物理教师痛心疾首:家长总问"这道题怎么做",却从不问最关键的问题

创始人

2025-07-25 10:09:38

0次

在物理教育中,家长们往往过分关注解题技巧,却忽略了最本质的问题:我们究竟要培养孩子什么样的能力?作为20年省重点高中物理教师,我认为高中物理教育必须聚焦三大核心素养:

第一,培养严谨的理科思维

物理不是简单的公式套用,而是培养将实际问题转化为科学模型的能力。例如:

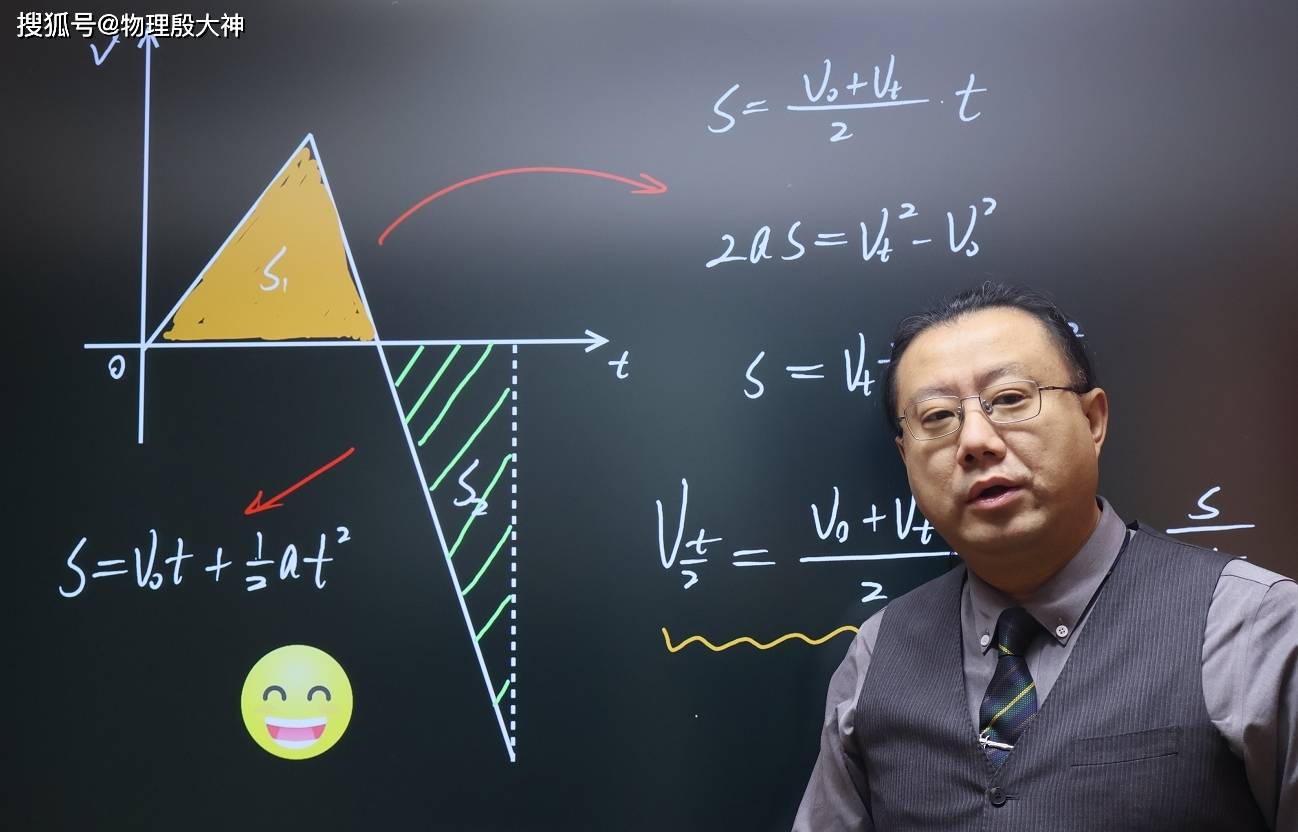

运动学问题要转化为v-t图像分析

力学问题要建立准确的受力图示

电磁学问题要构建清晰的场分布图 这种"具象→抽象→建模"的思维转换能力,才是物理学习的精髓。

第二,锻造精准的学科素养

物理学科的特殊性在于:

概念必须一字不差 比如"滑动摩擦力"的定义中,"相对运动"四个字缺一不可

方法必须规范严谨 以"正交分解法"为例,必须明确: ① 坐标系建立原则 ② 力的分解标准 ③ 计算步骤规范 很多学生失分不是因为"不会",而是因为"不准"。

第三,养成终身受益的学习习惯

物理学习培养的三大习惯:

即时整理:课堂笔记要在24小时内重构

错题溯源:每个错误要找到知识断层

定期复盘:每周绘制知识框架图 这些习惯的价值远超物理学科本身。

特别提醒家长

与其追问"这道题怎么做",不如多问孩子:

这个结论是怎么推导出来的?

这个公式的适用条件是什么?

这个知识点能解决哪些实际问题?

物理教育的终极目标,是培养会思考、懂方法、有习惯的终身学习者。

相关内容

最新资讯

2025款奔驰GLE 400e...

梅赛德斯-奔驰再次发力中大型SUV市场,推出了2025款改款GLE 400e 4MATIC,这款车型...

上海推出新一批智能网联汽车示范...

7月26日,在2025世界人工智能大会(WAIC 2025)期间,上海新一批智能网联汽车示范运营牌照...

问界M7重磅来袭,25万起主打...

近日,汽车市场迎来了一则震撼消息,问界品牌全新M7车型正式亮相,以25万元起的预计售价,直指五座SU...

安卓系统早期配置软件,开启智能...

你还记得那些年安卓系统初出茅庐的时候吗?那时候,手机界的风云变幻,各种软件层出不穷,让人眼花缭乱。今...

美国政府效率部拟利用AI工具削...

央视记者当地时间7月26日获悉,多名美政府官员消息称,美国政府效率部(DOGE)正在使用一种新的人工...

暑期心理微课堂③|高质量陪伴的...

炎炎夏日,悠悠假期。这个暑假,嘉兴市儿童青少年心理健康服务总站协同各县(市、区)服务站,聚焦儿童心理...

安卓 系统 文件圈注,安卓系统...

你有没有发现,手机里的文件越来越多,有时候找起来就像大海捞针一样?别急,今天就来给你揭秘安卓系统中的...

2025上半年中国插电混动保值...

2025年上半年,中国新能源汽车市场表现亮眼,销量高达693.7万辆,同比激增40.3%,占新车总销...

警报!英国一大学紧急叫停国际招...

近日,英国格拉斯哥卡利多尼亚大学(Glasgow Caledonian University)突然发...

学生满意度调查结果让人傻眼,名...

在传统认知里,名校往往笼罩着一层耀眼的光环。它们是学术的殿堂,是无数莘莘学子梦寐以求的求学圣地,承载...