贵州多位学生录取厦大续:学校在马来西亚,5万学费榨干家底!

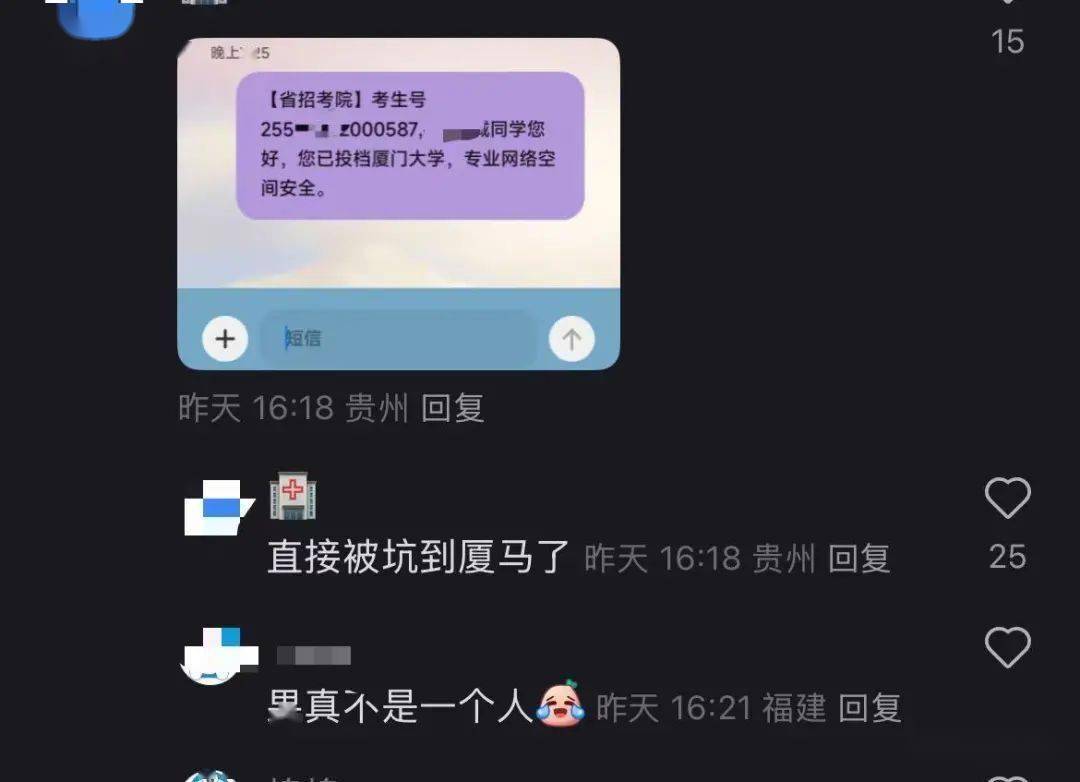

一条录取短信让贵州一位609分的理科生瞬间如坠冰窟。他心心念念的是上海财经大学,厦门大学的相关专业不过是填在第24位的“保底”选项。可系统里那个标注着“529”代码的专业,此刻却像一把冰冷的刀——捅破幻想的不是梦想中的厦大本部,而是远在海外、学费高得吓人的厦门大学马来西亚分校。

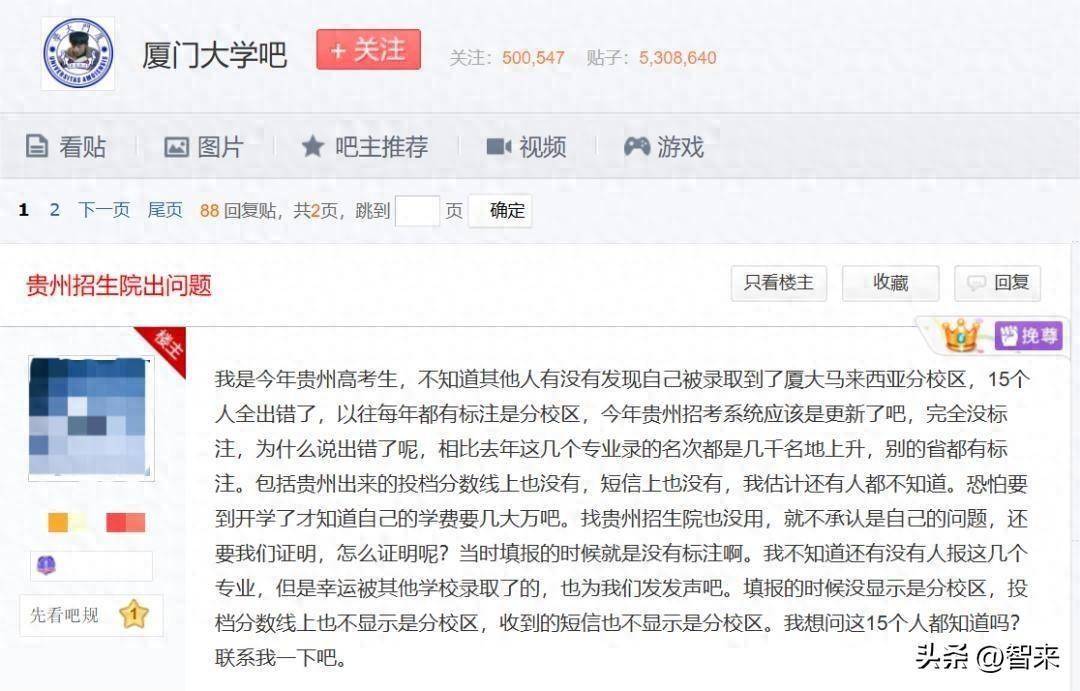

更让人揪心的是,和他一样掉进这个“录取陷阱”的,还有另外15名贵州的高分学子。

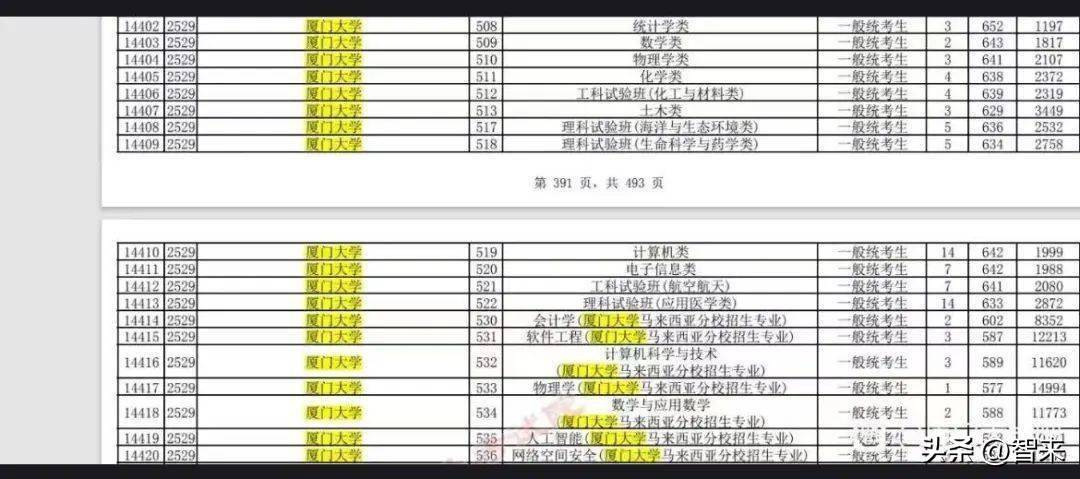

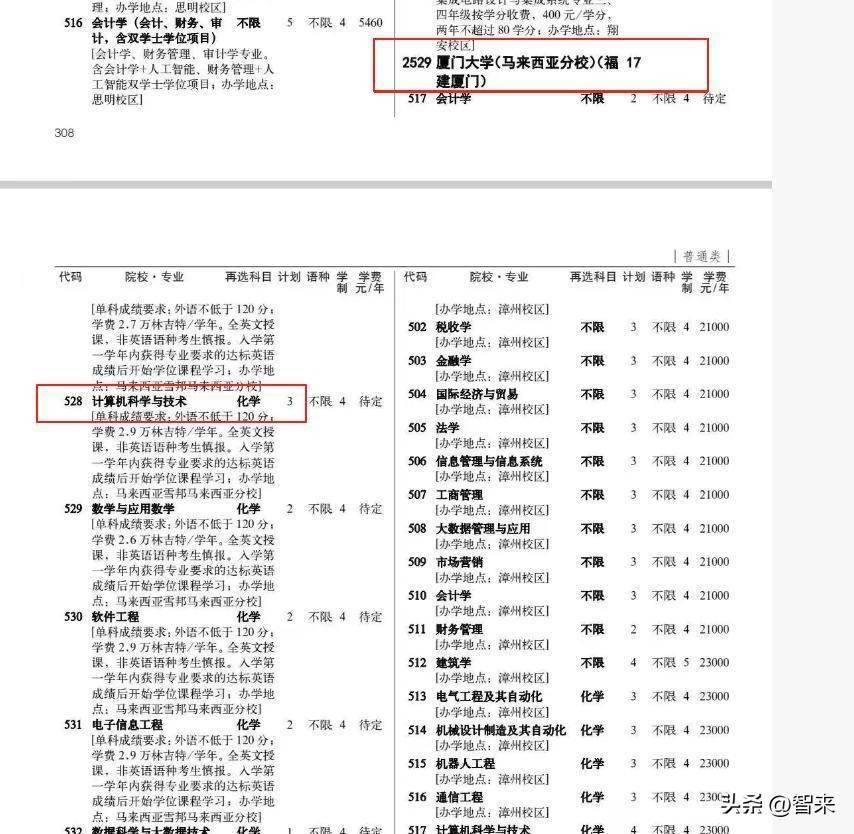

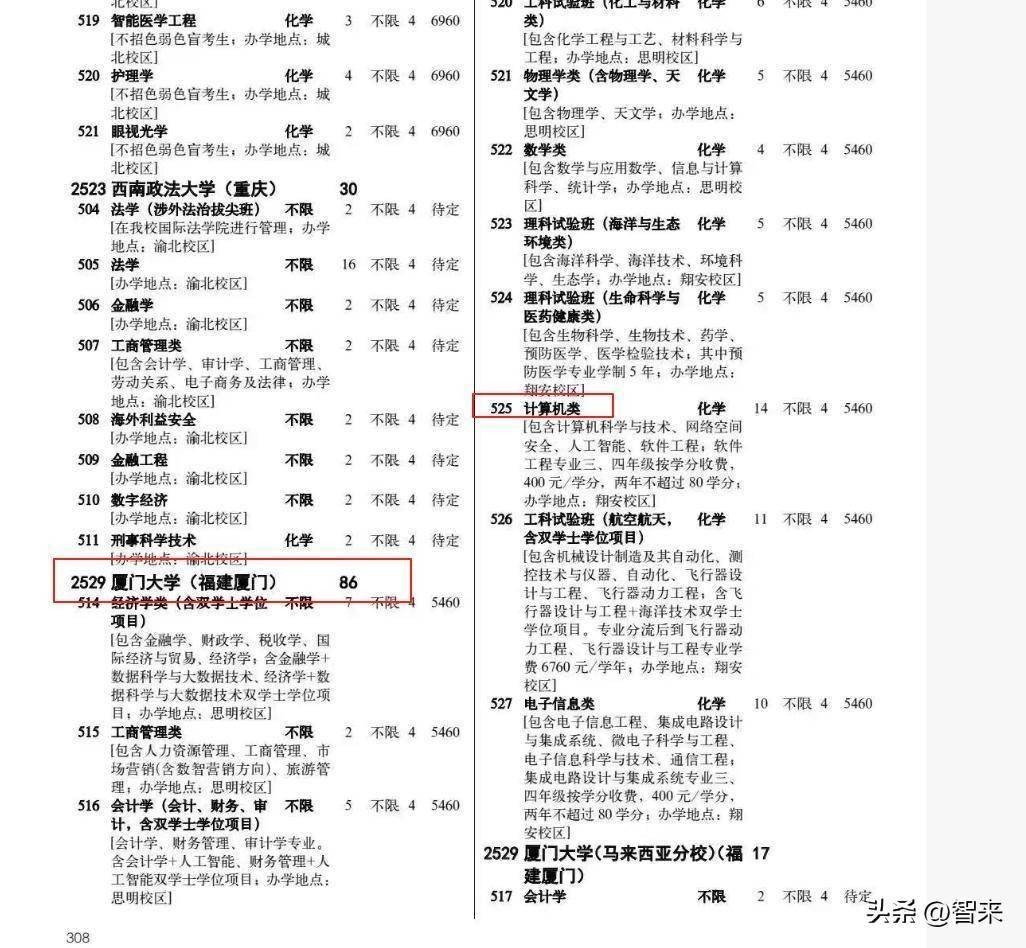

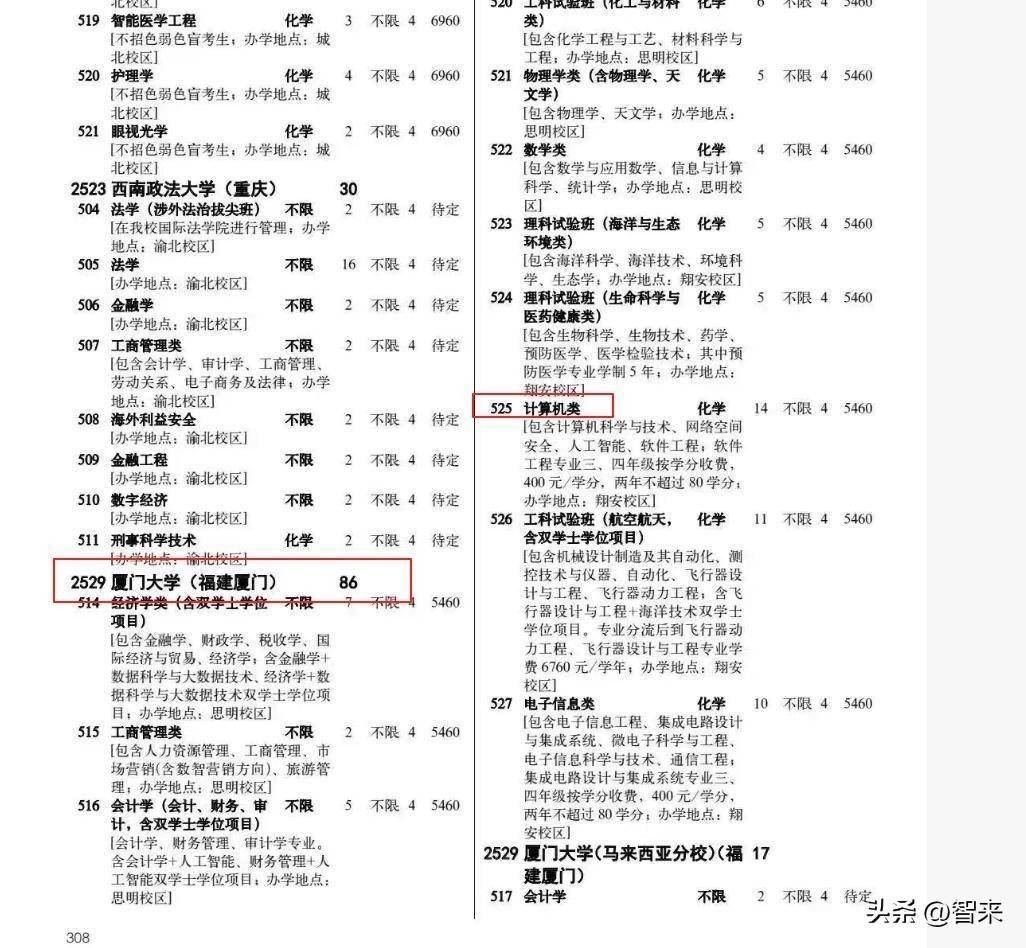

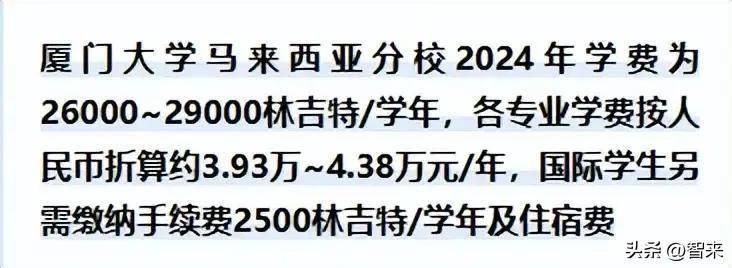

翻看贵州省招生考试院那本厚厚的《招生专业目录》,马来西亚分校的办学地点和高昂学费(每年接近5万元)确实白纸黑字印在那儿,和本部每年几千块的学费对比,格外扎眼。

但问题就出在实际操作上:当考生们用志愿系统的“地理位置筛选”功能时,山东大学威海分校老老实实标着“威海”,东北大学秦皇岛分校也清清楚楚写着“秦皇岛”,偏偏到了厦门大学马来西亚分校,那个关键的“海外”身份就像被施了隐身术——屏幕上只剩下光秃秃的专业代码。

更离谱的是,厦大本部和马来西亚分校竟然共用一个院校代码“2529”,全指着专业代码那点细微差别来区分,这不是埋雷是什么?

这口天降黑锅,到底该扣在谁头上?

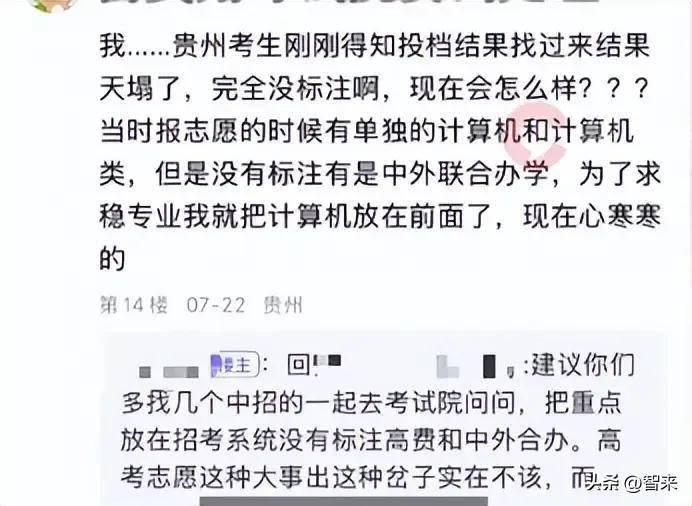

说考生自己一点责任没有?那也不尽然。有孩子事后懊悔地承认,“当时光顾着看系统界面了,没仔细翻那本招生目录”。

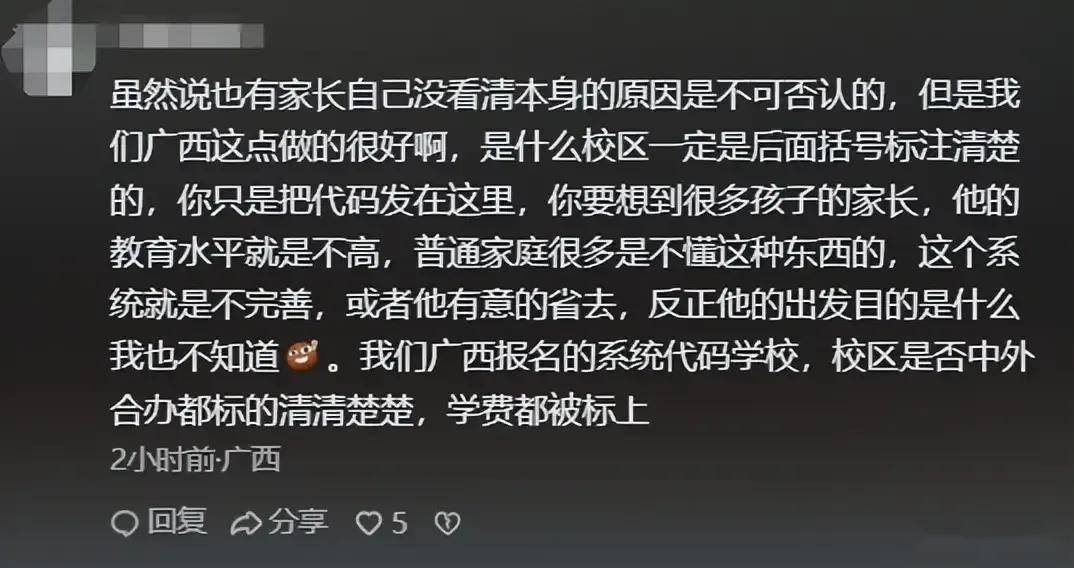

可当他们满心信任地点开系统里的“地理位置筛选”功能,想图个省事时,谁能想到这功能居然还“看人下菜碟”?别的大学分校属地标得明明白白,轮到厦大马来西亚分校,就只剩下冷冰冰的代码,这不是明摆着挖坑吗?

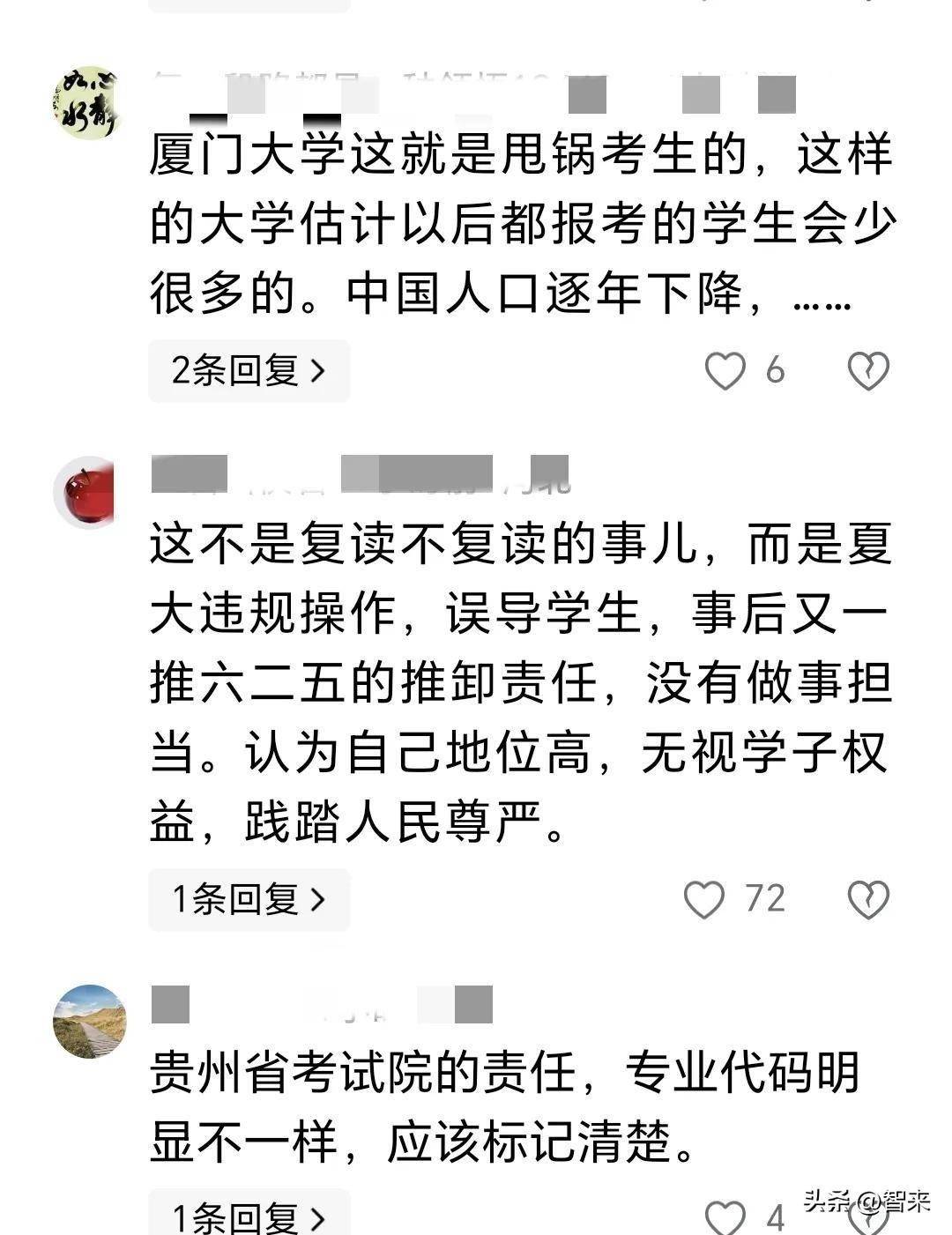

真要论起主要责任,轻飘飘把锅甩出去的贵州省招生考试院,绝对难辞其咎。面对家长和考生的质问,他们一句“系统每年都在更新,标注有变化很正常”就想糊弄过去,甚至反过来指责考生“应该自己去查目录,别太依赖系统”。

这话听着就来气!同样是这套系统,山东的考生点开志愿选项时,系统可是明明白白弹窗提示:“该校区为境外办学,学费较高”。技术手段明明能防患于未然,贵州考试院却偏偏选了最懒、最不负责任的那条路。

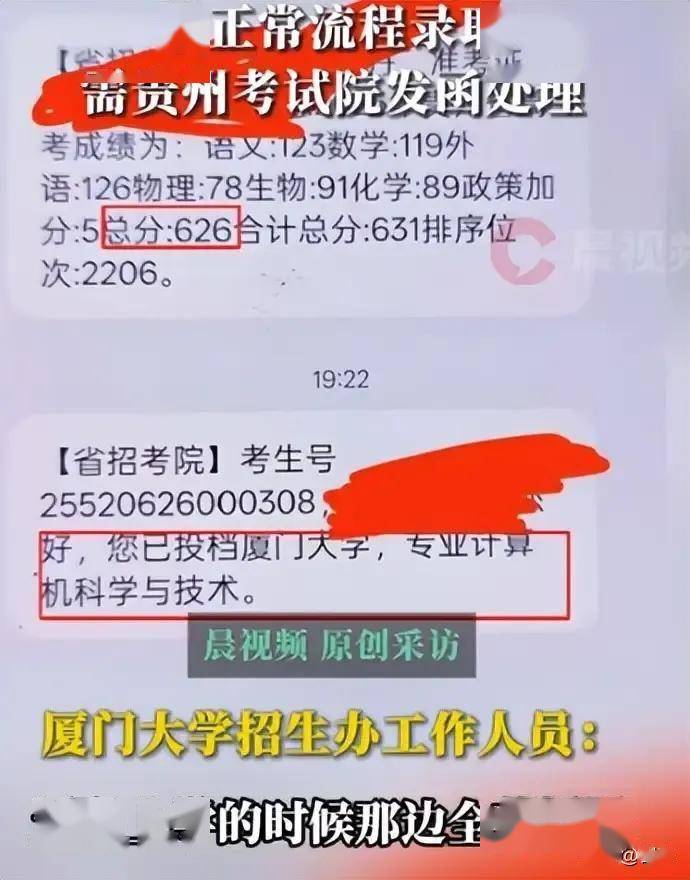

厦门大学也别想置身事外。招生的时候,大大方方共用“厦门大学”这块金字招牌,模糊界限;等到考生发现问题想退档了,又把皮球踢给考生,让他们自己想办法去跟远在马来西亚的校区协商,甚至推脱说“这事得让贵州省考试院发函来处理”。

考生、考试院、学校三方互相踢皮球,最终这口沉重无比的黑锅,结结实实全砸在了这群没什么背景的寒门学子身上。

天价学费单与退档选择

被误录的这群孩子,大多来自普通甚至困难的家庭。一年将近10万的总费用(学费加上生活费),像一座无形的大山,瞬间压垮了他们对大学的憧憬。群里一个孩子带着哭腔问:“农村家庭,上哪去凑这么多钱?”

光是学费就让人喘不过气,更别提那边还是全英文授课,对英语底子一般的学生来说,简直是雪上加霜。

想退档?那更是掉进了另一个更黑的窟窿。档案早就转到了马来西亚分校那边,想退?

得学生自己想办法联系海外校区去交涉。就算费尽周折办成了,黄花菜也早凉了——征集志愿的时间窗口很可能已经关闭。贵州考试院给出的所谓“解决方案”,冷冰冰地就两条路:要么硬着头皮接下这份天价账单去上学,要么,回去复读。

现实摆在眼前,至少这16个孩子,最终只能咬紧牙关选择复读——用自己最宝贵的青春时光,为别人犯下的系统错误买单。

一个标注的空缺,击碎了双向期待的教育公平

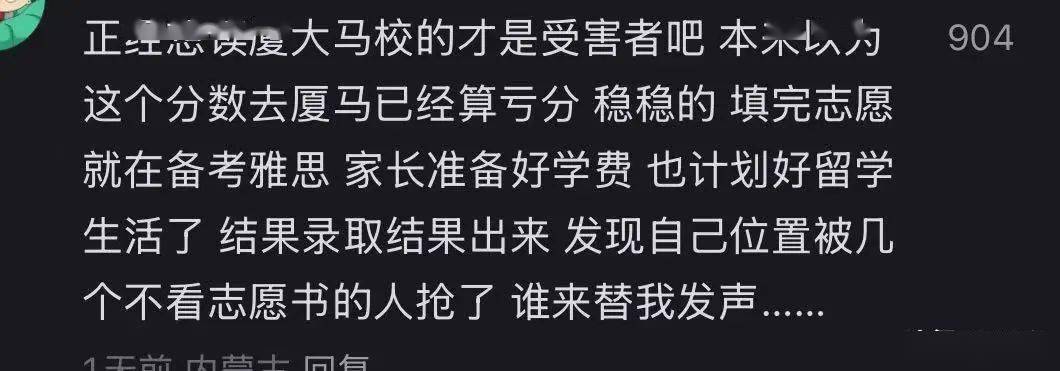

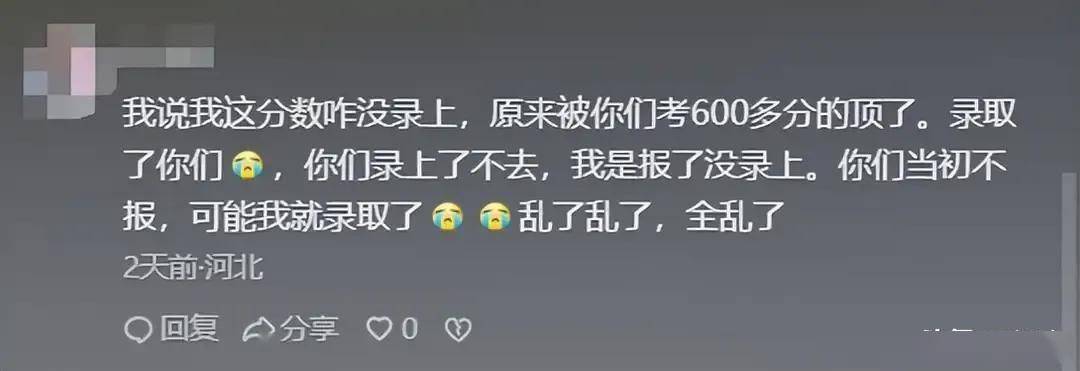

这场荒唐的录取乌龙,伤害链远比想象中更长。那些真正瞄准了马来西亚分校、家里经济条件不错但高考分数稍低一些的学生,反而被这些高分考生“意外截胡”,名额被占了。

网上一位网友的留言道尽了无奈:“我们是不差钱但差几分啊!结果机会硬生生被你们抢走了!”

更残酷的连锁反应还在后面:因为这15个名额(加上最初提到的那位考生共16人)被误占,贵州省整整14.6万名考生的录取排位都跟着集体往后挪了一位。

教育公平这件大事,在一个小小的系统标注疏漏面前,脆得像玻璃,碎了一地。

十年寒窗苦读,只为填好一个志愿。谁能想到,系统里少标了“马来西亚”四个字,就成了横在十六个孩子命运面前一道难以逾越的坎?贵州这16名考生,用重返高三复读的沉重代价,狠狠戳穿了招考系统里“差不多就行”的侥幸心态。

技术本该是为公平保驾护航的工具,而不是制造不公的帮凶。别的省份能把提示做得明明白白,贵州,为什么偏偏不能?

明年填报志愿的时候,真希望系统里“马来西亚”那四个字能写得又大又醒目,别再让任何一个孩子因为一个空白栏,赌上自己本该灿烂的青春。

说到底,教育公平这件事,从来就不该被“系统升级中”这样的借口搪塞过去!