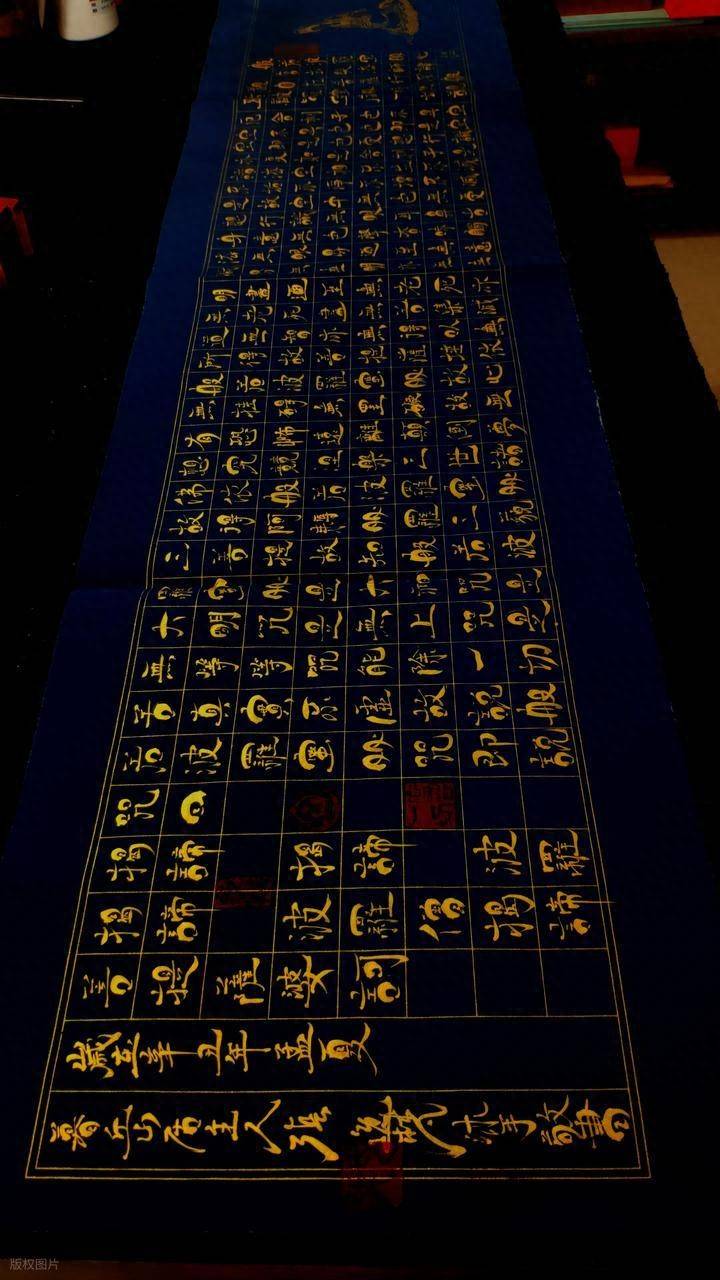

古人教学用这种方法,叫你背经典,背经典就不打妄想,心得到清净

#优质图文扶持计划#

小孩没事叫他做,

他也会胡思乱想,

胡思乱想是麻烦、是病,

不是好事情,智慧没有了。

所以老师用这种方法,

叫你背书,

背书就不打妄想了。

用这个方法把他的妄想、分别、执着打掉,

让他心得到清净,

这个方法就是修根本智,般若无知。

这看似简单的“背书”之法,实则蕴含着深邃的智慧,直指心性修养的根源。

孩童的心,如同一泓未经梳理的溪流,清澈却也易被杂念的落叶与妄想的浮萍所遮蔽。

无事之时,心无所系,念头便如野马脱缰,纷飞不息。

古人早有洞见,《大学》开篇即言:

“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”

“胡思乱想”,正是心失其“止”、不得其“定”的显现。

它消耗心神,蒙蔽灵明,使人远离本有的清朗与智慧,诚如《庄子·齐物论》所叹:

“其寐也魂交,其觉也形开,与接为构,日以心斗。”

终日陷于妄念纷争,智慧之光如何能透射而出?

老师以“背书”为筏,正是引导学童渡过妄念之河,抵达“定境”的彼岸。

当心神专注于一字一句的吟诵、记忆与琢磨时,如同为那匹狂奔的“意马”套上了缰绳,为那纷飞的“心猿”筑起了围栏。

此时,背诵的内容本身或许尚未完全理解(此即“般若无知”的初始体现),但其过程本身已是一场精微的“心战”—— 以专注之“一”,降伏散乱之“万”。

王阳明在《传习录》中强调:

“持志如心痛,一心在痛上,岂有功夫说闲话、管闲事?”

背书时的专注,正是这样一种“持志”的功夫训练,将散逸的心神强行收摄于一处。

这“打掉妄想、分别、执着”的过程,绝非粗暴的压制,而是通过“一门深入”的熏习,使心湖渐趋澄澈。

“分别”、“执着”源于对境攀缘、妄加判断取舍。

而反复背诵经典,尤其是那些超越一时一地具体情境的圣贤之言、天地之理, 正是让心灵浸泡在一种纯粹、恒定、超越个人狭隘经验的精神场域中。

如禅宗所言“制心一处,无事不办”,又如《金刚经》所破“我相、人相、众生相、寿者相”,持续的专注背诵,无形中淡化了个体小我的强烈执着与对外境的过度分别。

心在经典的韵律与义理中沉潜,杂念如尘,自然沉降。

当“心得到清净”时,“根本智”——那无分别、离言说、照见实相的智慧本体,便有了显发的土壤。

僧肇大师在《般若无知论》中精辟阐释:

“圣人以无知之般若,照彼无相之真谛。”

“般若无知”,并非愚昧,而是超越概念、逻辑、二元对立的直观洞见,是“心清水现月,意定天无云”的朗然状态。

背书,正是通过这种看似“笨拙”的重复与专注,洗去心镜的尘埃,让这面镜子(根本智)恢复其本有的“无知”(无妄念遮蔽)而“无不知”(照见真实)的功能。

如同朱熹所言:“半日静坐,半日读书”, 静坐养定,读书(尤其是诵读经典)亦能生定开慧,其理相通。

因此,这古老的教育方法,绝非仅仅是知识的灌输,实则是“借假修真”的妙法。

借由经典文字之“假”(名言概念),修心性澄明之“真”(根本智)。

它训练的是心灵的定力、专注力,破除的是遮蔽智慧的障碍(妄想、分别、执着)。

当“根本智”的基础稳固,如同深根已扎,日后理解力(后得智)的枝叶花果方能繁茂昌盛。

孔子云:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

背书(学)正是积累深厚、奠定根基的阶段,为日后的“思”(理解、运用)提供不竭的源泉与稳固的平台。

在信息爆炸、诱惑丛生、人心愈发浮躁的今日,重思这“背书修根本智”的古法,尤显其珍贵。

它提醒我们: 真正的智慧生发于内心的澄明与安定,而非信息的堆砌与妄念的奔流。

以专注对治散乱,以经典涤荡妄尘,以定力开启慧光——这不仅是孩童教育的基石,更是每一个寻求心灵清明、智慧增长者可以践行的古老法门。

正所谓“制心一处,无事不办”,当心归于一处(如经典诵读),则万般妄念息,般若慧光生。

此乃“般若无知”之大用,亦是教育之根本旨归。

下一篇:商河高中教育的精彩蝶变