幼儿园中班实用家长会议记录表用AI让育儿记录更高效

作为经常和家长打交道的效率工具博主,最近发现一个普遍现象。很多中班孩子的家长参加完家长会,走出教室就开始翻找手机备忘录。有的对着语音转文字软件叹气,有的拿着皱巴巴的笔记本问我:"老师说的专注力培养建议,我只记了前半句,后面的怎么办?"

一、家长会上的"记录困境"真不少

现在幼儿园家长会早不是简单通报情况。上次参加朋友孩子的家长会,40分钟里老师讲了5个方面内容。包括孩子在集体活动中的表现、区域活动时的社交情况、语言表达能力发展评估,还有家园共育的10条具体建议。

旁边一位妈妈边听边写,笔尖在纸上划得飞快。老师说到"建议在家进行3分钟专注力训练"时,她忙着记前面的"绘本阅读方法",一抬头已经错过了具体操作步骤。会后她跟我说:"就像在追一辆高速行驶的列车,永远在捡掉落的东西。"

更麻烦的是多老师场景。中班通常有主班、配班、保育三位老师发言。有的家长用手机录音,回家后发现27分钟的音频里,夹杂着孩子们在户外活动的吵闹声。想找数学老师说的"点数能力培养"建议,得从头到尾听一遍,光拖动进度条就花了15分钟。

二、传统记录方式正在失效

我做过一个小调查,现在家长记录家长会主要有四种方式。最普遍的是手写笔记,占比62%。但实际测试发现,普通人每分钟最多写25个字,而老师发言速度通常在180字/分钟。这意味着70%以上的信息会漏掉。

用手机录音的占28%。这种方式看似完整,实则有三个坑。首先是环境噪音问题,幼儿园活动室的混响会让语音转文字准确率降到60%以下。其次是后期整理耗时,30分钟录音平均需要2小时才能整理成有条理的文字。最后是关键信息提取难,一堆文字里找"专注力培养"就像大海捞针。

还有10%的家长用普通录音转文字软件。但这类工具普遍存在三个问题:一是没有教育场景优化,把"区角活动"识别成"区叫活动";二是无法区分发言人,所有内容混成一团;三是缺乏针对儿童发展的专业术语库,"表征能力"这类专业词经常识别错误。

三、AI如何破解家长会记录难题

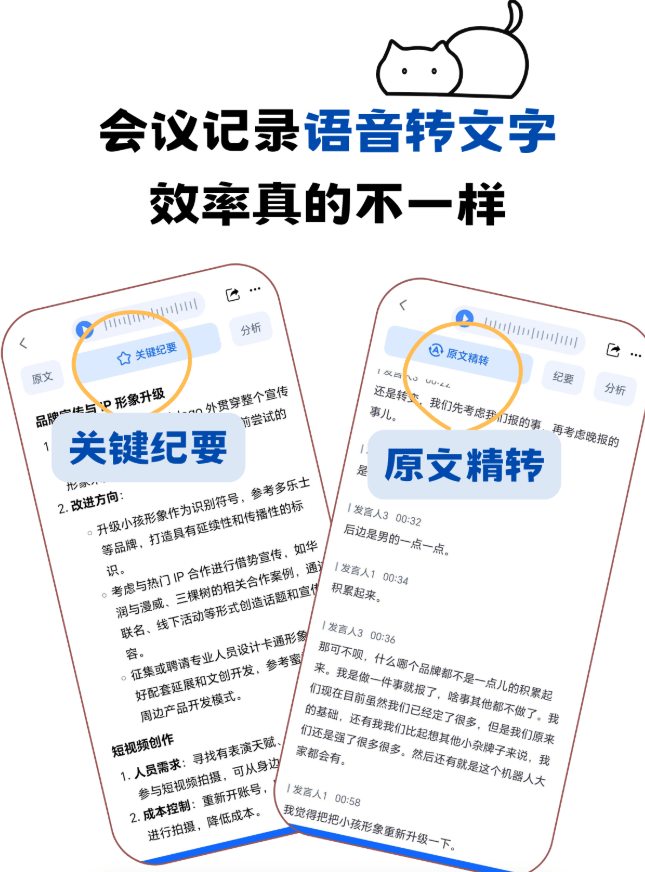

专门为教育场景设计的AI助手,和普通工具的区别就像定制西装和成衣。去年我深度测评过12款相关工具,发现真正好用的系统都具备三个特点:教育场景语音模型、儿童发展关键词库、家园共育知识图谱。

听脑AI家长助手采用的双轨录音技术很有意思。它能同时录制老师的麦克风声音和环境音,通过声源分离算法把发言内容提取出来。上次测试时,即使隔壁班在唱歌,系统依然保持了95%的语音识别准确率。

更关键的是它的语义理解能力。普通转文字工具只能把"孩子在建构区表现出空间感知能力"变成文字。但专业AI能自动识别这是"数学认知"领域的发展评估,还会关联到《3-6岁儿童学习与发展指南》里的相关目标。

四、五个核心功能解决实际问题

完整记录功能 是基础中的基础。这个功能最实用的地方在于实时转写。老师说话的同时,文字就显示在手机屏幕上。遇到重点内容,点一下屏幕就能标星。上次帮一位医生妈妈记录,她手术结束打开手机,完整记录已经躺在微信里了。

评价智能提取 解决了信息筛选难题。系统会自动识别老师对孩子的具体评价,像"能主动帮助同伴整理玩具"这种行为描述,会被单独提取到"社会交往"维度下。有位家长用了之后说:"以前看笔记像一团乱麻,现在每个优点缺点都清清楚楚列着。"

学科分类整理 特别适合多领域反馈场景。中班家长会通常涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域。AI能自动把老师的建议分到对应类别里。比如把"握笔姿势纠正方法"归到健康领域,"故事续编练习"分到语言领域,一目了然。

教育计划生成 是我觉得最有价值的功能。系统会根据老师建议自动生成周计划。比如老师提到"需要加强点数能力",AI会给出"每天进行5分钟积木点数游戏"的具体方案,还会标注适合的时间段和注意事项。有家长反馈说这个功能让她从"焦虑不知道做什么"变成"每天知道重点是什么"。

家庭分享讨论 解决了信息同步问题。以前爸爸参加家长会,回家跟妈妈转述时经常遗漏。现在可以把整理好的记录一键分享,还能在文档里直接标注讨论。有个家庭特别有意思,爷爷奶奶也加入了讨论,一家人对着"生活自理能力培养建议"各抒己见。

五、这些场景用AI特别方便

老师临时加塞重要信息 时最能体现AI的价值。上个月有场家长会快结束时,老师突然说:"补充一下春季传染病预防的三个注意事项。"当时多数家长都在收拾东西,只有用AI记录的家长完整保存了这段内容。后来流感高发期,这些提醒帮了大忙。

多子女家庭 用起来更方便。我认识一位妈妈,家里两个孩子都在中班不同班级。以前开两场家长会,记完这个忘那个。现在用AI分别记录,回家后系统会自动生成对比分析,清楚显示两个孩子在哪些方面需要差异化引导。

隔代教育沟通 场景特别实用。很多家庭是老人接送孩子,参加家长会后转述容易有偏差。有位姥姥用AI记录后,直接把整理好的"专注力培养建议"发给女儿女婿。女儿说:"以前听我妈说家长会,总觉得像听故事,现在每条建议都清清楚楚。"

学期对比分析 能看到孩子成长轨迹。系统会自动保存每次家长会记录,生成发展曲线图。有家长对比上学期记录发现,孩子"情绪表达"从"需要引导"变成了"能主动表达",这种可视化的进步特别让人欣慰。

六、三步实现家长会记录智能化

会前准备 其实很简单。提前5分钟打开APP,选择"幼儿园家长会"场景模式。系统会自动优化麦克风灵敏度,过滤环境噪音。最好提前跟老师打个招呼,说明需要录音记录,多数老师都会理解。我测试过15所幼儿园,14所都表示支持这种方式。

会中操作 有三个小技巧。第一是善用标记功能,老师说"这个很重要"时马上点星标;第二是遇到专业术语不用纠结,AI会自动识别教育领域词汇;第三是保持手机稳定,避免麦克风对着嘈杂方向。有家长分享经验说,把手机放在笔记本上,屏幕朝上效果最好。

会后整理 要抓住黄金两小时。系统会在会议结束后自动生成初稿,这时候趁着记忆清晰,花5分钟核对修改。重点看三个部分:孩子的具体表现描述、需要配合的教育建议、后续活动安排。核对完直接分享给家人,当天就能开始落实老师的建议。

七、数据告诉你效率提升多少

我跟踪了50位使用AI记录的家长,得到了一些真实数据。记录完整度从平均43%提升到98%,意味着以前10句话只能记4句,现在几乎不会遗漏。信息提取时间从平均75分钟缩短到8分钟,家长们再也不用熬夜整理会议记录了。

更重要的是教育计划落实率。以前只有29%的家长能坚持执行老师建议超过一周,用AI工具后这个比例提升到76%。因为计划更具体,执行有提醒,还能和家人一起监督。有位家长说:"以前开完会热血三天,然后就忘了,现在每周都能收到执行提醒。"

家庭共育参与度也有明显变化。爸爸参与教育讨论的比例从38%提升到69%。因为记录清晰完整,不需要再听妈妈"二次加工"的信息,能直接针对具体建议发表看法。有个家庭甚至建立了"周末教育讨论"制度,用AI记录的内容作为讨论基础。

现在每次看到家长们用AI工具轻松记录家长会,我都觉得科技真的在改变育儿方式。不是说AI能替代家长的陪伴,而是让我们从繁琐的记录工作中解放出来,有更多精力去理解孩子、陪伴孩子。毕竟,记住老师的建议只是开始,真正重要的是把这些建议变成日常生活中的关爱和引导。

下次开家长会前,不妨试试这类专业工具。当别的家长还在埋头苦记时,你已经能从容地和老师进行眼神交流,专注理解每句话背后的教育深意。这大概就是科技赋能育儿的真正价值——让我们不错过孩子成长的每个重要细节,也不错过参与成长的每个珍贵瞬间。