56个专业塞1个专业组!安徽某211被曝钻政策空子,2026届家长3招拆解避坑

今年夏天,高考录取场外的焦虑比往年更甚。滑档的、被调剂到完全没考虑过的专业的、看着录取结果欲哭无泪的考生和家长比比皆是。很多家庭一夜之间陷入“报到还是复读”的两难:选复读,孩子要再熬一年高压,家庭也得多扛一年经济和精神压力;不报到,又怕来年政策变数更大,风险成倍增加。

最近有位家长分享的经历特别典型:孩子本来铁了心要学计算机,填志愿时没仔细看专业组详情,结果这个组里除了计算机,还混着药学、材料这些冷门专业。最后孩子被调剂到药学,死活不愿意去,全家商量后只能选择复读。

为什么精心填的志愿表,最后成了“踩雷图”? 关键得从高校的专业组设置说起。

现在很多高校把计算机、人工智能这些香饽饽专业,和土木、材料甚至“马业科学”这种冷门专业硬塞进同一个专业组里。表面说是“优化配置”,实际就是用热门当诱饵,钓高分考生进来填冷门专业的坑。

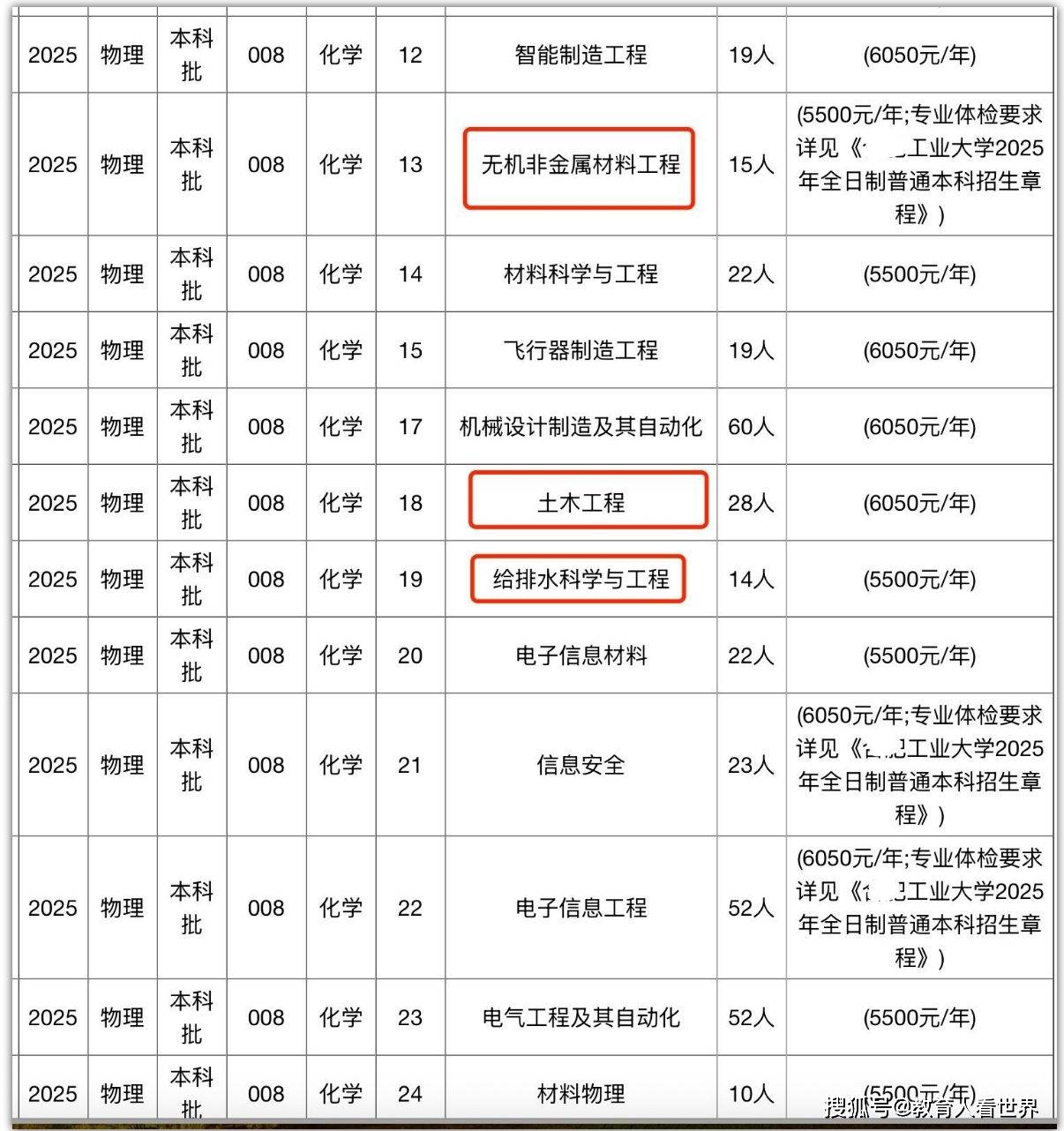

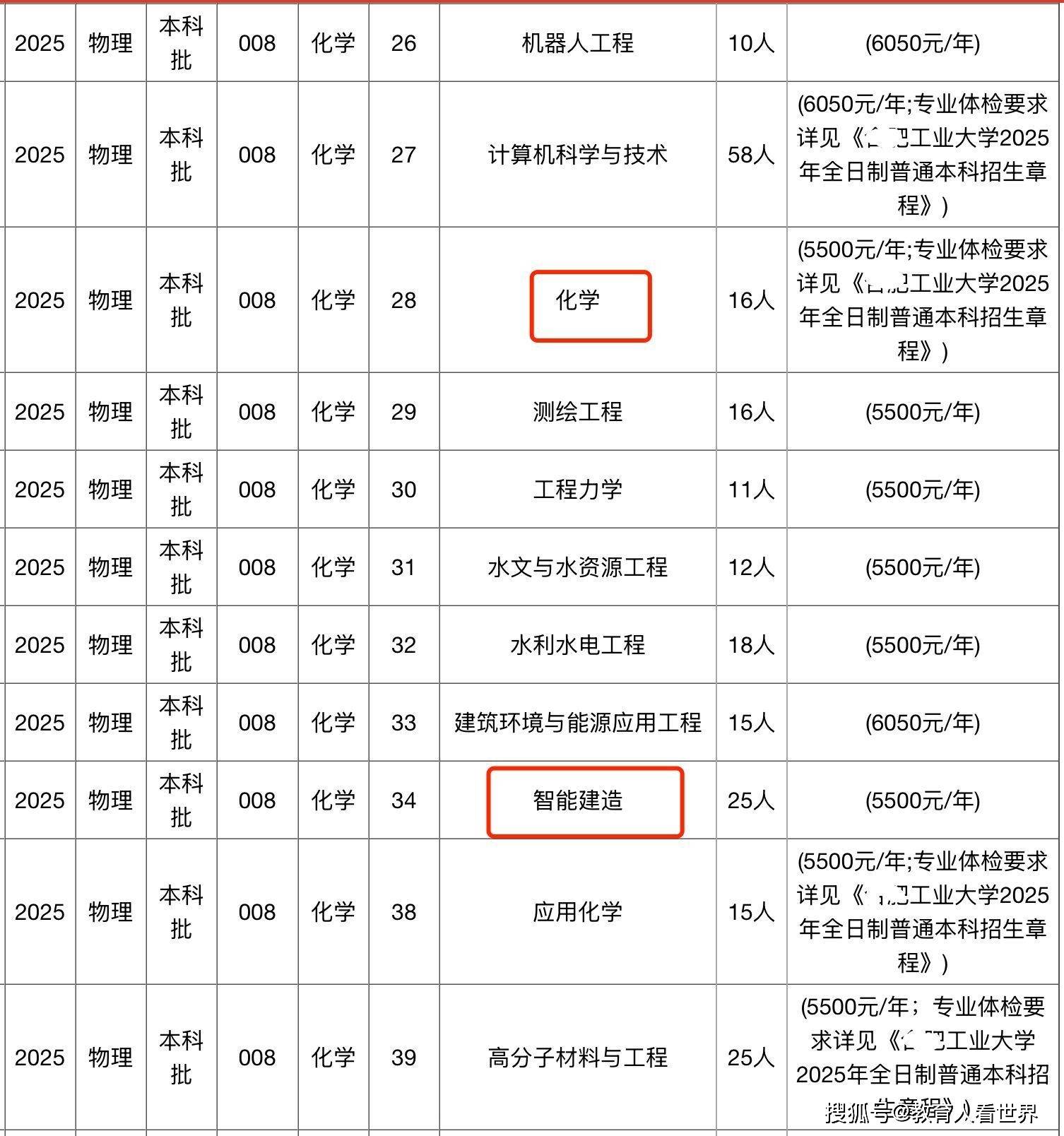

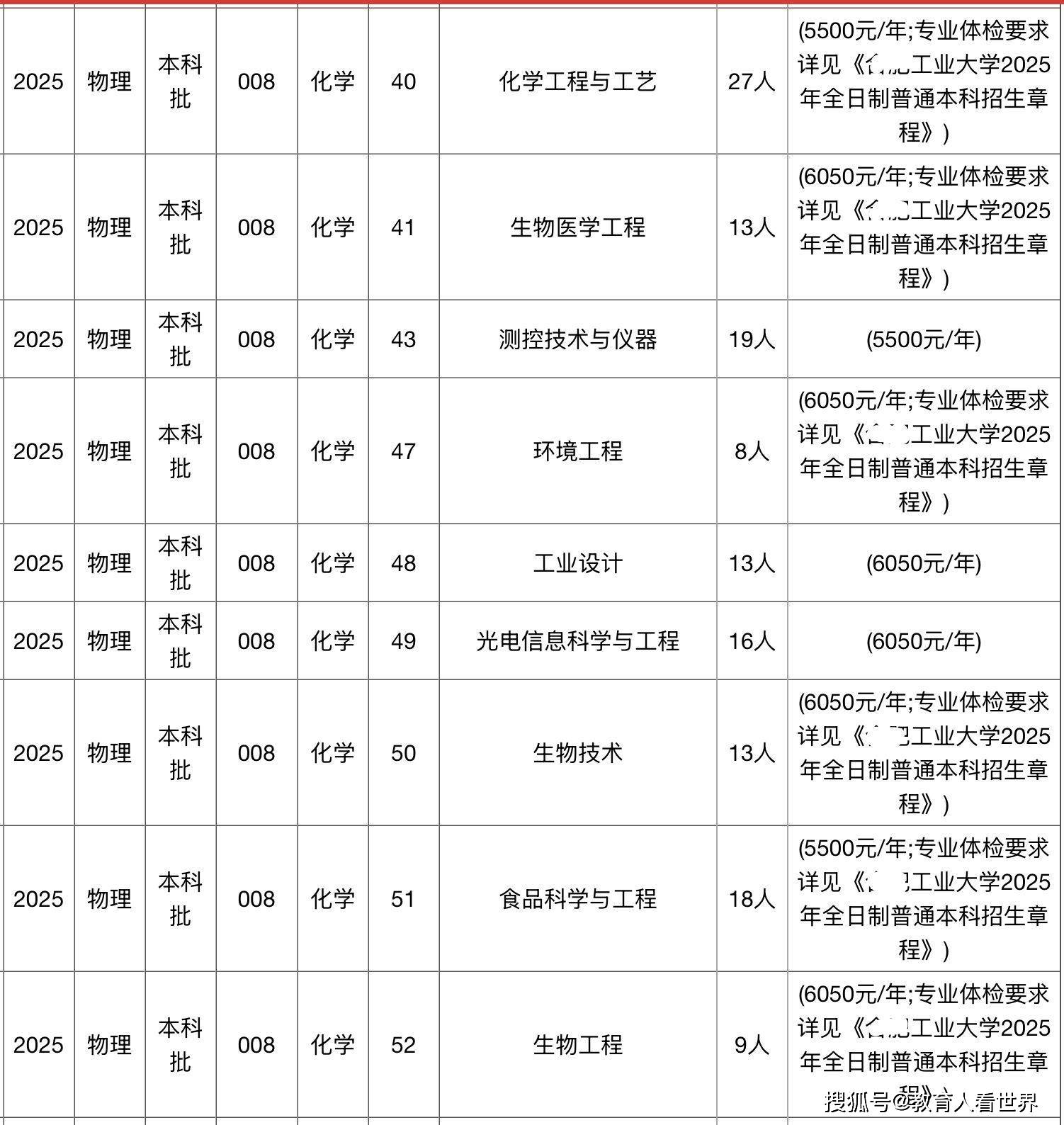

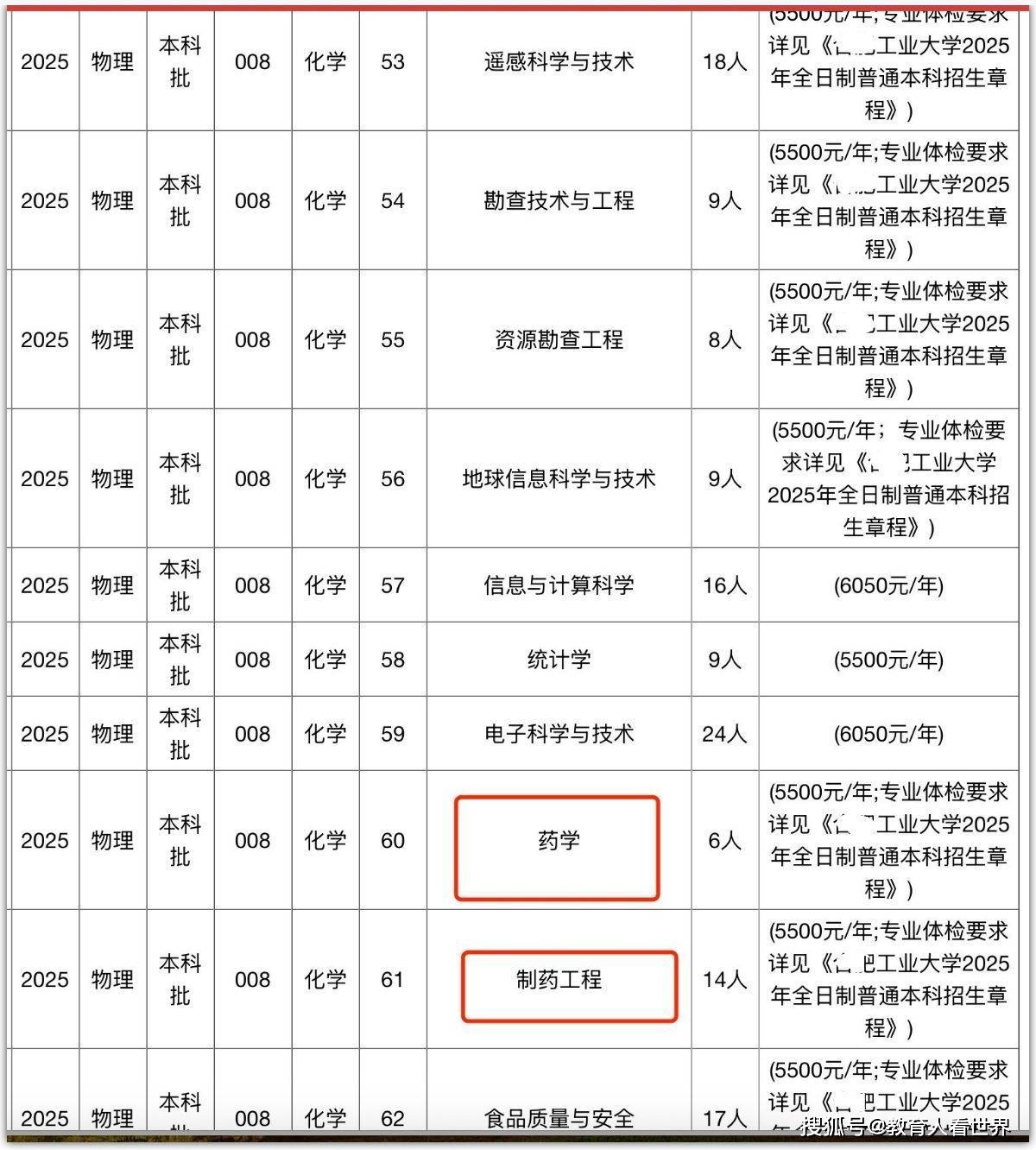

比如安徽某211高校,安徽本地的物理类某专业组一口气塞了56个专业,从计算机到药学、材料、新能源、药学全混在一起。一旦勾了“服从调剂”,你的命运就被锁死在这56个专业里来回滚——要么认命去冷门,要么赌退档风险,直接从一本掉到二本甚至落榜。

高校为啥这么干?说白了是政策倒逼加招生策略。

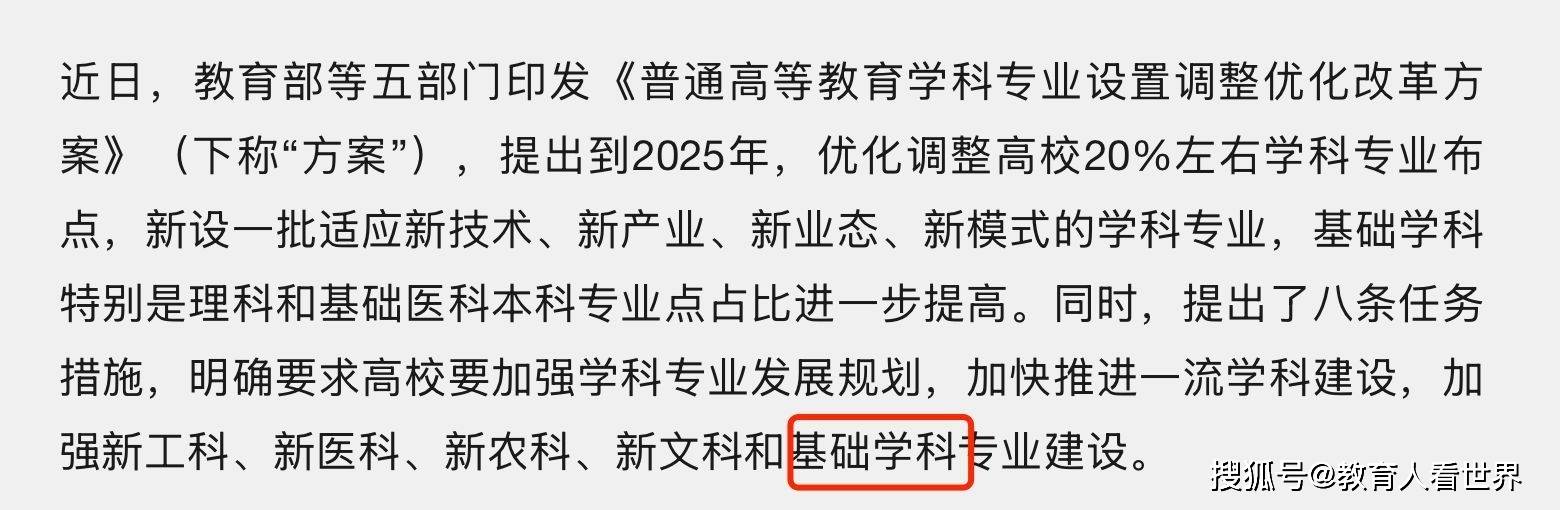

教育部等部门2023年发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,要求高校加强基础学科建设,但这些基础学科专业单独放出来没人报,高校将其打包进热门专业组里,再用服从调剂规则,就不愁招不到学生。同时,热门专业还能拉高整个专业组的投档线,掩盖冷门专业的招生缺口,甚至用热门专业的经费补贴冷门学科。

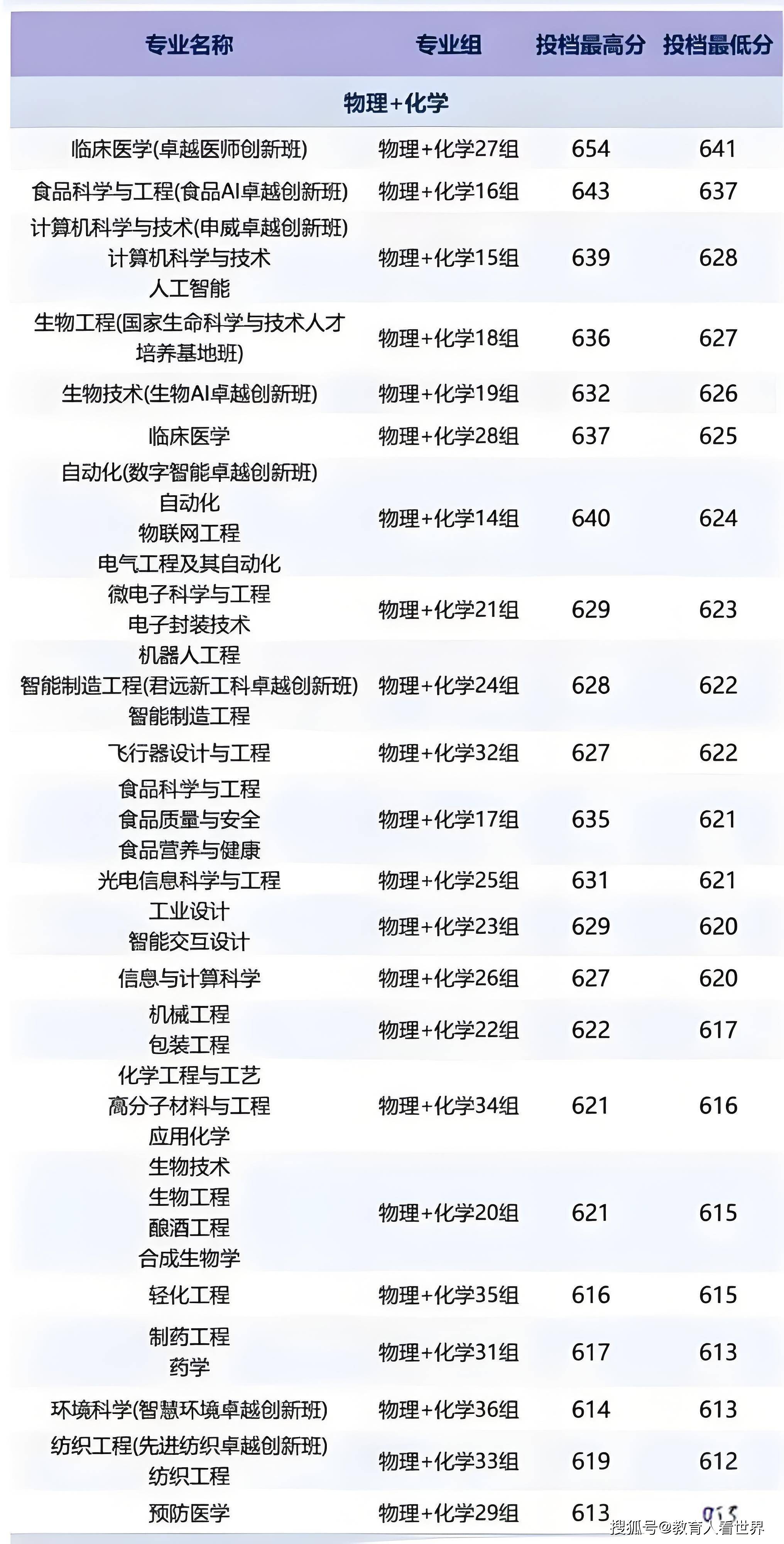

但考生和家长买账吗?显然不。大家填志愿图的就是就业,被调剂到生物、化学、材料这些“天坑”专业,四年后怎么找工作?网上最近传的“4所招生失败的985”就是例子——因为专业组混搭太严重,考生和家长用分数投票,直接导致这些学校分数线大幅下滑。反观江南大学这种专业组“干净”的211,24个专业组里13个组不超过3个专业,1个组就1个专业,实现“0调剂”,结果分数线不降反升。

给2026届家长的提醒:志愿填报别再看学校名头和预估分了,得给孩子装上“拆解专业组”的排雷针!

第一,拆解专业组组成。别光盯着学校名字和预估分,一定要翻招生章程的附件,看每个组具体有哪些专业。是像江南大学那样“小而美”(计算机组就2个专业,食品组3个),还是“大杂烩”?重点看组里有没有超过6个专业的“超级混搭组”。问问自己:孩子能接受组里最冷门、最不想去的那个专业吗?不能的话,这个组就是雷区,宁愿放弃也别赌运气。

第二,揪出“冷门高危”专业。有些组专业不多,但可能藏着“天坑”。比如生物技术、环境科学这些,历年是调剂重灾区。别被专业名字忽悠,多查近三年就业报告和行业趋势。填志愿时,给每个专业组定个“止损专业”——组里有这类专业,且孩子坚决排斥,那就果断放弃这个组。滑档的风险,有时候比被调剂到天坑专业更容易承受。

第三,盯紧“选科暗门”。新高考后,选科要求是硬条件。千万别想当然!必须逐字核对目标专业组的选科要求。孩子选的是物化生,结果心仪的专业组要求必须选历史?或者需要特定小科目搭配?一个疏忽,精心挑的专业组直接作废,浪费志愿名额。这颗“暗雷”炸起来没声音,却能让整个志愿策略崩盘。

高考志愿是孩子人生的一次重大选择,别让那张承载着希望和汗水的志愿表,最后变成“踩雷图”。家长们,现在就得行动起来,用“专业组拆解”这枚排雷针,帮孩子扫掉藏在“名校光环”下的专业组陷阱。2026年的志愿场上,知己知彼,才能让孩子在专业选择上真正赢在未来。

(图源网络,侵联删)