2025年民办高中招生寒冬来临,家长为何突然变得理性?

这几天,2025年各地的中考录取基本上已经完成了,招生战场上几家欢喜几家愁,而民办高中在这场“战役” 中,似乎成了失意的一方。从南到北,从东到西,曾经靠着 “高收费、高升学” 标签驰骋教育市场的大批民办高中,招生遇冷的消息不断传出。

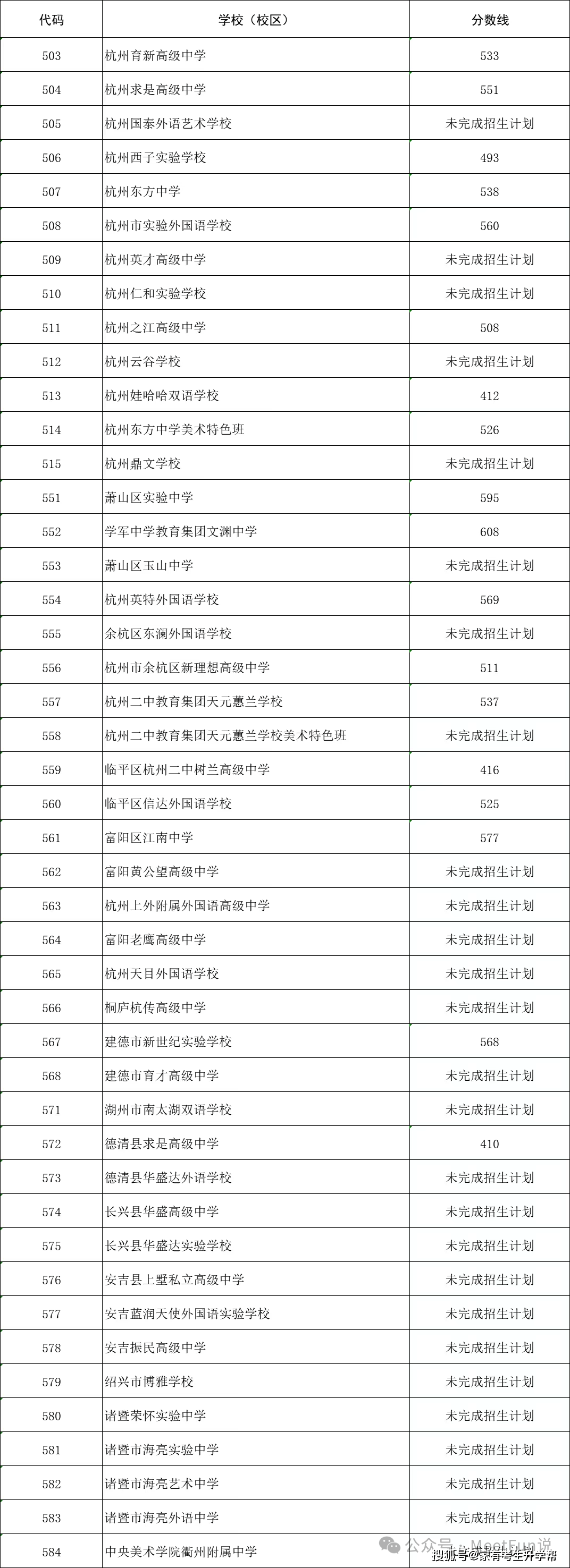

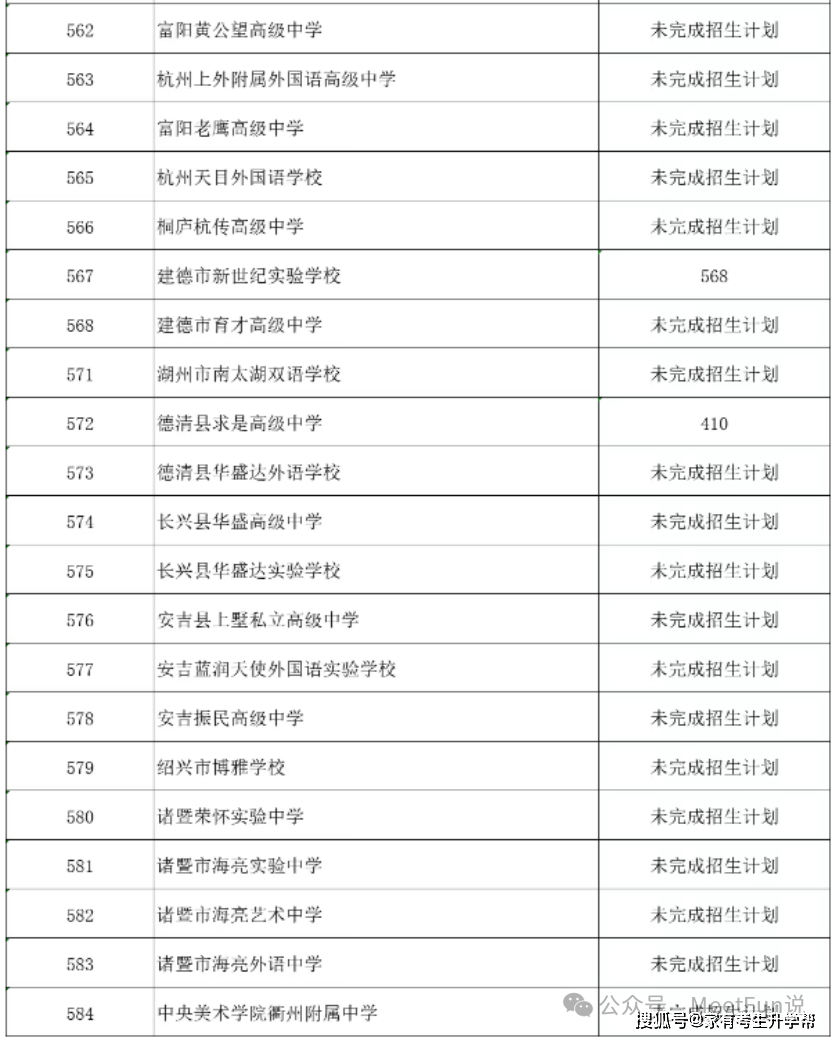

让人稀奇的是,2025年升学季,杭州大量民办高中未完成招生工作,很多学校分数大幅降低。

这要换成以前,那是想都不敢想的事情。以前只要能进普通高中,别管公办、民办,家长砸锅卖铁也得供啊。

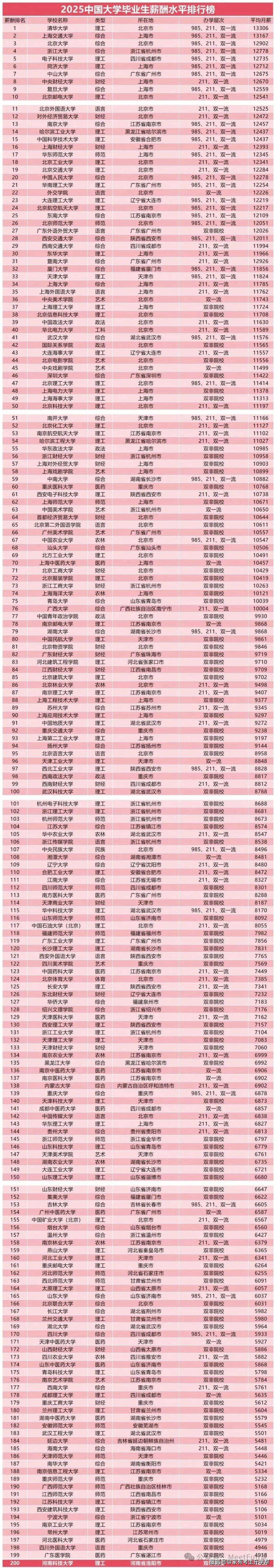

2025年,一切全变了!看看2025年大学生薪酬榜,家长突然间变理性了。

只能说家长们是越来越现实了,一方面是经济下行,钱难赚,收入预期不好,得从各方面去压缩开支。民办高中学费贵众所周知,少则三四万一年,多的达十多万一年。

另一方面,孩子们辛辛苦苦拼高考,上完大学发现毕业即失业,每年提供的就业岗位压根满足不了一千多万大学生的就业需求。

除了一小部分能找到相对满意的工作,其他的要么卷考研考公,要么拿着三四千块钱的工资,要么去送外卖,要么在家啃老。

与其这样,花了钱,卷生卷死拼高考,大学毕业依然找不到一份体面的工作,还不如去职高提早学一门技术,一技在手,以后好歹总能养活自己。不读民办高中省下的钱,以后也可以贴补给孩子,适当让孩子啃啃老。

消费降级的风,终究还是吹到了民办高中的头上。

其实,两三年前教育消费降级就已经很明显了。

当一批大厂裁员和外企撤离,原来年薪丰厚的中产,有的家庭原计划孩子就读国际学校,后续出国深造的,放弃了原计划改读国内普通高中;有的已经在读国际学校的,有咬牙坚持的也有半途转公办高中的;甚至还有在国外留学中途遭遇家庭变故,父母生意破产无力继续供其留学,只能放弃国外的学业回国的。

还有一个比较明显的现象是,作为中产消费代表之一的钢琴,从23年开始销量也是大幅下滑,各大品牌钢琴的销量大约只有顶峰时期的15%~30%,钢琴企业的营收和净利润双双断崖式下跌。

翻开2025 年各地中考招录成绩单,民办高中的遇冷已非个别现象,而是演变成席卷全国的普遍趋势。

在杭州,近三年民办高中录取数据呈断崖式下跌,2025 年有近半数民办高中未完成招生计划。

当地招生办工作人员坦言:“往年补录时家长挤破头,今年主动打电话动员,家长都要犹豫三天。”

广西南宁市教育局公布的公告显示,市区15 所民办高中未完成招生计划,部分学校的招生计划数被砍半,甚至减少三分之二。

南昌市城区有 18 所民办高中未完成招生计划,其中近半数学校缺录 100-200 名学生,多所学校为 “填满名额”,将录取线降至当地普高最低控制线以下。

最具代表性的当属山东。这片曾因“教育焦虑” 闻名的土地,民办高中曾是家长眼中的 “救命稻草”—— 即便一年学费数万元,为让孩子避开中职,家长也愿咬牙承担。但 2025 年,多地民办高中排队报名的场景消失了,取而代之的是学校门口 “降分补录” 的红色横幅。某民办高中校长无奈表示:“我们从 480 分降到 450 分,还是招不满,这在三年前想都不敢想。”

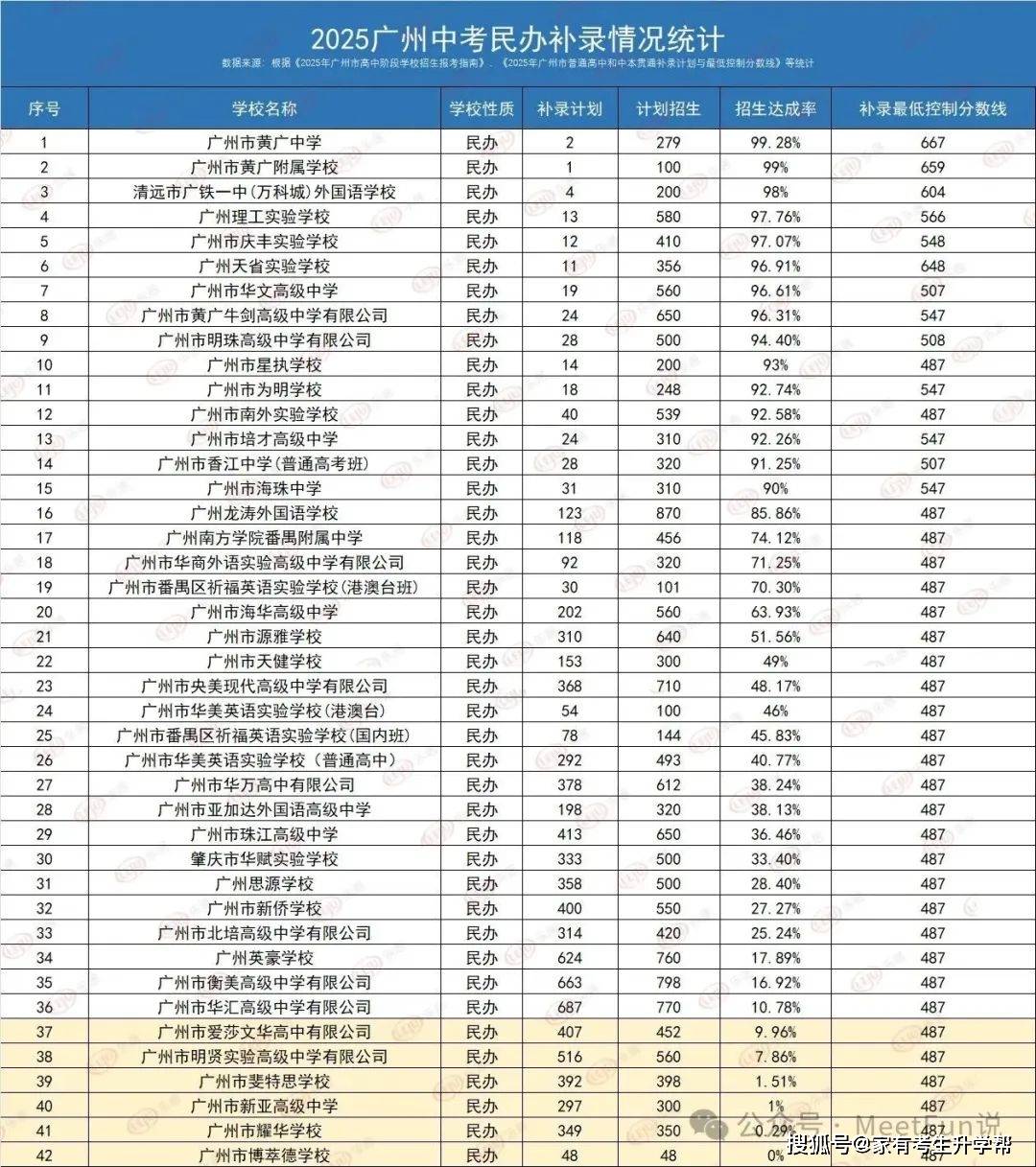

广州市中考补录落下帷幕,一组数据让人大跌眼镜:42所民办普通高中未能完成招生计划,全部进入补录环节。

结果显示,多所民办普高、中外合作办学项目仅录得个位数学生,个别学校甚至出现“零招生”现象。

相比之下,公办高中依旧“挤破头”,普通高中补录计划62条全部完成率100%。

广州全市42所民办高中自费班都有补录计划,整体平均完成率才56.36%,补录学位高达8466个。其中21所学校,完成率还不到一半,平均只有24.9%。

中外合作办学项目同样遭遇滑铁卢,全市20个项目,一个都没招满。

家长们对“免费+优质”的教育资源依旧趋之若鹜,但对“花大钱买教育”,已经越来越谨慎了。

拿广州来说,普通民办高中三年下来光学费就要20-30万元起步,再加上住宿费、杂费、资料费、补课费……总账一拉,50万+都不夸张。

从沿海到内陆,从一线城市到省会城市,民办高中的“遇冷地图” 持续扩大。这场寒潮的背后,是多重因素交织作用下的必然结果。

民办高中的“失宠”,绝非偶然。它既是经济压力下家长的理性选择,也是教育观念的深刻转变,更是政策调整后的必然结果。

经济账:消费降级撞上“教育高成本”

“不是不想供,是真供不起了。” 这是今年家长群体中最常听到的一句话。

近年来,房价下跌、资产缩水、裁员潮来袭,中产阶级家庭的“抗风险能力” 被严重削弱。而民办高中的学费,往往是普通家庭难以承受的重担:一线城市民办高中学费普遍在每年 10-15 万元,二三线城市也需 3-8 万元,加上住宿费、伙食费、补课费,三年下来至少要花费 15-50 万元。

广东一位家长透露,当地有所民办高中,以前主打高大上,吸引的全是中产阶级,一年学杂费15万,今年开始招不上学生了,现在降价到3万多了。

经济压力下,家长开始算“教育性价比”:花 50 万读民办高中,若孩子最终只能上专科,不如用这笔钱学门手艺,或作为创业启动资金。

观念变:从“学历崇拜” 到 “实用主义”

民办高中遇冷的更深层原因,是家长对教育价值的认知发生了颠覆性转变。

过去,“上普高 = 考大学 = 好工作” 的链条被视为真理,民办高中即便收费高昂,也被当作 “弯道超车” 的跳板。但如今,这个链条正在断裂:高校毕业生就业难、“研究生送外卖”“本科生打螺丝” 的新闻频出,让家长们意识到 —— 学历不再是 “铁饭碗” 的保证书。

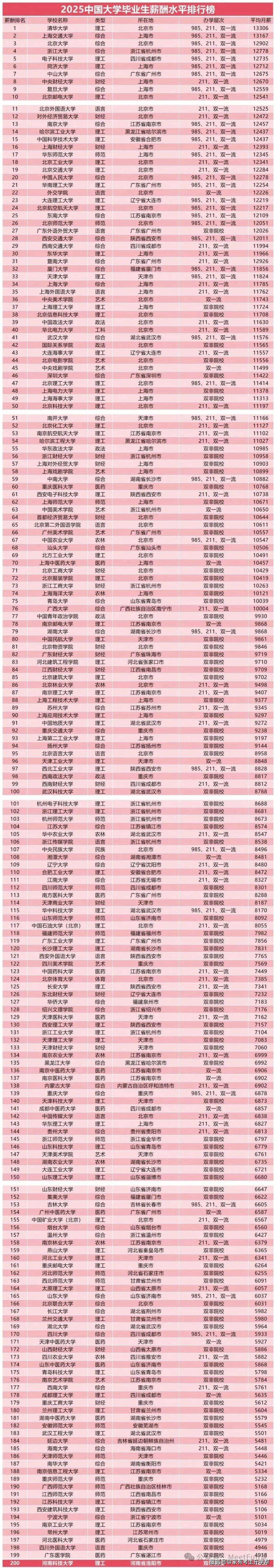

数据更具说服力:2025 年应届大学生平均月收入排行榜上,排名第 200 的高校月均收入仅 4800 多元,而全国 1257 所普通本科高校中,其余 1000 多所院校毕业生的收入可想而知;反观 2024 年,收入较高的高职院校毕业生,月薪可达 5000-10000 元。

“技术在手,天下我有” 的观念逐渐普及。山东一位家长说:“我侄子读的中职数控专业,没毕业就被工厂抢着要,月薪 8000;邻居家孩子花 30 万读民办高中,最后上了个三本,现在在超市当收银员。换你怎么选?”

口碑崩:民办高中打造名校 “套路”失效

家长的清醒,更源于对民办高中套路的看穿:不少学校以“免学费” 为诱饵招揽高分学生 “撑门面”,却让低分学生承担高额学费沦为 “陪跑者”。

山东一所私立高中的操作堪称典型:该校每年招生1000 人,通过免学费、每年 5 万奖学金、考上清北奖励 20 万等优厚条件,将全市顶尖的 30 名学生纳入 “清北班”,对外宣称升本率、重本率均达 100%。许多家长慕名送孩子入学,三年后才发现真相 —— 普通班无一人考上本科,仅有那 30 名 “清北班” 学生能考入重点大学,而这些学生本就是靠高额投入挖来的优质生源。

此类“教育骗局” 被接连曝光后,家长对民办高中的信任彻底崩塌。正如湖北一位家长在网上的评论:“教育投资的负反馈让大家更理性了。民办高中学费高、升学率又低,招些高分生免学费撑场面,却让低分生花高价陪跑,谁还会犯这种傻?”

政策变:公办扩招与“普职融通” 的分流效应

民办高中的“黄金时代”,很大程度上依赖于 “公办学位不足” 的红利。但近年来,政策风向已明显转变。

一方面,公办高中持续扩招。另一方面,“综合高中”“普职融通” 模式加速落地。

例如,江西省25 所试点综合高中采用 “双轨制”:学生入学后先学普高课程,高一结束可自主选择 “普高升学” 或 “中职技能” 赛道,既能参加普通高考,也能通过职教高考升学。这种 “进可攻、退可守” 的模式,比民办高中的 “单一升学路” 更具吸引力。

民办高中的遇冷,本质上是一场“教育价值体系的重构”。它标志着中国家庭从 “为学历买单” 转向 “为价值买单”,从 “盲目内卷” 转向 “理性规划”。

当教育回归“培养人” 的本质,而非 “贩卖学历” 的生意,那些靠 “包装”“炒作” 生存的机构,必然被市场淘汰。

民办教育若不能提供与学费相匹配的教育价值,自然会被市场淘汰。

民办高中的集体遇冷,与其说是行业的“寒冬”,不如说是一场倒逼转型的 “契机”。当高收费、掐尖招生的老路走不通时,民办高中若想站稳脚跟,必须摆脱对 “升学神话” 的路径依赖,回归教育本质 —— 而这一过程,恰恰需要以 “高效能学校” 的方法论为支撑,从 “贩卖焦虑” 转向 “创造价值”。

2025,消费降级的风,终究还是吹到了民办高中的头上!

本文来源于: