高校裁撤20%专业后,教师面临转岗潮:他们如何自救?

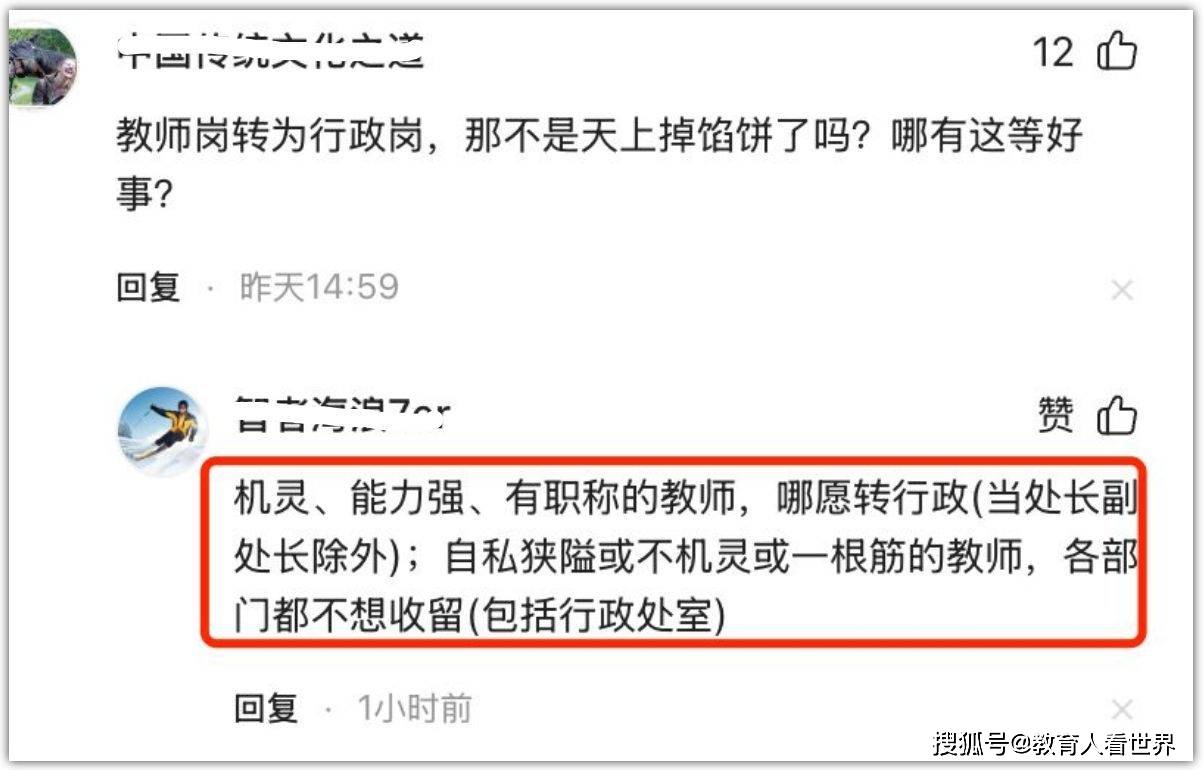

2025年秋季学期即将开启,转岗分流风从中小学刮到了高校,高校不是没有生源,而是毕业生就业率太差,20%的专业要被裁撤。中小学教师转岗,不少地方是分流到事业单位或县市直机关,高校教师转岗,有中小学教师幸运吗?

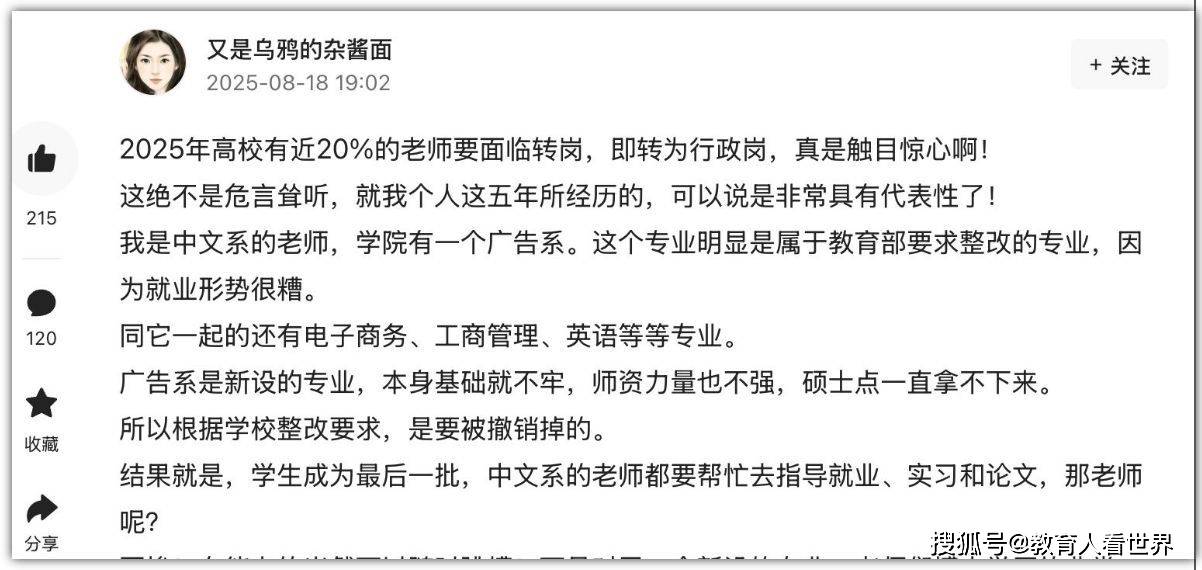

武汉一所高校中文系女教授发了一篇文章,介绍了学校的转岗分流情况。

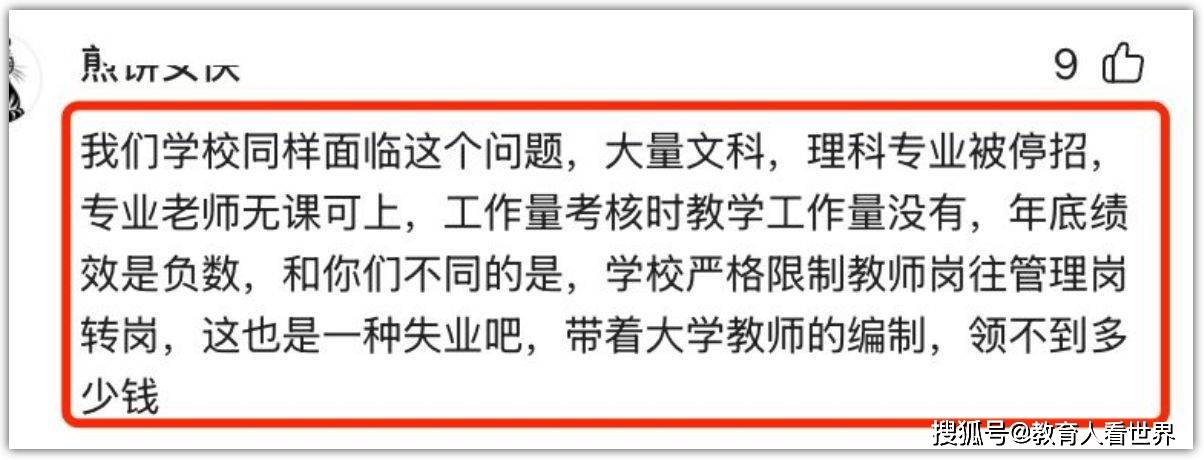

该校的广告系,因为就业形势很糟,又没有拿到硕士点,不能招硕士,显然符合教育部要求裁撤的条件,和广告系一样命运的还有工商管理、电子商务、英语等专业。

这些专业的老师很惨!学院将个别高职称老师安排在中文系,广告学和中文不搭界,转岗过来的老师很别扭,独来独往。大部分老师去了学校其他院系,行政楼其他部门。上课的还好点,转岗行政的老师很失落,他们放弃高校老师引以为豪的专业!

还有一部分老师,学院不续签合同,相当于失业,要自谋职业了!

转岗到其他系老师如何呢?外语学院的老师,很多去上英语这种全校通识课。直接的后果是,这些老师来往于不同的校区,上不完的课,改不完的作业,没有时间搞科研了。最后就是完成不了考核科研指标,工资福利降级。

反观中小学教师转岗,分流到乡镇或县直机关,还是事业单位人员身份,理论上依然是专技人员,虽说没了每个月几十元到教龄津贴,但隐形福利和机关其他人员一样,没有切断职评机会,实际收入比在学校只多不少。

这让高校老师更加失落!

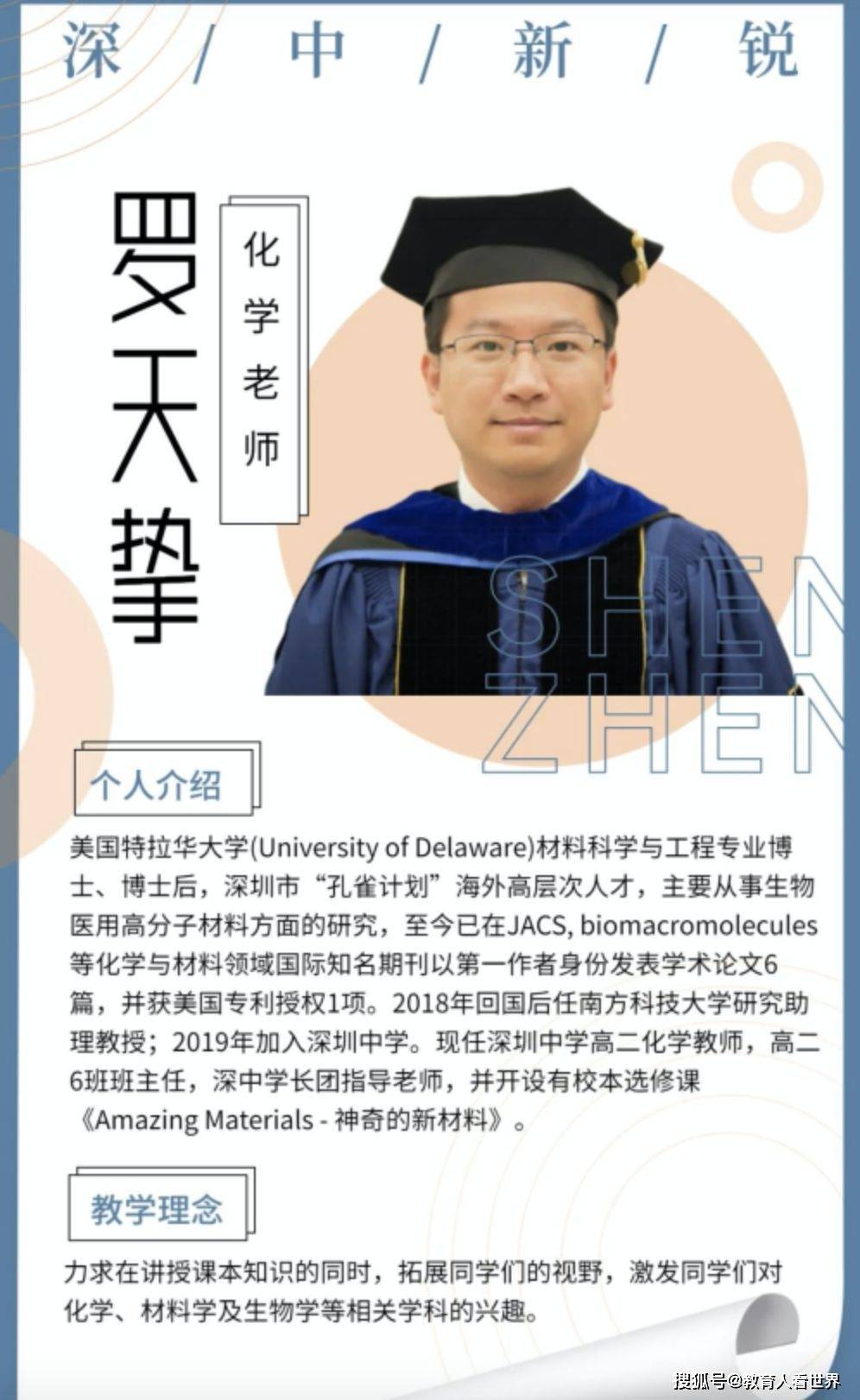

7月份,看到两个高校教师转岗中学的新闻,2021年,河北大学物理科学与技术学院的赖老师,去广州某中学当物理老师;南方科技大学研究助理教授罗天挚入职深圳中学。这何尝不是高校教师用向下兼容,来追求岗位的稳定呢?

90后博士可能成为最后一批为“教授称号”坚守的人,当00后教师看到前辈月薪不及中学教师,高校讲台的吸引力正在加速崩塌。

写在最后

从这场从中小学到高校教师的转岗潮中,我们看到了出生率对中小学的冲击,看到了家长们用脚投票过时专业,对高校的冲击。在改革的阵痛中,高校老师作为公益二类“学术临时工“的痛感更加强烈。

这场转岗潮撕开了高校教师的生存真相:公益二类的“瓷饭碗”,终究难敌公益一类的“铁饭碗”。但出路未必只有苦熬或逃离。

你看赖老师转岗中学重拾教学初心,罗教授在深圳中学带起科研社团。他们用行动证明:讲台不在高处,在需要专业火种的地方。

深耕专业的食品教授凭专利延续职业生命,这启示我们:当裁撤专业的洪水袭来,专业能力才是最后的救生筏。

欢迎留言,分享你的破局之道。

(图源网络,侵联删)