坏消息”或席卷研究生,2026年开始,多所高校学费或要上涨

随着2026年全国硕士研究生招生工作逐步启动,近期多所高校陆续发布通知,明确将从2026级新生开始调整研究生学费标准。这一政策变化引发广泛关注,尤其对经济条件有限的学生家庭带来新的考量。

高校学费调整动态与典型案例

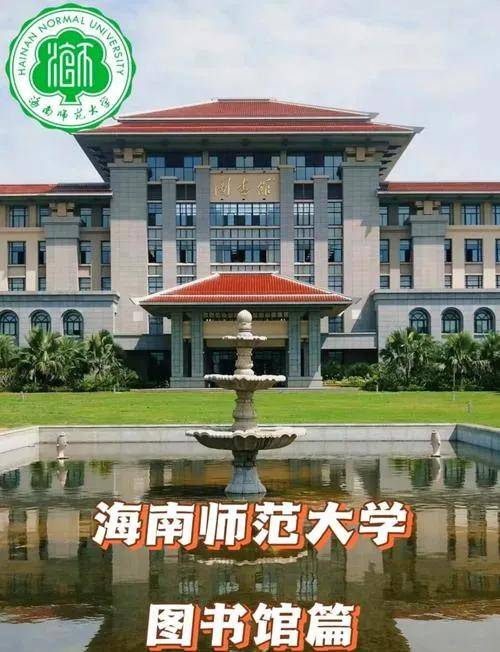

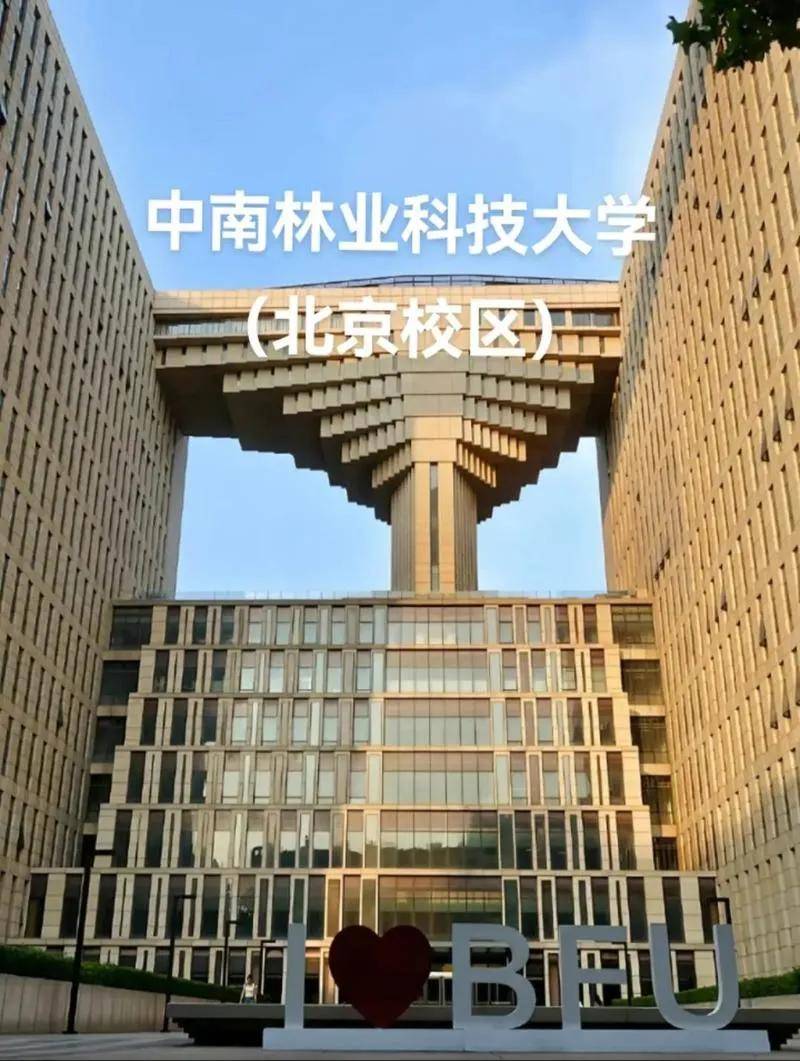

据不完全统计,目前已有包括中南林业科技大学、海南师范大学、中国传媒大学等在内的十余所高校公布学费调整方案。以中南林业科技大学为例,其非全日制旅游管理、工程管理专业学费从1.4万元/年大幅上调至2.8万元/年,涨幅达100% 。该校财务处负责人解释称,主要因教师课酬、实验室设备采购等培养成本显著增加,同时参考了同类院校的市场化定价标准。

香港地区高校也同步启动学费调整。根据香港特区政府2025年6月公布的计划,2026学年起香港八所公立大学学费将实施连续三年上调方案,平均涨幅5.5%,部分热门专业如可持续全球商业硕士学费从29.5万港币涨至35万港币,涨幅达18.6% 。与之配套的奖学金政策同步升级,新设"院长硕士奖学金"最高可覆盖全额学费。

学费上涨的三大核心动因

1. 教育成本持续攀升

随着考研报名人数屡创新高(2026年预计突破474万 ),高校运营压力显著增加。以海南师范大学为例,非全日制研究生因实践课程增加、企业导师参与等因素,人均培养成本较五年前增长40% 。实验室耗材、科研设备更新等硬性支出,以及教师薪资水平提升,成为学费调整的直接推手

2. 市场化定价机制深化

热门专业与冷门专业的学费差距进一步拉大。中国传媒大学2026级非全日制MBA学费从16.8万涨至21.8万,涨幅达29.8%,而同期部分基础学科专业学费保持稳定。这种差异反映出高校在专业建设上的资源倾斜策略,通过市场化定价引导学生流向国家战略需求领域。

3. 财政拨款模式转变

政府对高等教育的投入从"全面覆盖"转向"精准支持"。教育部2024年调整奖助学金政策时明确,中央财政将重点支持基础学科和急需紧缺人才培养,倒逼高校通过学费调整补充办学经费 。这种政策转向在香港地区表现尤为明显,公立大学学费自主权扩大后,各校可根据学科发展需求动态调整收费标准 。

教育部门的多维应对措施

为缓解学生经济压力,国家层面同步推出系列支持政策:

奖助学金体系升级:2024年起,研究生国家奖学金名额翻倍至9万名,其中硕士生名额从3.5万增至7万;中央高校硕士学业奖学金标准从8000元/年提高至1万元/年 。西南石油大学2025年5月发放的研究生国家助学金显示,硕士每月补助达600元,博士达1300元 。

助学贷款额度提升:全日制研究生每年最高可申请2.5万元助学贷款,贷款期限延长至剩余学制加15年,最长不超过22年 。四川省等多地已开通线上申请通道,实现"一站式"办理。

多元资助渠道拓展:高校普遍设立专项奖学金,如中国传媒大学新设创业奖学金、区域奖学金等特色项目。同时鼓励研究生参与科研助理、助教等岗位工作,部分高校提供的助研津贴可达每月3000元以上。

学生与家长的应对建议

1. 科学规划专业选择

关注政策导向型专业。例如,教育部2026年新增的12个专硕学位点中,人工智能、大数据等新兴领域扩招比例达40%,且多配套专项奖学金 。同时,可对比同层次院校的学费差异,如重庆邮电大学非全MBA学费仍保持6万元,低于同类院校。

2. 合理利用资助政策

建议优先申请国家奖学金(硕士最高2万元/年)、学业奖学金(覆盖面超40%),并关注地方特色补助。例如,广西对本地高校研究生提供额外生活补贴,具体政策可通过"广西学生资助网"查询。

3. 优化财务规划方案

对于学费较高的专业,可采用"助学贷款+奖学金+兼职"组合模式。以香港高校为例,学生在读期间可合法兼职,结合政府提供的8万港币奖学金,可覆盖部分学费支出 。同时,关注高校学费分期缴纳政策,部分院校允许按学期或学年分次支付。

政策解读与未来展望

此次学费调整是高等教育改革的重要一环,旨在平衡教育质量提升与资源优化配置。教育部相关负责人强调,学费标准调整将严格遵循"平稳有序、分类指导"原则,重点保障基础学科和困难学生群体 。对于2026级考生,建议密切关注目标院校官网发布的招生简章,重点核查学费标准、奖助政策等关键信息,避免因信息滞后影响报考决策。

值得注意的是,高校在调整学费的同时,也在积极拓展社会资源。例如,中南林业科技大学与多家企业合作设立"行业人才培养基金",定向资助相关专业学生 。这种"学费调整+社会资助"的模式,或将成为未来研究生教育成本分担的新常态。