考研没中、创业黄了?“失败之夜”,他们笑谈挫折

在北京的一家咖啡馆里,几位年轻人聚在一起,不是谈成功经验,而是主动分享各自的“失败”:考研落榜、创业受挫、减肥不顺……看似沉重的话题,却在轻松的氛围中化解为笑声与共鸣。

如今,“失败分享会”正逐渐在中外年轻人之间流行。他们把挫折摆到台面上,不再遮掩或回避,而是尝试从不同角度去理解、接纳,并从中汲取新的力量。

对许多参与者而言,这些经历并非终点,而是重新认识自我、探索就业与创业路径、思考学业与感情选择的契机。当失败被重新定义为成长的一部分时,它也转化为推动大家继续前行的重要能量。

01 把失败贴上墙:

考研没中、差点误机,都能说成段子

7月12日(周六)晚上,五个年轻人没有回家休息,而是来到北京华纺新天地的三水咖啡店,参加一场名为“失败之夜”的沙龙。大家围坐在一起,聊起各自人生中“那些失败的事”。

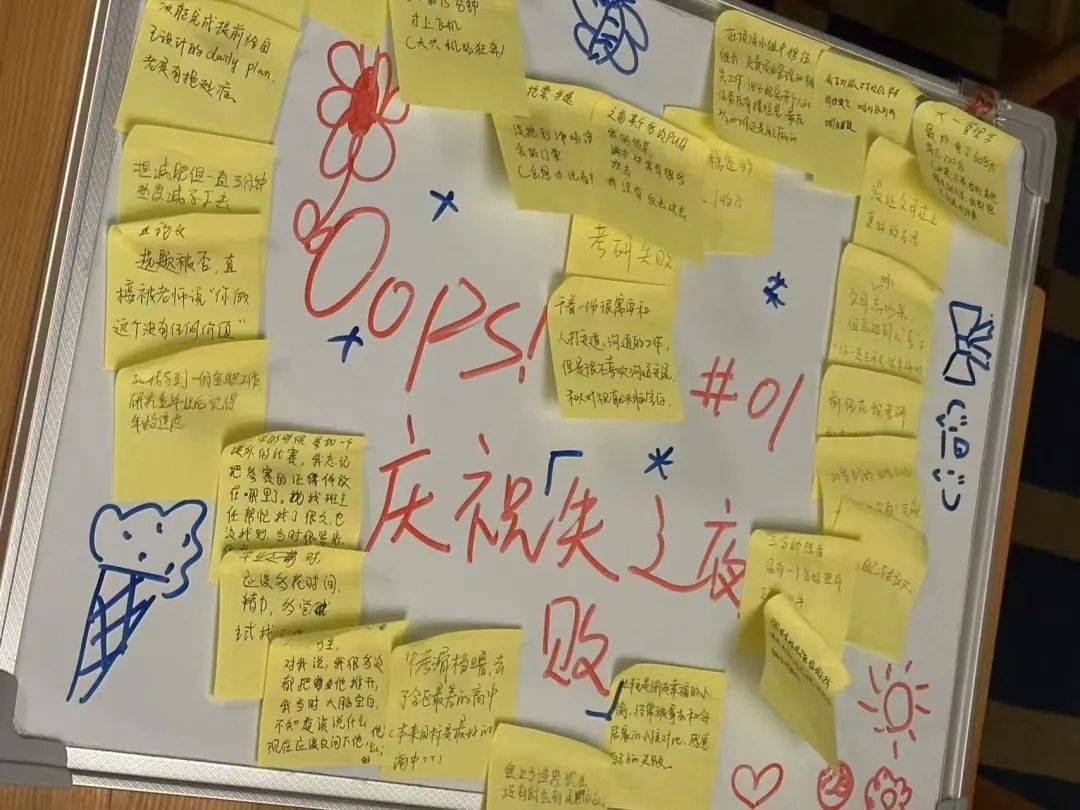

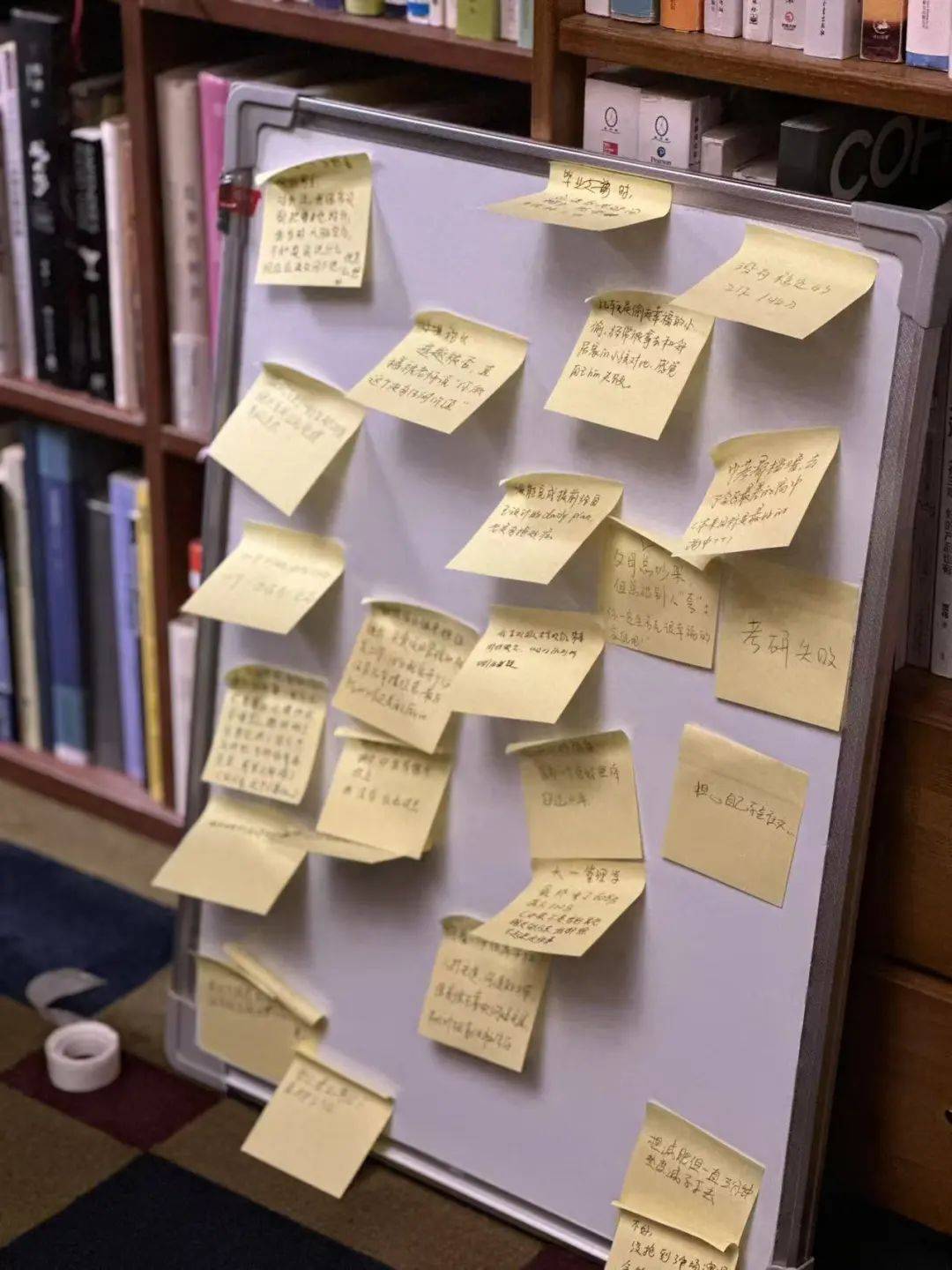

沙龙组织者海蒂首先为每位参与者分发小纸条,引导大家以匿名的形式写下自己过往的“失败经历”。完成后,大家随机交换纸条,尝试从他人的视角解读上面的内容,体会不同人对“失败”的定义与感受。

活动现场一度陷入短暂的沉默,参与者们纷纷低头思索:自己人生中哪一件事可以算作“失败”?书写完成后,大家开始分享这些经历,并将纸条逐一贴在白板上。最终,所有纸条拼成了一个心形图案,构成象征坦诚交流的“失败之心”。

三水咖啡店内部

咖啡厅的主人三水从白板上随手拿起一张纸条,大声朗读:“高考没考出平时的水平,没考上心仪的大学……”她故意把尾音拖长,随即话锋一转:“那不还是考上大学了吗?恭喜你考上大学。”

接着,主持人念出了更多参与者写在小纸条上的失败故事:有人写道,“考研没能进入理想的学校,只好提前进入职场”;有人提到,“当项目组长时,组员摆烂,最后三分之二的工作都压在自己身上”;还有人说,“赶飞机时在起飞前15分钟才匆匆赶到机场,差点误了航班”。这些经历轻重不一,有些甚至算不上真正的失败,不过是生活中的小插曲,但在一些年轻人看来,也同样会带来挫败感。

而每当这样的故事被念出来,现场总会立刻响起回应:“那你不是早赚了三年的工资,早拿了三年的社保?”“碰到这种情况就得标注出每个组员的贡献度,不能让老实人把活儿全包圆。”“这哪是迟到,分明是时间管理大师,再说就算真迟到,也能改签或者换高铁。”

随着大家不断从不同角度去解读纸条上的“失败”,原本凝重的气氛逐渐轻松起来,甚至有人大笑出声。那些写在纸条上的委屈感,也在一片自嘲与调侃中被慢慢化解。

随后,参与者们开始更坦然地面对自己的“失败”,有人主动举手分享亲身经历。一位身材微胖的女生讲述了自己多次减肥受挫、最终学会与自己和解的过程。她最后说道:“后来我觉得,这并不是失败。不要被社会上对美或瘦的单一标准所束缚。只要符合健康的医学指标,我的各项情况都还正常,那就足够了。”

白板上贴满参与者所写的“失败”小纸条

当咖啡见底、笑声渐歇时,大家对“失败”的分享已持续到深夜。起初,活动主理人海蒂还担心报名人数不多会冷场,结果却聊得意犹未尽。虽然名为“失败之夜”,但在场的人并没有被阴郁笼罩,留下的只是畅快交流带来的放松与释然。

5天后,又一场以“失败”为主题、名为“搞砸之夜”的沙龙在好运街的致敬酒吧开场。

与“失败之夜”不同,“搞砸之夜”更像是一场谈话类节目,聚焦于职场中的“搞砸经历”。一位中国嘉宾和两位外国嘉宾依次登台,每人用八分钟讲述,分享结束后,观众可以就感兴趣的细节向他们提问。活动最后还设有开放麦环节,任何有失败故事或困惑的参与者都可以上台分享,并得到在场回应。

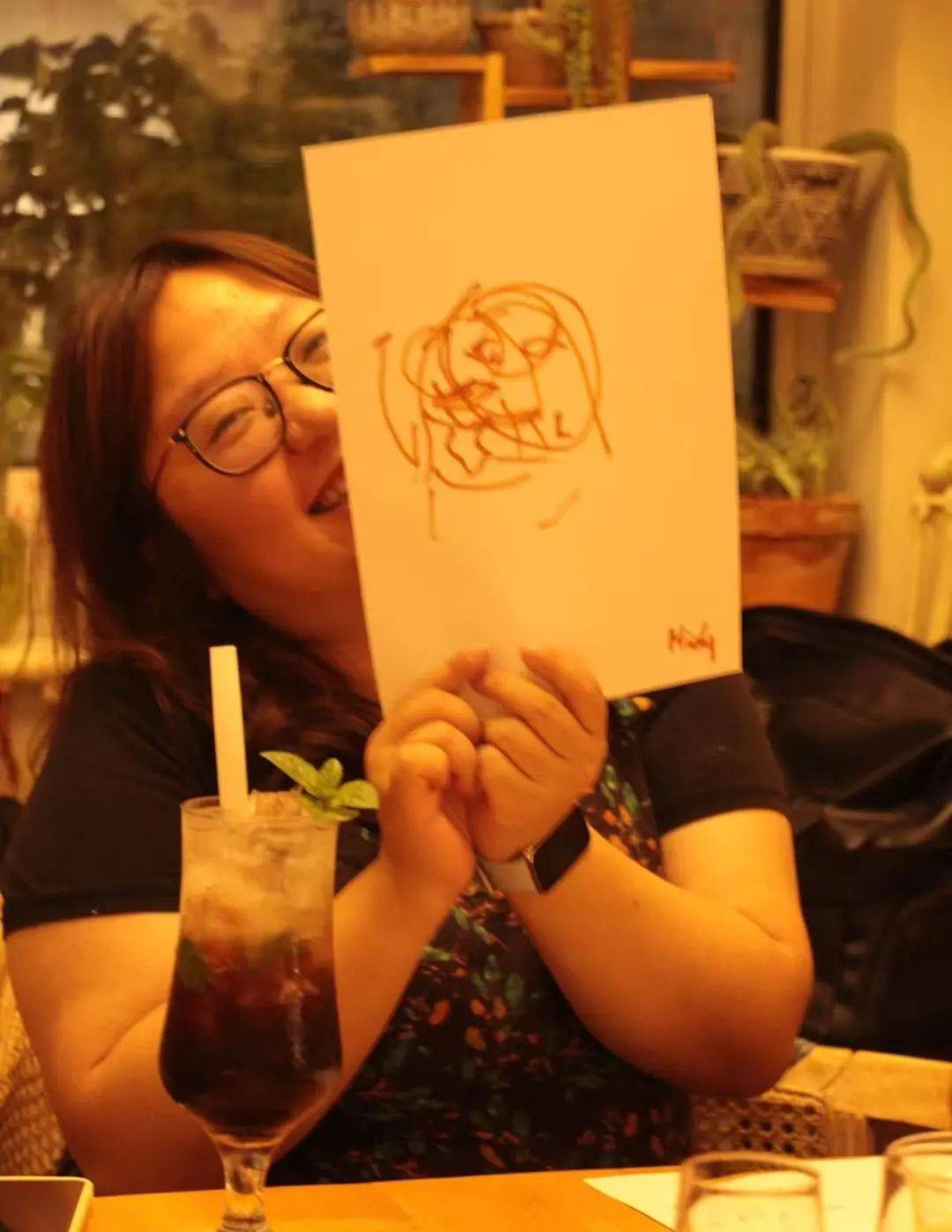

其中,分享者 Michelle 的经历尤其令人印象深刻。她坦言,自己毕业后先进入一家快速崛起的互联网公司,凭着拼劲儿很快升任管理岗位,年纪轻轻就带着十几人的团队。但好景不长,随着行业寒冬来临,她也被迫离开。之后,她尝试转战新能源赛道,本以为抓住了“风口”,却因创业公司资金链断裂,再次陷入困境。

Michelle 说,正是这些起落让她意识到,所谓的“失败”并不是终点。“它让我明白,成功从来不是理所当然的。我必须不断调整心态,积累新的技能和经验。韧性就是这样练出来的。”她笑着说,“每次跌倒再爬起来,你才会发现,下一次突破自己的可能。”

北青报记者注意到,“搞砸之夜”的参与者以刚入职场的年轻人为主,国籍各异。但文化差异并没有成为大家交流沟通的障碍,因为无论来自哪里,失败都是共同的人生经历,他人的故事同样能带来启发和借鉴。

嘉宾Michelle正在分享人生中的搞砸经历

02 参与者:分享失败

比心灵鸡汤管用,能获得新能量

“失败”和“搞砸”是这类沙龙活动的主题,也正是吸引年轻人参与的主要原因。大二学生沁沁坦言,她起初是出于好奇,想看看这样一个似乎充满“负面”的活动究竟会是什么样。

真正参与后,她发现台上分享经历的多是外界眼中的“精英”。他们并不回避曾经走过的弯路,而是坦然呈现挫折,让在场的人从中得到警示。“更打动我的,是他们面对失败的态度。”沁沁说,讲述者们能用自嘲和玩笑的方式谈起那些曾经令人焦虑的经历,这本身就说明他们没有被失败击倒。“这种状态传递出很强的力量,它让我明白,失败不是终点,关键在于如何把它转化为前进的动力。”

这一次,沁沁虽然没有上台讲述自己的经历,但她从别人的分享中收获了两个关键词:平等和上进。

她说,当有人讲起失败时,台下常有人会心一笑,觉得“这件事我也遇到过”,或者惊讶于“原来不只是我会失败”。这种共鸣让大家意识到,挫折是所有人都会遇到的,在这一点上,没有人能例外。

至于“上进”,沁沁的感受更为强烈。她原以为“搞砸之夜”会充满负能量,没想到现场传递的全是积极信号。分享者讲述的重点不是“我有多惨”,而是“我如何走出来”。听众得到的,也不是同情,而更多是一种激励——在困境中不被击倒,点燃心底那股“我也行”的劲头。“这比任何心灵鸡汤都管用。”沁沁说。

嘉宾上台分享自己人生中的搞砸经历

在三水咖啡店参加“失败之夜”的晶晶也有类似体会。那天是周五,她原本已经有些疲惫,活动结束时已近深夜,但当她走出咖啡馆时,却觉得精神焕发,“好像重新充满了电”。

在现场,晶晶写下了自己的经历:考研失利、感情挫折、求职困境。她记得考研成绩公布那天,因未能进入心仪院校而大哭不止,最终掉档,只能提前找工作。受落榜打击影响,她一度对求职也提不起劲。

然而,如今已工作五年的她再次回望,却发现考研失败并没有想象中那样深远地影响人生。“没考上,我就去工作了,也走出了一条新的路。现在再看,即使当初考上了,或许也会遇到新的困扰,比如毕业焦虑,甚至更激烈的就业竞争。人生的走向很难预料,关键在于如何走好当下的路。”

在活动中,晶晶还注意到,很多参与者的“失败经历”都有相似之处,考试和找工作是被提及最多的话题。当有人讲起这些经历时,往往会引起现场的共鸣。

她说,很多人对考试格外看重,哪怕过去多年,仍会记得当年的失利。一位三十多岁的参与者回忆起自己中考时未能进入重点班的经历,“当时觉得天都要塌了。”但在交流中,大家一致认为,进入普通班少了压力,高中的青春岁月反而更自由,也算收获了别样的快乐与回忆。

在晶晶看来,学习和工作常被统一的标准所定义:好成绩、好学校、好工作,就等于成功。然而,这种“标准答案”让人忽视了内心的真实想法。“我面对考研时,其实并没有想清楚考上的动机。考上当然好,但目标并不清晰,只是顺着社会和家庭的路径走下去。”她意识到,所谓的“失败”,更多时候是外界的定义,而非自己内心的判断。

“失败之夜”活动现场

03 创办宗旨:给失败一个舞台,

让大家重新体会人生意义

海蒂是“失败之夜”的主理人。本科在美国留学时,她主修心理学和人类学,对人类的心理状态始终怀有浓厚兴趣。留学期间,她注意到一个现象:人们更愿意展示成功的一面。无论是校园活动的嘉宾大多是“成功人士”,还是社交平台上充斥着光鲜的照片和成就,失败经历往往被刻意回避。于是,海蒂萌生了一个想法——办一场专门讨论“失败”的活动,让大家认识到失败同样是人生的一部分。

在本科阶段,她第一次尝试举办“失败之夜”,邀请几位教授分享自己的人生低谷。这些在学生眼中已“功成名就”的学者,也曾有过挫折与困境,他们的讲述让台下学生深受触动。海蒂在台下听着,甚至产生了上台分享的冲动。活动结束后,不少志愿者和学生表示,希望也能有机会讲述自己的经历。

读研期间,海蒂又组织了一次“失败之夜”。这一次,她把话语权交给所有参与者。现场既有美国本地学生,也有来自亚洲、欧洲的留学生,大家畅谈各自的失败,其中不少经历与初到异国时的语言障碍、文化不适有关。这些真诚的讲述让参与者体会到,失败并不可怕,而是不同文化背景下青年共同的成长经历。

留学毕业后,海蒂回到家乡北京,也把“失败之夜”的想法带了回来。一次,她在三水咖啡参加线下社交沙龙时,结识了咖啡厅主理人三水和白羊,并向他们介绍了自己的设想,很快得到了两人的支持。

在活动中,海蒂发现,不同国家的年轻人提到的“失败”多集中在学业、工作和感情等方面,而涉及婚姻、育儿或赡养老人的故事并不多。她自己分享的,也是留学期间考试不理想和感情不顺利的经历。可见在20多岁的年纪,大家面临的困境往往相似。

因此,这次活动中最令她难忘的,是一位年龄稍长的参与者讲述了自己在婚姻中的挫折。她的真诚引发了全场的凝神倾听,也让年轻人意识到:在眼前的学业和工作之外,未来的人生还会面临更多未知的挑战。

海蒂说,那次聆听让她获益良多。她开始理解,不论处在人生的哪个阶段,都难免会有低谷。失败并不意味着结束,关键是能重新站起来,再次勇敢出发。

“失败之夜”参与者合影

在交流中,海蒂还注意到一个现象:二三十岁的年轻人往往更容易焦虑,总担心自己不够优秀;而到了四十岁以后,许多人逐渐放下执念,看待问题也更加坦然。她认为,这或许就是“成熟”的表现。正因如此,当年轻参与者听完那位姐姐的分享后,反而减轻了焦虑,意识到失败并不是例外,而是人生不同阶段都会经历的过程。

她坦言,这次“失败之夜”的参与人数虽然不多,但活动氛围却超出预期。结束后,不少朋友主动询问是否还会再办。她说,自己已经开始筹备第二期,细节可能有所调整,但主题依然是分享“失败”。

“为什么要给‘失败’留一个舞台?因为在很多人的观念里,只能谈成功,哪怕面对父母也往往报喜不报忧。失败只能藏在心里。所以我们希望有这样一个空间,让大家有机会把失败说出来。”三水咖啡店主理人三水这样解释自己支持举办这类沙龙的原因。

采访最后,她又补充道,庆祝“失败”并不是否定成功,而是提醒年轻人:要允许自己不完美,也要接受人生的低谷。当挫折能够被坦然说出,它就不再是负担,而是一种力量,帮助人重新站起来,继续前行。

记者手记:

学会面对失败是一种教育

失败是什么?在80后的成长记忆里,常听到一句话:“失败是成功之母。”但这些年,这句话似乎越来越少被提起。

随着互联网的发展,人们更愿意在社交平台展示光鲜的一面。朋友圈、微博里常常充斥着“成功”和“幸福”的瞬间,让人产生落差感。正因如此,年轻人更敏锐地意识到:相比一味追逐成功,承认和直面失败同样重要。

其实,很多年轻人并不是不能接受挫折,而是更愿意用自己的方式去理解和化解。他们更倾向于务实——不逃避、不粉饰,而是把一次次失败视为成长的必经之路。

前几天,北京有一场青少年足球赛,我带着9岁的孩子参赛。其中一场我们输了20多个球,孩子们一开始挺沮丧,但没过多久就调整过来了。第二场再被进球时,他们反而踢得更自如、更自信。我把这看作体育带来的“失败教育”:当失利被一次次经历,挫折感反而淡化,孩子们学会了如何从失败中找到力量。

所以,失败到底意味着什么?它或许就是“原来如此”“不过如此”。当一个人能坦然接受,并敢于讲述自己的不顺时,他就已经找到了新的社交方式和自我治愈的途径。更重要的是,要学会接受,并相信“总有转机”——不会因一次跌倒就此趴下。而这份勇气与坦率,正是新一代年轻人的务实之处。