“被休学率惊到了!” 12个少年厌学的故事, 读完让人心头一沉

........................................

家长群里的一则分享激起千层浪,起因是某位家长分享了一组数据,说某一线城市中小学阶段的休学申请量,比去年增长了不少。

结果各地家长纷纷响应,分享起身边听来的休学故事。

有清北苗子突然就摆烂不学了、有四年级孩子边做作业边拔头发,头皮都露出来了、还有为了手机跟父母打架决裂,然后就不去上学了……

总之,这一波关于休学话题的讨论,我主观上有两个感受:

第一是休学普遍化。以前,可能一个年级才有一两个休学的孩子,很多也是学不下去的特殊儿童。而现在,几乎每个班都有因各种原因,无法正常上学的孩子,学霸休学也不罕见。

第二是厌学低龄化。过去,出现严重厌学情绪的多是面临中考、高考压力的学生。而现在,一些小学生,甚至三年级、四年级的孩子就开始“摆烂”,在作业本上写下「活着没意思」。

网友分享自己跟5年级班主任朋友的聊天,她说上学期班上有3个孩子明确拒绝做作业了。

这群孩子究竟怎么了?

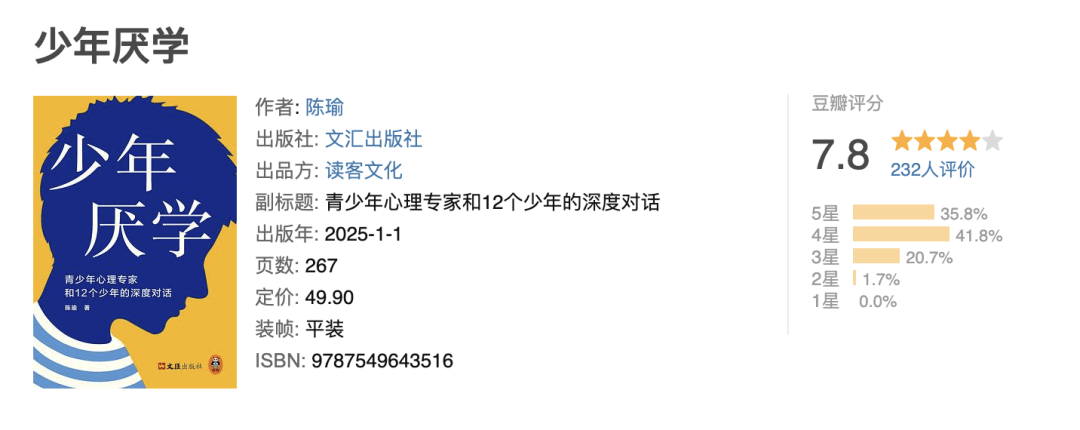

最近,我读了「少年大不同」的创始人,陈瑜老师的一本书——《少年厌学》,书中记录了她与一群“厌学少年”的访谈。

学业压力、亲子问题、校园霸凌……12个因为各种原因厌学、休学的孩子,与陈瑜老师展开谈话。

休学的孩子并不是坏孩子,他们也不是我们想象中的故意摆烂。在休学同时,他们中的很多人并没有自我放弃,而是积极需求自救的方法,跟陈瑜老师做访谈就是他们迈出自救的一大步。

这本书揭开了少年厌学的真相:糟糕的教育生态、与有毒教育共谋的家庭、成年人稀巴烂的个人问题,共同造就了这一切,孩子是其中最无辜的一环。

这12个故事再次验证了那句话:如果一个孩子病了,那病得更重的是他们的家庭、学校,以及整个社会。

被病态竞争困住的好学生

因为学业压力而厌学的,往往是那些曾经最优秀的学生。

男孩宇骋,休学前在上海第一梯队高中就读,是别人眼中的学霸。

他说,考上头部高中的那天,是他最后的快乐。此后,强者如林的环境让他陷入了无尽的焦虑,他无法接受自己不再是第一的事实。

同龄人的努力和优秀,对他来说是一种折磨。

宇骋坦言:

“一个同学对有机化学很感兴趣,纯粹是因为自己喜欢。但我看到他,我就不爽.……真的不能怪他们,确实是我在折磨自己,跟自己过不去。”

或许是为了寻求片刻安宁,或许是为了麻痹自己,他躲进手机里,一刷就是一两个小时。但过后,他又被巨大的罪恶感和愧疚感包围,形成恶性循环。

这种痛苦的来源,要追溯到宇骋的童年,当时他喜欢玩泥巴,妈妈就会告诉他说,“玩泥巴不好”,孩子就要多看书多学习。宇骋又是一个很乖的孩子,就把贪玩的念头狠狠按下。

「好孩子不能贪玩」,渐渐内化成他的一部分。

但哪有孩子不爱玩呢?到了高中,宇骋一边玩手机,一边骂自己,他内心不断拉扯,累积了巨大痛苦和焦虑,再加上竞争压力的啃噬,他终于爆发了。

休学后,宇骋消沉了一段时间,刷手机、摆烂、也跟失望的父母拉扯,但他并没有放弃自救。后来他尝试了创新学校,读了很多书,渐渐找到自己的人生锚点。

宇骋的故事,是这个时代病态竞争的缩影。

当教育被简化为赤裸裸的分数竞争,学习的乐趣荡然无存。一位受访的孩子说,她的初中班主任在上学第一天就警告他们:“以后你身边的同学,每一个都是你的对手。”

这种残酷的竞争意识,潜移默化地告诉孩子:友谊不重要,情感不重要,学习只为考试,考试只为成功。可一个内心没有滋养、灵魂没有共鸣的孩子终将枯萎。

糟糕的父母,

让孩子背负自己的人生

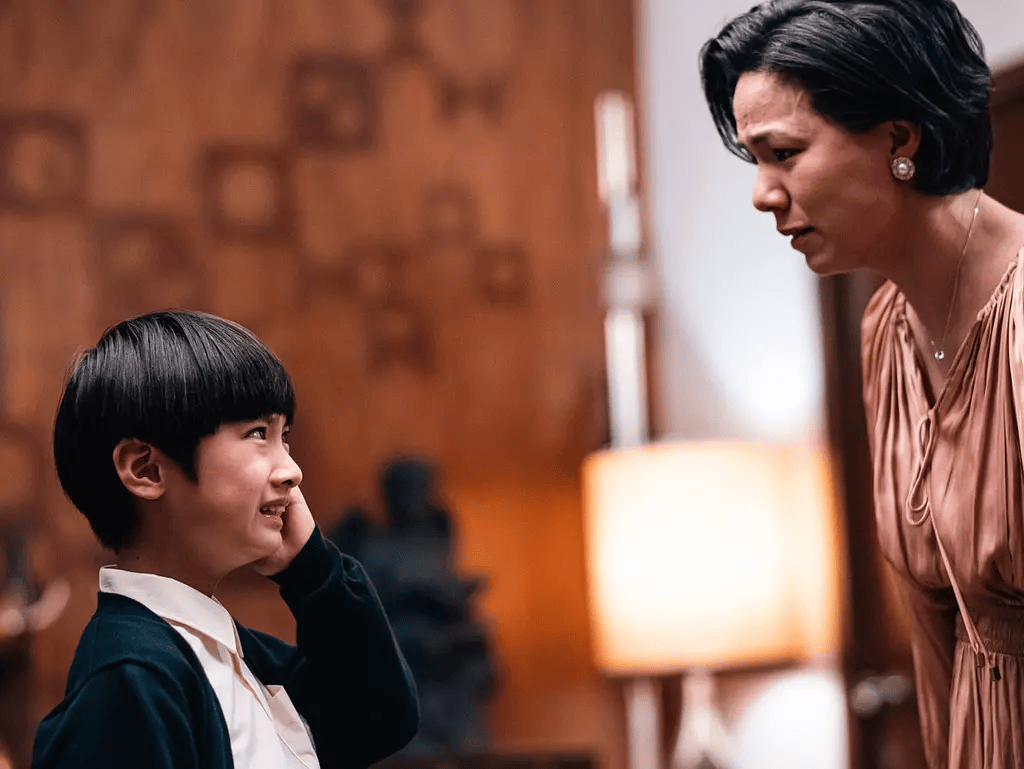

书中有一个女孩名叫星河,她才上五年级,却有着与年龄不符的成熟与哀愁。

控制欲超强的妈+隐形的爸,星河的家庭配置就是一手烂牌。

星河的暑假被妈妈排得满满当当。从早上7点半到晚上12点,她要参加钢琴、数学、英语等各种补习班,然后完成课后作业。

其实她的成绩并不差,但妈妈总觉得她需要超前学习,要比别人更努力,将来才能跟大城市的学生竞争,才能上清华北大。

她对陈瑜老师说,自己根本就不是那块料,就是个普通孩子,觉得自己根本无法承受母亲的希望。

星河有个闺蜜更惨,暑假要上8门课。两人有一次课间在厕所碰到,聊着聊着就哭了起来。

繁重的课业让星河喘不过气,也对她的健康造成肉眼可见的负面影响。身高一米五的她,体重只有二十几公斤。

妈妈总之用充满怨恨的语气,指责她不好好吃饭。但星河却认为,自己是因为长期缺乏运动和心理负担,根本吃不下东西。

终于有一天,星河崩溃了,哭着对妈妈说想去死。妈妈竟然轻蔑地怂恿道:“你有本事就去跳啊,神经病。”

即便如此,星河依然不怨恨妈妈。她理解妈妈的生活中有太多不如意,她的婚姻不幸福,对自己的丈夫充满怨念,是一种无人可依靠的状态。

有一次她偷看妈妈的手机,发现以前同学喊她出去聚会。她说:不行啊,我在家带娃走不开。

星河说:“我挺不开心的,我也想让老妈有自己的生活,不想她总是围着我和弟弟转。”

我们为什么对孩子寄托了如此深重的期待?这种期待让我们看不清孩子的需求,听不到他们的声音?

很多时候,父母传递给孩子的,其实是他们自己的人生焦虑。这些父母,真该扪心自问:你爱的究竟是孩子,还是他的成绩?你焦虑的究竟是孩子,还是你自己充满遗憾的人生?

书中还有一个初二女孩君君,爸爸多次出轨,财务上也是一团乱。从君君记事起,这个家庭就没有一天安宁日子。

在这个家里,孩子的事情父母不放心上,但大人的事情孩子却渐渐操心:家庭财务、父母关系、婆媳关系,甚至还要被妈妈派去直面第三者。君君时而是传话筒、时而是出气筒、时而又是协调人……家庭这般腥风血雨,她怎能安心读书?

我们常说,夫妻恩爱是成本最低的拼爹。一个和睦的家庭氛围中,孩子才能感到安全,才能全身心投入学习。

被有“毒”的校园逼走的孩子

除了家庭,校园也是导致孩子厌学的重要因素。

前段时间,我看到一则新闻,江油一个14岁的女孩被3名为未成年女生群殴,长达4个小时!女孩被不断辱骂、脱衣服、掌掴,逼着下跪又被踢倒。

视频看得人非常压抑、后背发凉。

据说,这个女孩已经不是第一次被霸凌了,之前也报过警,但因为施暴者是未成年人,关了不到20分钟又被放了出来。

此后,霸凌者更是有恃无恐。

校园霸凌并不罕见。联合国教科文组织发布的报告显示,每年约有2.46亿学生遭受霸凌。《厌学少年》这本书中,校园霸凌也是厌学的重要原因。

比同龄人的欺凌更让人痛心的,是他们的孤立无援。

有时候,老师会带头霸凌成绩差的学生,默认成绩好的学生拥有更高地位。而当孩子向父母求助时,得到的回复往往是——

“为什么他们不欺负别人就欺负你?”

“管好你自己就行了。”

“是不是你惹别人了?”

这样的话,对孩子无疑是二次伤害。

书中,有一个化名“路过人间”的女孩,因为小时候成绩垫底,她在班上一直被轻视、被排挤,目前她休学在家已长达八年。

其实,这个女孩虽然其他科目成绩不好,但作文写得特别好。她至今记得只有一位语文老师,毫不吝啬她的夸奖,给路过人间很大的鼓舞。

只可惜,这样的老师实在太少了,更多老师嘲笑她笨,还调侃语文老师为什么要如此看重这个学生。路过人间最终选择退学,语文老师非常痛心自责,至今他们都保持着联系。

陈瑜老师说,紧张的师生关系和有隔阂的同学关系,是导致孩子厌学的两大重要因素。

但其实,很多孩子在外部关系中遇到的问题,都是其亲子关系问题的外化。一个孩子惧怕某位严厉的老师,很可能是因为老师的某种特质与他的父亲相似。

所以,解决问题的钥匙,最终依然握在父母手中。一个与父母关系亲密、内心有足够安全感的孩子,才有能量去面对外界的风雨。

结语

看完这本书后,我最大的感受是:没有一个孩子是真正厌恶学习的。他们厌恶的,是附加在学习之上的过度压力、病态竞争,以及由此伴生的糟糕人际关系。

休学,是他们走投无路时的自救。他们必须暂时远离有毒的环境,才能让自己活下来。

这些身处绝境的孩子,对父母的感情也非常复杂,既有怨恨,也有理解和同情。他们知道父母自身也带着原生家庭的创伤,他们也是第一次当父母。

从某种意义上说,孩子在用自毁的方式,撕开家庭的问题,他们在用自己的方式拯救父母。

读完这些孩子故事,真的让人心头一沉,他们实在太不容易了!他们承受的太多了!

最后,愿每一个痛苦挣扎的孩子,都能被看见、被理解、被温柔以待。愿每一个在教育上走过弯路的父母,能及时醒悟、及时纠错。

编辑 | 京教君

内容来源 | 蓝橡树