2025年校园招聘白皮书

创始人

2025-08-27 08:05:55

0次

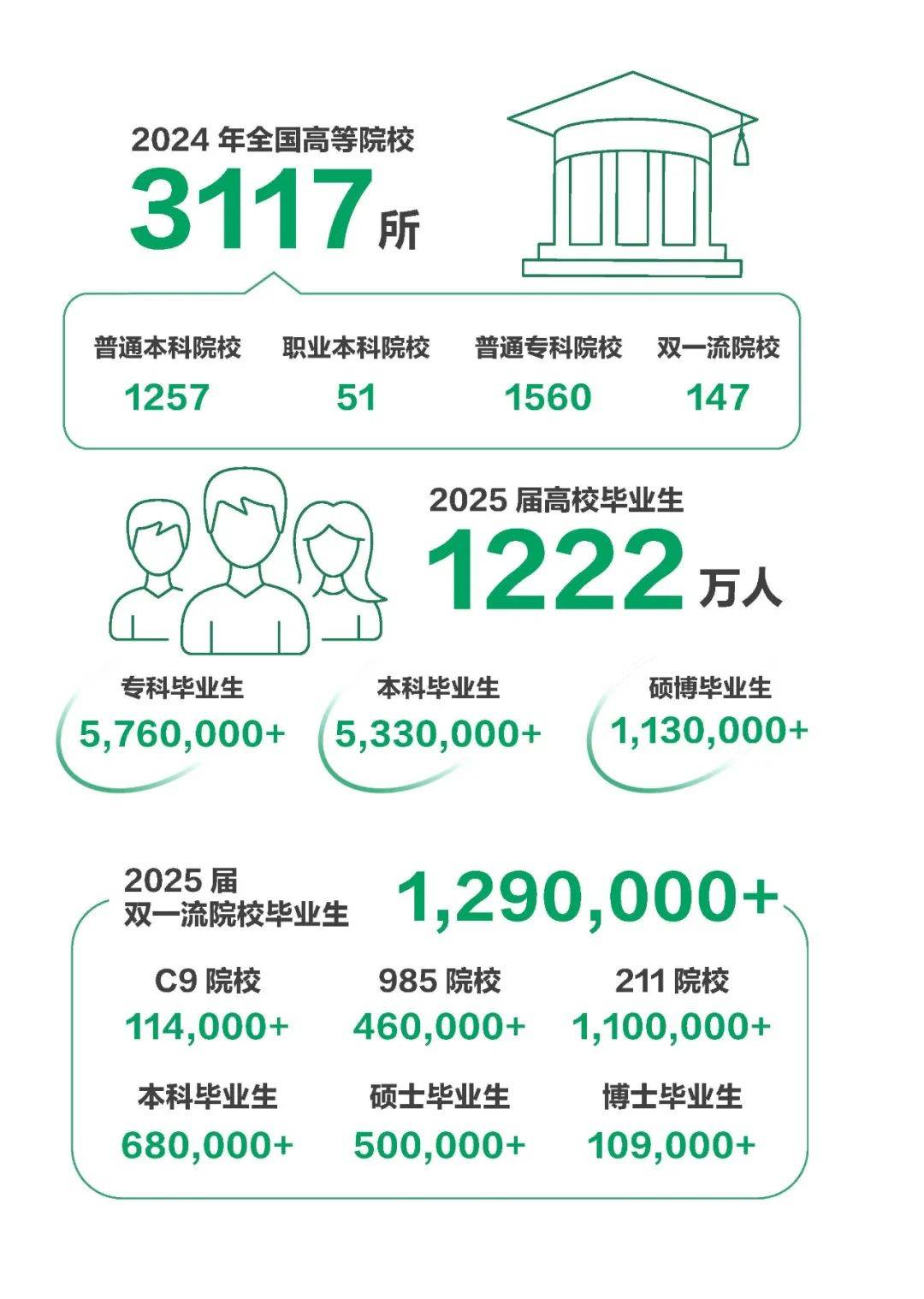

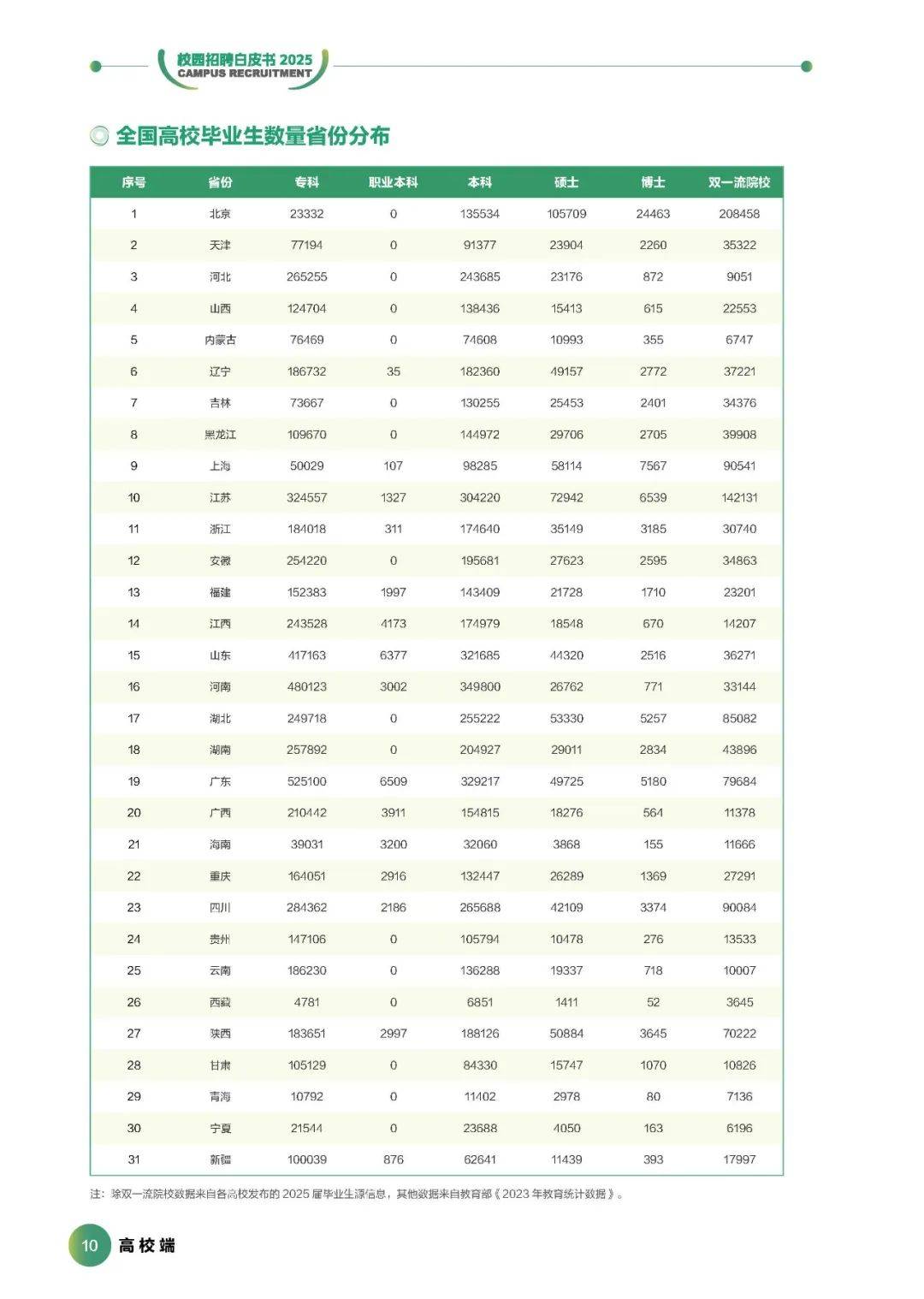

2025 年,毕业生又创纪录——1222 万人走进就业市场,比上一年还多 43 万。

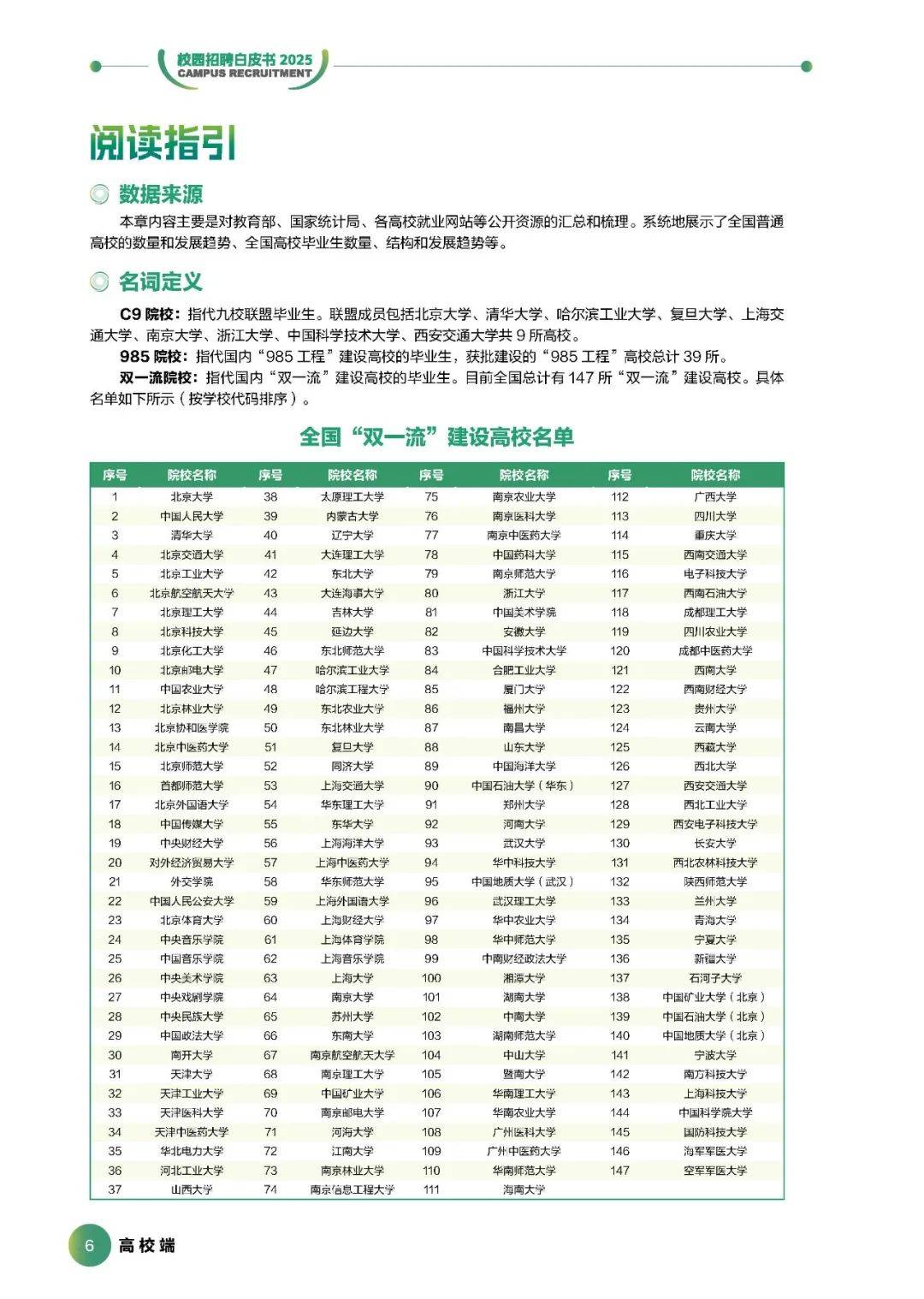

学校数量跟着水涨船高:全国 3117 所高校里,2868 所是普通高校,本科 1308 所、专科 1560 所。为了托住这波人潮,教育部一口气新增了 29 个本科专业,人工智能教育、舞蹈治疗、低空技术……名字听着就“未来感”十足。

学生们的心态也变了。他们最怕的不是“找不到工作”,而是“找到一份累到没空喘气、又看不到成长的工作”。于是,官方招聘网站、搜索引擎、社交媒体齐上阵,简历先让 AI 润色,面试先跟 AI 彩排,信息渠道越多元,心里越踏实。

挑公司时,工资条不再是唯一指标。发展前景、办公氛围、培训体系这些“软福利”悄悄爬上清单。一句话:钱要给到位,成长也要跟得上。

另一边,用人单位的算盘打得啪啪响。校招战线拉得最长的能跑 10 个月,最短 1 个月就收官。计算机、半导体行业继续“撒币”抢人,房地产、医药则收紧了荷包。线下宣讲、双选会仍是标配,但直播间、公众号、短视频也成新战场。

想提前锁定好苗子?企业干脆把课堂搬进公司——实习项目、联合实验室、企业导师轮番上阵,既让学生提前“踩点”,也给自己囤下一批熟手。

总结一句:毕业生在挑未来,企业在拼未来,双方都在用新工具、新标准重新写“就业”这两个字的定义。

相关内容

最新资讯

2025年服贸会将于9月10日...

今天上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍中国服务贸易发展和2025年服贸会筹备工作进展情况。9...

深圳经济特区建立45周年无人机...

8月26日晚,深圳市民广场,无人机灯光秀吸引众多市民观看。人民网 刘森君摄 人民网深圳8月26日电 ...

苹果开机是安卓系统,开机之谜揭...

你有没有想过,为什么有时候苹果手机开机竟然是安卓系统呢?这可不是什么幻觉,而是科技界的一个有趣现象。...

现在安卓都有什么系统好用,当前...

你有没有发现,现在手机的世界真是五彩斑斓,尤其是安卓系统,更新换代的速度简直让人眼花缭乱。那么,问题...

新学期,“心”动力——这份“收...

暑假的快乐时间悄悄溜走 我市中小学即将进入开学季 还剩近一周调整时间 如何帮孩子收收心 顺利从“暑假...

美商务部长:五角大楼考虑入股军...

据凤凰卫视报道,美国商务部长卢特尼克8月26日接受采访时透露,继收购英特尔10%股权后,美国政府已将...

安卓系统广播用代码注册,利用A...

你有没有想过,你的安卓手机里那些神奇的广播功能是怎么来的呢?没错,就是通过代码注册!今天,就让我带你...

东湖评论:对无薪试岗说不,还职...

据报道,一些企业在招聘时,会设置3-10天的试岗期。临近试岗期结束,便以“经验不足”“人岗不匹配”等...

福特CEO法利:林肯将推平价电...

近期,国际汽车媒体motor1发布了一则关于林肯品牌在电动化转型方面的独特策略报道。与众多豪华汽车品...

比亚迪销量数据揭示:纯电还是插...

近年来,新能源汽车市场的迅猛发展令人瞩目。随着技术的不断迭代与产品工艺的日益成熟,越来越多的消费者将...