西和:乞巧文化点亮开学第一课

西和:乞巧文化点亮开学第一课

“一根绳啊,两根绳,我把巧娘娘接进门……”新学年伊始,西和县姜席镇初级中学的操场上,清脆嘹亮的乞巧歌声伴着微风飘荡。

教室里、走廊间处处装点着彩色纸花与手工巧芽盆,窗台上整齐摆放的玻璃瓶中,嫩绿的巧芽舒展叶片,与墙上“乞巧七礼”主题手抄报相映成趣,一堂融合传统与趣味的乞巧文化课,正为学生们开启别样的开学第一课。

迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、送巧……”课堂上,多媒体课件一页页翻转,老师正向学生讲解乞巧节的由来与渊源。

随着讲解深入,学生们的目光愈发专注,不少人还拿出笔记本,认真记录着乞巧节的习俗细节。当《乞巧歌》的旋律响起,老师带领大家拍手跟唱,同学们的歌声里满是对传统文化的好奇与喜爱,后排几位同学还不自觉地模仿起歌词里“接巧娘娘”的手势,课堂氛围格外热烈。

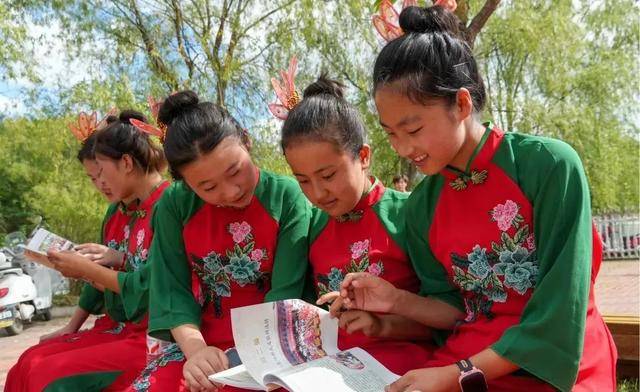

“以前跟着妈妈和奶奶看乞巧,只觉得穿针引线、跳舞唱歌很热闹,今天才知道,巧芽象征着生机,乞巧歌里藏着人们对美好生活的向往。”九年级学生马芝涵一边翻看手中的《乞巧民俗文化资料选编》,一边兴奋地和同学分享收获。

为了让学生真正走进乞巧文化,学校不仅将其编入校本教材,还邀请非遗传承人走进课堂。课堂上,传承人手把手教学生制作乞巧节专属的“巧娘娘”剪纸,讲解传统刺绣中“盘金绣”“打籽绣”的针法技巧,让学生们切实感受到非遗的魅力,不少学生跃跃欲试,想要亲手体验刺绣的乐趣。

“开学第一课上讲述乞巧文化,就是想让孩子们在节日氛围里触摸文化根脉。”乞巧课辅导老师李响表示,学校还设计了跨学科教学活动:语文课引导学生赏析《诗经》中与“巧”相关的诗句,历史课探寻乞巧节从古代到现代的发展演变,美术课让学生用彩笔描绘“迎巧”“娱巧”的热闹场景,音乐课则教唱流传的《乞巧歌》……

这场浸润式的乞巧文化课堂,还吸引了不少家长的关注。有家长特意来到学校,观看孩子演唱《乞巧歌》、展示手工剪纸,七年级学生王雨桐的妈妈说:“没想到孩子能这么快喜欢上乞巧文化,这种传统文化教育特别有意义。”

从课堂上的文化讲解,到动手实践的技艺体验,再到多学科融合的深度探究,姜席镇初级中学用一堂堂生动的乞巧文化课,让学生们在开学之初便与本土非遗相遇。这不仅是一次文化知识的传递,更是一场文化自信的培育,让孩子们在感受传统之美的同时,读懂“自己从哪里来”,更明晰“要向何处去”。

穿越千年、砥砺前行

陇南乞巧文化

生生不息、声声传唱

(记者/ 罗艳 张子宁 通讯员 张田)