在语文课本停止的地方,《时间的压力》开始了书写

又是一年开学季。刚开学的学生一般只做两件事,一件是包书皮,另一件是翻语文书。前者是一种“仪式”,后者是为了提前读故事。在书山题海里,有故事可以读,多少是一种幸运。

包书皮可能很多由家长代劳,而且现在“自动化”程度越来越高,参与感越来越弱。

翻语文书不一样。语文书必须得开学的时候翻,刚拿到新书的时候,书里的每一个字、每一个故事都是有趣的。等到真的上到其中一篇课文,里面的字立马沉重起来。

但更现实的挑战还在后面:随着部编版的启用和改版,古代诗词文的比例逐年提高,李白的长诗短诗,《史记》的长篇短篇……如果没有一定基础,翻起来其实没那么顺畅,课文背后的故事也没有那么好读。

没关系,《时间的压力(增订版)》可以帮到你。

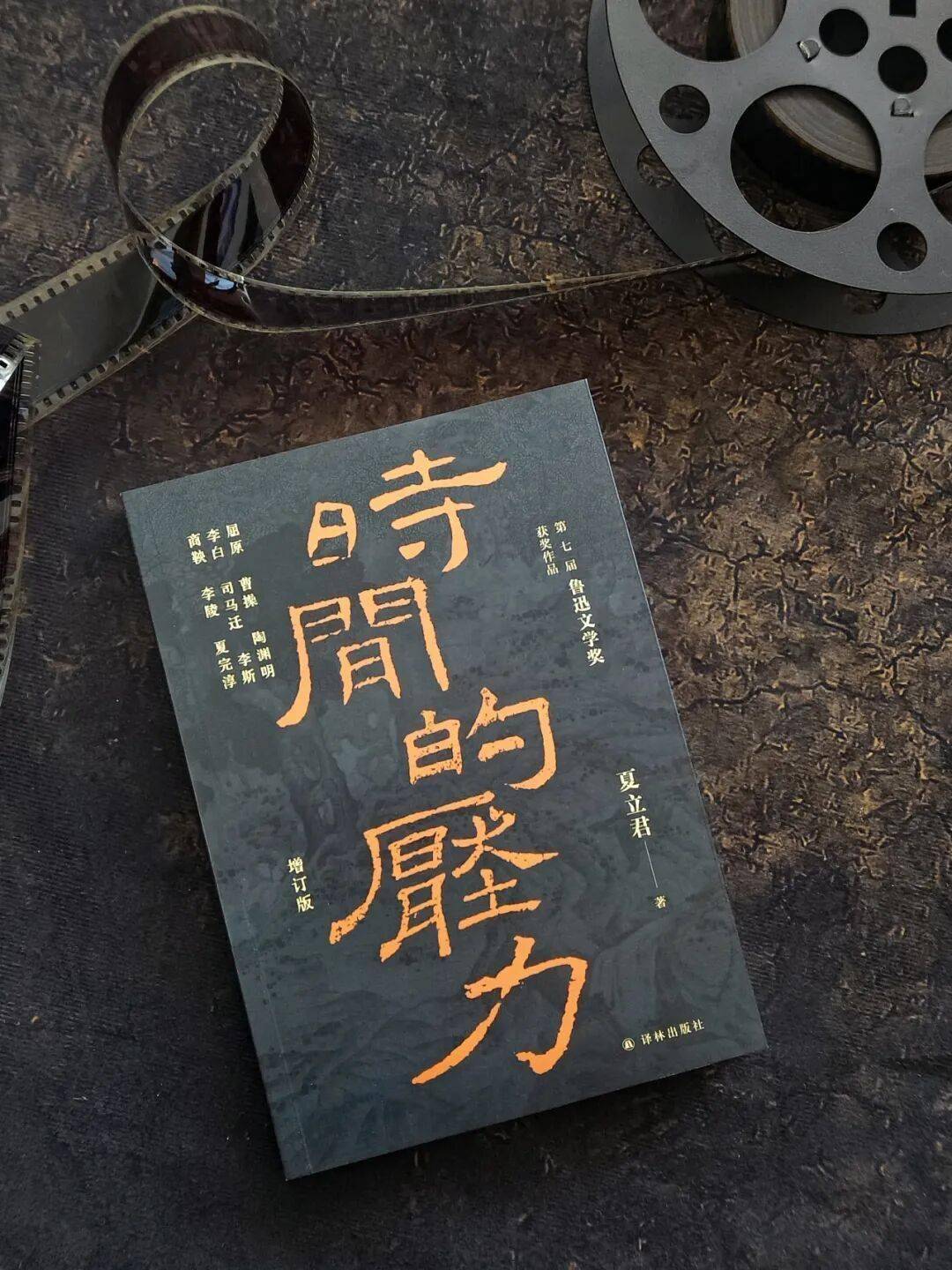

《时间的压力(增订版)》在第七届鲁迅文学奖获奖作品《时间的压力》基础上增订而来,是一部充满思想深度与人文情怀的文化散文。

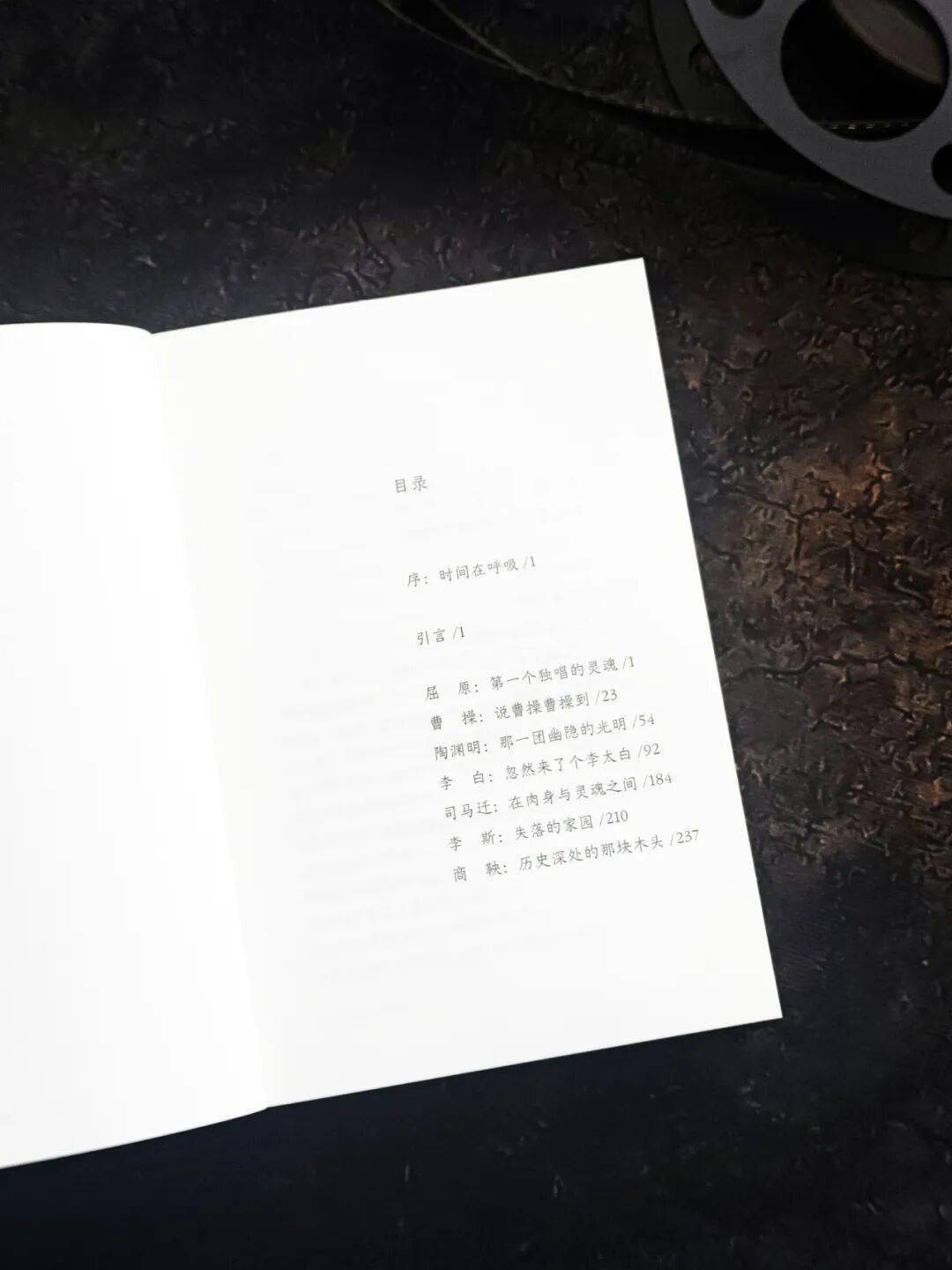

屈原的忠贞与郁愤、曹操的权谋与苍茫、陶渊明的焦灼与澄明、李白的天才与天真、司马迁的孤独与坚韧、李斯的功利与迷失……语文书里出现的那些古人,在这本书里得到了最深刻的呈现。

《时间的压力》(增订版)

译林出版社,2025年8月

李白与月亮

#

部编版语文课本从小学到高中,共选李白诗歌近20首,诗仙不愧是诗仙。

而一年级的语文课本中,就有《古朗月行》(节选)和《静夜思》。刚好,都和月亮有关。

“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”

满月

在《时间的压力(增订版)》里,夏立君也引用了这首诗,并且将其与李白的出生和迁徙联系起来:

李白出生之时(701 年),盛唐即将来临。李白出生地为中亚碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。李白家族于隋末自陇西成纪“窜”居中亚。不避艰难到如此遥远之地谋生存,必有不一般原因。

李白五岁时,父亲李客率领这个在西域度过约百年的家族,又“逃归”大唐蜀地。这真是一个不可思议的家族。家族百年之间两次长征,每次征程耗时都需一年乃至数年。启程时五岁的李白,到蜀地后该已六七岁了。在牛车马背上,在举步皆为异域、异族的天地间,颠簸万里、数百个日夜,这样的长旅对孩童李白意味着什么?

这轮月,该是碎叶城之月吧。这个谜一般的不惧万里漂泊的家族,无意中用足够遥远的距离,足够长的时间,让一个天才儿童养成了一颗漂泊万里的灵魂。漂泊一生的李白,成年后的所有旅行,论距离却没有一次超过儿时的长征。

《古朗月行》中的“月”,一下具象起来。写这首诗时的李白,心里想的,是儿时的自己。那时的他,正和现在学习这首诗的后来者差不多的年纪。

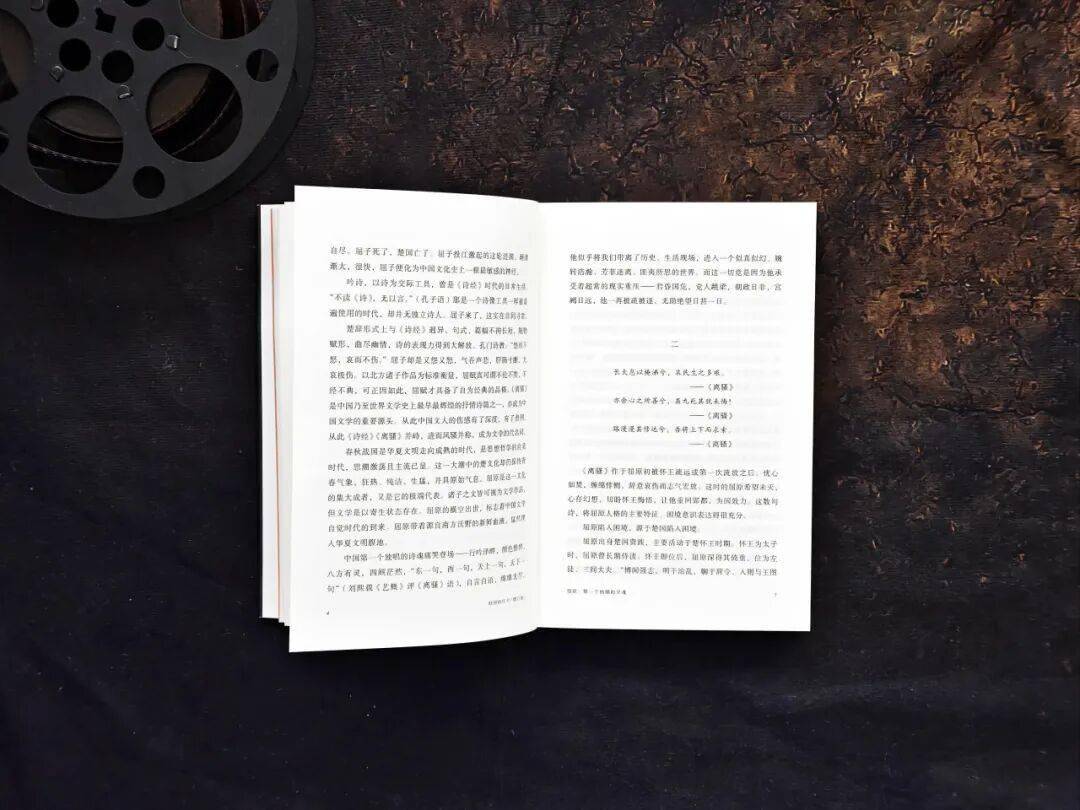

《时间的压力》(增订版)实拍

《静夜思》可能是所有中国人都会背诵的一首诗。在这首诗里,“李白的月亮出来了”:

中国孩子背诵的第一首诗,大多是《静夜思》。古诗里找不出比这更单纯明朗、更大众化的诗了。不仅是故乡,不仅是乡愁。它触动人类的诗意栖居幻想,还有更幽微的情思。那是单纯透明的深邃。

不论是孩子,是青年,还是白发老者,都会在这首诗里变得柔软深情。李白的月亮令你抬头,亦令你低头。写这首诗时的李白,似乎可以是孩提的李白,又可以是白发老者的李白。

在夏立君的文字里,我们不仅懂了李白,也懂了自己,更懂了千百年来中国人的诗意。

《长安三万里》剧照

屈原与《离骚》

#

和李白不同,屈原在语文课本中出现得很晚,《离骚》直到高中才有一篇选读。

“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。名余曰正则兮,字余曰灵均。”

这固然和《离骚》的难度有关——注释比正文还多,或许也和屈原的经历和心境有关——不到一定年纪,没有一定阅历,很难理解屈原的痛苦与挣扎。

《屈原》动画剧照

夏立君在《时间的压力(增订版)》中,给屈原的定位是“第一个独唱的灵魂”。千年前的独唱者,他的孤独可想而知。

屈原带着植物气息,带着湿地沼泽气息,从另一个方向来了。那牵挂与哀愁,温热与伤感,具有多么醒目的强度啊。

屈子来了。他之来,不是为了加入已有的合唱,而是开始了独唱,开始了水汽淋漓、芳香扑鼻、凄美绝艳的独唱。似乎没有任何征兆,任何铺垫,中国第一位独立诗人横空出世,大放悲声,哽咽难抑,草木为之生情,风云为之变色,神灵为之驱遣。

《离骚》《天问》《哀郢》《怀沙》……一章章吟完,投江自尽。屈子死了,楚国亡了。屈子投江激起的这轮涟漪,渐漾渐大,很快,屈子便化为中国文化史上一根最敏感的神经。

《屈原》动画剧照

屈原不再是屈原,他更是中国第一位独立诗人,是中国文化史上一根最敏感的神经。

司马迁与《史记》

#

《史记》可能是部编本语文课本的古文“文库”,从小学到高中,《廉颇蔺相如列传》《陈涉世家》《屈原列传》……司马迁为当代读者贡献了无数精彩的历史画面。

但司马迁的苦,只有司马迁自己知道。

课本上对司马迁的生平有基础的介绍,但这段介绍无法完全概括司马迁的心路历程。

以司马迁为叙事主角之一的《英雄之路》剧照

司马迁的苦,是宫刑,是受辱而不能死,更是“在肉身与灵魂”之间的艰难抉择:

“是以肠一日而九回……”(司马迁《报任安书》)是何缘故使司马迁陷入肝肠寸断、痛不欲生之境地?是耻辱,是撕裂躯体、深入灵魂的耻辱。以受宫刑为标志,司马迁的人生判然分为两截。司马迁亦被抛弃了,且是更彻底地抛弃——他成了“非人”。一把耻辱之锯,拉扯着他的肉身和灵魂。他晃荡着残躯,带着一个难以安抚的巨大创伤,激愤又冷酷地登场。

夏立君以“锯”为比喻,呈现了司马迁的分裂与耻辱。

最让司马迁痛苦的,或许不是身体受辱,而是以宫刑为分界点的,人生和理想的转折。好在,司马迁是司马迁,他孤独地站在历史里,完成了《史记》的写作:

《英雄之路》纪录片剧照

在与刘彻的短兵相接中,司马迁看见刘彻并不高大,他看见了刘彻脸上的毛孔和眼中的血丝。匍匐的他站了起来,站立成大丈夫,站立成一心可对八荒的大丈夫。对司马迁来说,现世已成“荒原”。现在,《史记》成为他生命中第一位的事物,它不应是一件献给皇帝的礼物。

司马迁把自己活埋在那个张牙舞爪的盛世,《史记》就是他的坟,他的墓志铭。司马迁以超常心力,突入历史的纵深地带,亦突入人性的纵深地带。

《时间的压力》(增订版)实拍

除了李白、屈原、司马迁,夏立君还以时间与人性的双重视角,以考据之功力,以冷峻与激情,剖析了曹操、陶渊明、夏完淳、商鞅、李斯、李陵等中国历史上最具文化影响力的十余位人物的精神世界,在历史与现实的交织中探寻人性的复杂与永恒。

阅读这些历史人物,能收获的,远远不只语文考试成绩的提升。更重要的,是以史为鉴。

毕竟,你看过的月亮,古人也看过,你经历过的痛苦,古人也经历过。

所以,他们选择或许能为你提供借鉴。五千年历史变幻,古人经历了太多选择,获得了太多智慧,而这些智慧,正是值得当代人学习之处。时间既是压力,更是动力。

新书上市