彭定安:白山黑水铸风骨 文脉薪火照杏坛

弘扬教育家精神

-编者按-

教育家的身影,是穿透时代的精神灯塔;三尺讲台的故事,是滋养心灵的永恒诗篇。我们怀着敬意叩响历史之门,寻访老教育家的生命印记。这些泛黄教案里凝结的智慧和白发皱纹中镌刻的坚守,不仅是个人奋斗的注脚,更构筑起东北大学育人兴邦的精神谱系。他们以不同姿态共同诠释着:对育人使命的虔诚,对真理追求的炽热,对后辈成长的托举。

这些故事不是尘封的档案,而是流动的星河。当我们凝视这些教育长河中闪耀的星辰,看见的不仅是过往的荣光,更能照见肩上的担当和未来的希望。愿教育家精神系列报道成为薪火相传的驿站,让这种精神血脉在新时代焕发夺目光彩。

平生不羡黄金屋,灯下窗前常知足。

购得清河一卷书,古人与我话衷曲。

——唐弢赠彭定安

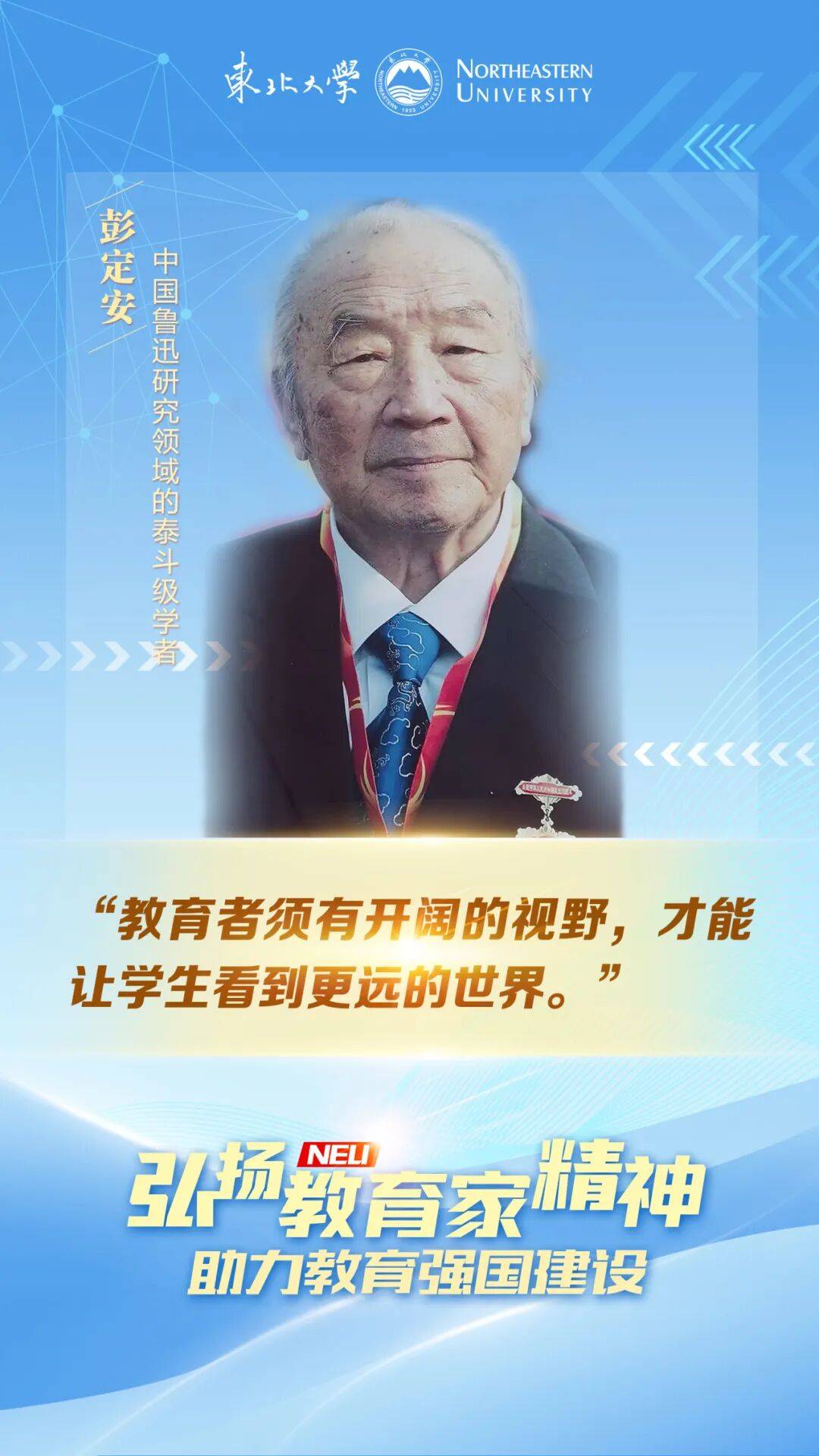

作为中国鲁迅研究领域的泰斗级学者、教育改革的开拓者,彭定安,这位出生于鄱阳湖畔的赣籍学者,用六十余载光阴在白山黑水间构筑起一座连接传统与现代的文化灯塔。从第一篇全面报道雷锋事迹并总结“雷锋精神”的《永生的战士》到《鲁迅学导论》,彭老用毕生心血诠释了教育家精神的深刻内涵——以学术为根基,以文化为血脉,以育人为使命,以家国为情怀。他的存在,是教育界的一面旗帜,更是时代精神的生动注脚。

01

鄱阳年少,战火纷飞间顿悟“文化的不屈”

在鄱阳湖的晨雾中,1929年的初春,一个注定要在中国文化星空留下璀璨轨迹的生命诞生。幼时的彭定安在鄱阳县望族宅邸的雕花木窗前,常常凝视着父亲收藏的《四库全书》楠木书匣,那些泛着沉香的典籍,如同未解的天书,在他心中埋下求知的火种。

1937年父亲病逝黄梅县长任上,这个转折在少年彭定安的生命中刻下双重印记,既目睹了“家道中落”的世态炎凉,又在战火纷飞中亲历了《诗经》里“王事靡盬”的民生疾苦。他在自传体小说《离离原上草》中写道“当敌机的轰鸣掠过书塾的屋檐时,先生仍执着地讲解《过秦论》,那一刻,我忽然懂得什么是文化的不屈。”

1946年就读于鄱阳中学期间,彭定安在图书馆偶得鲁迅《野草》初版本,那些“地火在地下运行”的文字,与他胸中郁积的家国忧思产生强烈共鸣。“一二·九运动”主要领导者之一,其堂兄彭涛寄自延安的信件,更让他看到知识分子的另一种存在方式——“用思想的火把照亮民族的暗夜”。

王充闾与彭定安合影

02

报道雷锋,他首提“平凡中的伟大”

1950年早春,21岁的彭定安带着北京新闻学校的毕业证书,踏上了北去的列车。在《东北日报》编辑部,他亲历了新中国文化建设的澎湃浪潮,这段经历让他深刻认识到,文化传播的终极目标是唤醒民众的思想自觉。彼时的文艺编辑工作,被他视为“在时代的宣纸上挥毫”,从整理赵树理的来稿,到编发周立波的《暴风骤雨》节选,他始终秉持“文艺当为时代立心”的信念。

1963年寒冬,当彭定安在抚顺雷锋生前连队采访时,战士王佩琴捧出雷锋的“节约箱”,里面除了补丁摞补丁的袜子,还有《毛泽东选集》和《钢铁是怎样炼成的》。这个细节让他彻夜难眠,在《永生的战士》中写下“雷锋精神是平凡中的伟大,就像黑土地上的红高粱,越是质朴越显崇高。”该文经毛泽东题词推广后,成为新中国道德教育的经典文本,其“化崇高为日常”的书写范式,开创了英模报道的新境界。彭定安在采访中强调“雷锋精神是平凡中的伟大,教育的目的正是要让这种伟大渗透进每个人的生活。”

在内蒙古敖汉旗插队十年的寒夜里,彭定安借着手电筒的微光研读《鲁迅全集》。他在笔记中记下“当暴风雪拍打茅屋的窗棂时,鲁迅笔下‘两株枣树’的意象忽然鲜活——孤独恰是思想者的勋章。”这段经历催生了《鲁迅杂文学概论》的雏形,也让他领悟到教育者的根本使命“不是传授现成的答案,而是培养追问的勇气。”

60年前,《永生的战士》在《辽宁日报》发表,署名为“波阳”的彭定安

03

开东大文脉先河,“做能听懂机器轰鸣声的人文学者”

1993年深秋,东北大学主楼前的银杏树下,64岁的彭定安接过文法学院的建院蓝图。面对“工科院校办文科”的质疑,他在首次教职工大会上说“我们要培养的不是书斋里的学究,而是能听懂机器轰鸣声的人文学者。”他首创的“三三制”课程体系(三分之一经典研读、三分之一田野调查、三分之一国际比较),至今仍是东大文科教育的基石。

在比较文学课堂上,彭定安曾以独特的方式讲解《神曲》:他让学生们带着沈阳铁西区的工厂地图走进但丁的“地狱篇”,寻找工业文明的精神隐喻。学生张未民回忆“彭院长教会我们,学术研究要像CT扫描,既能穿透现象的表层,又能构建立体的认知图谱。”

1995年与德国洪堡大学的文化对话中,面对“中国文化是否具有现代性”的诘问,彭定安指着窗外浑河两岸的工业遗迹说“从青铜器的饕餮纹到鞍钢的钢花,中华文明始终在进行着创造性的现代转换。就像这浑河水,看似平静,底下涌动着五千年的文化潜流。”

他在一次课堂上讲课之前,先讲授了杜甫的《春日江村》,首先提出诗中的联句“乾坤万里眼,时序百年心”,指出青年学生要树立“百年人生观”,远眺深思,寄情家国,献身人民。文法学院首届毕业生李泽清,对彭定安说:“您的‘百年人生观’的教导,影响了我的一生!”

彭定安学术活动四十周年表彰研讨会会场(1998)

04

谈鲁迅学研究,他与鲁迅“共同着爱憎”

1954年,他在《辽宁日报》发表《对怎样学习鲁迅作品的几点体会》,首次提出与鲁迅“共同着爱憎”的研究理念。这一观点打破了当时鲁迅研究的僵化范式,强调研究者需以情感共鸣进入鲁迅的精神世界。

1980年《鲁迅评传》的出版,犹如在学界投下一枚深水炸弹。彭定安创造性地将精神分析学引入鲁迅研究,更是以传记学、接受美学和比较文学的多维视角,重构了鲁迅作为思想家、革命家、文学家的立体形象。通过解读《弟兄》中“沛君梦见靖甫死去”的细节,揭示出鲁迅潜意识中“启蒙者孤独”的心理图式。他的《突破与超越——论鲁迅和他的同时代人》问世,季羡林曾致信称赞“研究鲁迅者多矣,这样研究似不多见”。

彭定安的学术贡献不仅在于创新,更在于体系构建。1981年,他率先提出创立“鲁迅学”的倡议,并撰写了首部学科奠基之作《鲁迅学导论》。他将鲁迅研究从单一的文学批评拓展至文化学、社会学、心理学等领域,形成了“文化的鲁迅世界”这一独特诠释框架。正如他所说“鲁迅不仅是文学符号,更是民族精神的坐标。”

在东北大学“鲁迅与当代青年”的讲座上,彭定安展示过一份特殊的教案,左边是《狂人日记》手稿影印件,右边是学生创作的网络小说《代码觉醒》。他引导学子思考“当‘吃人’变成‘算法统治’,鲁迅的批判精神如何获得新的载体?”这种“古典今读”的教学法,让鲁迅研究焕发出时代生命力。

2001年,72岁的彭定安在东京大学演讲时,用“文化拓扑学”重新诠释《阿Q正传》。他将阿Q的精神胜利法比作“莫比乌斯环”,论证其如何成为民族文化心理的拓扑结构。这种跨学科的研究范式,直接影响了后来“文学地理学”的兴起。

05

为往圣继绝学,“以文载道,以学立人”

教育家精神的本质在于“立人”。彭定安的教育理念,始终以“文化育人”为核心。他深知,教育不仅是知识的传递,更是人格的塑造与精神的觉醒。受命创办东北大学文法学院时,面对当时文科教育相对薄弱的现状,他提出“以文载道,以学立人”的办学理念,强调文科教育应兼具人文关怀与社会责任。他亲自设计课程体系,引入跨学科研究方法,将鲁迅研究、比较文学、美学等学科融入教学实践,培养了一批兼具学术深度与社会洞察力的青年学者。

此外,他尤为注重“学术与现实的对话”。他带领学生深入工厂、农村调研,将社会学理论与基层实践结合,撰写《文化选择学》等著作。他强调“学问若不能回应社会问题,便是无根之木。”这种“知行合一”的教育理念,培养了一大批扎根中国大地的学者。

彭定安常说“教育者须有开阔的视野,才能让学生看到更远的世界”。他推动东北大学文法学院与美国、德国、日本等多国高校建立学术交流机制,邀请国际学者讲学,为中国比较文学研究打开国际视野。他的学生回忆“彭院长不仅教我们如何治学,更教会我们如何在全球化语境中坚守文化主体性。”

2018年,89岁的彭定安将毕生藏书捐赠东北大学。在捐赠仪式上,他引用张载的话“为往圣继绝学,不是重复经典,而是让传统活在当代的呼吸中。”如今,这些带着批注的典籍,成为文法学院“沉浸式阅读课”的重要教具。

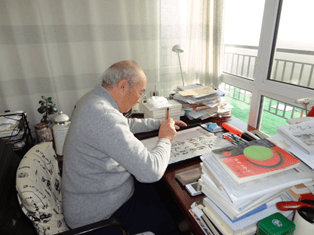

2021年《彭定安文集》出版时,编辑发现所有手稿的修改处都标注着精确到分钟的修改时间。最晚的记录是某日凌晨3:17的批注“此处宜用《周易》‘观乎人文,以化成天下’作解。”这种治学精神,被学生们称为“学术界的兵马俑”——沉默却震撼。

06

“教育家不是煊赫的头衔,而是流动的精神江河”

在东北大学的“教育家精神”研讨会上,青年师生们讨论着彭定安的教育理念“他提出的‘文化心理后院’概念,启示我们在AI时代更要守护人文教育的根基”“‘学术与现实的对话’理念,指导我们开发了‘工业遗址里的语文课’”“‘全球视野下的文化主体性’思想,正是应对文化冲突的良方”……

文法学院走廊的名士墙上,彭定安的简介只有短短三行:“教师/读书人/思考者”。但这恰恰印证了他的教育哲学——真正的教育家,不是煊赫的头衔,而是流动的精神江河。

习字(1996,省干休所)

07

九旬高龄,他呼吁“教育者要敢于直面时代的困惑”

教育家精神饱含着对家国命运的深切关怀。彭老的学术与教育实践,始终与国家发展同向同行。离休后,他仍以九旬高龄担任辽宁省文史研究馆馆员、社科联顾问,为地方文化建设建言献策。22卷的《彭定安文集》收录了他60余年的研究成果。这部巨著被学界誉为“社会科学研究的丰碑”,其中既有对鲁迅精神的深度剖析,也有对全球化背景下中国文化出路的思考。他在《文化社会学》中写道“文化自信不是固步自封,而是在与世界对话中确立自身价值。”

晚年的彭定安多次呼吁“教育者要敢于直面时代的困惑”。他在东北大学的课堂上,以“鲁迅与当代青年的精神成长”为主题,多次勉励学生“以独立之思想,担时代之责任”。

住宅园中“草亭”小坐

08

鲐背之年谈幸福,他说“思想的火种已化作满天星斗”

2024年深秋,95岁的彭定安于鲐背之年再推力作,四十余万言的皇皇巨著让我们再得以窥见其“见素抱朴,虚极静笃”的风范一隅。在《走向老子哲学世界》的扉页上他题写“教育者的幸福,在于思想的火种已化作满天星斗”。此刻,浑河的波光里倒映着东北大学文法学院的通明灯火,那些伏案研读的身影,正是对教育家精神最生动的诠释。

在这片曾经回荡着《永生的战士》朗诵声的黑土地上,彭定安用毕生心血浇筑的教育丰碑,已然成为照亮文化传承之路的永恒灯塔,正如他在九十大寿时写下的诗句“莫道桑榆霞光晚,且看薪火传新篇”。

彭定安的教学与科研生涯,是教育家精神的完美诠释。他以学术为炬,照亮文化传承之路;以教育为舟,载渡代代青年;以家国为念,回应时代叩问。他的名字,已与鲁迅研究、雷锋精神、文科教育创新紧紧相连,成为中国现代教育史上一座不朽的丰碑。

正如他在《文集》序言中所写“教育者的使命,是将精神的火种传递给未来”。普罗米修斯式的播火者、照亮星空的守夜人,正是教育家彭定安的精神写照。

客厅留影

人物档案

彭定安,1929年1月生于江西鄱阳,著名学者、作家。1949年参军,任解放军第二野战军四兵团文工团宣传员,1950年毕业于北京新闻学校,毕业后先后在《东北日报》《辽宁日报》担任文艺编辑。曾担任辽宁社会科学院副院长、东北大学文法学院院长、辽宁省作家协会副主席、中国鲁迅学会第三届副会长、辽宁省委、省政府决策咨询委员等职务,现为辽宁省文史研究馆馆员及辽宁省社联、文联和作协顾问,东北大学文法学院名誉院长。

彭定安研究领域广泛,在现代文学、鲁迅学、文化社会学等方面均有深厚造诣,其中对鲁迅的研究成果尤为突出,他构建独特诠释框架,推动“鲁迅学”成为独立研究领域并获学界普遍认同。其著作涵盖学术、散文、小说等多个领域,包括《鲁迅评传》《鲁迅学导论》《创作心理学》《秋日的私语》《离离原上草》等。研究成果多次获省级重要奖项,《鲁迅评传》《创作心理学》分别于1983年、1992年获辽宁社会科学一等奖,《描绘金河的艺术世界》获1991年辽宁省优秀文学评论一等奖。彭定安以丰硕的学术与创作成果,为辽宁乃至全国的文化学术事业发展作出了重要贡献。

文字 | 蔡晓淇

设计 | 周洛琦

编辑 | 毕淳越

责编 | 白一含 蔡晓淇