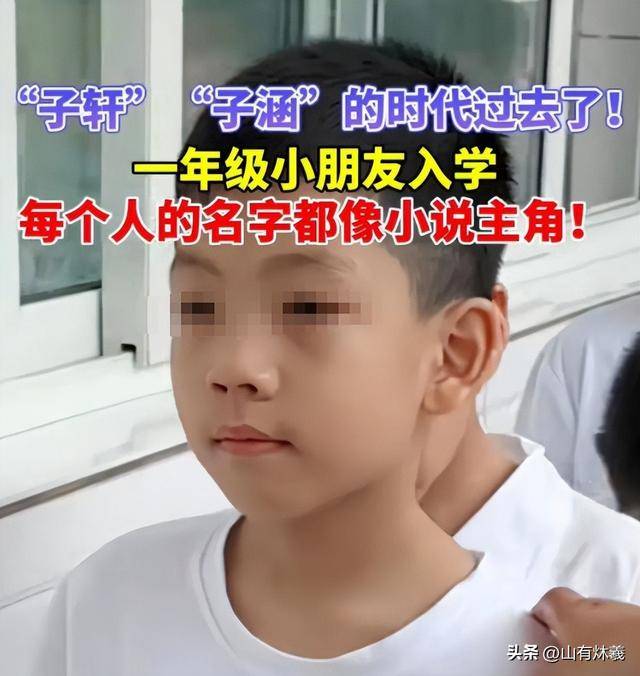

子涵梓萱时代已经过去,小学新生名字惊艳众人,网友:家长用心了

前言

还记得那个"子涵梓萱"满天飞的年代吗?一个班里三个子涵,老师只能靠座位区分"前排子涵""后排子涵"。

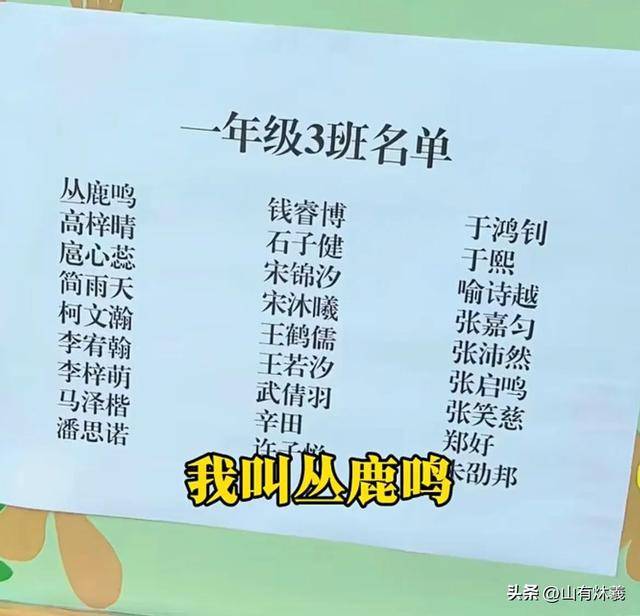

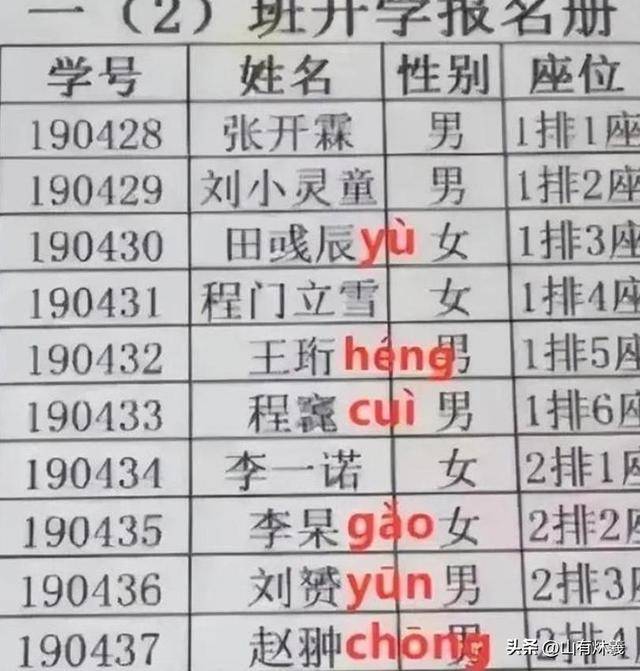

时过境迁,山东某小学新生名单刷屏网络,扶苏、知潼、鹿鸣这些古风名字集体亮相,仿佛《诗经》活了过来。

从批量生产到诗意栖息,家长的焦虑换了马甲?古典回归背后,藏着什么时代密码?

编辑:倏禹

当"诗经"走进小学课堂

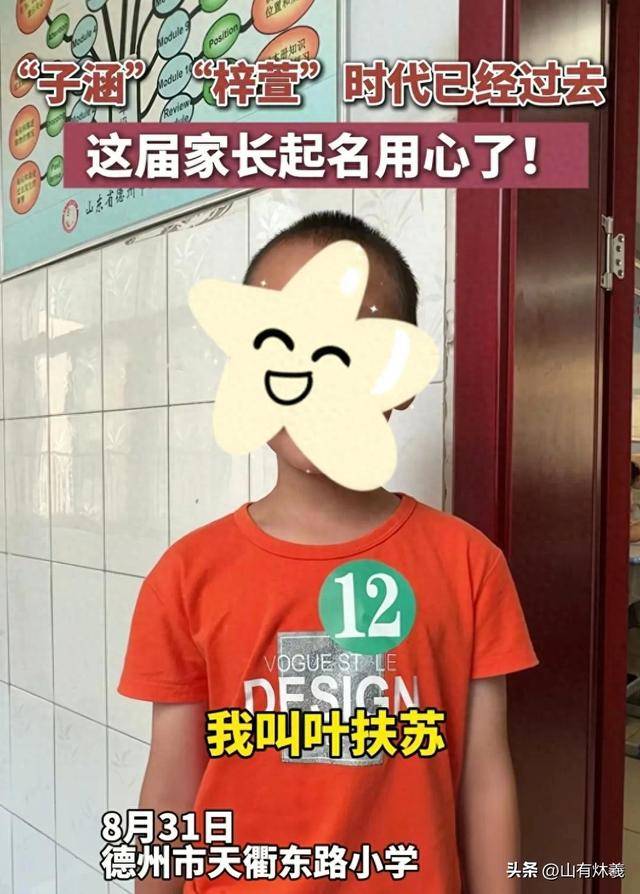

走在德州天衢东路小学门口,听老师点名就像在听诗朗诵。

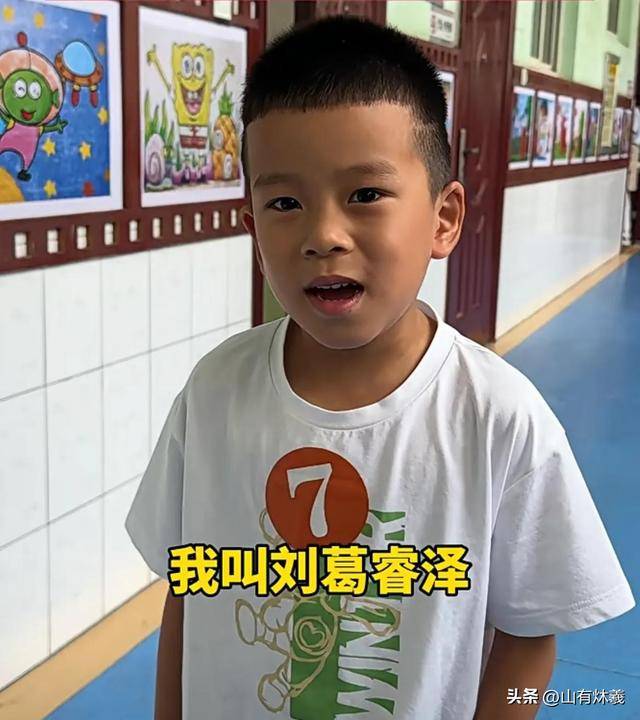

"扶苏到了吗?""知潼在哪里?""邕熙举个手。"每个名字念出来,都带着一股古典韵味,让人恍惚间以为走进了历史剧片场。

这可不是个例。教务处老师无奈地笑着说,今年这类有文化感的名字占比超过30%,比五年前翻了一番还多。那时候"子涵""梓萱"这些同音名占比近20%,有的班级甚至出现三个子涵同名的尴尬局面。变化有多明显?看看成都的情况就知道了。

某小学2024年新生中,清墨、云舟等诗意名字的出现频次,较2020年增长了将近两倍。班主任开玩笑说,现在点名册就像一本古诗词选集,"纫秋""星遥"这些名字占比达到15%。

数据更能说明问题。某育儿平台对1.2万个样本的调研显示,82%的家长在给二胎起名时会刻意避开近5年的热门名字,其中65%会参考传统文化典籍。

《诗经》《楚辞》这些曾经在书架上吃灰的经典,如今成了家长的起名宝典。扶苏的家长说,这个名字出自《诗经》,寓意草木繁盛,还特意跟孩子解释过典故由来。

有意思的是,近半数学生能清楚说出自己名字的文化出处。"龄予"取自"高德劭予人玫瑰"之意,"藏年"寓意珍藏美好年华。

从"大众款"到"定制版",这届家长显然用心良苦。

从"狗蛋"到"扶苏",一场千年轮回

起名这件事,像一面镜子,照出每个时代的集体心理。

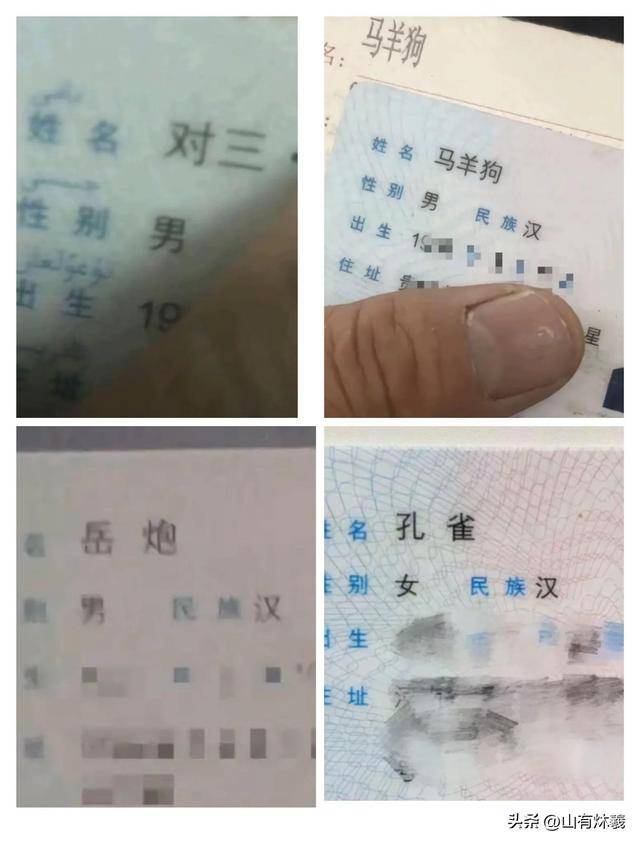

往前推几十年,"贱名好养活"是那个年代的生存智慧。狗蛋、二丫、铁头这些名字随处可见,父母的逻辑很简单——孩子能活下来比什么都重要。那时候哪有闲心琢磨平仄对仗,活着就是最大的诗意。

到了建国初期,起名又换了一套逻辑。建国、建军、卫东,男性名字里80%都带着时代烙印。女性名字也不例外,桂英、秀芳、淑娟,一个个都透着那个年代的朴实气息。

那一代人的名字里,装着他们对国家的朴素情感。把个人命运和国家命运绑在一起,看起来就足够光荣了。改革开放后,起名风格又是一变。"浩宇""欣怡"开始流行,家长们追求的是大气和美好寓意。

真正的转折点出现在互联网时代。"子涵""梓萱"这些名字像病毒一样传播,背后反映的是信息爆炸带来的选择焦虑。大家都想给孩子起个好名字,结果却不约而同地选择了同样的"好名字"。

社会心理学研究发现,这种同质化现象本质上是对不确定性的集体回应。当选择太多时,人们往往会寻找最"安全"的选项。

如今的古典名字热潮,又是另一番景象。中国人民大学社会学院研究表明,这种变化反映了文化自信的回归和教育投资理念的升级。

从"好养活"到"有文化",我们走过了漫长的心路历程。这不只是起名风格的变化,更是一场无声的社会学实验。

每个时代的名字,都是那个时代价值追求的缩影。从生存需求到政治认同,再到个性表达和文化传承,起名背后的逻辑链条清晰可见。

理想很丰满,现实很骨感

古典名字热潮背后,新的问题也在悄然滋生。

最直接的就是老师的困扰。幼儿园老师反映,现在点名前得先查字典,有些生僻字连搜狗输入法都要翻三页才能找到。一位教师无奈地说,原本写全班学生名字就挺费时间,现在任务量直接翻倍。

更尴尬的是,有些家长为了显得有格调,硬是把名字往拗口里整。"知潼"听着挺文艺,叫快了像"直通";"鹿鸣"取自《诗经》"呦呦鹿鸣",可搁东北话里听着像"路明",反倒成了导航提示音。

在一个育儿论坛上,有人晒出"甯祤辰"这个名字,底下一堆人吹捧"有文化"。可这三个字连老师都不认识,每次交名单都得在孩子名字上面标注拼音。起名的"内卷"已经到了魔怔的地步。

有位妈妈为了给娃取名,硬是把《楚辞》《诗经》啃了三遍,最后定下"邕熙"二字。还有家长花8000块请"大师"算卦,买个"五行缺金"的名字,就为了娃将来能考清北。

这种内卷直接催生了新的"取名鄙视链":带生僻字的看不起用常见字的,有典故的看不起直白的,三个字的看不起两个字的。

问题还不止于此。一些家长对古典名字只知其一不知其二。就拿"扶苏"来说,确实是秦始皇长子的名字,但这位公子的最终下场并不美好。虽然名字在现代听起来诗意满满,但这寓意真的是为了孩子好吗?

从国际经验看,这种文化符号的回归并非中国独有。美国2024年新生儿命名趋势显示复古名字回潮,日本传统和风名字使用率上升30%,韩国年轻家长69%选择韩文传统名字而非英文名。

全球文化认同危机背景下,传统命名文化复兴成了普遍现象。但如何在文化传承与实用性之间找到平衡,考验的是家长的理性判断。

回到原点,教育的本质是什么

说到底,起名焦虑反映的是家长对孩子未来的美好投射。

从"好养活"的朴素愿望,到"诗意栖息"的美学追求,这种变化体现了人类精神文明的进步。当基本生存需求得到满足后,人们自然会追求更高层次的文化表达。

但是,我们也要清醒地认识到一个事实:名字终究只是个代号。

一个名字虽然承载着家长对孩子的期待,但它并不能决定孩子的一生。决定人生高度的,从来不是名字的复杂度,也不是背后的文化底蕴,而是孩子的品格、能力和底气。

与其在取名上费尽心思,家长不如多花时间陪孩子读书。毕竟,用人单位看的是简历,朋友交往看的是人品,都不是名字的笔画数。

更重要的是,孩子要有撑得起这个名字内涵的文化水平。如果一个叫"扶苏"的孩子连《诗经》都没读过,那这个古典名字反而成了负担。

理想的起名状态应该是什么样的?好听好记,不闹笑话,避开特别土气或容易出现谐音的字眼就够了。这样孩子们才能以昂首挺胸之姿,从容且自信地走过人生旅途。

中科院社会学所的研究显示,古典名字使用率提升对汉字传承确实有积极推动作用。但预计未来5年内,古典诗词名字将成为新的主流,"撞名"现象可能在新层次重现。

起名文化的理性回归期预计在2026年左右到来,那时实用性与文化性将达到最佳平衡。

家长们现在在取名上较劲,本质上还是内心太过焦虑。总想着给孩子一个好名字,就能在起跑线上抢占先机。但教育的真谛在于培养孩子正直善良的品格,而不是一个复杂难写的名字。

名字是父母给孩子的第一份礼物,但这份礼物的价值,终究要靠孩子自己去实现。

结语

从"子涵"到"扶苏",我们见证了文化自信的回归。起名的焦虑背后,是家长对传统文化的珍视和对孩子未来的期待。

可以预见,这股古典风还会持续一段时间。但最终,起名文化会回归理性,在传统与现代间找到最舒服的姿势。

你觉得给孩子起个古典名字,是文化自信的体现还是新一轮的内卷?留言聊聊你家孩子名字背后的故事。