内蒙古:“开学第一课”玩出沉浸感

新华社呼和浩特9月1日电(记者魏婧宇)9月1日,新学期开学第一天,内蒙古多地中小学的“开学第一课”解锁新形式,以沉浸式的体验活动将思政、科技和文化教育等融合。

9月1日,在北京一零一中呼和浩特分校,学生们走进校园。新华社发

在北京一零一中呼和浩特分校,学生们的“开学第一课”是在“科学的海洋”中“遨游”。

“55年前,我国第一颗人造地球卫星‘东方红一号’升空;1999年,第一艘神舟飞船起飞,到现在神舟二十号已经上天了……”神舟飞船首任总设计师戚发轫,向同学们讲述航天强国的故事。

“发展航天事业,建设科技强国,这个任务很光荣,也很艰巨,我90多岁了还在努力,你们年轻一代更要做好准备。”已至耄耋之年的戚发轫,对学生们发出殷殷嘱托。

“奋斗是青春最好的注脚,我们现在每多学一点,就是为未来多积攒一份力量。”初三12班学生郑檀雅说,“我们要将‘百尺竿头,更进一步’的校训融入日常行动,做怀感恩、惜当下、担使命的青年。”

巴彦淖尔市乌拉特前旗第一中学是神舟二十号航天员王杰的母校,在开学第一天,全校1600余名学生共同参加以“科技强国,未来有我”为主题的“开学第一课”。

“我们重温神舟二十号发射、航天员出舱活动的新闻报道,听老师讲王杰学长在校时刻苦求学的故事,感觉榜样并不遥远。”高一1班学生韩君泽说,“新学期一开始,就被注入满满的能量,激励我们向榜样看齐,以后去探索更广阔的星辰大海。”

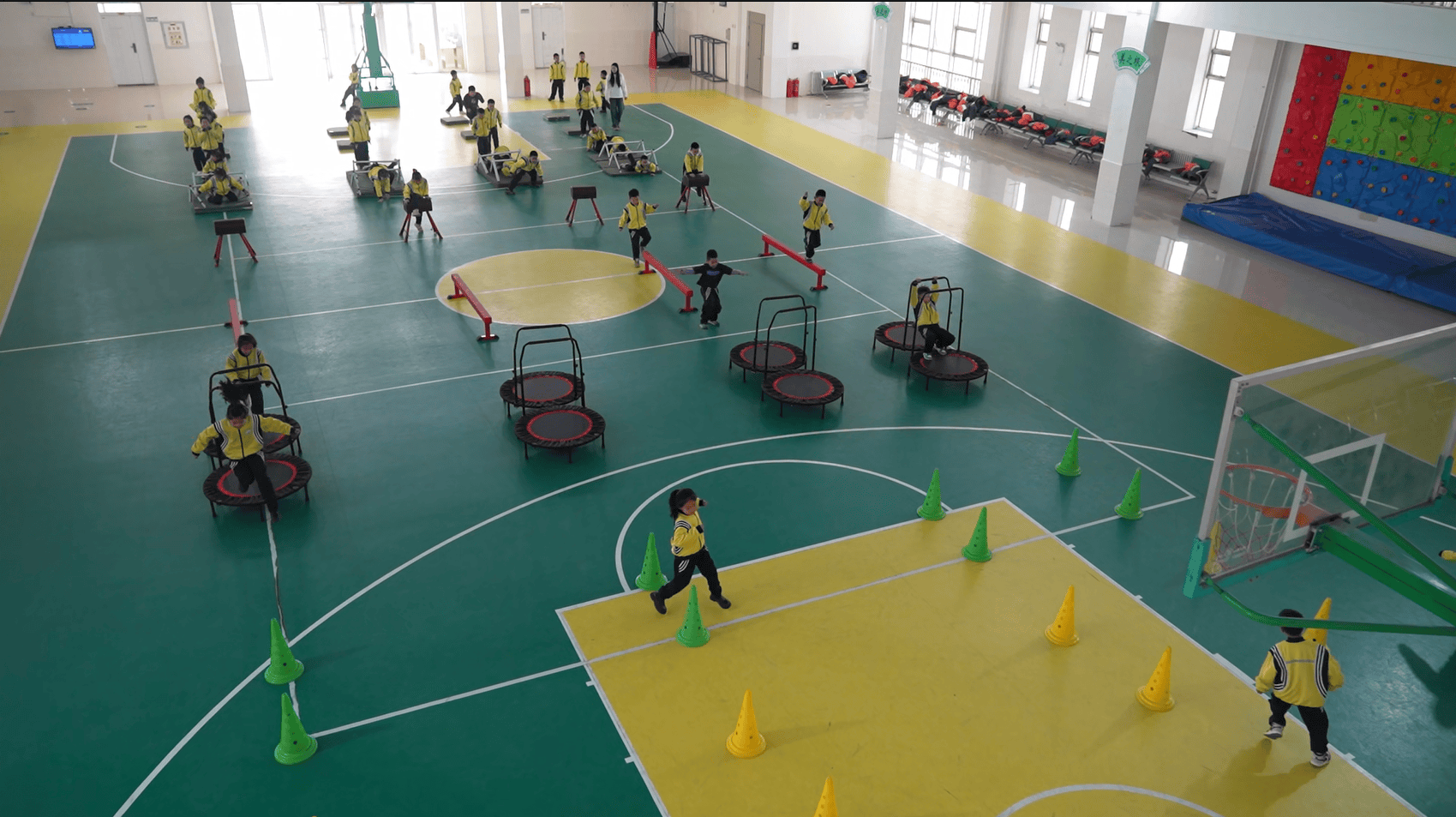

科尔沁右翼前旗第二小学的学生们正在进行通关游戏。新华社发

兴安盟科尔沁右翼前旗第二小学的体育馆变成通关游戏的赛场:学生们要“穿越封锁线”,匍匐爬过低矮的网绳;用筷子夹起代表“鸡毛信”的小球,从起点护送到终点;用沙包投掷水桶做成的“碉堡”;还要通过用平衡木做成的“铁索桥”。

科尔沁右翼前旗第二小学校长宗乃波说,开学的第一课不是坐在教室中,而是在体育馆里奔跑运动。

呼和浩特市新华小学车站校区的学生们在进行文博体验。新华社发

呼和浩特市新华小学车站校区的“开学第一课”,则是将呼和浩特博物院“搬进”校园。

呼和浩特博物院的专家以将军衙署的守边故事、昭君博物院的民族团结佳话为切入点,生动诠释北疆文化的深厚底蕴。听完专家们讲北疆文化故事,学生们手捧“藏宝图”来到操场另一侧的“文博体验区”,在这里依次体验瓦当拓印、甲骨文临摹、香囊制作等活动。

“原来博物馆不是冷冰冰的,北疆文化也不只是隔着玻璃柜看到的展品。”六年级1班学生高亦暄说,“文化也是可以摸、可以闻的,今天我发现身边就有许多承载着先人智慧的‘活教材’。”

“这不只是一场文博体验,更是一堂落地的思政课。在触摸文博过程中,孩子们了解大窑先民的智慧、昭君的包容精神等地方历史文化,在潜移默化中萌发爱家乡的情感。”新华小学车站校区执行校长曹彦敏说,本学期,学校也将以此为起点,持续深化“博校课程群”建设,以“思政+艺术+文博”的创新形式,让北疆文化“活”起来,让红色基因“融”进孩子们心里。