倾听#100位辞编女教师#的人生故事后,我做了一个决定

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨Jennifer 编丨Jenny

这些年来,在教育内卷和焦虑加剧的大环境下,教师群体,也不免卷入其中。“教师离职率登顶”“体制内教师转行做带货主播”等热搜,一度成为讨论的焦点。

前不久,一个名为,就引发了很多关注。帖子里,来自不同学龄段、不同学科的老师,分享自己辞去编制、在不同行业重启人生的心路历程。

他们中,有从小学语文老师转行成为博物馆的讲解员;有从深圳小学科学老师,到创业成为宠物乐园老板;也有辞掉编制后成为一名网红博主、文案策划师、刑辩律师,或是干脆去圆自己的留学梦……

令人意外的是,征集贴的发起人Nico,自己也是一位年轻的老师。

7年前,Nico从师范院校毕业后,顺利考上了教师编制,成为一名小学语文老师兼班主任。在职业倦怠的高峰,她一度犹豫想要离职放弃编制,因此发起了这样一个征集贴,想听听过来人的转行故事。

没想到,征集故事发出去后,她的小红书账号很快就吸引来了数万粉丝,很多在职教师或准备当老师的人,将这里当成了一个安全的树洞,吐槽、倾诉,或是寻求建议。

“世界那么大,我想去看看”,这句曾引爆互联网的辞职理由,可能是很多老师内心的渴望。可是,当Nico倾听了无数转行教师的分享后,虽然心潮澎湃,却没有选择离开讲台,也没有顺水推舟做一名全职博主。

相反,她开始重新审视这份职业,试图找回最初的教育理想和初心。

Nico在小红书上分享日常生活

如今她越发觉得,教师这份职业,其实是一门关乎“取舍”和“平衡”的艺术。见证孩子的成长,和孩子之间的互动,其实是一件特别幸福的事,也是这个世界上最能发挥创造性的工作。

关键是,能否坚守内心对教育价值的判断。

*本文以第一人称呈现,下文是Nico的讲述

当老师的第三、第四年,

是最难熬的

我是Nico,在浙江一所公立小学当了7年的语文老师,其中有5年时间是在做班主任。

虽然在师范院校里有过短暂实习,但是成为正式教师的头几个月,我还是会惊讶于,真实的工作内容和想象中的“教书育人”有很大差别。

比如,我所在的学校,一年级学生中午是统一在教室里用午餐,班主任要负责为孩子们分餐食、看管孩子吃饭,用完餐帮忙打扫教室。

打扫完需要安顿孩子们在教室午睡并看管午睡。我经常午餐只能匆匆扒拉几口,就要投入到细致的看管照顾工作。而在低段,这类照看工作在实际工作中占比很大。

让我感到挫败的,还有课堂。刚入学的一年级孩子注意力易分散,为了吸引孩子们的注意,我经常需要做一些夸张的表演。有时费劲心思,也没法吸引到所有孩子,这给初入讲台的我带来很深的挫败感。

此外,还需要兼任其他学科的教学。这几年里,我兼任过科学老师、劳技课老师、书法课老师,甚至还有体育课老师……经常开学第一周嗓子就废了。

不过,这些我都可以克服。

真正让我感到痛苦的,是一些无法避免的教学之外的工作。

比如,作为年轻老师,在担任语文老师、班主任的同时,还需要承担学校的宣传工作,担任学校活动时的现场摄影师、公众号小编等等。

学校老龄化严重,来自不同层级的活动与比赛,都默认分派给为数不多的年轻老师。虽然这些比赛对教师评职称有帮助,却不可避免会影响正常教学安排,让人难有更多时间精力花在教学研究和孩子身上。

这会让我有一种撕裂感,一方面觉得应该趁年轻多参赛多历练,积累成绩;一方面又觉得这类形式化功利性的比赛耗去我太多精力,让我偏离了初心、丧失了热情。

就这么拉扯到了第三、第四年,我感受了强烈的职业倦怠,有想要辞职的冲动。

我鼓起勇气和身边人交流辞职的想法。家人不支持,身边一些资深的老教师也开导我说,慢慢适应就好了。

得不到身边人的理解,我就去网上搜索相关的帖子,当时网上这类的帖子很少,出于好奇,我就自己发起了征集贴,分享自己的转行故事,聊一聊辞编的心路历程。

出乎意料地,一发布就受到了很多关注,后台也接到了不少辞编教师的投稿和私信,我也陆续整理其中一些故事,分享出来。如今两三年了,帖子的热度还在攀升。

看到这些不同的人生样本和精彩故事,我却意外获得了内心的平静。

我发现,自己正在遭遇的,不过是教师群体的共同困境。有很多离职老师都有谈到,不满于工作中的形式主义,教学本身成了副业。

“一天十几个小时的连轴转,无时不刻不在评比考核,无时不刻不被强制要求奉献和更完美,和理想中的教师职业完全背离......”

一位从小学老师转行博物馆讲解员的故事

不过,我也被一句提醒戳中,“在辞职前,一定要想清楚自己是职业倦怠,还是真的不适合这份工作。”

是的,正如硬币具有两面性,教师工作的两面性可能更加明显。扪心自问,我其实还是喜欢讲台,享受和孩子相处的。

我甚至觉得,没有什么比思考和琢磨“一堂课可以怎么上”,更能发挥一个人的创造性;也没有什么比见证一个孩子的点滴成长和进步,更有成就感。

我决定做出取舍,将更多时间和心思,花在我认为更有价值、更能激起职业幸福的事情上。

从职业倦怠,

到抓住微小的幸福感

教育体系如同一台复杂的机器,总有一些惯常的运行逻辑。

比如,生源更优质的班级,往往交由资深的老师带领;每学期的班级成绩虽不对外公布,但内部仍会进行统计排名。

为了所在班级取得更好的成绩,部分教师会选择“卷”的方式,例如布置更多作业、分析更多习题等等。

这不太符合我的教育观。比起卷,我更希望为孩子松绑和留白。

作为班主任,我会提前和数学、英语两门学科老师沟通,做好整体作业量的把控。布置作业时,课堂作业尽可能在课上解决;家庭作业,基本在校内完成,少占用放学后时间。

毕竟,对于三四年级小朋友来说,总有一些孩子写作业的速度比较慢,作业带回家效率会更低,影响孩子休息和亲子关系。

当学生基本可以在校内完成作业,若需寻求帮助,也能方便地找到老师。因此 幸福感大大提升,学习效率也变高了。

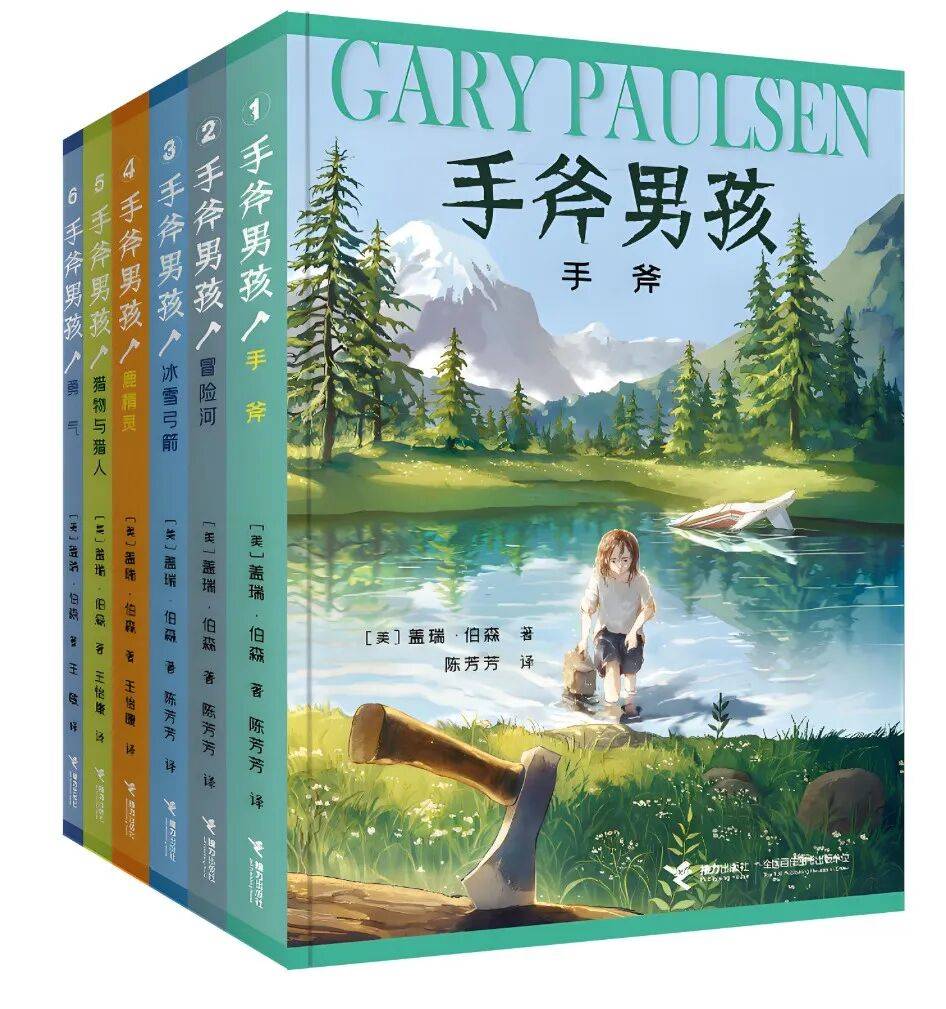

另一个我能抓住的微小的幸福是,在孩子的整本书阅读上下功夫,让孩子真正感受到语文的魅力,喜爱语文、享受阅读。

我会去看北大附小、清华附小、人大附小这些全国有名的小学,都在推荐什么样的阅读书单,从中筛选出更符合孩子心理年龄特征的书,并考虑哪些可以作为选读、哪些适合全班共读,哪些作为配合教材内容的拓展阅读。

三四年级的孩子,偏向于阅读一些故事性强、情节有趣、人物形象鲜明的书。在选书上我会刻意挑选这些书。

其实一直以来,教育部都有整本书阅读的倡议,但是在课时紧张布置更多的作业、压力繁重的情况下,能真正坚持下来的不多。就拿我所在的学校来说,很多班级的孩子,午自习、课后延时服务的大部分时间里都在写作业,根本无暇阅读。

孩子的校内阅读时间,要靠老师帮忙挤出来。

除了少布置作业,我还会空出一些课时拿来开“读书会”,玩抢答游戏,或是和孩子们讨论某一本书里“最喜欢的片段是什么”,“最喜欢的角色是哪个”,“在生活中是否有过主人公类似的感受?”激起孩子的阅读热情。

当然,孩子也可以表达自己不喜欢某本书,说出原因即可,好恶、感受是没有标准答案的。

就这样,我班上的孩子基本都能达到一年20本书的阅读量,平均每个月2本,从《希腊神话故事》《山海经》等神话故事,到《鲁滨逊漂流记》《海底两万多里》《手斧男孩》等冒险小说,再到《昆虫记》《上下五千年》等自然科普和历史读物,均有涉及。

每学期都会更新阅读书目

语文素养的积累,是一个缓慢的过程,随着孩子的阅读量和阅读兴趣的提升,我看到了一些变化。

三四年级的课本上,每个单元会有一个习作练习,写身边的人和事。现在孩子不仅在人物外貌、状态、神情方面,有更仔细的观察,描写也更形象生动了,还能写出自己的真情实感。

对于每个孩子的作文亮点,我会尽可能捕捉到,给予展示的机会,哪怕只是某一段文字、几个词语用得好。因为我相信,对于小学生来说,培养他们对写作的自信,比写作本身更重要。

现在,班上很多孩子已经将阅读内化为一种日常行为。

中午值日生打扫时间,孩子们会在走廊休息的间隙拿本书出来看;自习课上的纪律也特别好,不需要老师特别看管,绝大多数学生完成作业后都会自觉地阅读。

事实证明,孩子在少而精的作业量、尽可能快乐的学习状态下,潜力是巨大的。上个学年,我接手的一个基础一般的班级,平均成绩也冲到了年级前列。

这几年的教育实践,让我对一些看似非常简单的学习和成长规律,越发坚定。

教师是关乎“平衡”的艺术

有取舍,才有自由

放下辞职念头后,我开始重新审视这份工作,也想清楚了一件事,那就是,“有所取舍,才能自由”。

很多比赛和形式主义工作,虽然摆脱不了,但我不会像以前那样花太多心思,必要情况下还会借助AI去完成。

省下的时间和精力,就在上好一堂课、整理一份书单、批好一篇作文、甚至是处理好一件学生矛盾等实实在在小事中,滋养自己,拒绝内耗。

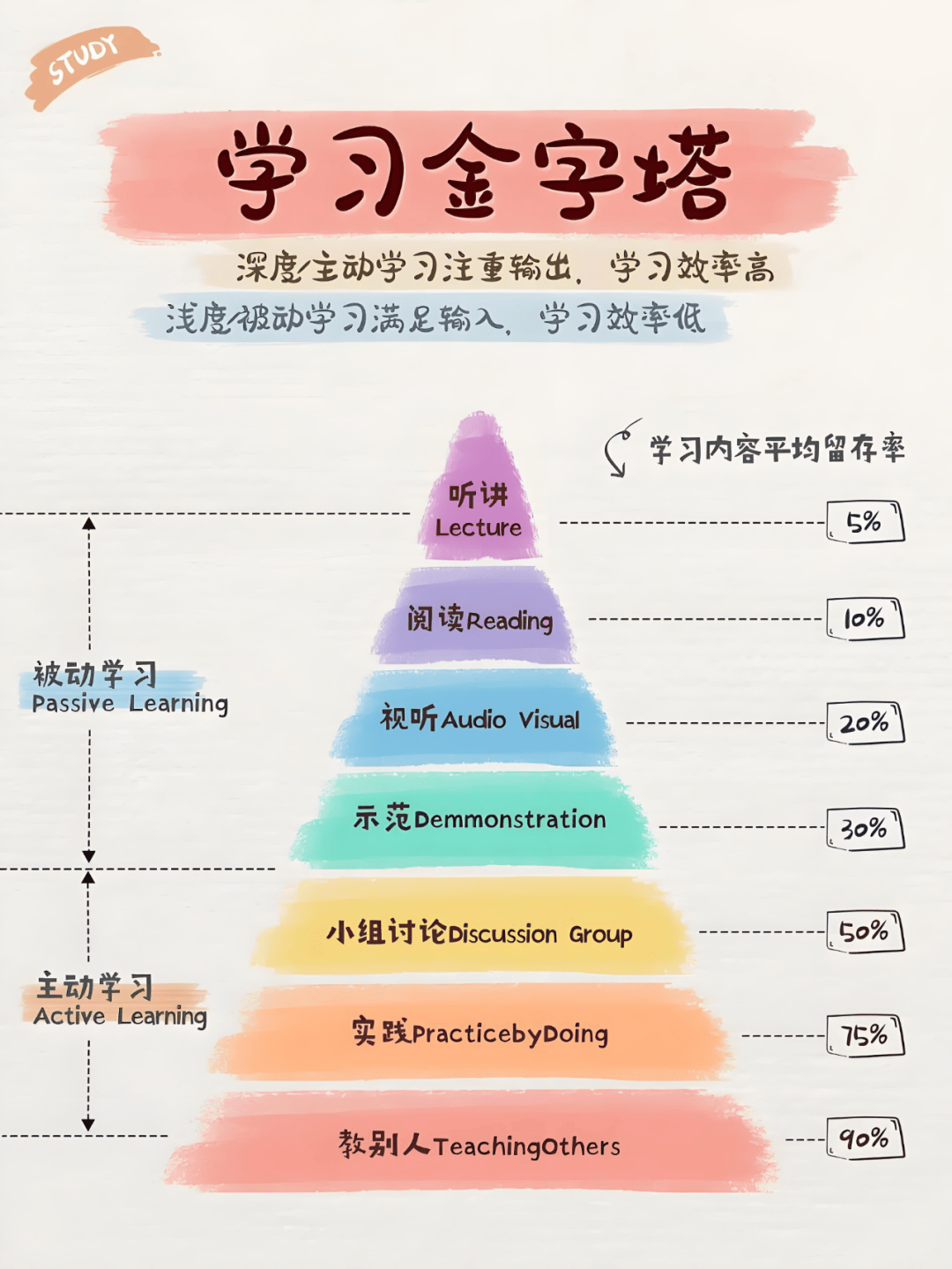

著名学习专家爱德加·戴尔提出的学习金字塔表明,传统的老师讲、学生听的模式,学生不仅容易走神,也不利于他们对知识的深度理解。

回想刚做老师的前几年,我也会为了赶上课进度,将课堂变成“一言堂”,孩子们看似认真听了,学习效率并不高,应对考试也很吃力。

后来在备课时,我开始着重培养孩子的独立思考和表达能力,多参考一些课例,将重难点拎出来,让学生们自由讨论、发表观点。

对于语文老师来说,最需要克服的,还有自己旺盛的“表达欲”。现在,我一旦发现自己“口嗨”刹车不住了,就会在心里默念“少说少说少说”。

如今,在纷繁复杂、千头万绪的班主任工作中,我同样从内心的价值判断出发。

就像教育家苏霍姆林斯基所说,“要关注学生的精神生活,让每一个学生都抬起头来走路”。

教育不仅仅是传授知识,更是滋养心灵、培养自信、塑造人格的过程。做一个健康快乐、自信善良的人,比成绩跟重要。

在处理班级事务时,我就用这样的理念和价值观提醒自己。

和传统的“惩罚机制”不同,当学生之间发生矛盾,各自说明事情原委后,我会让学生用实际行动表达内心的歉意,比如,为对方做3件力所能及的好事,可以是分享自己正在看的一本书、为对方讲不会的题目、甚至是讲个笑话逗对方开心。

这样一来,每次学生之间闹矛盾,就变成了一次锻炼人格、改善人际关系的成长契机。

在这过程中,我还尝试将自己从心理学、哲学、自我认知等领域学到的知识,应用于班主任工作,往往取得意想不到的结果。

记得,有一位转行做文案策划的女教师,她说自己辞职后自学了拍摄剪辑、重新记录生活,拍Vlog,“一直都很喜欢记录生活,当老师后却完全失去了记录欲....”

如果一位老师自己失去了记录的欲望,失去了写作的兴趣,学生又怎么会爱上写作和记录呢?我相信,一位老师想要教育出什么样的孩子,自己首先应该成为什么样的人。

如果我希望孩子们的状态是灵动的、是热爱生活的、是充满好奇心的,那我作为老师,也应该活出这样的状态。

工作之余的闲暇时间里,我重拾了自己学生时代的爱好,去听音乐节、看艺术展、或是拥抱大自然,再将这些生活中的小确幸,带到和孩子们相处的日常中去。当然,孩子们也经常带给我一些小感动,比如发现我嗓子哑了,悄悄塞过来润喉糖和关心的小纸条。

位辞编女教师#中,还有一位我很喜欢的网红博主。她辞职后,从上海搬到了海南万宁,一边做手工创业,一边满足自己的冲浪爱好。

她和我描述生活现状,“我最幸福的时刻,是刚在海里冲了好几道非常好的浪,上岸看到漫天的红霞,整个天是火红色的,沙滩也是,你就笼罩在这片红霞中,抱着板子在沙滩上走。此时你会由心地发出感叹:活着真好!这是一种纯粹的幸福与美好。”

现在我觉得,这样一种纯粹的幸福与美好,不在于是否逃离编制,更多是一种心境和满足感吧。

尽管班主任工作十分繁琐,教育环境有很多无可奈何,但是我依然可以发挥自己的能动性和创造性,给孩子们带来一些成长和变化。

哪怕是一些微小的改变,也是光射进来的地方。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育