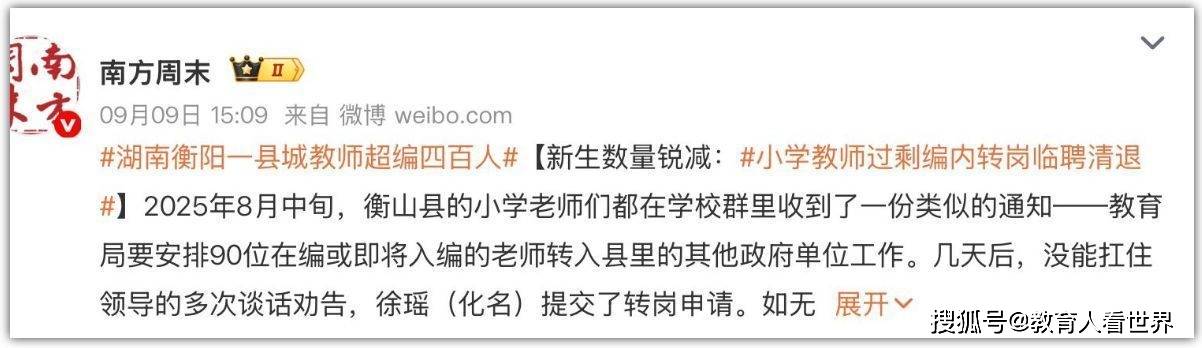

衡阳一县城教师超编400人,被迫转岗分流,还有更好的办法吗?

南方周末9月9日报道。新学期开学前,湖南衡阳某县的李老师(化名)却一点也高兴不起来。她接到通知,因为学校“超编”,她这个教了三年书的年轻英语老师,秋季学期要离开熟悉的讲台,大概率去一个街道的政务窗口“报到”。和她一起接到类似通知的,还有县里其他89位老师,其中大部分,都和她一样,是教龄不长的年轻人。

“说是转岗,可心里真不是滋味。”李老师的声音透着迷茫,“我学的就是师范,就想好好教书。现在让我去写材料、办业务,学的都用不上,感觉像被‘发配’了。”更让她和同事们心里打鼓的是:为什么走的大多是年轻人?那些教龄长、甚至教学评价一般的老师,反而稳稳当当?标准是什么?是能力?是意愿?还是…谁“好说话”?

李老师的困惑,戳中了湖南衡阳这次教师超编事件最敏感的神经。一个县城,教师编制多出400人,表面看是“生源减少”的结果。人口出生率下降,孩子少了,老师自然显得“多”了。这道理谁都懂。可问题是,这趋势不是今天才冒出来的,几年前甚至十几年前,数据就清清楚楚摆在那里。为什么当初招聘时,没有预见?没有提前规划?非要等到生源“断崖式”下跌,才手忙脚乱地“清退”、“转岗”,让一线教师来承担规划失误的后果?

“甩包袱”的冷与“铁饭碗”的硬

更让人心寒的是分流的方式。对于那些没有正式编制的“代课老师”、“临聘老师”,很多地方的做法堪称简单粗暴:一纸解聘通知,没有补偿,没有过渡期,更没有所谓的“再就业帮扶”。辛辛苦苦干了几年、十几年,说不要就不要了,像扔掉一件旧工具。难怪有人痛斥这是“用完即弃”的“甩包袱”行为!教育是育人的事业,对待曾经站在讲台上的人,却如此缺乏温度,情何以堪?

反观那些有编制的老师,境遇似乎“好”一些。比如衡阳县,就把230多名超编教师组织起来考试,转岗到了其他事业单位。饭碗暂时是保住了,但专业呢?理想呢?一个优秀的数学老师去管档案,一个充满激情的语文老师去坐窗口,这难道不是另一种巨大的人才浪费?而且,这种“转岗”的筛选过程,往往不透明。为什么是张老师去,不是李老师去?为什么年轻老师成了分流“主力”?这里面有没有“柿子捡软的捏”的算计?有没有“逆淘汰”的隐忧——把有活力、有想法但“根基”不深的年轻人先挪走,留下“安稳”的?

这一切矛盾的根源,都指向了那个老生常谈的制度——教师编制。编制制造了一道深深的鸿沟。在编的,旱涝保收,即使转岗,身份待遇基本不变;非编的,朝不保夕,随时可能成为牺牲品。同在一所学校教书,做着同样的工作,甚至承担更重的任务,却因为一纸编制的有无,待遇、保障、职业前景天差地别。这种“同工不同酬”的怪象,在这次超编危机中被赤裸裸地放大。当需要“减员”时,没有编制的自然首当其冲;当需要“转岗”时,资历浅、没“背景”的年轻编制教师,也容易成为被“安排”的对象。

分流危机,能否成为打破“铁饭碗”的契机?

这次超编危机,反映了编制制度的僵化与不公。它提醒我们:在人口结构剧烈变动、教育资源需要更灵活配置的今天,抱着“铁饭碗”不放,只会让问题积重难返。

是时候认真思考:能否打破编制的藩篱,建立更灵活、更公平的教师聘用机制?核心就是四个字:同岗同酬。无论有没有那个“编制”身份,只要在同一个岗位上,承担同样的职责,就应该获得同等的薪酬、福利和发展机会。把教师从“身份管理”转向“岗位管理”。这样,学校才能真正根据教学需要和教师能力来用人,而不是被编制名额死死框住。当需要调整时,也能更公平地依据业绩、专业匹配度,而不是身份或“好说话”程度来决定去留。

同时,对于因客观原因(如生源锐减)不得不离开教学岗位的老师,无论是编制内还是编制外,有关部门都“不能一推了之”。必须建立完善的补偿机制和再就业帮扶体系。提供职业转型培训(比如转向紧缺的特殊教育、教育技术等方向),给予合理的经济补偿,协助联系新的就业机会。这是对教师基本劳动权益的保障,也是对教育行业尊严的维护。

写在最后

湖南衡阳某县这400名超编教师的困境,绝不仅仅是一个县城的问题。它敲响了警钟:面对不可逆转的人口变化,我们的教育人事制度必须改革,必须更有前瞻性,更有人情味。

教师,是点燃智慧火种的人。他们不该是规划失误的牺牲品,不该是编制游戏里任人摆布的棋子,更不该是危机来临时被轻易“甩掉”的包袱。解决超编问题,不能只盯着“减员”这个冰冷的数字目标,更要看到数字背后一个个有血有肉的人,以及他们为教育付出的青春和热忱。

打破“铁饭碗”,建立“活机制”,保障“同待遇”,给予“暖帮扶”——这或许才是这场超编危机留给我们的,最该去书写的答案。善待教师,就是善待教育的未来。

你认为还有哪些好办法?欢迎留言讨论。

信源:南方周末,齐鲁晚报等媒体

(图源网络,侵联删)