年轻人扎堆读二硕:手握2个研究生学位,更好找工作?

采访、撰文 | 吕一含

编辑|灯灯、野格

十点人物志原创

一个硕士学位已经满足不了这届年轻人了。

“上海教师辞职去巴黎,读人类学二硕”;

“辞职留学回国,31岁集齐国内外三个硕士”;

“放弃澳洲全奖博士,我在新西兰读社工硕士”。

这些看起来有些曲折的路径选择并非个例。当下,越来越多的年轻人开始把读第二个硕士,甚至第三个硕士,当作应对求职焦虑和工作倦怠的一种方式。

我们和几位选择读二硕、三硕的年轻人聊了聊。他们之中,有人将再读一个硕士视为职场升职加薪的敲门砖;有人是为了逃离原先疲惫麻木的工作和生活,寻找另一种可能;也有人仅仅是出于兴趣,在经济独立后选择在喜欢的领域自由探索。

当然,重返校园换来的不一定是重启人生。有人收获了不错的工作机会,也有人怀疑自己的选择,在跌跌撞撞中摸索方向。

学历或许并不是最终答案,读书本身也不能解决所有问题,对他们而言,真正重要的是过程中的思考和体验——“我想过上什么样的生活,我希望成为什么样的人”。

名校研究生毕业,

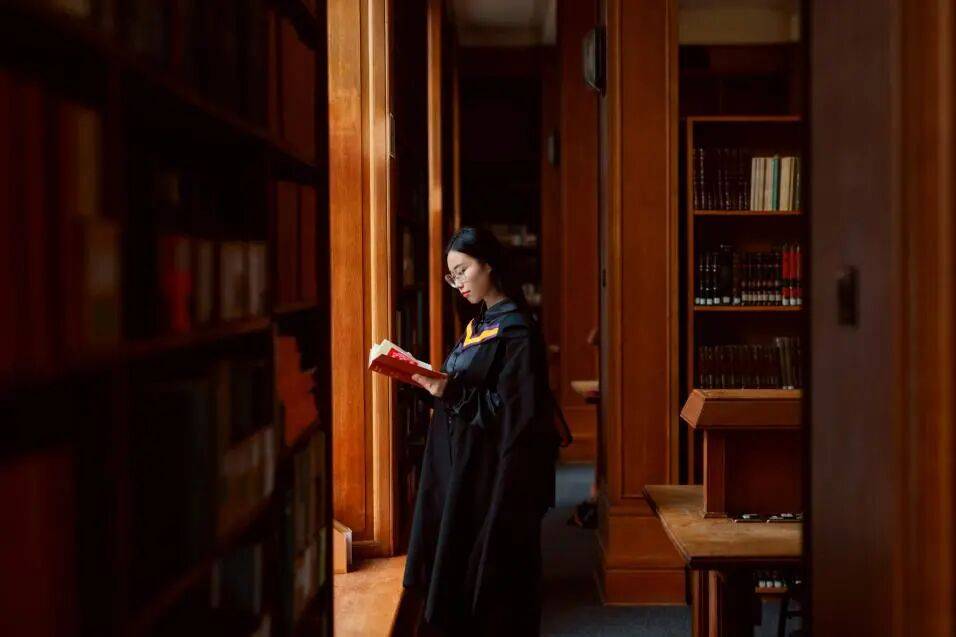

我决定出国读第二个硕士

2022年从复旦大学硕士毕业后,泱泱进入上海一所双语学校当语文老师。七点起床,五点下班,工作稳定,薪资不错,她喜欢和孩子们待在一起,领着他们探索文学。

只不过,她的脑海中偶尔也会闪过另一种声音:一辈子就定型了吗?就这样从年轻老师熬成老教师?

泱泱的工作繁重。每周平均十八节课,工作四十五小时每天起早贪黑地上班,眼前是改不完的作业,手机里是回不完的消息,随时随地都要处理班里的突发情况,很少有完全属于自己的时间。下班回家躺在床上,泱泱感觉自己“像一坨面,被塞满馅料,又被拉长,摊在锅口边燎”。为了逃避负面情绪,她只能刷短视频麻痹自己。

上班后,泱泱明显感到自己正变得麻木。她热爱的阅读、写作、跳舞,工作后没有太多时间投入,曾经对她无比重要的东西都变得无足轻重起来。

除此之外,她的身体也开始频繁亮红灯:读书时就患上的腰间盘突出时不时发作,严重时在床上躺了一个月三个月跳不了舞;胃食管反流复发;她还做了切除肠息肉的手术。为了治病,泱泱频繁出入上海的医院,在出租车和候诊室耗费了大把时间。她感叹,“一个人怎么可以生那么多病?”

熬不下去的时候,泱泱总会向往读书时一直想去的巴黎,她渴望一种全新的、自由的生活。那些因腰疼站不稳的瞬间,拖着疼痛的身体一步步挪回家的时刻,最终帮她做了决定,“我必须去法国,这日子一天都待不下去了”。

泱泱辞去工作,离开上海,开启了一系列的准备工作:捡起本科时自学的法语,准备出国材料,向语言学校递交申请,申请签证,线上看房租房……

泱泱的辞职报告

父母没有反对泱泱的决定,只是有些不理解:已经读过一个硕士了,还是复旦大学的硕士,怎么还要辞了工作再去法国读书?

泱泱坦言,她那时候也没有完全想好接下来要怎么办,只是走一步看一步。拿到签证时,她甚至觉得有些不真实,“我真的要去吗?”她的法语还不够好,她还没有做好准备。国内读研已经花去十万学费,泱泱没有再向父母要钱,揣着攒下的十五万积蓄就出发了,“大不了只读一年语言班就回国”。

和泱泱类似,96年的Meggie也选择了工作一段时间后辞职,出国读她的第三个硕士学位。

此前在苏黎世和日内瓦分别完成两个硕士学位后,Meggie回国,进入武汉一家公益机构工作。2023年底,她开始在工作上感到力不从心,工作内容和她所理解的公益越来越远,Meggie决定停下来休息一段时间,回到校园再充充电。

经过了几个月的努力和等待,Meggie收到了澳洲几所大学的全奖博士offer。但她高兴不起来。尽管读博的经济压力小,耗费的时间却很长,就业的性价比不如硕士。权衡利弊后,Meggie最终放弃了博士全奖,决定在新西兰读社工专业的硕士。

Meggie在新西兰

没有奖学金,Meggie光靠自己的积蓄支付学费和房租很困难,不得不寻求父母的资助。她时常觉得愧疚,年近三十,还要花父母那么多钱,短时间也无法赚回本。但她也很清楚,相比漂亮的文科博士头衔,社工硕士更落地,在新西兰有看得见的就业前景。

Meggie希望,自己能跳出原先熟悉的环境,在陌生的国家安顿下来,扎根热爱的事业。愿望很美好,但现实如何,只能是边走边摸索。

异国求学生活,不全是美好

落地巴黎的第一晚,泱泱激动,忐忑,辗转难眠。她想起20岁刚学法语时,她在第一首听到的法语歌的评论区留言,“要完成25岁后在法国生活一段时间的梦想”。而七年后,她真的如愿来了巴黎。

课余时间,她和朋友办起创意写作工坊,开设线上短篇小说文学课,招收天南海北的学员,以此补贴生活费。她也继续做着线上语文家教,心心念念的线下读书会也成功地举办起来。泱泱觉得,自己的生活重新恢复了生机。

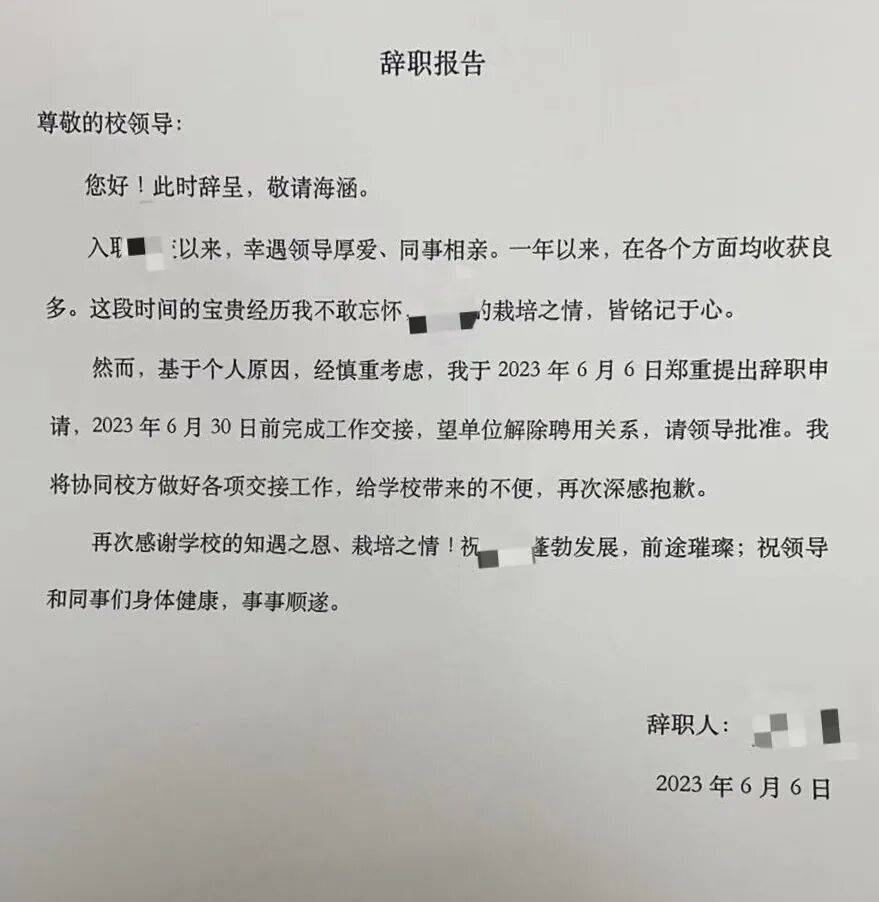

泱泱在巴黎公园办线下写作工坊

但巴黎的生活不只有法式浪漫。失去了稳定的收入,意味着泱泱没法真正停下休息——周末她连续上四五个小时的课,写作工作坊一开就是四小时,哪怕在外旅游她也要带上电脑,“不教课就没有钱,就无法在这个昂贵的地方生存下去”。

拼命工作,换来的却只是收支勉强刚好相抵。她还错过了奶奶的八十岁生日,提到国内的朋友,会愣神思考自己是否还和他们有联系,也失去了“一条微信就能约出来的热闹”。

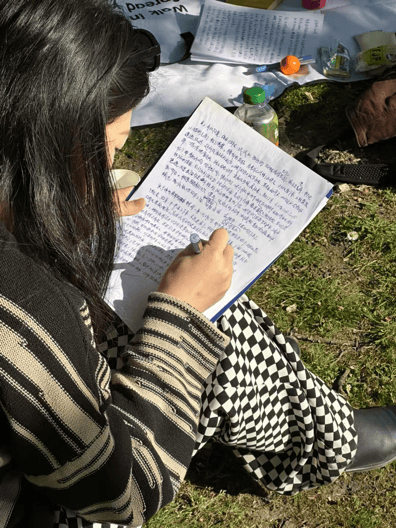

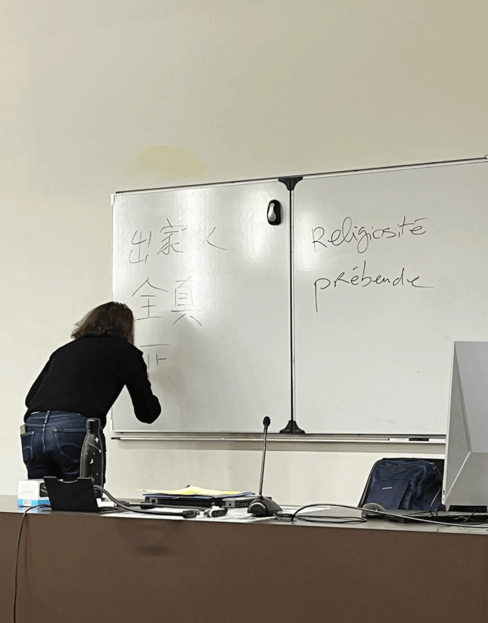

回学校读书也和想象中不同。一年语言班结束,泱泱进入巴黎一所公立大学读人类学,用法语研究中国。课上,教授讲的理论知识生涩难懂,她用软件录下转写,一字一句慢慢消化。

边上课边工作很辛苦,有时她自己都会困惑,不知道读第二个研究生的意义:她已不再需要靠学历给自己镀金,而人类学的专业,无论在哪里都不好找工作,那她是为了什么?妈妈甚至劝她,要是太累了,就退学回家吧。

泱泱在法国高校学古文和道教

在异国求学,美好与自由并不是全部。26岁的小羊同样在欧洲读二硕。她就读于由欧盟资助的伊拉斯谟硕士项目,学习文化遗产教育,由几个不同国家的大学联合培养,有全额奖学金和每月1400欧的生活补助。

两年里,小羊在三个不同国家的大学上课:从欧洲的西边出发,在苏格兰捱过漫长冬季,在爱沙尼亚体验东欧风情,最后又来到地中海的小岛马耳他感受沙滩和阳光。

课余,小羊独自穷游欧洲各国,在各地的博物馆实习积攒专业经验,在荷兰参加学术会议,在墨西哥研学,和当地人在街头跳舞庆祝节日。她还抽出时间参加国内的线上志愿者活动,隔着时差给河南、福建两地乡村小学的学生上了一年的国学课,教孩子们写汉字,读成语故事。

小羊在荷兰参加学术会议

这是一份听上去令无数年轻人羡慕的生活,但小羊坦言,在异国他乡四处漂流的经历,也带给了她深深的漂泊感。在欧洲读书的三年间,她搬了六次家,每个地方她都待不长久。

小羊的生活被切割成几段碎片:第一个月适应新环境,第二个月开始认识新朋友,第三个月逐渐建立起自己的社交圈,而第四个月就要面临告别。她始终在搬家、收拾房间,所有布置好的东西在某一天都会被再次急匆匆打包,收进行李箱。她不停地办签证,找房子,适应新城市,接受现在的好友也许以后很少有机会再见面的事实。她始终在路上,随时准备好下一次再出发。

学历之外,另一种可能

除了重返校园生活,感受异国文化,读二硕、三硕到底有没有实际的作用,是每个人都在思考的问题。

34岁的薄倩已经收到了她的第三个硕士学位证书。过去十年里,她先是考研上岸英语笔译专业,进入一家英语培训机构工作,上班三年后拿下了中国人民大学的在职管理学硕士,随后又远赴英国,完成曼彻斯特大学的国际教育研究项目。

薄倩的读研经历和她的工作路径离不开关系。在机构上班时,她考虑到未来的升职,于是主动报名了在职管理学硕士。读研第三年,她注意到公司内部对留学生的重点培养,意识到海外留学背景或许会成为加分项,便考虑出国读研。

薄倩在曼大读研时期

本科时薄倩就曾考虑过留学,当时家人不太支持,他们担心几十万的投入不一定有很好的收获,不如踏踏实实在国内读研,毕业再找一份稳定的工作。工作几年下来,人到三十,薄倩攒下一点积蓄,她依然想走出去看看,而这一次,家人不再反对。

陆续读完的三个硕士,的确成为了薄倩的加分项,做英语教培的她,很容易凭借学历让家长迅速信服。但她也发现,学历只是敲门砖,未来能否在竞争激烈的教培行业站得住脚,还要看长期的工作积累和专业能力。

对90后男生刘易洲而言,学历不只是职场晋升的筹码,也在一定程度上拓展了他和世界互动的方式。刘易洲在德国当律师,律师工作需要严谨和一丝不苟,常让他觉得生活无聊而单调。

为了给一成不变的生活带来一些新的色彩,他在已有两个法律硕士的基础上,又从北欧文学专业的本科读起,一路读到北欧文学的硕士。

文学和语言成了刘易洲逃离平淡日常的出口,也给他的生活带来了一些新的际遇。在韩国工作期间,他的邻居是一对来自挪威的夫妇。于是,来自哈尔滨会说挪威语的刘易洲,和这对同样在法律行业工作的夫妇成了忘年交。

当然,大部分选择读二硕、三硕的年轻人,尚且不能对“有没有用”这个问题给出完整、确切的答案。

泱泱还在探索中找寻自己的生活节奏。从前教过的学生问她,什么时候再回学校?同一时间,泱泱刷到前同事生病吊瓶的朋友圈。她愣了一会儿,实在想不到比目前更好的生活。

她将这段在巴黎读书的日子称为“一种属于人文学科赤贫的幸福”,没能攒下什么钱,却感到比从前更满足。她花了很多时间学习如何去生活、放松,抬头看天,欣赏大自然,她开始学习不做事但不因此感到焦虑。心情不好时,泱泱就在手机上刷廉航机票,考虑周末飞到哪个欧洲小岛看海。

在社交平台,泱泱有些自嘲地写道,“没考公,没考编,至今也没上岸”,但人生没有因此完蛋,“我从小河开始游,游到黄浦江,再到塞纳河,如今还想向大海游去”。

没有依赖家庭托举,泱泱靠着自己攒下的十五万和兼职教课的积蓄,在巴黎待了两年,去过欧洲大大小小十几个国家。她和父母的关系也亲近了许多,从前在上海她每月只打一两个电话,如今她每周都要和父母通话,聊自己的生活近况,远距离让她对家多了一份挂念。

过惯了不稳定的生活,泱泱保持着“走一步看一步”的心态,她还不知道自己研究生毕业后,下一步该往哪里走。有人在欧洲读研、读博,一路发论文,或许能算一种标准路径,但泱泱知道这是他人的生活,“我不一定能过上她的人生,模仿和重复人生范本是容易的,想活出自己的人生是困难的”。

波伏娃墓前

重回校园读研,带来的改变是多元的,有人因此实现升职转岗的目标,换到更心仪的城市生活;也有人发现学历解决不了所有问题,但至少,读书这件事能让人跳脱出原有的环境,给人一次重新审视自己的机会。

一纸文凭不再是最重要的事。课本上背过的名词解释或许会忘,但那些在异国街头走过的路,深夜和自己对话的瞬间,往往会成为更珍贵的记忆。

在图书馆看文献看到崩溃的时候,泱泱会半开玩笑安慰自己,“读不下去就先不读了”,至少她已在梦想的巴黎生活过一段时间,无论如何,她都由衷庆幸,自己终于走了出来。

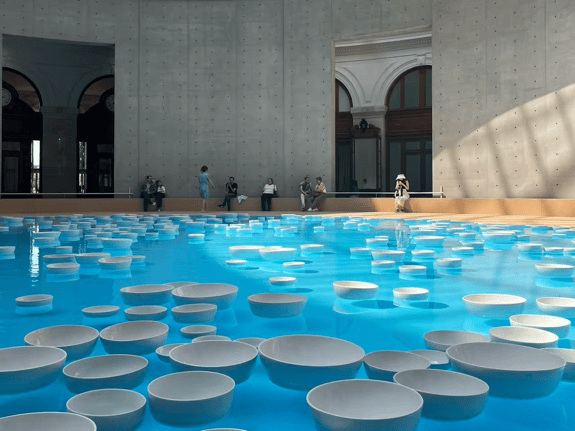

两个月前,泱泱在巴黎看了一场装置艺术展,蓝色的水面上漂浮着一只只白色瓷碗,碰撞出清脆的声响。泱泱和朋友说,“人就好像那些碗,大家在一个池子中,在水中随机漂流。每个碗也都不一样,映出头顶天空不同形态的影子”。偶尔的碰撞,发出清脆动听的声音。像是不同人各自走过的生活,不全相同,但都有着独特的故事和际遇。

巴黎装置艺术展览

文中Meggie、小羊、泱泱均为化名,图源受访者。

今日