师者如光,微以致远——各地多彩活动庆祝教师节

扎根乡土数十载,静守花开;倾注特教数十春,以爱相扶;躬耕讲台一生志,启慧铸魂。他们,如萤火,亦如星辰,为新时代教育家精神书写最温暖的注脚。

在第41个教师节到来之际,全国各地用丰富多彩的活动感念师恩、致敬园丁。

言为士则 行为世范

“老师,您好!”“教师节快乐!”……9月9日晚,青海省西宁市各县区学校、主城区标志性建筑等地,LED大屏滚动播放祝福语,为全市的教师送上节日祝福。

青海省西宁市虎台小学校长周静,在一线教学28年,如今仍在不断钻研教材。她说:“课堂永远是我的主阵地,和孩子们共同成长是我的不竭动力。”

先生之风,山高水长。崇高的师德在一代又一代教师中薪火相传,滋养着无数心灵。

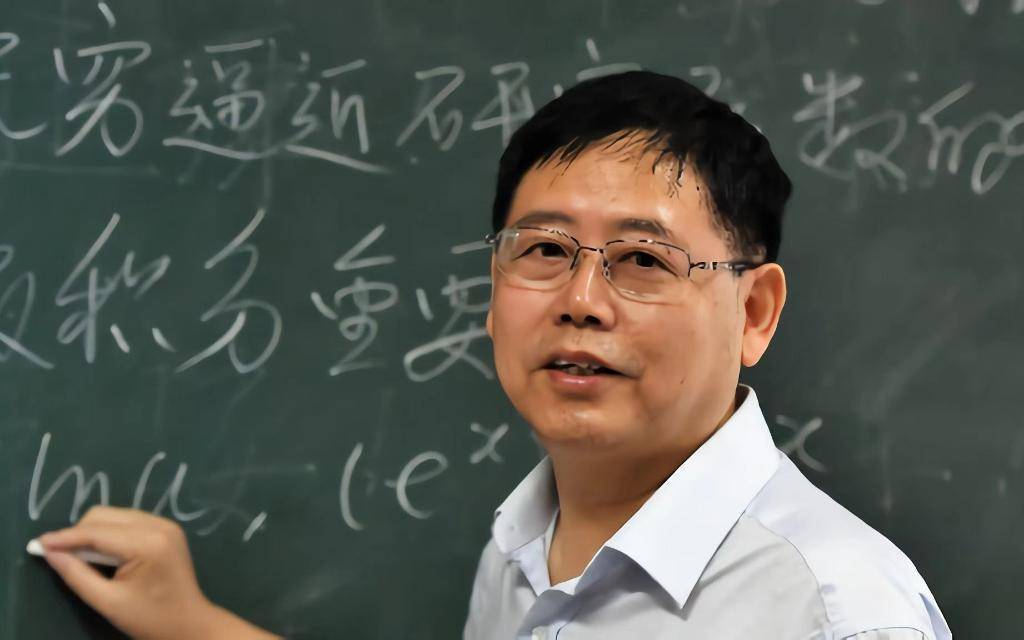

苏德矿老师在给本科生上微积分课。(受访者供图)

浙江大学数学系教授苏德矿,教学37年,被学生们亲切地称为“矿爷”,他的数学课深受学生喜爱。为了让更多孩子爱上数学、读懂数学,他把教学搬上了网络,3年960场直播课堂,累计吸引600多万网友围观。“每次上完课我都会反思、改进,用年轻人的思维和语言讲清枯燥的内容,才能让他们爱上数学。”他说。

教师节前夕,湖北省襄阳市教育局组织开展新教师入职宣誓活动,102名新入职教师庄严宣誓,表达了他们恪尽职守、教书育人的坚定信念。

“站上讲台,我慢慢懂得‘教师’二字的真正含义。教育不仅是授业解惑,更是传道塑人。”湖北省襄阳市第三中学新教师廖文科说。

乐教爱生 呵护花开

9月10日,重庆市特殊教育中心扬帆音乐厅里,悠扬的乐章从盲孩子们指尖流淌而出。一曲气势磅礴的《苍穹》,是他们送给全校老师的教师节礼物。

自2013年入校任教起,特教老师龚晓就加入扬帆管乐团。“盲孩子看不见乐器和乐谱,老师就做他们的‘眼睛’,陪着他们学,手把手地教。”

重庆市特殊教育中心教师龚晓正在教室里整理孩子们的照片墙。新华社记者 周思宇 摄

“音乐让他们‘看见’了更大的世界。”龚晓告诉记者,训练时孩子们也会喊累喊苦,但这样的磨炼能让他们成长为更加独立、自信的人。

3年前,这个学校40多名盲孩子登上北京2022年冬残奥会开幕式,奏响了国际残奥委会会歌。那一刻,老师们热泪盈眶。

爱如港湾,包容所有;匠心是帆,托举梦想。

“老师,这是礼物,你猜是什么?”教师节前一天,学生将自己心爱的小玩具攥在手心,送给黄振华。黄振华是山西省太原市杏花岭区特殊教育中心学校有着18年教龄的体育教师。

令他感到开心的,除了礼物,还有这位孤独症学生在表达和互动上的进步。“特教老师要静下心来,要对孩子们倾注更多耐心和爱心。”

一起磨炼,一起成长。终于,学生们在全国轮滑、羽毛球、保龄球等多项比赛中收获奖牌。孩子们能够用在运动中得到的强健体魄和意志力去勇敢面对未来的人生是黄振华最大的愿望。

在海拔4500米的高原之上,西藏那曲市特殊教育学校老师古入在教师节前收到了学生多杰热旦的礼物。

“您教的画我都记住了,我的画希望您喜欢,老师节日快乐!”卡片上,“师恩似海”被不同的颜色填满——有高原天空的湛蓝、格桑花的粉紫、阳光的金黄……都是孩子心底最美的色彩。

躬耕杏坛 初心如磐

在青海省果洛藏族自治州玛多县民族寄宿制小学副校长李起梅的办公桌上,放着许多孩子送来的祝福卡片。孩子们用自己的方式表达着对老师最真挚的爱。

李起梅的父亲曾是这所小学的教师,这里也是她的母校。

2005年大学毕业后,李起梅回到玛多任教,从此再未离开。“教育是雪域的火种,我放不下孩子们。”

向下扎根、向上生长,用最赤诚的坚守诠释着师者的初心。

从清晨6点工作到深夜11点,与学生同吃食堂同住宿舍,是乡村教师范亚楠的生活日常。

范亚楠扎根山西乡村16年,现在是山西平顺县西沟乡中心校校长。面对乡村学校生源流失严重,她暗下决心:“要从教学质量抓起,让孩子们在村里也能享受到和城里一样的教育。”

重新制定教学标准、挨个对学生进行家访……在范亚楠的带领下,经过全校老师3年的努力,不少转学到县城的孩子回到乡村读书。

师道传承,薪火相继。

“一所学校可以没有标准化跑道,但不可以没有带领孩子们奔跑的老师。”这是乡村小学校长祝响响和老师们说得最多的一句话。

11年前,祝响响来到浙江金华浦江县最偏远的山区学校任校长,和一批又一批支教老师共同努力,让许多薄弱的山区乡校成为城乡教育均衡的样板校。

“我坚信,一位乡村教师就是一把泥土,在教育家精神的感召下,无数把泥土聚集在一起,将汇成一座山峰、一条山脉、一片群峰。”祝响响说。

来源:新华社