留学带来的不安全感,就像站着睡觉的马...

在陌生的语言环境里生活,许多留学生都会经历一种难以名状的不安全感。它不像考试前的紧张,也不像搬家前的慌乱,而更像一种身体内部持续运转的“警戒模式”。

最近小红薯上有一个热帖,博主的标题让很多“留子”心生共鸣啊,有种直击心灵的emo。

(From:见ID)

再加上这段时间有一个“敬自己三杯酒”的挑战被很多博主录,留学生看到真的表示:有太多想说的了!!

留学带来的不安全感,就像一匹站着睡觉的马,身体仿佛在休息,精神却始终紧绷。

语言的不流畅、表达的迟疑、对环境的不熟悉,让人哪怕在看似平常的日常场景中,也不自觉地保持警觉。

PART.01

语言焦虑

虽说大家都是过了雅思托福才去留学的,但语言焦虑在留学生活的方方面面都有体现。

刚留学的时候,餐厅点餐常常让人手足无措。菜单上陌生的单词、服务员快速的语速、同一句话重复几遍依然无法理解,都可能让人感到窘迫。最后随机选择一个,拿到餐后发现是自己不喜欢的食物......(鸥酱留学初期日常?)

这样的场景在留学生活中比比皆是。

留学初期实录

课堂上,教授随口的一句幽默,周围同学笑了,自己却因为没听懂而愣在原地或者尴尬地跟着笑。小组讨论时,因为语速太快,只能捕捉到只言片语,甚至插不上话。即便提前准备了发言,一站起来仍可能大脑空白。

打电话预约看医生或办理事务时,语言卡壳的瞬间可能让对方挂断电话,留学生只得不断尝试,心里却充满焦虑。

哪怕是在超市购物、银行开户、公交问路、缴纳水电费这类日常事务中,语言的不安全感依然如影随形。每一次微小的停顿,都在无声地提醒自己“我不属于这里”。于是人越来越紧绷,像一直戴着盔甲生活,始终无法舒展。

这种语言上的不安,也直接影响了留学生的社交表现。

总有人不断告诉你“要勇敢迈出这一步跟母语者交朋友,沟通啊!”

但事实是,大部分时间因为文化差异等等,这种talk就是很表面的。

面对聚会或小组交流,越来越多人选择保持沉默。怕说错、怕被笑话、怕被误解。

短期内,回避社交确实能带来一些安全感,但长远来看,却容易使人陷入更深的孤独。

有些人转而完全依赖同胞圈子,虽然缓解了一时的焦虑,却也失去了跨文化交流的机会。真正的融入变得愈发困难,心理上的界限也越来越明显。

学业压力与语言障碍叠加,更是放大了这种焦虑。

在小组讨论或课堂互动中,语言不流利的人常被误解为“没准备”或“能力不足”,即便胸中有墨,也难以流畅表达。在一些小组项目中,这样的同学往往被分配到辅助性任务,比如整理资料或制作幻灯片,而主导发言和表达的机会则更多被语言能力更强的同学占据。这种身份落差让人产生强烈的自我怀疑,感到“永远是局外人”。

留学生的心理负担不仅来自课业,更源于一种身份认同的缺失。语言障碍让人无时无刻不意识到自己与“主流”之间的差距,而这种意识又不断反向加剧心理的内耗。

(From:见ID)

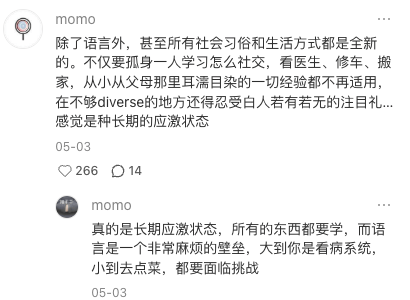

除了语言之外,陌生的社会习俗和生活方式也在不断加重这种不安。一位留学的同学说:

不仅要孤身一人学习怎么社交,看医生、修车、搬家,从小从父母那里耳濡目染的一切经验都不再适用。在不够多元的地方,还得忍受当地人若有若无的注目礼……感觉是种长期的应激状态。

在这种情况下,误解和偏见更容易产生。语言屏障让人无法完全表达自我,也无法准确理解他人意图。久而久之,心理上形成“我们”和“他们”的界限,文化隔阂进一步加深,社会融入的难度增大。

家长的期待往往进一步加重压力。一方面,希望孩子在海外表现出色;另一方面,孩子的语言焦虑和心理负担往往难以被理解。家长的关心和督促,容易被孩子感知为额外压力,而非支持。

有人在评论中精准地比喻道:“其实也很像河马,两不栖动物——陆地上会晒死,水里会憋死,只能来回倒腾。”

(From:见ID)

这种“两头不到岸”的悬浮感,恰恰是许多留学生的真实写照。既难以完全融入异国文化,又似乎与曾经的故土渐行渐远,始终处在一种文化与人际的“中间状态”。

说到这里,作为过来人也给大家一些关于早日克服语言障碍的小Tips (欢迎大家在评论区补充呀):

Tips

不强求一定要在外国人的圈子里,你的朋友你可以自己选择,但是可以争取一些兼职/volunteer的机会锻炼英语,把自己放在外语环境里。久而久之自己会对说英语越来越有自信。

参加社会团体,跟着去游行/抱团蛐蛐。情绪上来了表达欲有了就容易滔滔不绝了。

PART.02

应对「不安全感」的方法

面对语言带来的不安全感,其实有很多轻松实用的小方法可以帮助初来乍到的留子们慢慢适应,让这段过渡期变得没那么难熬~

打卡推荐

NATIONAL DAY TRAVEL

找个能“放心说”的小圈子:别总是一个人硬扛!参加一些语言交换角、兴趣社团,或者跟几个语伴定期见面。在这些环境里,说错了不用脸红,对方反而会更耐心地听你讲。有时候,光是知道自己不是一个人,压力就少了一半。

放过自己,你不需要一开口就像播音员:沟通的关键是“表达”,而不是“完美”。很多留学生发现,当你敢于用简单句+手势+微笑组合出击时,对方反而更愿意靠近你。语法错了?用词有点怪?没关系,大多数人根本不会在意。

每天给自己留个“心理缓冲区”:写几句日记、跟朋友语音吐槽几分钟、或者偶尔允许自己“躺平”一下——这些不是逃避,而是必要的情绪调节。如果压力特别大,学校一般也有心理咨询服务,预约一次聊聊,也许就有新视角。

请爸妈“切换支持模式”:有时候家长出于关心,总会问“今天上课听懂了吗?”“有没有交到本地朋友?”……结果越问越焦虑。不妨和他们沟通:比起督促,你更需要的是“不管我说啥,你都在那边给我点赞”的那种安全感。

慢慢来,进步可以很小步:不一定非要第一次就跑去和一群人侃侃而谈。可以从“向同学问一个问题”“在咖啡店点单时多聊一句”这种微型挑战开始。每一次小尝试,其实都在悄悄拓宽你的舒适圈。

像这位留子说的一样,人生需要很多支点啊!

(From:见ID)

留学不仅是学业和语言的挑战,更是一场关于如何与自己相处的漫长学习。在这个过程中,我们逐渐明白一个道理:人生需要很多支点。

有时候,压力并非来自某一件特别严重的事,而是无数琐碎的小事悄悄堆积,一句没听清的话、一次被匆忙挂断的电话、小组讨论里插不进话的瞬间,甚至只是一天结束时,发现自己又靠刷手机麻木地度过夜晚。情绪像慢慢注满的水杯,稍一晃动,就会溢出眼眶。

但也正是在这样的时刻,我们更需要那些能够托住自己的“支点”。

它们不宏大,却具体而温暖:可以是一场突然想走就走的短途旅行,一次跟着音乐胡乱跳舞的傍晚,一束路过花店时顺手带回家的花;也可以是远方朋友的一句“你辛苦了”,或者自己安静写下的几行日记。

不是非要永远坚强,而是要学会在紧绷的生活里,给自己留几个可以呼吸的缝隙。 留学带来的不安全感,或许永远不会完全消失,但它可以提醒我们:真正重要的不是在风暴中站得笔直,而是学会如何弯腰、如何休息、如何在不完美中,依然保有热爱与感知的能力。

PART.03

语言焦虑也是成长的催化剂

尽管语言焦虑让留学生感到紧张和孤立,但它也在潜移默化中推动个人成长。面对陌生环境,必须学会快速适应、持续尝试、接受不完美。这种经历提升了应对挑战的能力,也强化了心理韧性。

在适应过程中,留学生逐渐学会管理心理压力、拓展社交能力、增强跨文化理解。语言的不安并非完全消失,而是被逐步整合为成长的动力。

最终,语言带来的不安全感,不仅是一种压力,也是一种警醒,让人在陌生环境中保持警觉,同时学会更深刻地理解自己和他人。就像“站着睡觉的马”,紧张与休息并存,但也因此拥有了更强的生存能力和适应力。

留学不仅是学业挑战,更是心理和社会适应的挑战。家长在理解孩子学习成绩的同时,也需要关注孩子在语言、社交和心理上的压力。理解和支持,可以显著减轻孩子的焦虑,让留学经历更有意义。

希望在海外的留学生们,都能开心地,好好地生活。

愿每一个在异国他乡努力的你,都能慢慢找到属于自己的那些支点。它们或许很小,却足以让站立的日子,变得踏实、温暖,有光可循。

文 | 筱筱

你怎么看待这种现象?

有办法缓解吗?

欢迎大家在评论区分享自己的看法