乔凤:用色彩点亮童心 守护孩子笔尖的奇趣想象

十二载丹青育桃李,在西昌月城学校的美术教室里,没有“照着画、刻着像”的紧张,只有孩子们沉浸于创作的欢愉。乔凤老师穿梭其间,俯身轻声交流,嘴角常带鼓励的微笑。从教十二年来,她始终坚信:唯有贴近孩子生活的美术教育,才真正具有生命力。

从“不敢表达”到“自信分享”,教学成果见证学生成长。“我心中的美术课堂,不是机械的临摹训练,而是孩子们敢想象、敢动手、能表达的乐园。”乔凤回忆,早期因教学方式单一,学生创作拘谨放不开。后来她尝试引入生活场景和实物观察,逐渐激发了学生的创作热情,见证了他们从不敢表达,到勇于展示自我的蜕变。“能在图画中收获乐趣,表达个人想法,就是有价值的美术课。”

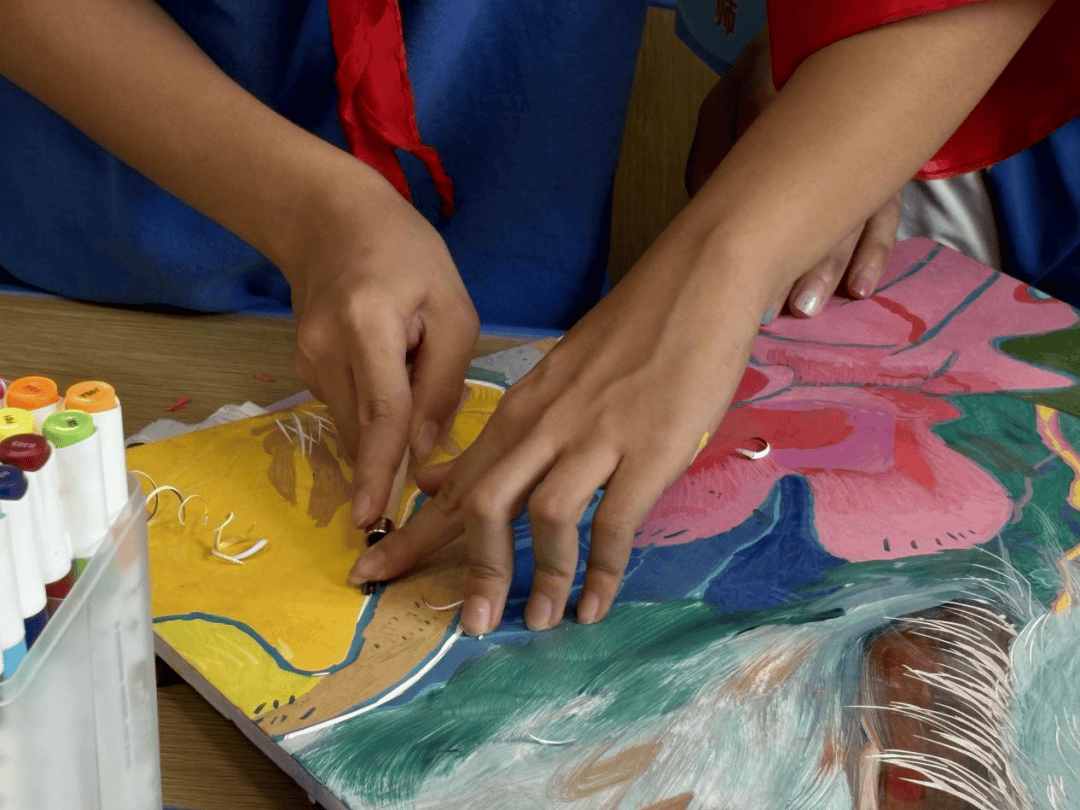

彝族文化进课堂,本土创作激发灵感。在月城学校的彝族风情版雕工作坊里,孩子们用三角刀、圆刀刻画线条与纹路,再用丙烯色彩填充,呈现出鲜艳热烈的彝族文化元素。乔凤引导学生探索本土文化,在传承中找到艺术表达的独特语言。她辅导的学生多次在省、州艺术节和科技创新大赛中获奖,在她看来,比奖项更重要的,是孩子们在创作中建立的自信。

把课堂还给学生,相信孩子的想象力。乔凤始终坚持“老师是引导者”的理念,让学生成为课堂的主体。“其实孩子们的创造力和想象力,比我们想象的更丰富。”十二年来,她因材施教,尤其对基础薄弱或兴趣不浓的学生,总是多鼓励、多表扬,让每个孩子都能在艺术中找到属于自己的乐趣。

一路耕耘,乔凤收获了教师风采大赛、艺术节辅导奖、省科学体验调查活动优秀教师等诸多荣誉。但她最珍视的,仍是孩子们对美术逐渐燃起的热情。

未来继续同行,与学生“快乐学”。展望未来的教学之路,乔凤表示将会结合学生的实际情况,和学生们一起“快乐学习,快乐成长”。

下一篇:王作富《刑法》考研真题