开学半月多,仍有民办幼儿园大班保教费减免“没动静”

孩子今秋开学升入大班已半月有余,却迟迟未收到幼儿园的学费减免通知,这让北京朝阳区的解女士内心不免泛起了嘀咕。

“园所说至今未收到上面的减免通知,孩子学费已经按原标准交了。”解女士向南都N视频记者反映称,她孩子上的幼儿园是私立非普惠园,因担心在政策执行上有所差别化,她也向相关部门反馈了情况。“听说周边公立园大部分都落实了保教费减免,最高档一个月能省750元,我们这私立园迟迟没动静。”

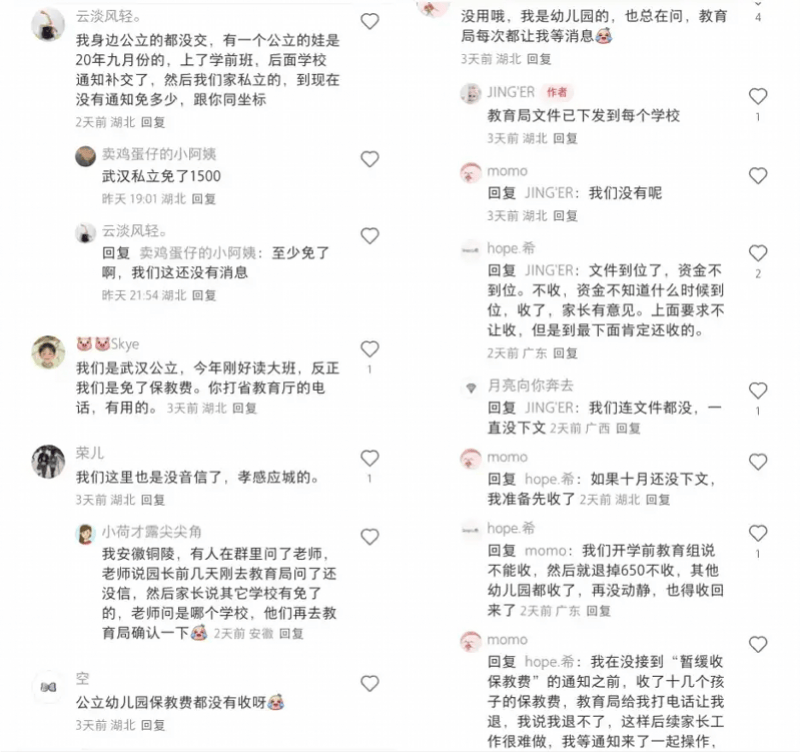

事实上,解女士遇到的情况并非孤例。今秋以来,北京市多个区家长反映类似问题,尤其在民办非普惠幼儿园中较为普遍。同样的情况也在广东、四川、湖北湖南等全国多个省市有出现。

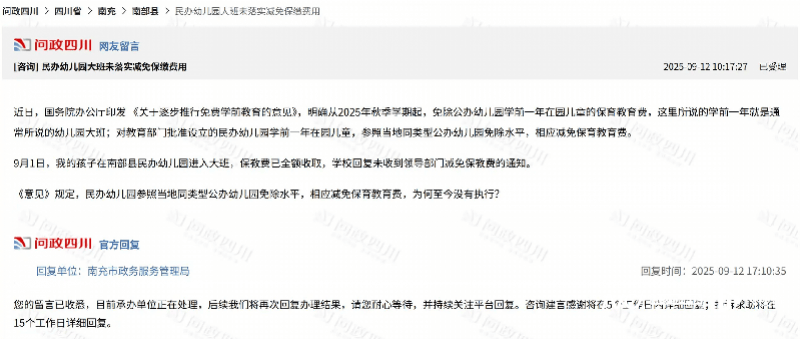

家长在问政四川官方平台投诉幼儿所在民办园未按要求落实保教费减免政策。

部分私立园出于运营考虑选择“先预收后补退”

8月底,北京市教委、市财政局联合发布《关于做好2025年秋季学期学前教育减免保教费工作的通知》(以下简称《通知》),明确对全市幼儿园大班幼儿按照各自园所梯次标准减免保教费。其中,公办园和普惠性民办园最高可减免750元/月,其他民办园参照所在区教育部门核定的同类型公办幼儿园免除水平减免。对已预收保育教育费的幼儿园,各区教育部门要及时纠正并加强指导,按相关标准及时退还。

而据解女士提供的一段朝阳区教委9月初咨询政策的录音显示,教委工作人员解释称,目前教育、财政等多部门正协同制定具体减免执行方案,涉及非普惠民办园的分级定档减免细则尚末完全核定,导致部分私立园出于运营考虑选择“先预收后补退”。待区教委统一组织好区域园所培训并明确细则后,会对各类幼儿园补贴到位,也会督促园所退还已收取的应减免费用。

该工作人员坦言,执行细则制定涉及多部门协调,落地还需等上一阵子,“还需个把月的时间”。至于部分家长对幼儿园在补贴后会否克扣退款的担忧,工作人员则强调:"教委会建立相应核查机制,确保资金专款专用。"

南都N视频记者关注到,此前财政部科教和文化司司长许留庆在8月7日的国新办发布会上曾表示,“会督导地方在8月底前完成资金拨付准备,确保开学时政策‘不打折扣’落地。”

此前,中国教育科学研究院研究员储朝晖谈及本次保教费惠民减免政策曾指出,此次政策一大亮点在于体现了“包容性普惠”导向。对所有经当地政府认可的幼儿园在园儿童一视同仁,均享受免费待遇,“这就避免了以往实践中按‘普惠/非普惠’‘公办/民办’‘营利/非营利’等标签操作带来的潜在不公。”

9月10日,在山东省滕州市西岗镇中心幼儿园(柴里)分园,老师和小朋友一起玩“老鹰捉小鸡”趣味游戏。 自今年9月新学期开始,幼儿园大班在园儿童将享受免保教费政策。新华社发(李志军摄)

民办园负责人:政府补贴不能及时到位,先收后返是无奈之举

而据南都N视频记者在近两周对北京各区多个园所的核访中观察到,虽然公立幼儿园基本都已执行了9月的保教费减免退费,但不同城区的普惠民办园及各类私立园执行情况进度不一。其中网络平台上反馈大兴、朝阳等区的私立园未减免的情况较多。数位民办园经营者在与记者交流中普遍提到,在实际政策的执行中,民办幼儿园往往因为面临资质认定标准不清晰、补贴拨付不及时等问题,导致政策红利未能及时到达家长端。

北京一些私立幼儿园的家长吐槽大班保教费尚未减免。

在补贴拨付方面,地方财政压力与资金到位效率也一直是学前普惠落地的痛点,资金的长期稳定性与公平分配仍面临多重挑战。

据财政部此前公布的测算,仅2025年秋季学期,全国财政在保教费减免保障上需新增支出约200亿元,这笔资金由中央与地方共同承担。其中,中央财政对西部、中部、东部地区分别按 80%、60%、50% 比例分担。根据北京8月底的《通知》要求,北京市在确定各区财政补助总规模并扣除中央财政补助资金后,市区财政各按照50%比例负担。

多地幼儿家长吐槽保教费未获减免。

储朝晖结合过往普惠政策实施经验坦言:“过去中央推行普惠园补贴时,部分县级财政因收入有限,存在资金延迟拨付甚至拖欠情况,导致民办园运营困难。”

一位海淀区某连锁民办园的负责人也坦言:"一方面生源数在减少,一方面运营成本也有上涨压力,要保证办园质量不下降,如果政府补贴不能及时到位,确实会影响决策,出现观望情绪。先收后返也是无奈之举。"这种矛盾心理在业界颇具代表性——既要响应政策号召,又需维持既有盈利水平。

记者留意到,最近已有多位民办园负责人在公开受访时表示,希望采用‘学券制’—— 由政府向每个儿童发放等额学券,幼儿园凭学券向财政兑换资金。“这种方式能减少中间环节,确保资金直达机构,但对地方财政的刚性支出要求更高,需要地方政府提前做好预算规划。”储朝晖直言。

采写:南都N视频记者吕虹 发自北京