指南者留学学长说:重修 12 门课逆袭港三,我放弃港大选港中文

一、留学契机

刚进大学时,我和很多同龄人一样对未来迷茫,既没有清晰的职业规划,也没意识到绩点的重要性,大一大二都抱着 “考试及格就行” 的心态度过。那时我没考虑过留学,受山东 “卷王” 环境影响,默认把考研当作未来的方向。

改变想法是在大二下学期,我偶然查阅近五年考研数据后陷入焦虑。2023 年全国考研报名人数超 474 万,录取率却仅约 16%,热门专业报录比甚至达 30:1。更关键的是,考研只能填单一志愿,一旦失利调剂机会渺茫,相当于把未来押在一场低胜率的 “赌博” 上,失败代价是一整年的青春。

后来在知乎搜索 “考研失败怎么办” 时,一条留学相关的回答吸引了我。留学可以同时申请多所院校,录取结果和本科背景、GPA、语言成绩等硬性条件直接挂钩,风险更低、选择更多。这让我意识到,留学或许才是更适合我的赛道,也由此开启了我的留学准备之路。

后来在知乎搜索 “考研失败怎么办” 时,一条留学相关的回答吸引了我。留学可以同时申请多所院校,录取结果和本科背景、GPA、语言成绩等硬性条件直接挂钩,风险更低、选择更多。这让我意识到,留学或许才是更适合我的赛道,也由此开启了我的留学准备之路。

在选择留学机构时,我最初通过 “指南者留学 App” 了解香港院校的申请要求、课程设置和录取案例。App 界面清晰、信息全面,还能根据我的背景推荐匹配院校,帮我初步规划留学方向。真正让我决定选择指南者的,是其线下宣讲会和顾问老师的专业评估。

大三开学初,指南者在我校附近举办分享会,学长学姐的逆袭案例让我很受触动。宣讲结束后,顾问老师免费为我做一对一评估,直言我的专业课成绩波动大但数学核心课分数不错,可重点申请统计和数据科学方向,同时指出当前 GPA 不到 80 分是硬伤,必须尽快重修低分课程。这种一针见血的分析,让我在对比多家机构后最终选择签约指南者。

二、申请过程

签约后,我先着手准备雅思。2023 年国庆假期,别人都去旅游,我却在学校闭关备考,10 月中旬参加第一场雅思考试,拿到了 6.5 分。这个分数对港校申请来说 “够用但不耀眼”,我曾纠结是否要继续刷分,直到指南者顾问老师点醒我:“统计类专业招生官更看重数学成绩证明的学术潜力,而非语言成绩小数点后的较量。” 这让我明确了重心 —— 提升 GPA。

由于大一大二的松懈,我的不少科目成绩刚过及格线,大三时 GPA 仅 79.5。为弥补欠账,我大三一年重修了 12 门课,还选了很多限选课争取高分。那段时间,期末考试科目常达两位数,期末周每天要考 1-2 门,看着同学早早考完放松,我虽羡慕却没放弃,一直告诉自己 “耐得住寂寞才能守得住繁华”。最终,我的 GPA 提升 7 分,突破 85 大关,从原本港五边缘的水平,有了主申港三的底气。

2025 年 QS 排名发布后,香港院校排名全面上升,申请难度大增,加上 “申请人数翻倍、难度暴涨 50%” 的消息,我在申请季十分焦虑。直到 11 月末收到港中文的面试邀请,焦虑才转化为激动,但我也清楚面试只是第一步。由于长时间没系统用英语交流,我有些担心,好在指南者为我安排了模拟面试,帮我押题、适应英语环境、熟悉流程,让我逐渐找回自信。

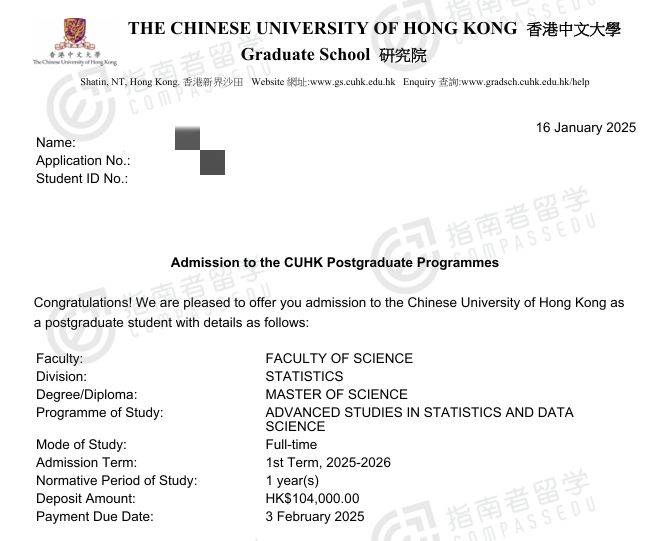

之后我又陆续收到港大、港科的笔试邀请,面对紧张的笔面试任务,指南者老师迅速帮我梳理备考时间线、提供笔试资料,让我能高效复习。通过几场面试我发现,港中文侧重专业知识考察,比如中心极限定理;港科更注重简历挖掘,会针对项目提问。幸运的是,面试官都很和蔼,我顺利通过所有笔面试,收到多所院校的推研邀请,尤其是港中文的第一封推研邮件,让我激动得双手颤抖。

拿到港大统计、港中文统计与数据科学等 offer 后,我在两者间纠结许久,最终从三方面考虑选择港中文。一是校园环境与就读体验,港中文校园面积比港大大多,自然风光优美、设施舒适,更利于学习和生活;二是整体花费与生活便利性,港中文 tuition 相对合理,奖学金设置有优势,且靠近深圳,周末消遣、网购都方便,性价比更高;三是项目质量与课程设置,港中文的课程更注重理论与实践结合,涵盖机器学习、深度学习等前沿内容,契合我的职业规划,且班级规模小,能有更多师生互动机会,面试时老师的人文关怀也让我充满期待。

拿到港大统计、港中文统计与数据科学等 offer 后,我在两者间纠结许久,最终从三方面考虑选择港中文。一是校园环境与就读体验,港中文校园面积比港大大多,自然风光优美、设施舒适,更利于学习和生活;二是整体花费与生活便利性,港中文 tuition 相对合理,奖学金设置有优势,且靠近深圳,周末消遣、网购都方便,性价比更高;三是项目质量与课程设置,港中文的课程更注重理论与实践结合,涵盖机器学习、深度学习等前沿内容,契合我的职业规划,且班级规模小,能有更多师生互动机会,面试时老师的人文关怀也让我充满期待。

回顾整个申请历程,从懵懂无知到明确方向,从拼命刷分到收获 offer,虽充满艰辛,但也让我成长。未来在港中文,我会继续保持努力,珍惜学习机会,实现人生价值。

回顾整个申请历程,从懵懂无知到明确方向,从拼命刷分到收获 offer,虽充满艰辛,但也让我成长。未来在港中文,我会继续保持努力,珍惜学习机会,实现人生价值。