2025秋新教材大象社版一年级科学(上册)电子课本(高清PDF版可打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新大象社版一年级科学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

小学科学课程解读:培养科学素养的启蒙之旅

小学科学作为义务教育阶段的核心基础课程,承载着开启学生科学思维、塑造科学素养的重要使命。它并非孤立的知识传授,而是通过整合多领域内容、设计实践活动,引导学生从身边现象出发,探索自然与世界的奥秘。以下从课程核心特质、目标体系、知识框架及教学方法四个维度,全面解读小学科学课程的内涵与价值。

一、课程核心特质:奠定科学学习的基石

小学科学课程的设计围绕 “启蒙性、体验性、整合性” 三大核心特质展开,为学生科学素养的初步形成搭建框架。

(一)启蒙性:搭建科学认知的起点

小学阶段是科学素养培养的 “黄金启蒙期”,课程通过贴近儿童生活的内容,帮助学生建立对科学的初步认知。无论是观察身边的植物生长,还是探索物体的浮沉,都旨在让学生在轻松的氛围中体验科学探究的过程,掌握基础科学知识(如 “植物需要阳光和水才能生长”),同时养成 “遇事提问” 的习惯 —— 比如 “为什么树叶秋天会变黄?”“为什么冰块会融化?”,这些看似简单的问题,正是科学思维的萌芽。这种早期积累,不仅为后续中学阶段的系统科学学习铺路,更能让学生学会用科学视角看待日常生活。

(二)体验性:以实践驱动知识理解

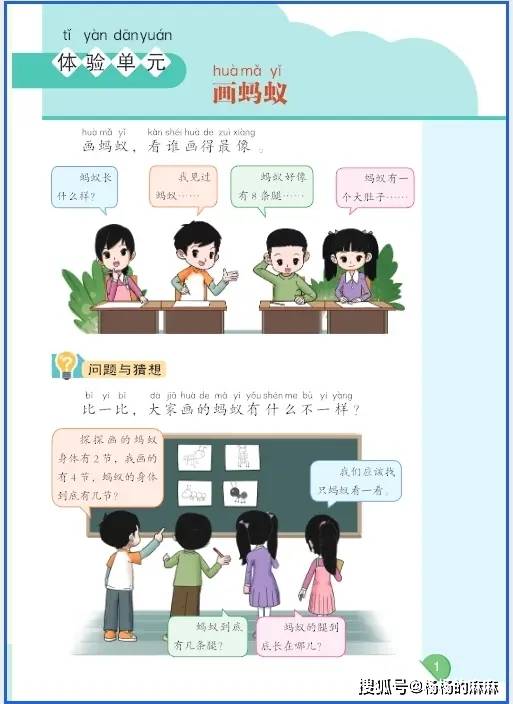

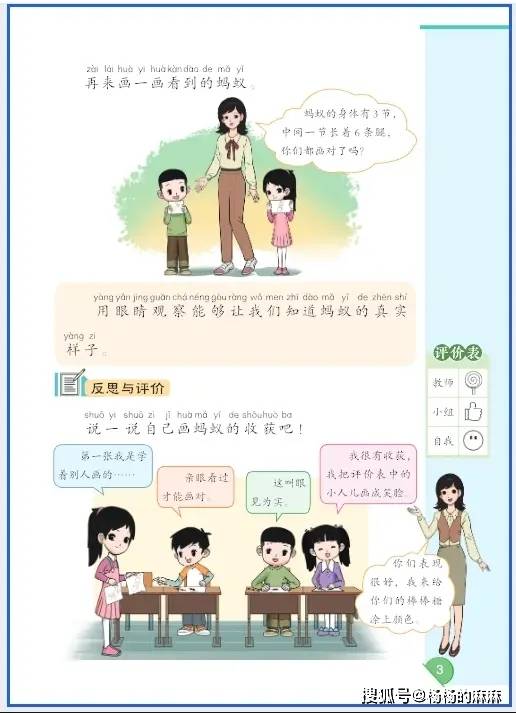

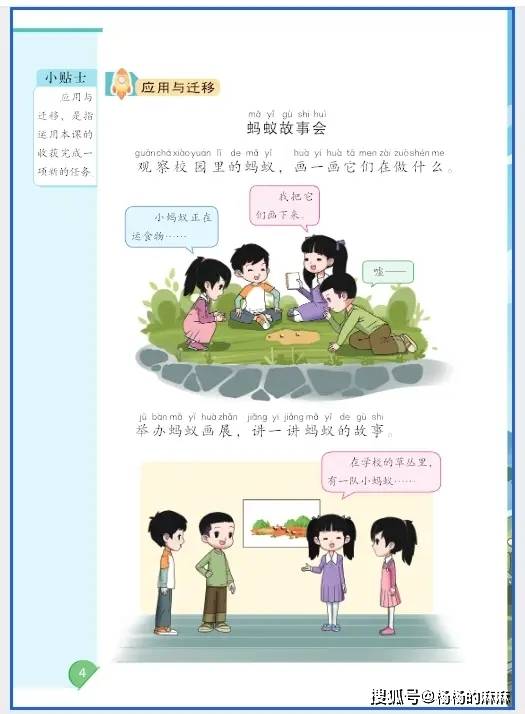

“做中学” 是小学科学课程的核心理念,课程拒绝单纯的 “理论灌输”,而是强调让学生亲身参与探究活动。从 “动手种植一颗种子,观察它的生长变化”,到 “用放大镜观察蚂蚁的生活习性”,再到 “设计简单装置解决‘如何让小球滚得更远’的问题”,每一项活动都让学生从 “被动听” 转变为 “主动做”。在实践中,学生不仅能掌握基础探究技能(如使用测量工具、记录实验现象),更能学会分析问题、解决问题 —— 比如通过对比实验,发现 “水的温度会影响盐的溶解速度”,这种源于实践的认知,远比书本知识更深刻。

(三)整合性:打破学科边界的知识融合

小学科学不局限于单一领域,而是围绕学生身边的真实现象,整合了物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程四大领域的知识与方法。例如,在 “观察天气变化” 的主题中,既涉及 “地球与宇宙科学” 中 “大气运动” 的知识,也需要用 “物质科学” 中 “温度、湿度的测量” 技能,还可能通过 “技术与工程” 的思路设计 “简易天气预报装置”,甚至会联系 “生命科学” 中 “天气对动植物生存的影响”。这种多领域知识的相互渗透,能帮助学生建立 “世界是相互联系的” 整体认知,避免知识碎片化。

二、课程目标体系:构建科学素养的四维框架

小学科学课程的目标并非单一的 “学知识”,而是从 “知识、能力、态度、责任” 四个维度,全面塑造学生的科学素养。

(一)科学知识:掌握基础科学认知

通过课程学习,学生需理解四大领域的核心基础概念:在物质科学中,了解 “物质有固态、液态、气态三种形态,且形态可以相互转化”;在生命科学中,认识 “动植物都有适应环境的特征,如骆驼的驼峰能储存水分”;在地球与宇宙科学中,知晓 “地球是太阳系中的行星,月球是地球的卫星”;在技术与工程中,明白 “简单工具(如剪刀、尺子)的工作原理,以及‘设计 - 制作 - 改进’的基本流程”。这些知识不是孤立的 “知识点”,而是帮助学生解释自然现象的 “认知工具”。

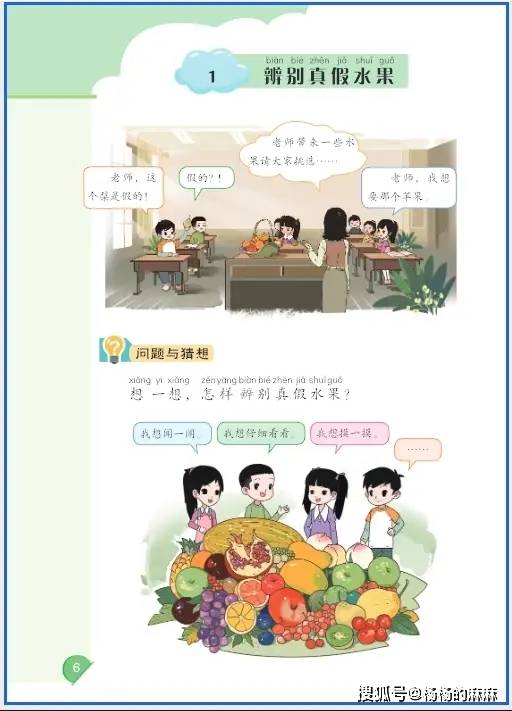

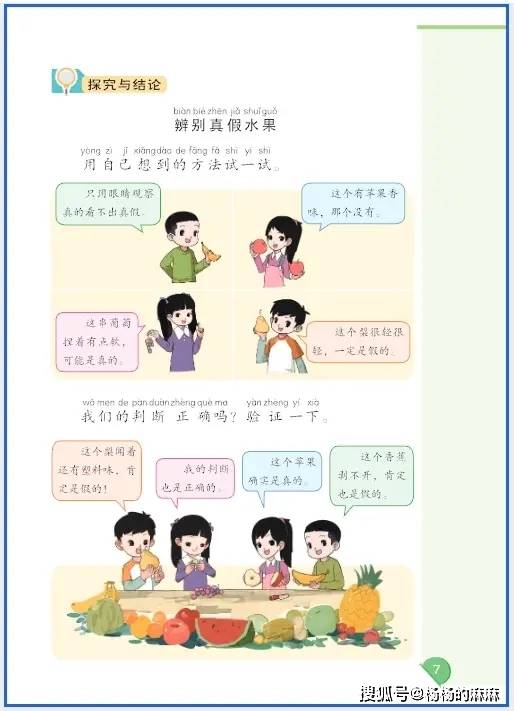

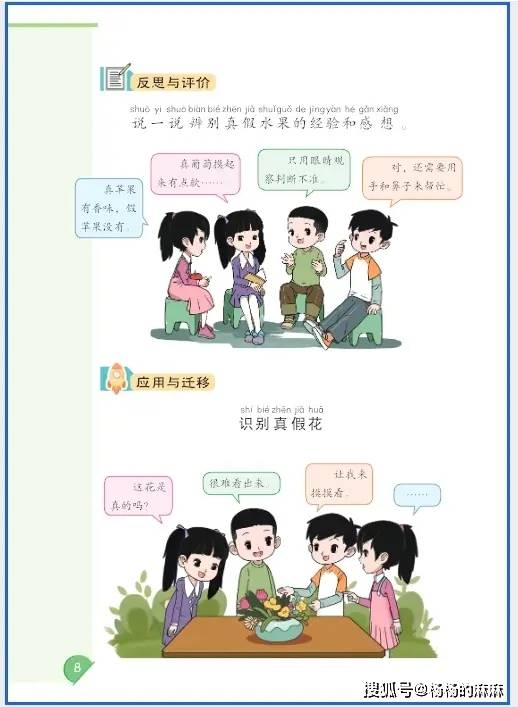

(二)科学探究:培养核心科学能力

课程注重让学生 “像科学家一样思考和行动”,通过完整的探究过程(提出问题→猜想与假设→设计实验→收集证据→分析结论→交流分享),培养关键能力:比如看到 “树叶落到地上”,能提出 “为什么树叶总是正面朝下?” 的问题;通过对比不同形状的纸飞机,收集 “飞行距离” 的数据,分析 “机翼形状对飞行的影响”;在小组实验中,学会分工合作、清晰表达自己的发现。这些能力的培养,能让学生终身受益于 “用证据说话” 的科学思维。

(三)科学态度:塑造积极探究品格

课程强调在探究过程中,引导学生形成三大核心态度:一是 “尊重事实”,比如实验结果与猜想不符时,不强行修改数据,而是分析原因;二是 “乐于探究”,通过有趣的活动(如 “寻找校园里的昆虫”“制作简易火山模型”),保护学生天生的好奇心和求知欲;三是 “善于合作”,在小组探究中学会倾听他人观点、分享自己的想法,明白 “科学研究往往需要团队协作”。这些态度是科学素养的 “灵魂”,决定了学生对科学的长期兴趣。

(四)科学责任:建立社会与环境意识

课程还注重引导学生思考 “科学与生活的关系”,培养两大责任意识:一是 “创新意识”,比如通过 “改进书包肩带”“设计环保购物袋”,理解 “科学技术能解决生活中的问题”;二是 “环境与社会责任”,认识到 “人类活动会影响环境,如过度使用塑料袋会造成污染”,从而养成 “节约用水、垃圾分类” 等环保习惯,同时明白 “科学技术的发展需要兼顾社会效益,不能损害环境”。

三、课程内容框架:四大领域的具体展开

小学科学的内容围绕学生的生活经验设计,四大领域的知识均从 “身边现象” 切入,避免抽象难懂的概念,让学生 “看得见、摸得着、能探究”。

(一)生命科学:探索生物的生存与发展

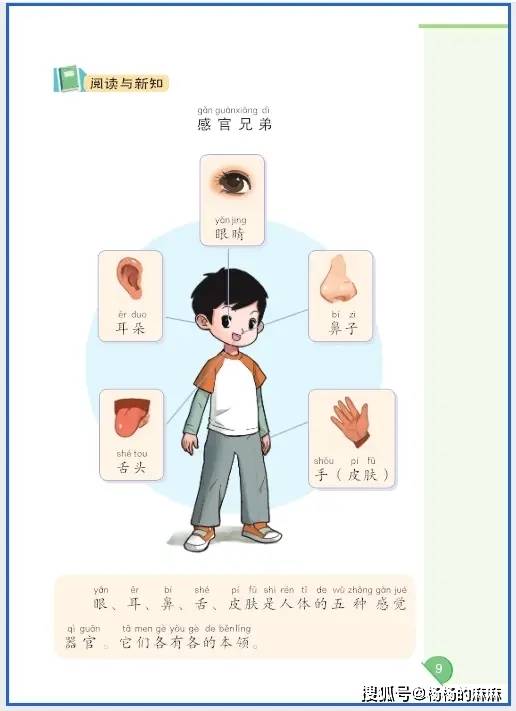

内容聚焦 “生物与环境的关系”,具体包括:植物方面,认识 “植物的根负责吸收水分,叶负责光合作用”,以及 “向日葵的花盘会跟着太阳转” 等适应环境的特征;动物方面,了解 “青蛙会从蝌蚪变成成蛙(变态发育),鸟类通过产卵繁殖后代”;人体方面,学习 “人体有消化系统、呼吸系统等,按时吃饭、勤锻炼能保持健康”;生态方面,理解 “蜜蜂采蜜能帮助植物传粉,而植物为蜜蜂提供食物” 的相互依存关系。

(二)物质科学:理解物质的性质与变化

核心是 “物质的特征与运动规律”:比如探究 “物质的溶解”,学生通过实验发现 “白糖能溶解在水里,但沙子不能”,且 “搅拌、加热能让白糖溶解得更快”;认识 “力与运动”,通过 “推桌子、扔皮球” 的活动,理解 “力能改变物体的运动状态,如让静止的桌子动起来,让运动的皮球停下来”;了解 “能量”,比如 “灯泡发光需要电能,太阳能热水器能将太阳能转化为热能”。

(三)地球与宇宙科学:认知我们的星球与宇宙

从 “地球的结构与运动” 展开:比如通过 “切开的鸡蛋类比地球结构”,认识 “地球分为地壳(蛋壳)、地幔(蛋白)、地核(蛋黄)”;通过 “昼夜交替” 的现象,理解 “地球自转一周是一天”;通过 “四季变化”,知晓 “地球绕太阳公转一周是一年”;在宇宙方面,认识 “太阳系有八大行星,我们能看到的星星大多是遥远的恒星”。

(四)技术与工程:体验设计与制作的过程

重点是 “用技术解决实际问题”:比如 “设计简易书架”,学生需要先思考 “书架要放几本书(承重需求)”“用什么材料(纸板、木棍)”,再画出设计图,动手制作,最后测试 “书架是否稳固” 并改进;学习 “简单工具的使用”,比如用剪刀裁剪材料、用尺子测量长度,理解 “工具能提高工作效率”;还会了解 “桥梁的基本结构(如梁桥、拱桥)”,尝试用吸管搭建 “能承受一定重量的小桥”。

四、教学方法:以探究为核心的多样化实践

小学科学的教学拒绝 “一刀切” 的方法,而是以 “探究式学习” 为核心,结合不同内容和学生特点,灵活运用多种方式,让学生主动参与、深度思考。

(一)探究式学习:让学生成为 “小科学家”

这是小学科学最主要的教学方法,教师会设计完整的探究任务,引导学生自主完成。比如 “探究‘种子发芽需要什么条件’”,教师不会直接告诉答案,而是让学生先猜想 “需要水?阳光?土壤?”,再分组设计对比实验(一组浇水、一组不浇水,其他条件相同),每天观察记录种子的变化,最后通过分析数据得出 “种子发芽需要水、空气和适宜的温度” 的结论。整个过程中,学生是 “探究的主人”,教师只扮演 “引导者” 的角色。

(二)多样化辅助方法:适配不同学习需求

除了探究式学习,教师还会根据内容灵活搭配其他方法:

- 讲授法:用于介绍基础概念,比如 “地球的公转”,教师会通过动画演示,配合简洁的讲解,帮助学生理解抽象知识;

- 演示法:用于展示复杂或有安全风险的实验,比如 “酒精灯的使用”,教师会先演示 “如何点燃、熄灭酒精灯”,强调安全注意事项,再让学生尝试;

- 实验法:用于验证简单猜想,比如 “探究‘物体的沉浮与什么有关’”,学生通过将不同物体(石头、木块、塑料块)放入水中,直接观察现象并记录;

- 讨论法:用于交流探究结果,比如实验结束后,小组分享 “自己的发现”,讨论 “为什么会出现不同的结果”,在思维碰撞中深化理解。

总之,小学科学课程的核心不是 “教知识”,而是 “育素养”—— 它通过贴近生活的内容、动手实践的过程、灵活多样的方法,让学生在探索中爱上科学、学会思考,为未来成为 “具有科学思维和社会责任感的公民” 奠定坚实基础。