北京“顶流”编制卷出新高度?!多所市属高校含金量猛涨!

“宇宙的尽头是编制”,这句话的含金量仍在攀升。

尤其在北京,它早已不只是一份工作,还代表着稳定和体面。

然而,市人力社保局近日一纸公告下来, 北京的“顶流”编制,对留学生关上了大门。

要知道,进入体制的路不止一条,包括选调、国考、省考等。

同样是“铁饭碗”,含金量却有所不同。

其中,选调生作为“后备干部”重点培养,晋升天花板相对较高。

而定向选调生,更堪称“铁饭碗”中的“金饭碗”。

定向选调生源优中选优,岗位直指核心部门,不仅起点高,发展上限也更高,是名副其实的体制内“快车道”。

可如今,这条“快车道”明确写着“留学生暂勿入内”。

以前,哈耶普斯麻牛剑的“看不上”北京市属高校;但现在,仅从北京定向选调的门槛来看,世界顶级名校的毕业生,还不如市属高校某些专业的毕业生。

真是三十年河东、三十年河西。

一时间,不少留学家庭的长期教育规划被打乱,更多家长则开始担忧,这一变化是否会导致高考竞争越发激烈?

今年北京定向选调哪些专业的含金量升高?为何顶流编制要对留学生亮红灯?这一切又给大多数普通家庭带来了哪些教育启示?具体内容一起来看——

北京这10所高校的含金量仍在升高!

值得一提的是,今年北京定向选调招聘照旧和“优培计划”一同发布。

先说下两者区别。

定向选调是公务员编制,优培是企事业单位岗。

定向选调现已成为国内高校毕业生“专场”,而优培仍面向留学生开放。

据统计,今年两大项目共放出930个名额(定向529人,优培401人)。

一水儿好岗位,但入围条件相当严苛,把大多数应届生挡在门外。

尤其是这三条硬门槛,需要家长提高警惕。

第一道门槛,留学生直接“出局”,国内43所“双一流”成了香饽饽。

想报北京定向选调,必须毕业于指定的68所国内高校——43所“双一流”,加上25所拥有“双一流”学科的北京高校。

这里有两个对家长超级有用的信息:

其一,43所“双一流”高校毕业生,基本上可以“通吃”全国各地的选调机会。

这43所高校包括39所985,云南大学、郑州大学、新疆大学这三所211,再加上中国科学院大学。

想要走体制内,985绝对算是“金字招牌”;而对北京考生来说,录取分数相对友好的三所211,也成为冲击顶级编制的“捷径”。

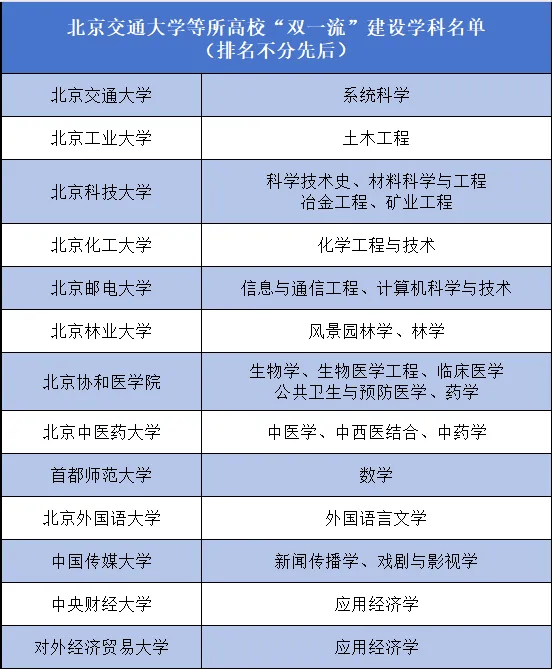

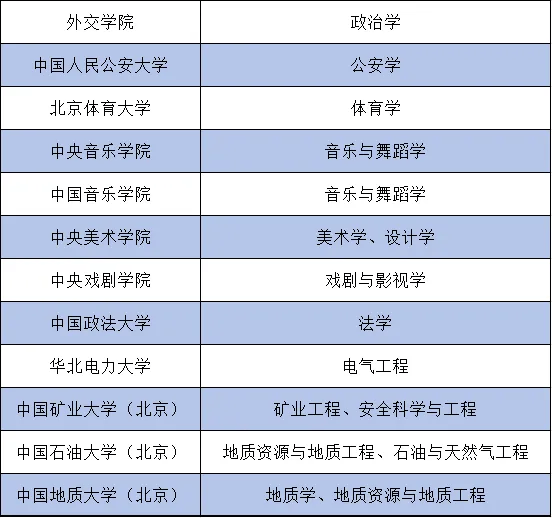

其二,北京25所高校凭借“双一流”建设学科入围。

需要提醒的是, 各地选调认的“双一流”学科不一样,通常会向本地高校倾斜。

对比京沪两地即可发现,北京有 10 所高校的“双一流”学科,两地都认——

北京交通大学:系统科学

北京工业大学:土木工程

北京邮电大学:信息与通信工程、计算机科学与技术

北京林业大学:风景园林学、林学

北京协和医学院:生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学

北京中医药大学:中医学、中西医结合、中药学

中国传媒大学:新闻传播学、戏剧与影视学

中央财经大学:应用经济学

对外经济贸易大学:应用经济学

中国政法大学:法学

这些专业几乎全国“通吃”,含金量直接高出一大截!

这也提醒考生,若以“双一流”学科身份报考,务必关注目标地区的具体学科名录。

25所高校“双一流”建设学科名单

第二道门槛,“优培计划”严卡留学生学历,本科、硕士都要看。

值得关注的是,优培计划对国内毕业生和留学生的学历要求差别挺大。

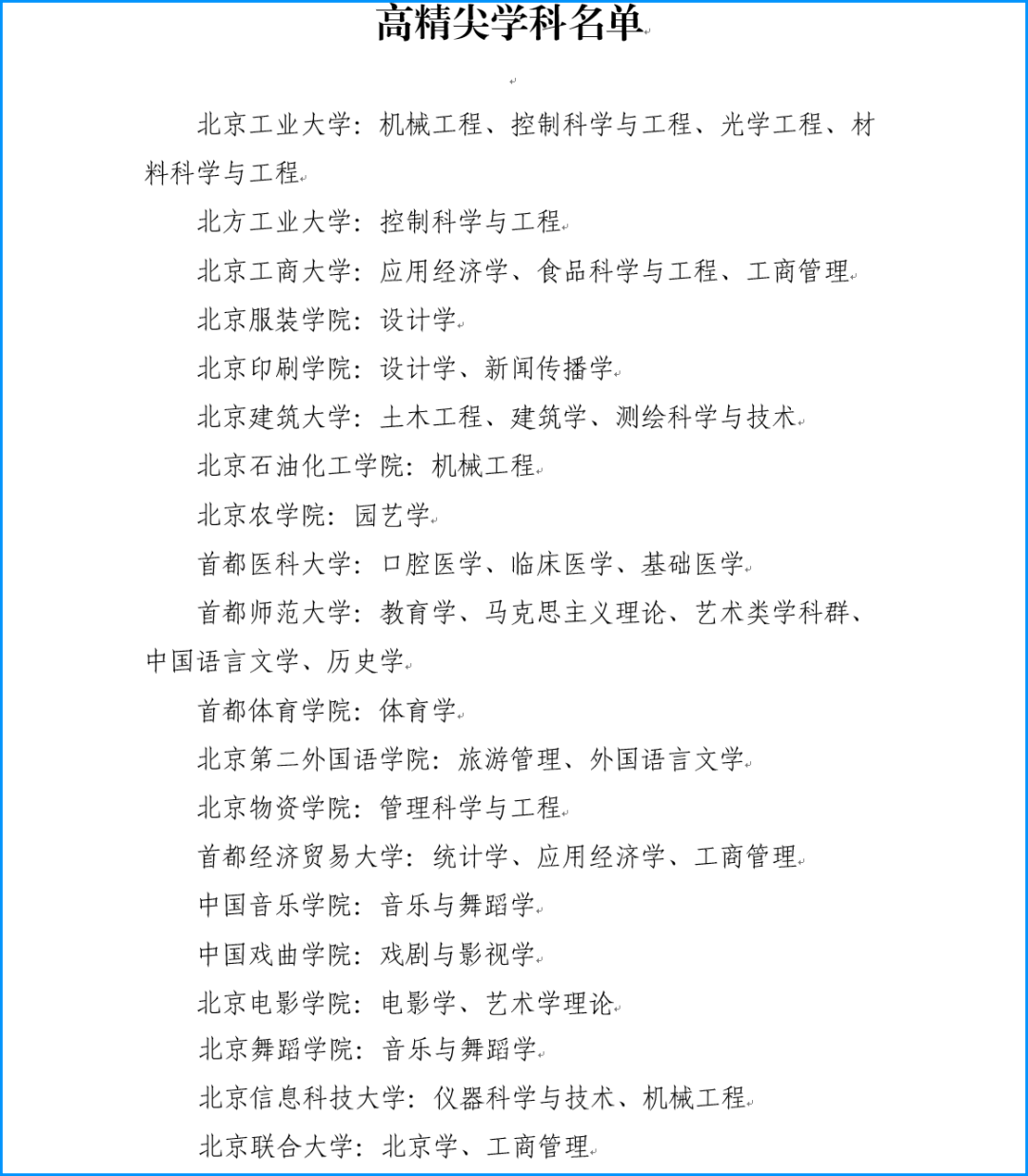

除了43所“双一流”建设高校、25所高校“双一流”建设学科之外, 20所市属高校高精尖学科的毕业生也可以报考。

更多市属高校在优培计划中上桌吃饭。

建议家长重点关注北京市属高校的这些“王牌”专业。

如果留学生想走优培,需要连闯两关。

先是本科关。

不管硕士院校有多牛,本科必须满足优培的要求。

然后是硕士关。

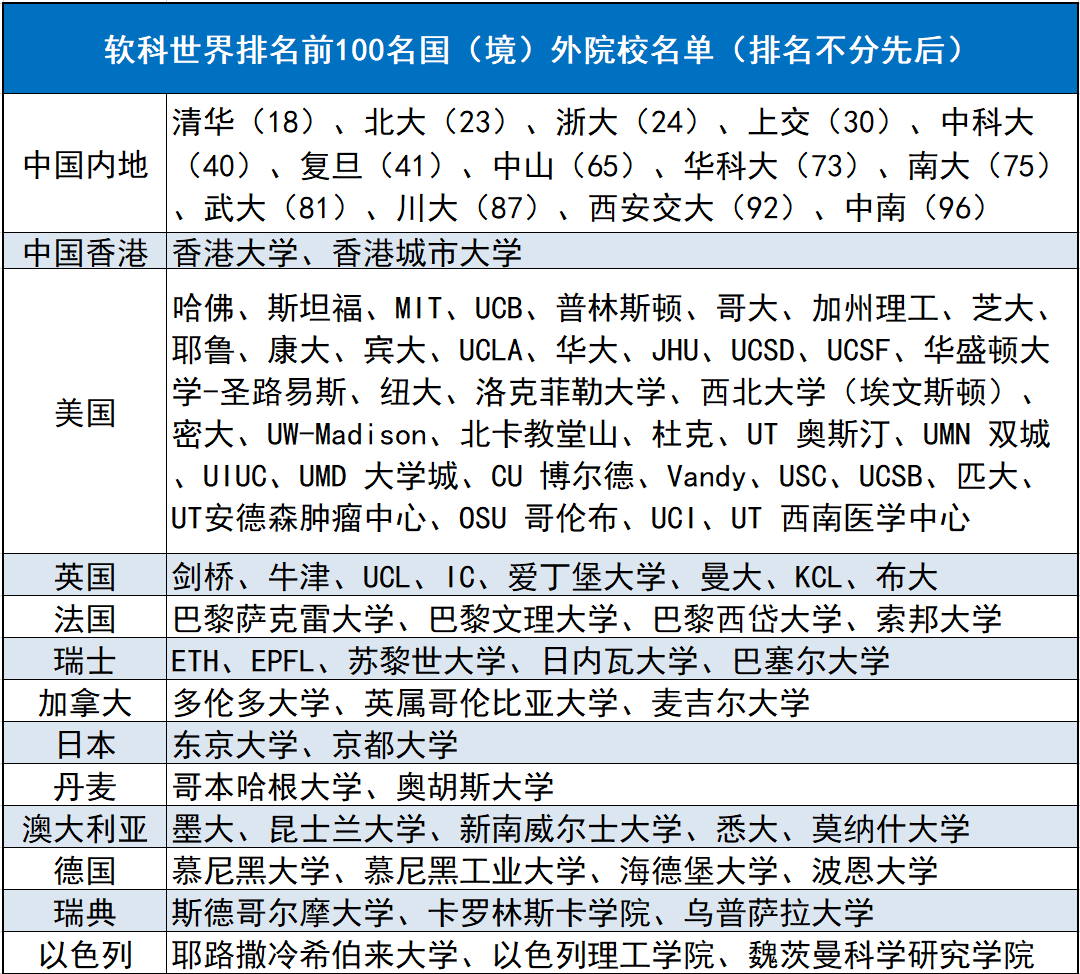

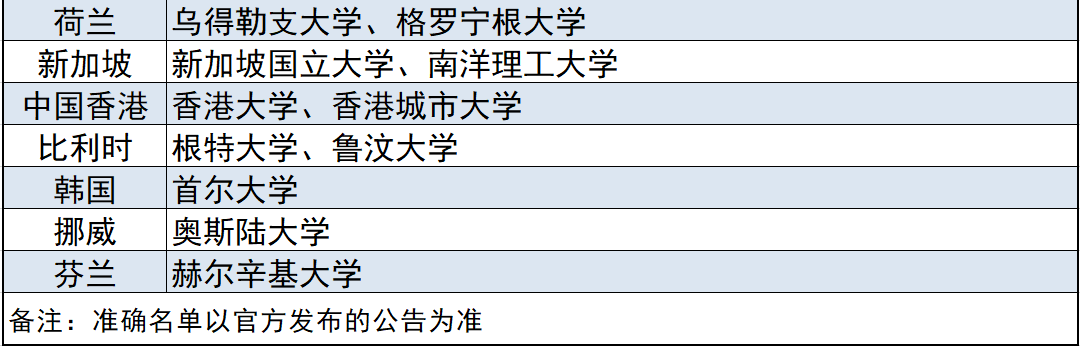

硕士院校 只认中国软科排行榜(ARWU)前100。

注意,只认软科,其他比较有名的QS、泰晤士、U.S. News等榜单,一概不认!

这就带来一个现实问题:不同榜单结果大不相同。

举个例子。

最新QS榜单,港大、港中文、港科大、港城大都是Top100。可到了软科榜,只有港大和港城大入围前100。

据统计,最新软科Top100里,内地高校13所,其他地区87所。

第三道门槛,非京籍面临更高要求。

定向选调过了学历关,还有一道坎儿。

根据公告,京籍生三个条件满足其一即可,非京籍还要是校级三好学生、优秀学生干部,或者拿过校级一等奖学金。

“顶流”编制对留学生亮红灯

背后藏着3个教育真相!

为何北京定向选调对留学生亮起红灯?

难道哈佛剑桥真的不如国内“双一流”?

答案绝非表面那么简单!

这背后,藏着三个发人深省的“教育真相”。

第一个真相:海归光环褪色,国内高校强势崛起。

曾几何时,海归是“稀缺人才”的代名词。

而如今, 每年回国的留学生超过百万,海归身份的含金量自然下降。

更重要的是, 国内高校迅猛发展,优质高教资源已稳居全球第二。

最新软科榜单,清华(18)进入世界前20,位列亚洲第一!内地共有13所高校进入世界百强。

再加上一些海外院校用“一年制硕士” 招揽学生,被网友戏称为“水硕”,这些人回国扎堆考编,政策制定者能不谨慎么?

第二个真相:比起公务员考试,定向选调更加强调政治素质过硬。

定向选调培养的是基层一线党政领导干部,所以政治标准是第一位的。

定向选调看重党员身份、学生干部经验、参军经历等条——而这些,往往是留学生的软肋。

这也提醒家长,别让孩子“死读书”,政治素养需要长期培养。

争取早入党,担任学生干部,多拿校级荣誉,这些都是未来走选调的“加分项”。

第三个真相:让教育公平进一步落地。

国人素有“学而优则仕”的观念,加上对“铁饭碗”的认同,在2024年之前, “国际学校+海外高校+考公考编”被不少中产家庭视为曲线救国的黄金之路。

如今这条路堵死,靠实力考上985、双一流的普通家庭的孩子,反而迎来更多机会!

教育公平不再是口号。

在北京走定向选调,拼的不是家长的“钞能力”,而是大学实力和个人的真本事!

未来想捧“金饭碗”?那么还是要回归高考主战场。

高考,至今仍是普通家庭孩子最公平、最硬核的上升通道!

三点教育启示

第一点针对留学生家庭。

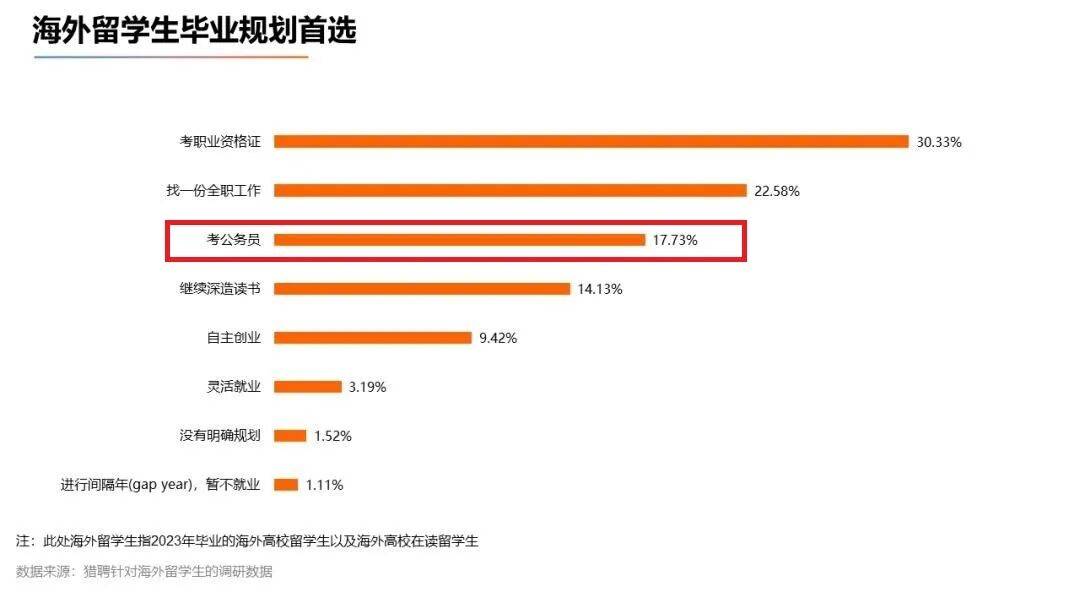

一份调查显示,留学生毕业规划中“考公务员”占比17.73%,位列第三,足见留学生对体制内的向往有多强烈。

好在, 大部分公务员考试并未像定向选调那样设限,留学生依然可以通过考公进入定制内。

有一说一,事业单位、央国企空间广阔,尤其在外事、金融、科技等需要国际视野与外语能力的岗位,留学生反而具备独特优势。

广大普娃家庭则需要关注两方面。

考公上岸的只是少数孩子,其他的普娃怎么办?

一是关注“考编专用校”,其含金量正在赶超部分985。

警校、军校和一些行业特色院校的录取分数今年甚至反超985/211,被考生戏称为“984”。

在充满不确定的当下,“毕业即就业”的踏实感可能比名校光环来得实在。对就业稳定性的务实追求,也推高了这类体制内院校的录取门槛。

二是家长不要过度执着于确定性。

人生漫长,所有的确定性,在未来都存在不确定性。

与其为了追求编制而牺牲探索的可能,不如帮助孩子制定适配自身特点的成长脚本,培养能应对变化的长板与核心竞争力。

而正在或即将读大学的家庭,务必认清两点趋势。

第一,优质编制的门槛已普遍升高,研究生学历几乎成标配。

北京今年定向选调共359个岗位,仅2个限本科报考,实际录取几乎全是研究生,甚至还有博士涌入街道。

第二点,大学不是终点,而是新一轮规划的起点。入校后务必尽早做好保研、考研等规划。

文 | 京教君

内容来源 | 市人社局官网、1822老学长、京城教育圈等,京城教育圈进行整理编辑和内容补充,转载需注明完整来源