中国海洋大学什么档次?怎么样?海洋领域的顶尖存在!

每年志愿填报季,高校圈的热度总围着“985”、“双一流”打转,那些自带光环的院校常被反复提及,可在这金字塔顶端的阵营里,也藏着一些“低调实力派”。它们不刻意追逐流量,却在特定领域深耕出无可替代的实力。

中国海洋大学便是这样一所常常被“忽略”的985高校。

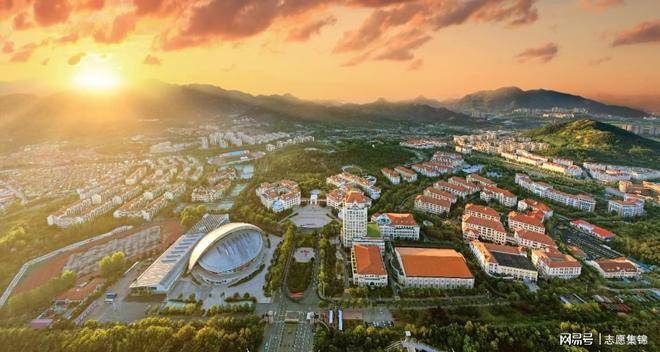

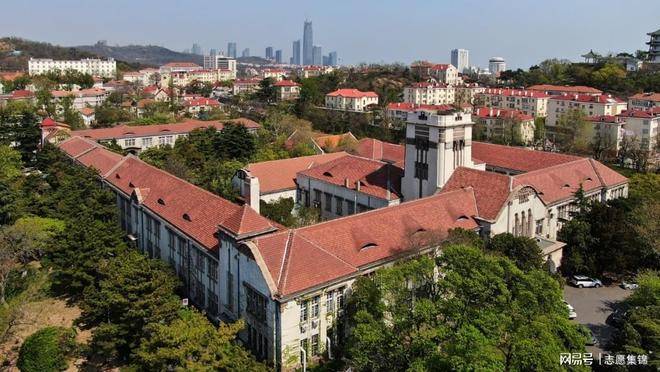

这所始于1924年的学府,从私立青岛大学起步,历经国立山东大学等办学阶段,一路更名迭代,如今已是教育部直属的重点综合性大学,集“211工程”、“985工程”、“双一流”A类建设高校等身份于一身,由教育部、自然资源部、山东省及青岛市四部共建。

百年办学至今,海大已培育36万余名毕业生,其中既有16位海洋领域的两院院士、4任国家海洋局局长这样的行业领军者,也有在“神舟”飞天、“蛟龙”探海、极地科考等国家重大任务中默默奉献的骨干力量。从海洋生态保护到海水养殖革新,从海洋工程建设到海洋药物研发,海大学子的身影,始终活跃在海洋强国建设的关键领域。他们为推动社会发展、增进人民福祉贡献着力量。

支撑着该校成为“人才制造永动机”的,是能为学子引路的优质师资。在全校4100余名教职工中,有11位住鲁院士、170多位国家级人才领衔,22个国家级创新团队和连续三届入选的黄大年式教师团队。他们把学术前沿与产业需求搬进课堂,以丰富的案例和实际项目为教学素材,让学生们接触到最鲜活的知识和最真实的行业动态。

若说人才培育是“软实力”,中国海洋大学的科研硬实力更堪称“海洋领域的国之重器”。牵头筹建的崂山实验室是探索深海奥秘的核心阵地,主持建设的深海圈层与球系统前沿科学中心,瞄准全球海洋科学的前沿难题开展研究......除此之外,该校还有5600吨级的“东方红3”船,它以全球最高静音等级,成为一座移动的“海上实验室”,和另外2艘科考船一起,让学子远海探测做科研不再是纸上谈兵。

依托于这些科研资源,“透明海洋”、“蓝色粮仓”、“蓝色药库”等重大科技战略从这里提出:南海立体观测网构建起“海—地—空—天”一体化体系,能实时捕捉海洋变化;国际首个水产动物全基因组选择育种平台,推动我国海水养殖业迎来藻、虾、贝、鱼、海珍品“五次浪潮”;全球最大的海洋纤毛虫DNA库,成为研究海洋微生物的重要基础......

除了这些,还有已投入使用的科研成果在这里落地——我国第一个现代海洋药物藻酸双酯钠(PSS)、治疗阿尔茨海默症的一类新药GV-971,从实验室走向临床。而且,国家技术发明一等奖、自然科学二等奖等诸多奖项,也成为为中国海洋大学硬实力的最佳注脚。

对于广大学子而言,选择中国海洋大学,意味着站在海洋科学研究的最前沿。这里拥有国内顶尖的海洋学科体系,为学生提供了接触世界一流科研项目、参与国家重大战略工程的宝贵机会。学生可以在“东方红3”船等先进平台上实践,与院士、国家级人才面对面交流,在浓厚的学术氛围中成长。毕业去向涵盖海洋相关的科研机构、政府部门、知名企业等,无论是继续深造还是投身实践,都能在中国海洋大学找到路径。

中国海洋大学的“低调”,从不是实力的欠缺,而是专注海洋领域的沉静。它不刻意张扬“985”的标签,却用每一位优秀人才的成长、每一项突破性的科研成果,证明着自己的价值。对于向往海洋、渴望用学识为国家战略贡献力量的学子来说,选择这所“低调的985”是明智的。