真相大白!济南通报“育英中学教师体罚学生”调查结果,家长控诉的“扇耳光”“趴地捡牌”均不存在

一场引发全网关注的教育风波,终于等来了官方的权威定调。

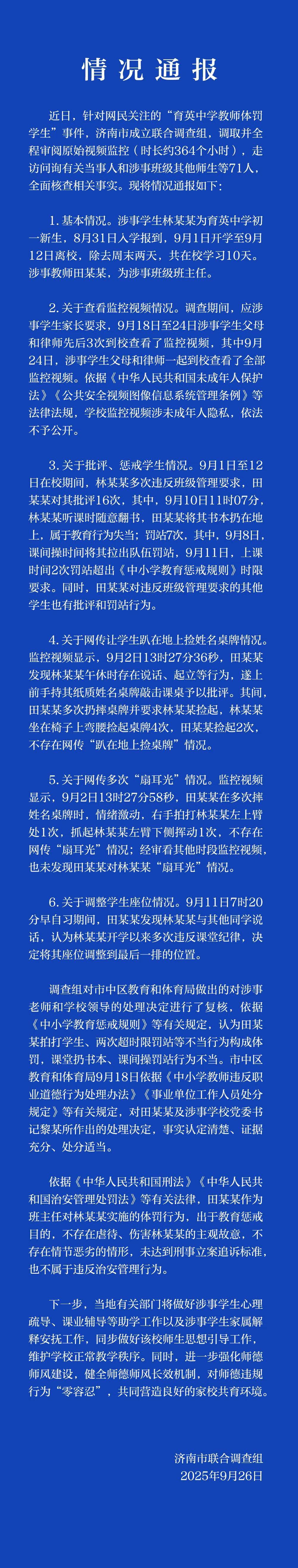

9月26日,济南市联合调查组就“育英中学教师体罚学生”事件发布情况通报,经过调阅364小时监控视频、走访71名相关人员,结果显示此前网络传播的“教师扇耳光”“让学生像狗一样趴在地上捡姓名牌”等情节均不存在。

这一事件的反转,不仅还了教师一个清白,更让我们不得不思考:在人人都有麦克风的时代,我们该如何理性看待每一起“网络维权”事件?

监控不会说谎!364小时视频还原真相

回顾这起事件,最初在网络发酵时,各种情绪化的描述点燃了公众怒火。“教师多次扇耳光”“让学生趴在地上像狗一样捡东西”——这些触目惊心的词汇轻易挑动了大众敏感的神经。

然而,真相究竟如何?

根据通报,调查组调取并全程审阅了时长约364个小时的原始视频监控。这是一个什么概念?相当于不眠不休连续观看15天以上!调查的严谨性可见一斑。

应家长要求,涉事学生父母和律师也曾先后3次到校查看了全部监控视频。这意味着,双方对视频内容都有全面了解。

通报明确指出:

- 不存在“扇耳光”情况:9月2日,田某某在批评学生时,确实有右手拍打学生左上臂处1次,抓起左臂下侧挥动1次的行为,但并非网传的“扇耳光”。其他时段监控也未发现扇耳光情况。

- 不存在“趴在地上捡桌牌”情况:田某某多次扔摔桌牌并要求学生捡起,但学生是坐在椅子上弯腰捡起桌牌4次,并非网传的“趴在地上捡桌牌”。

教师确有不当行为,但非家长描述的“恶魔”

当然,通报也客观指出了教师田某某的不当行为。

在学生入校10天期间,田某某对学生林某某批评16次,罚站7次。其中存在教育行为失当的情况:包括将学生书本扔在地上;一次课间操时间将学生拉出队伍罚站;两次罚站超出《中小学教育惩戒规则》时限要求。

这些行为确实不符合教育规范,这也是田某某和学校领导受到处理的原因。但关键点是——这些行为与最初网络描述的“恶性体罚”存在本质区别。

调查组认定,田某某作为班主任对林某某实施的体罚行为,“出于教育惩戒目的,不存在虐待、伤害林某某的主观故意,不存在情节恶劣的情形”,未达到刑事立案追诉标准,也不属于违反治安管理行为。

反思:为什么我们总是被极端叙事带偏节奏?

这起事件的反转,不禁让人联想到近年来多起类似的“教育纠纷”。几乎形成一个固定模式:家长控诉教师暴行——网友义愤填膺——调查发现事实有出入——舆论反转。

为什么我们总是容易被极端叙事带偏节奏?

一方面,公众对教育问题的关注度极高,尤其是涉及教师与学生的关系时,更容易引发共鸣。另一方面,在信息传播过程中,部分当事人可能会无意或有意地强化叙述的戏剧性,以吸引关注和同情。

然而,这种夸大其词的做法,长远来看损害的是家校之间的信任基础。当一起又一起“体罚门”被证实存在夸大,真正的教育问题反而可能被忽视。

建立健康家校关系,需要理性与信任

通报的最后部分给出了积极的解决方案:当地有关部门将做好涉事学生心理疏导、课业辅导等助学工作以及家属解释安抚工作,同时进一步强化师德师风建设。

这一处理方式体现了既关注学生权益,又注重教育生态平衡的理性态度。

教育的本质是育人,这一过程需要教师、家长和社会的共同参与。健康的家校关系应建立在相互信任和有效沟通的基础上,而非对立与猜疑。

当教育问题出现时,我们应当给予调查机构足够的信任和时间,避免被情绪化的网络声音所左右。同时,学校也应加强透明度和沟通机制,及时回应家长关切,避免误解积累成矛盾。

这起事件给所有人上了一课:在真相未明之前,保持理性不易,但却是我们必须努力的方向。