扫一屋,亦可扫天下!班级管理无小事,这项工作班主任要务必重视

文|教而育之

你有没有发现?班级里总有几个学生,成绩不理想,就自动被安排去倒垃圾、擦黑板、扫走廊?

你有没有思考过?为什么一个班卫生总是搞不好,纪律、学风、凝聚力也往往跟着出问题?

一间教室的地面是否干净、窗台有无灰尘、黑板槽是否清理彻底,藏着的不仅是环境整洁度,更是学生的责任意识、班级的规则文化,以及班主任的管理功力。可现实里,不少班主任仍将卫生打扫归为边角小事,要么疏于统筹,要么习惯性让成绩差的学生承担,最终陷入 “卫生搞不好、学生有抵触、管理更被动” 的恶性循环。

其实,“一屋不扫何以扫天下” 从来不是一句口号。对中小学生而言,打扫卫生不是体力活,而是 成长课。它能教会学生尊重劳动、学会合作,也能让暂时落后的学生找到价值感。那么,班主任该如何跳出误区,把班级卫生管理做成 “育人载体”?

为什么说班级卫生无小事?

一屋不扫,何以扫天下?这句话放在班级管理中,再贴切不过。

1.卫生是班级文化的镜子

一个窗明几净的教室,传递的是秩序、尊重与责任感;一个垃圾遍地、桌椅歪斜的教室,折射的是懒散、漠然与失序。学生每天在其中学习生活,环境潜移默化地塑造着他们的行为习惯和心理状态。

2.卫生是班级管理的“晴雨表”

一个连地面纸屑都无人清理、黑板槽积满粉笔灰的班级,往往也存在纪律松散、分工模糊的问题。因为卫生管理的核心是责任分配与规则执行。当学生能主动维护自己座位周边的整洁,能按时完成负责区域的任务,这种对自己负责、对集体尽责的意识,会自然迁移到听课、作业、班级活动中,成为班级管理的隐性基石。

3.卫生是育人价值的富矿

打扫卫生,从来不只是干活。它是劳动教育的主阵地,是责任感、合作意识、细节意识的培养场。可惜,太多班主任把它当成任务而非教育。

4步搭建可复制的卫生管理体系

卫生管理不是临时安排,而是制度性保障。班主任只需花1-2节课建立体系,后续就能实现学生自主管理,无需每天催促。

第一步:精细化分工,让每人有事做,事事有人管

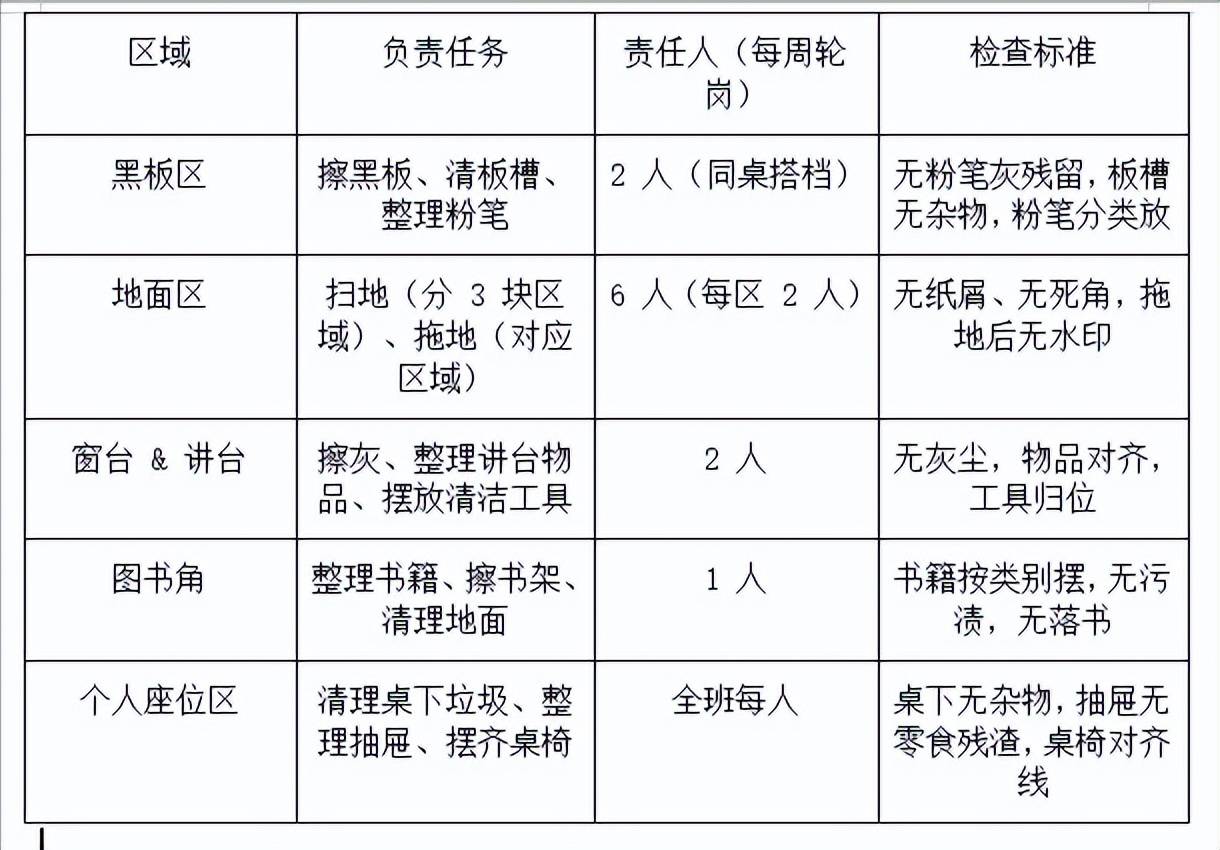

避免全班一起扫,最后没人管的关键,是把卫生任务拆解得具体、可落地。可以按区域+任务制定《班级卫生分工表》,贴在教室显眼处(示例如下):

关键技巧:按同桌搭档或3人小组分组,避免单人负责(中小学生易推诿,搭档可互相监督);每周轮岗1次,让每个学生都能体验不同任务,避免固定干脏活的抵触;结合学生特长分配:比如细心的学生管窗台、图书角,力气大的学生管拖地、搬工具,人尽其才。

第二步:明确标准,让打扫不瞎忙,检查有依据

很多学生不是不想扫,而是不知道怎么扫才合格。班主任可以开1节卫生技能课,带着学生一起制定打扫标准,并现场演示。

擦玻璃:先用水湿抹布擦一遍,再用干抹布擦干,最后用旧报纸擦去水痕(避免留印);

拖地:先扫净杂物,拖布拧至不滴水,从教室后排往前拖(避免踩脏刚拖的地面);

整理抽屉:按课本+作业本+文具分类摆放,零食、玩具不进教室,抽屉底部擦干净。

把这些标准拍成照片或画成漫画,贴在对应区域(如黑板旁贴黑板清洁标准),学生一看就懂,无需反复提醒。

第三步:自主管理,让学生当主角,班主任减负担

班主任不用每天盯着打扫,只需培养卫生管理员和小组组长:选2名卫生管理员(不限成绩,只要责任心强),每天早自习前、午休后、放学前检查3次;

组长负责本组任务:比如拖地组组长要确认组员拖完无死角,再找管理员验收;

设立卫生问题本:管理员发现问题(如地面有纸),记录在本子上,提醒对应学生及时处理,避免班主任直接批评引发抵触。

效果:1-2周后,学生就能形成习惯,班主任只需每周抽查1-2次,重点解决反复出现的问题(如某区域总忘扫)。

第四步:正向激励,让卫生打扫有成就感,主动不被动

避免用罚打扫的方式(如没交作业罚扫教室),改用正向激励,让学生从“要我扫”变成“我要扫”。

每周评卫生小标兵:不只看结果,更看态度——比如主动帮同学拖地、发现垃圾及时捡起、工具摆放整齐,都能入选;设卫生流动红旗:每周五班会评选最佳卫生小组,给小组贴红旗,拍照发班级群(家长也能看到孩子的付出);给进步学生肯定:比如平时调皮的学生,若本周卫生任务完成好,班主任可以当众表扬:XX这周到拖地特别认真,地面一点水印都没有,大家要向他学习!

对成绩暂时落后的学生而言,卫生小标兵的称号可能比学习进步奖更易获得,能帮他们重建自信,进而带动学习态度的转变。

升华价值,让卫生管理成为育人载体

班级卫生的终极意义,不是应付检查,而是培养品格。班主任可以在日常中融入这些细节,每周班会花5分钟,让学生分享打扫时的发现。比如“我擦窗台时发现绿萝长高了”“我整理图书角时看到有本书破了,就用胶带粘好了”引导学生关注集体环境的美好。

结合劳动教育,告诉学生打扫不是‘吃亏’,而是学会照顾自己、照顾集体。比如自己的座位自己清理,是对自己负责;帮同学拖地,是学会合作;每周把卫生小标兵的照片发班级群,附一句XX本周负责窗台,每天擦得干干净净,特别有责任心,让家长看到孩子的另一面优点,避免只关注成绩。

扫一屋,亦可扫天下!

教育无小事,事事皆育人。班级卫生,看似琐碎,实则深远。它不仅是环境的整洁,更是人格的塑造,它不仅是任务的完成,更是责任的唤醒,它不仅是日常的管理,更是文化的积淀。

当一个学生认真擦净一块黑板,他擦亮的,是自己的责任心;当一个小组协作完成一次大扫除,他们凝聚的,是团队的默契;当一个班级长期保持整洁有序,他们养成的,是卓越的品格。作为班主任,请重新审视卫生这件事。别再把它当成负担,而要把它变成班级成长的支点。从今天起,让每一个学生都明白:你扫的不是地,是你在班级中的位置;你擦的不是窗,是你眼中的世界。