破解中学生学习困境:前额叶执行功能的科学提升指南

“这道数学题明明会做,却漏写了单位;背了半小时的英语单词,转头就混了拼写;晚自习盯着作业发呆,不知道该先写语文还是物理……” 这些场景,几乎是每个中学生都经历过的 “学习困境”。

一、那些被 “脑内混乱” 困住的学习时刻

初二的小宇最近很焦虑:上周物理考试,他因为没读完题干就急着列算式,把 “求平均速度” 看成 “求瞬时速度”,一道 10 分题全错;周末计划复习三科,结果刷了半小时短视频,最后只草草写完数学作业。班主任发现,像小宇这样的学生不在少数 —— 他们不是不努力,而是大脑里的 “指挥系统” 出了问题:想专注却抵不住干扰,想规划却理不清步骤,想记忆却抓不住重点。

初三的萌萌则面临另一种困扰:写作文时总 “卡壳”,开头写了三句就不知道往下接;做几何证明题,跳过 “已知条件验证” 直接写结论,导致逻辑断层。她妈妈无奈地说:“孩子每天学到半夜,可成绩就是上不去,总在‘粗心’‘没条理’上栽跟头。”

这些看似 “粗心”“拖延” 的问题,其实都指向同一个核心 ——前额叶执行功能不足。当大脑的 “首席执行官” 跟不上学习节奏,再努力也容易事倍功半。

二、理论探微:执行功能 —— 学习力的 “脑内指挥官”

1. 认识前额叶:大脑的 “决策控制中心”

在了解执行功能前,我们先搞清楚它的 “发源地”—— 前额叶。前额叶位于大脑的最前端,额头后方的脑区,就像大脑的 “门面”,占据大脑皮层约 1/3 的面积。它是人类大脑发育最晚、成熟最慢的脑区之一:婴幼儿时期开始初步发育,青春期(12-18 岁,正是中学生阶段)进入快速发育期,直到 25 岁左右才完全成熟。

对中学生来说,前额叶就像一部 “正在升级的智能设备”—— 基础功能已具备,但精细化调控能力还在完善中。比如有的同学能制定简单学习计划,却没法根据作业难度调整顺序;能专注做题 10 分钟,却抵不住手机消息的诱惑,这些都是前额叶发育过程中的正常表现,通过科学训练就能快速提升。

2. 什么是执行功能?

前额叶掌控的 “执行功能” 是一套 “组合技能”,由三大核心能力构成,就像学习时的 “三驾马车”:

• 计划能力:把复杂任务拆成可操作的步骤,比如复习时先列 “背单词→做阅读→整理错题” 清单,避免手忙脚乱;

• 抑制控制:抵抗干扰、克制冲动,比如刷题时忍住不刷手机,读题时不跳过关键条件;

• 工作记忆:临时存储并操作信息,比如记历史年代时同时关联事件背景,算数学题时记住已知条件和公式。

3. 神经科学视角:执行功能的 “协作机制”

执行功能并非单一脑区作用,而是前额叶与多个脑区形成的 “认知网络”:

• 前额叶↔纹状体:像 “刹车系统”,阻止做题时跳步、抄错数字,比如小宇漏看题干,就是这个网络没发挥作用;

• 前额叶↔顶叶:像 “规划师”,梳理作文提纲、解题步骤,萌萌写作文卡壳,正是顶叶与前额叶协作不足;

• 多巴胺调节系统:像 “动力引擎”,维持刷题、背书的专注力,比如有的学生学 10 分钟就分心,就是多巴胺奖励回路不够活跃。

fMRI 研究(Crone, 2004)发现,中学生正确解题前 0.3 秒,前额叶会出现明显激活峰 —— 这就是 “突然想检查题目” 的神经基础。而执行功能弱的学生,这个激活峰往往不明显,容易冲动出错。

4. 对中学生学习的关键影响

北京某中学的对比实验显示:执行功能强的学生,作业完成率比普通学生高 40%,考试粗心失分率低 35%。具体到学科:

• 数学:执行功能强的学生,能按 “审题→列公式→计算→检查” 步骤解题,含参数方程的正确率超 80%;

• 语文:作文切题率高 50%,能清晰梳理 “开头 - 中间 - 结尾” 逻辑;

• 物理:单位错误率低 60%,能主动标注 “已知 - 求 - 解 - 答” 四要素。

三、双向洞察:教师与学生的 “自我诊断”

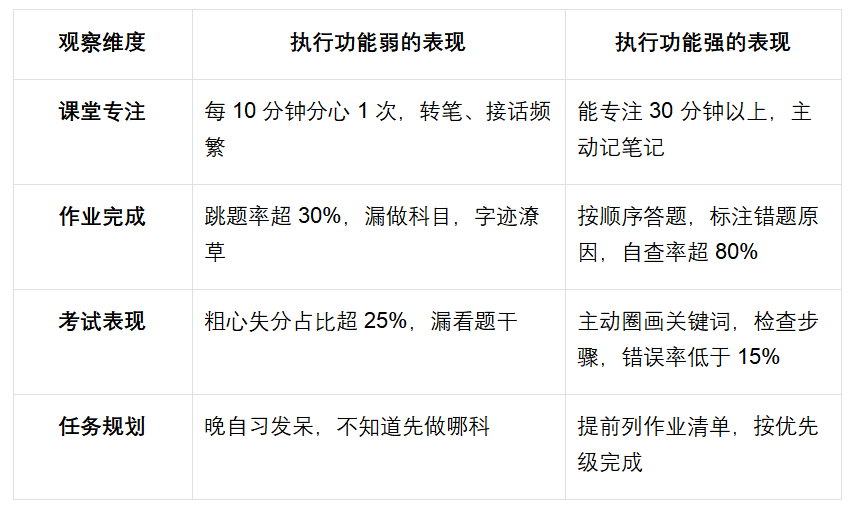

1. 教师:精准识别学生的执行功能短板

通过课堂表现、作业与考试,可快速判断学生的执行功能水平:

老师识别学生执行功能方法

老师识别学生执行功能方法

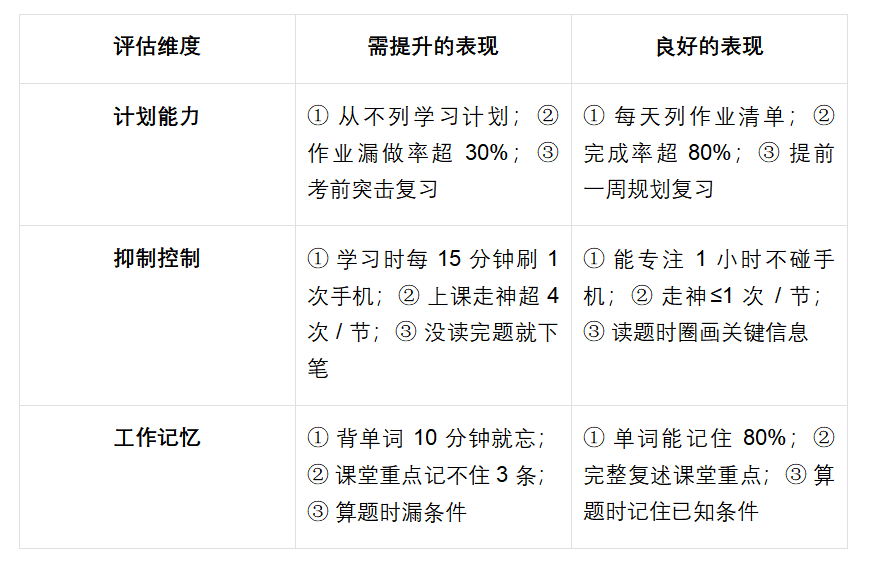

2. 学生:3 分钟自我评估

通过 3 个维度快速判断自己的执行功能水平(符合≥3 项为 “需提升”,≥3 项 “符合” 为 “良好”):

学生对执行功能的自多识别方法

学生对执行功能的自多识别方法

四、实践赋能:中学生专属的执行功能训练法

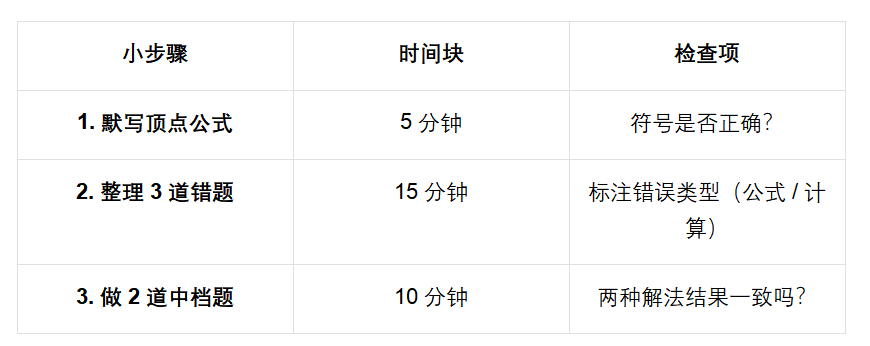

1. 计划能力:10 分钟 “任务拆解卡”(3 个月自主率提 45%)

工具:便签纸分 “大任务、小步骤、时间块、检查项” 四栏,以 “复习数学二次函数” 为例:

“任务拆解卡 ”训练法

“任务拆解卡 ”训练法

实证效果:某初一班级推行 3 个月后,70% 的学生能主动规划学习,作业自查率从 30% 升至 75%。

2. 抑制控制:“专注挑战” 游戏(2 周中断次数降 60%)

•基础版(10 分钟):设定 “10 分钟刷题不碰手机”,完成 1 次得 1 颗星,集 10 颗换 30 分钟游戏时间;

•进阶版(15 分钟):自习课上,旁边放翻页杂志,读完 1 段划重点,统计 “专注段落数”。

3. 工作记忆:“学科信息接力”(1 个月记忆容量增 30%)

规则:3 人一组,围绕学科知识接力,每人重复前序信息并新增 1 条,如:

•学生 A:“光合作用原料是 CO₂和水”;

•学生 B:“光合作用原料是 CO₂和水,场所是叶绿体”;

•学生 C:“光合作用原料是 CO₂和水,场所是叶绿体,条件需光照”。

4. 运动辅助:30 分钟有氧提升 20% 执行功能

南京体育学院研究发现,慢跑、跳绳等中等强度运动,能显著改善中学生的专注与记忆。美国 “零点体育课” 实验证实,早读前上体育课,学生阅读能力提升 17%。

建议:每天晚自习前跳绳 10 分钟,周末打 30 分钟篮球,结合学习训练效果翻倍。

5. 学科适配技巧

•数学:用 “三色笔解题”—— 黑色写题干,红色标公式,蓝色写步骤,减少跳步;

•语文:作文用 “三段式提纲”,开头写场景,中间拆 2 个细节,结尾提炼感悟;

•物理:计算题用 “STOP 法”—— 暂停审题→思考公式→代入计算→检查单位。

结语

中学生的前额叶正处于 “黄金塑造期”,每天 10 分钟的针对性训练,就能让 “脑内指挥官” 越来越高效。当计划能力、抑制控制、工作记忆形成合力,你会发现:做题不再粗心,背书不再吃力,学习也会从 “被动应付” 变成 “主动掌控”—— 这不仅能帮你攻克当下的学业难题,更会成为受益终身的 “认知竞争力”。