中国青年,正在成为“最难的一代”?

这几年,很多年轻人都有一种强烈的感受:找工作越来越难,生活压力越来越大,未来似乎也变得愈发不确定。无论是在社交媒体上,还是在现实生活里,“最难就业季”“高负担”“没有红利”这样的关键词不断出现。有人把这种处境比作当年的日本“平成一代”,甚至认为当下中国的青年正在经历更为复杂、更为艰难的考验。

那么,今天的青年一代,到底面对着怎样的困境?如果要归纳起来,至少有三大难题:就业压力、养老负担、红利消失。这三大挑战几乎环环相扣,塑造了这一代人独特而沉重的时代背景。

一、就业困境:历史性的“大失业周期”

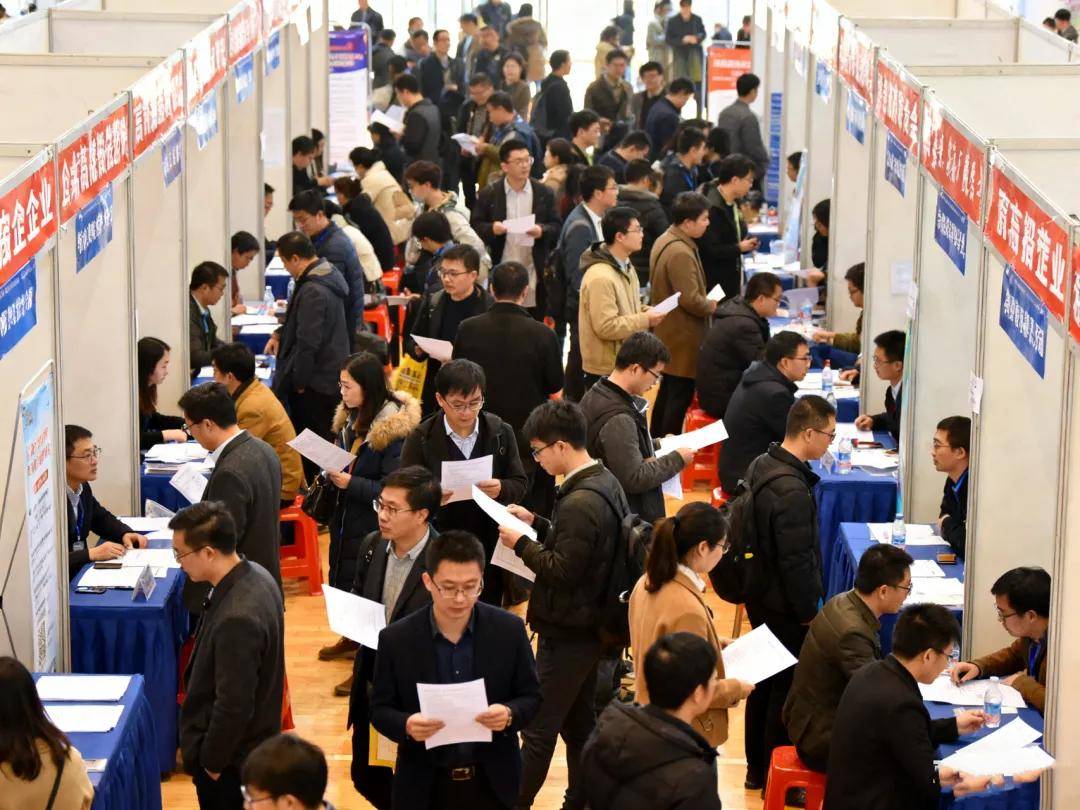

近几年,青年就业问题成为社会热议话题。相关数据表明,青年失业率一度突破历史新高。即使在官方口径的修正和调整之后,仍然维持在较高水平。

更重要的是,数字之外还存在着“隐形失业”。比如所谓“尼特族”(既不学习、不就业,也不接受职业培训的人群),在部分统计体系中并不算作失业人员。但现实是,他们中的很多人已经彻底退出了劳动力市场,选择长期待在家中,由家庭供养。根据研究估算,中国的“尼特率”在短短几年内几乎翻倍,意味着每五个年轻人里,就可能有一个选择放弃就业。

横向对比其他国家,当年日本被称为“失去的三十年”时,青年失业率最高也只有10%左右。而目前中国青年的就业难度,已远远超过当年的日本。即便放眼欧美,青年失业率的历史峰值也大都在20%以下。换句话说,中国的年轻人正在经历一场前所未有的“大失业周期”。

就业市场的供需关系短期内难以改善。一方面,每年数百万大学毕业生不断进入社会;另一方面,整体经济增长放缓,岗位创造不足,企业用工需求并未明显增加。再加上部分新兴行业的调整,青年群体的就业形势可谓雪上加霜。

二、养老负担:未来十年的“灰色大山”

如果说就业困境让年轻人眼下难受,那么人口结构变化则让未来的担子更重。

目前,中国约有2亿多老年人,平均每四个劳动力需要赡养一位老人,这个比例看似还不算太高。但到了2035年,老年人口将大幅增加到3亿以上,而劳动力人口则会减少,届时大约只有2个多年轻人来供养一个老人。

这种趋势意味着:赡养压力将在十年之内翻倍,相当于中国要用十年的时间走完日本三十年的路。

这不仅仅是家庭的负担,更是整个社会的挑战。养老保险制度以现收现付为主,即今天工作的年轻人缴纳社保,用于支付当下退休老人的养老金。未来,当抚养比进一步恶化时,年轻人需要缴纳更高比例的收入来维持体系运转。

有学者测算,如果目前平均社保缴费比例是工资的30%左右,那么未来可能会攀升到60%,甚至更高。那时,年轻人收入的一大半将直接用于维系社会保障。而更让人担忧的是,当今天的青年人自己老去时,可能面临“无人可养”的局面,因为出生率的长期低迷会让劳动力人口持续减少。

三、红利消失:从“增值的年代”到“接盘的年代”

上一代人的财富增长,很多都得益于房地产的持续升值。

在过去二十年里,房价上涨不仅改变了无数家庭的资产状况,也让很多普通人实现了“阶层跃迁”。有人甚至说,中国人的消费能力和海外留学热潮,背后支撑力往往不是工资,而是房产升值。

然而,这种“时代红利”在2021年前后戛然而止。随着房地产市场的调整,年轻一代面临的已经不是红利,而是负担。买房“上车”的人,很多背上了沉重的房贷;而没买房的人,也失去了财富增值的主要渠道。

换句话说,当下的青年既没能享受到房产升值的红利,又不得不承受高房价、房贷压力甚至资产缩水的现实。原本作为收入“补充渠道”的房地产红利消失后,年轻人的财富水平重新回归到单纯的工资收入。而单靠工资,中国青年的实际可支配收入与人均GDP之间存在显著落差,这让很多人感受到切实的“被压缩”。

四、为什么困境集中在这一代人?

透视这些困境,我们不难发现:这并非单纯的个体问题,而是人口结构变化、经济转型、制度安排等多重因素叠加的结果。

- 就业难,源自人口红利消退与经济结构调整的双重冲击。

- 养老负担沉重,是长期低生育率和人口老龄化的必然结果。

- 红利消失,则与过去数十年的发展模式有关。

这种“多重困境”集中爆发在当代青年身上,使得他们成为某种意义上的“最艰难的一代”。

五、是否能找到出路?

在讨论困境时,也有人提出积极的视角。比如:

1. 数字经济与新产业:虽然传统岗位减少,但新兴行业仍可能创造机会。

2. 社会保障改革:如何提高养老体系的可持续性,是政策层面必须面对的挑战。

3. 多元化收入:未来可能需要打破单一依赖工资的模式,通过副业、理财等方式增加保障。

4. 心态转变:在失去某些时代红利的同时,也可能孕育出新的机会窗口。

无论如何,青年一代需要在“高压”之下寻找自我定位,而社会也需要为他们提供更公平的制度环境和发展空间。

结语:一代人的无奈与责任

如果说日本的“平成一代”是泡沫破裂后的牺牲者,那么当下的中国青年,正在经历更复杂的挑战:就业艰难、赡养沉重、红利消失。这些压力并不是某个人的错,而是整个社会发展阶段的结果。

然而,困境之中也意味着变革的契机。如何在艰难中找到希望,如何让制度与社会适应新的现实,将决定这一代人的命运。正如有人所说:我们不是“最惨的一代”,而是“承接时代转折的一代”。