一批师范大学,掀起“亿元级”采购潮!

近期,一批师范院校正密集释放仪器设备采购需求。

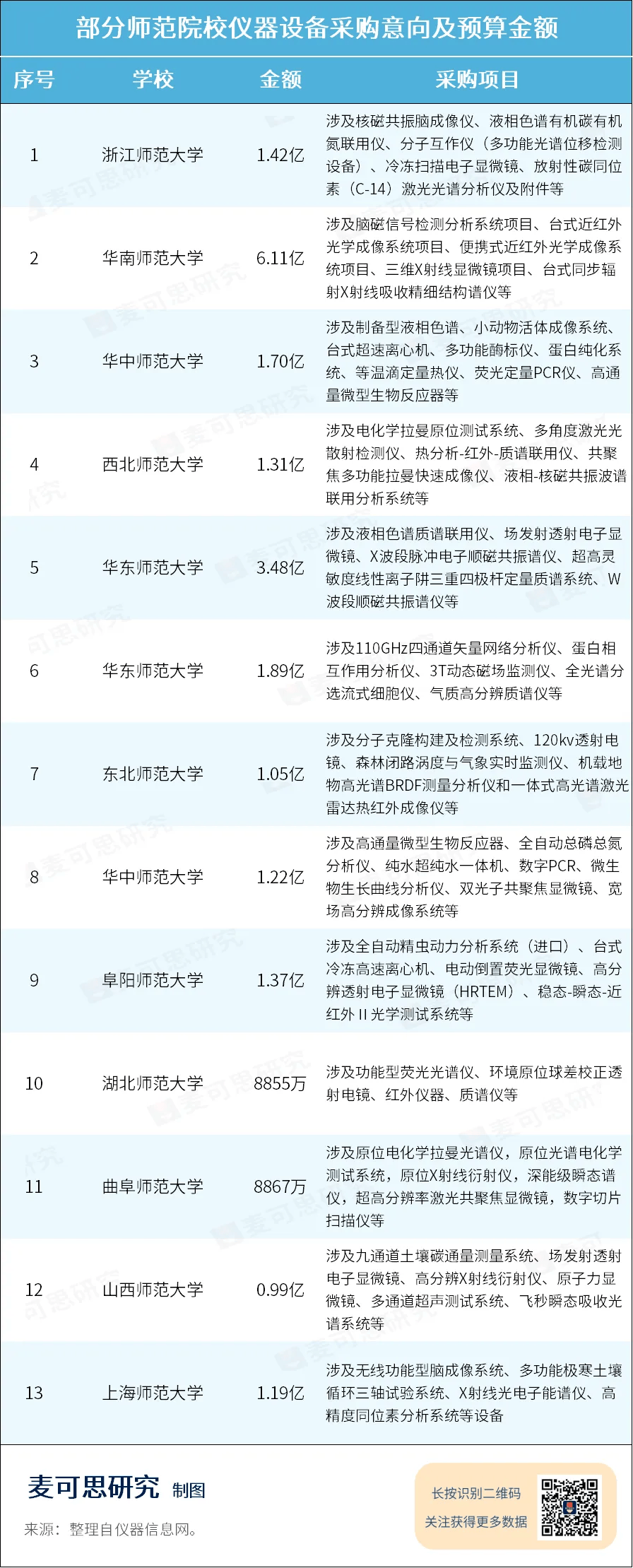

根据对仪器信息网发布信息的不完全统计,仅在最近一年内就有10余所师范大学发布多批仪器采购意向,并且很多都是预算过亿的“大单”。

华南师范大学发布117项仪器设备采购意向,预算总额高达6.11亿元,涉及脑磁信号检测分析系统项目、台式近红外光学成像系统项目、便携式近红外光学成像系统项目、三维X射线显微镜项目、台式同步辐射X射线吸收精细结构谱仪等。

华东师范大学在今年上半年接连发布仪器采购意向,累计采购项目151项,预算金额合计达到5.37亿元。

梳理这份高校仪器设备采购清单,新购设备(含设备更新)几乎涵盖了当今自然科学和工程领域的多个前沿研究方向,主要服务于生命科学与医学、材料科学与工程、化学与化工、地球科学与环境工程、物理学,以及跨学科研究领域等。

此外,为达到教学科研相关设备配置标准,推动教育领域设备更新工作,广东省发改委今年也接连批复同意广东第二师范学院、岭南师范学院的设备更新项目建设。

广东第二师范学院拟购置人工智能、生命健康、新材料、新能源、集成电路、新文科等仪器设备,共80台(套),项目估算总投资8717.7万元;岭南师范学院更新生命健康类、材料类、新工科类等品目设备共计86台(套),项目估算总投资10754.9万元。以上均为设备购置费,项目建设资金由两校申请超长期特别国债及自筹解决。

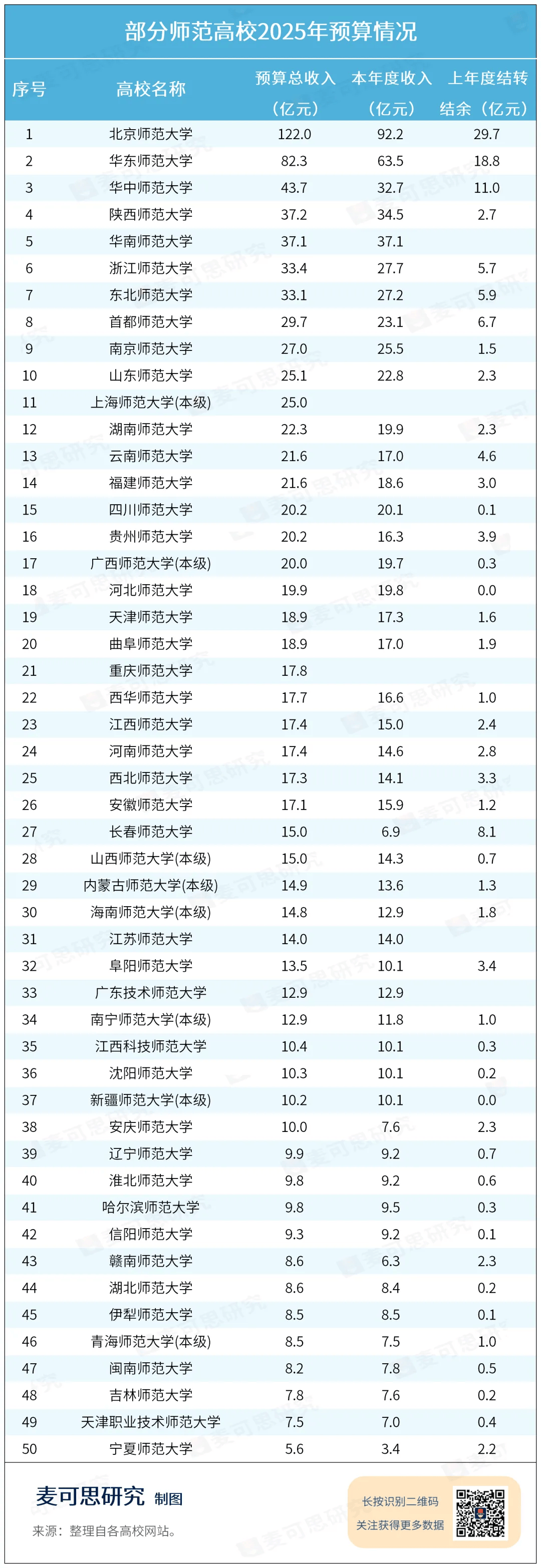

考虑到受学科属性限制,师范院校预算天花板整体处于高校体系的中等水平,且内部差异显著。尤其地方师范院校因资源依赖度高,预算水平普遍偏低。现在大批师范院校花费重金采购科研设备仪器发展新工科,一方面体现了这些师范大学对科研工作的重视和投入,一方面也足见它们大力布局新工科的雄心。

设专业、办学院,布局新工科

近年来,由于教育行业受到新生人口减少的影响,部分师范院校在吸引优秀学生以及自身发展前景方面均面临挑战。

在高校专业结构优化调整的进程中,多地提出严格控制教育类专业的布点增设和招生规模,与此同时,教育部明确表示会加大理工农医类紧缺人才的培养力度。在此背景下,以文科为优势的师范院校加快了新工科人才培养的布局。

根据2025年普通高等学校名单,校名含“师范”的公办本科院校(简称“师范院校”)共有127所。近三年,师范院校增设工科专业近180个,其中增设最多的是人工智能。

其后增设较多的工科专业还包括新能源材料与器件、材料科学与工程、机器人工程、网络空间安全、智能建造、集成电路设计与集成系统、食品营养与健康、数据科学与大数据技术、遥感科学与技术、智能制造工程等。

这些专业普遍具备紧跟科技发展前沿、学科交叉性强、注重实践应用等特征,且与当前社会发展的热点领域紧密相关,有助于新工科人才的培养。

除了大批增设工科专业,一些从校史脉络看师范根基深厚的师范院校,还新成立、重组工科学院,以求在工学领域实现新突破。

今年1月,浙江师范大学杭州自动化学院正式揭牌成立。揭牌仪式上,学校党委书记蒋云良强调,杭州自动化学院的揭牌成立,是推进学校转型发展的战略举措。学院瞄准国际前沿和国家重大需求,突出新工科特色,整合自动化与人工智能学科资源,旨在服务国家战略和地方经济发展。

7月,山西师范大学举行新建学院成立暨学院建设发展大会,为新建的教育科学学院、材料科学与工程学院、计算机科学与人工智能学院、心理学院等4个学院,以及完成优化调整数学科学学院、物理与电子工程学院、化学与化工学院授牌,通过系统化部署,为学校构建“文理平衡、师范特色、工科布局”的学科体系注入强劲动力。

同在7月,赣南师范大学迎来首个工科学院——智能制造与未来能源学院的揭牌仪式。据悉,智能制造与未来能源学院是整合材料科学、能源工程、人工智能等领域优势资源组建的新型工科学院。重点布局“光电材料与器件、新能源材料与器件、合金材料与储氢技术、人工智能与精密制造”四大研究方向,致力于培养具有全球竞争力的新工科拔尖创新人才。

进军工科,关注专业质量

如今,师范院校大规模开设工科专业、成立工科学院,已经成为一个值得关注的新现象。

但这究竟是顺应社会需求的合理举措,还是一种“功利主义选择”?在当下,全国高校都在加码发展新工科之际,网友对师范院校开设工科专业是否存在盲目性、教育质量能否得到保障的讨论,也并非完全的杞人忧天。

《2023年中国本科生就业报告》研究发现,2018~2022年非工科院校撤销的专业中,理工类专业占比居高不下,且五年内撤销比例整体呈上升趋势,2022年达37.2%。这一现象反映出非工科院校在开设理工类专业时可能面临诸多现实困难。

受限于办学实力、教学水平等因素,部分设置在非对口院校或学科优势不突出的专业,就业质量往往较低。

例如,在撤销数量较多的专业中,非工科院校开设的信息与计算科学专业,其2022届本科毕业生毕业去向落实率为78.5%,显著低于工科院校该专业平均水平(91.3%);非工科院校设置的工业设计、网络工程等专业,毕业去向落实率也明显低于工科院校同类专业平均值。

因此,也建议高校学科专业的调整优化中立足自身办学定位、特色及优势,聚焦国家战略与区域产业发展需求,并统筹考量生源、教学和就业质量等多方面因素。

对于新增设的工科专业,更要做好专业质量的监测,根据多方反馈及时改进教学,提升人才培养质量。毕竟如果盲目追逐热门,忽视对专业建设的重视,部分专业极易重蹈“跟风开设、扎堆撤销”的覆辙。

来源:麦可思研究整理自仪器信息网、广东省发展和改革委员会网站,浙江师范大学、山西师范大学、赣南师范大学等高校网站。