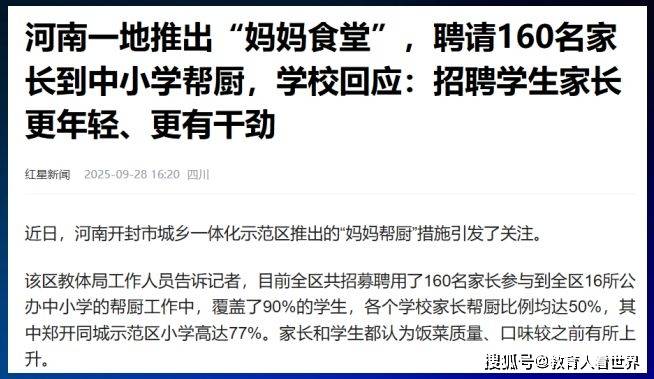

官方实锤!河南一地160名妈妈帮厨,破解校园餐黑箱难题,当地投诉降九成

在中小学校治理校园餐治理持续高压的今天,看到河南开封聘请160名学生妈妈帮厨,很是感到欣慰。

长期以来,学校因为食堂员工工资不高,难以招到年轻的员工,增加了管理的难度和风险。而家长群体(尤其年轻妈妈)平均年龄更低、体力精力充沛。如郑开小学22名员工中17名为家长(77%),显著优化了后厨团队结构,从人的角度降低了学校食品加工的风险。

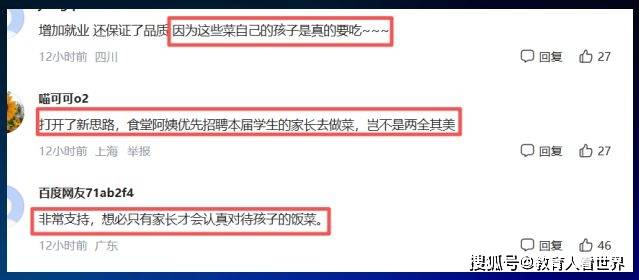

此举是聘请学生家长帮厨,不是让她们“自愿”参与,用爱发电。学生家长用家长和服务者的双重身份,进入学校食堂,能够潜心为“孩子们”服务,比聘请其他人,其责任心,细心更加可靠,同时是人形食品安全责任书,也是妈妈级的服务员,学生得到的关心照顾更周到。

家长深度参与配餐流程,实时监督食材与卫生,能够直观感受到学校食堂的严格管理,化解传统校园食堂“黑箱”疑虑,有助于破解学生家长对校园餐的担心,提升家长对校园餐的满意度。媒体报道,当地家长投诉骤降90%,就是此举带来的好处。

对学生来说,能够看到妈妈在学校食堂做饭,吃到妈妈菜的熟悉味道,学生就餐时获得心理亲近感,据说部分班级衍生感恩教育,意外拓展了劳动育人场景。帮厨工作时段(通常上午备餐+午间服务)契合家长接送孩子的时间需求,为全职妈妈提供“校门口就业”机会,也为她们提供了一种有意义的陪伴孩子机会。

但是,我们不能就此认为此举就能河清海晏,校园餐就此大可放心。

对家长而言,从做一家三口的饭菜,到参与标准化的食堂帮厨作业,还有一段很长的适应时期。校园餐的配餐加工,比家庭饭菜标准更严格:要在低油少盐要求下,炒出口味,就有很多家长不适应;学校食堂的炒菜工具,不一定年轻妈妈能抡得起来;很多家庭的卫生习惯,在学校食堂可能就是不合格……这需要培训学习。

对食堂管理而言,也会面临很多挑战。如现在湖北要求学生伙食费75%必须用在原材料上,这意味着人工成本大幅压缩,如何保证食堂妈妈的合法权益(社保)?这需要教育部门去财政申请补贴;如优先录用家长,会被投诉挤占社会就业机会,这需要教育部门和劳动部部门协商拿出本地政策;如学生毕业,食堂妈妈如何退出轮换等。

写在最后

开封的“妈妈食堂”本质是以家校信任为纽带、优化校园餐饮人力资源的创新实践。其核心价值在于用 “关系型服务” 破解传统学校后勤痛点,提升校园餐满意度,但还有很多问题需要解决。无论如何,瑕不掩瑜,此举是一个拉近家校距离的有意义尝试,是教育治理的一种柔性补充,值得点一个大大的赞。

(图源网络,侵联删)