高考地理中的盐水楔

高考地理中一个非常重要的概念——盐水楔。这是一个水文学和自然地理的交叉知识点,常出现在与河口、海洋、航运、环境等相关的题目中。

盐水楔多出现在弱潮河口,如中国的黄河口、珠江口的磨刀门,美国的密西西比河的西南水道等,长江口和闽江口也有出现盐水楔现象。盐水楔的存在会对河口环境产生影响,它可能会使河口航道产生淤积,是形成河口拦门沙的原因之一。同时,盐水楔区域的海水和河水混合在一起,营养盐类多,有利于浮游生物的生长,使得整个河口地区的生物群落趋于复杂。

一、 什么是盐水楔?

1.核心定义

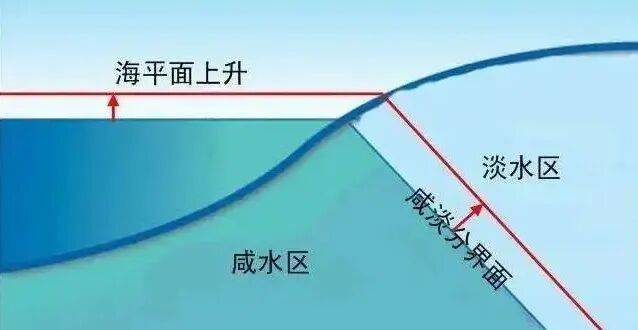

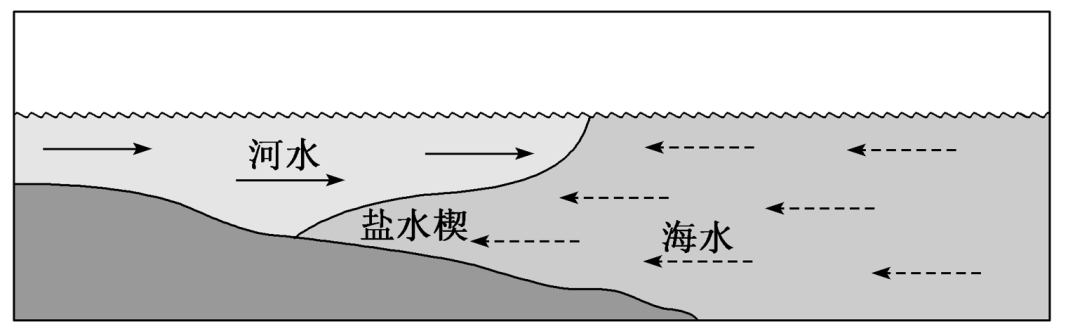

盐水楔是一种发生在河口的密度流现象。当密度较大的海水(盐水)沿着河底向陆地方向潜入,而密度较小的河水(淡水)在表层向海洋方向流动,形成上部是淡水、下部是咸水,界面清晰、形状像“楔子”一样的水体结构。

2.简单来说: 海水像舌头一样从底部“潜入”河口,淡水在上层“覆盖”着流向大海。

二、 形成条件与原理

1.密度差异(根本原因)

(1)海水因含有盐分,密度大于淡水。

(2)根据流体力学原理,密度大的流体会位于密度小的流体之下。

2.动力条件(重要条件)

(1)河流作用力 > 潮汐作用力。这是形成典型盐水楔的关键。

(2)河流流量大、流速快,能将海水“顶”在河口外,但密度更大的海水又会从底部潜入,从而形成稳定的层化结构。

(3)如果潮汐作用很强(如钱塘江口),强烈的潮汐搅动会使咸淡水混合,难以形成稳定的楔形界面,而是形成部分混合型或高度混合型河口。

三、 盐水楔的典型特征

1.明显的层化现象: 水体垂直分层显著,上层淡水,下层盐水,中间有一个盐度急剧变化的过渡层(称为“盐跃层”)。

2.双向流动: 表层水流向海洋(向海流),底层水流向陆地(向陆流)。

3.动态变化:

(1)季节性变化: 汛期(夏季)河流流量大,盐水楔被推向海口,范围缩小;枯水期(冬季)河流流量小,盐水楔向内陆深入,范围扩大。

(2)日内变化: 受潮汐影响,涨潮时盐水楔向上游推进,退潮时向海口后退。

四、 地理影响与意义(高考常考点)

盐水楔的存在对河口地区的自然环境和人类活动产生了深远影响:

1.对航运的影响

(1)不利影响: 盐水楔的顶端是泥沙最容易淤积的地方,会形成“拦门沙”,这是河口航道的主要障碍,需要经常疏浚才能保证航道水深。

(2)有利影响: 层化结构使得表层流向海洋,底层流向内陆。船只进出港时,可以利用这种密度流,进港时走底层,顺流而入;出港时走表层,顺流而出,节省燃料。

2.对水质与环境的影响

(1)污染物聚集: 来自陆地的污染物随河水流入,由于密度小,会“漂浮”在盐水层之上。盐水楔就像一个盖子,阻碍了底层海水与上层淡水的氧气交换,容易导致底层水体缺氧,并使得污染物在河口区域聚集,形成污染。

(2)成淡水混合: 盐水楔的摆动和混合过程会影响整个河口的盐度分布,从而影响水生生物的栖息地。

3.对生态系统的影响

形成了独特的咸淡水交汇生态系统。许多水生生物(如某些鱼类、虾蟹)的生命周期依赖于这种盐度梯度环境,它们会在特定的盐度区域产卵、索饵。

五、 实例分析

1.世界典型: 美国的密西西比河河口是教科书级的盐水楔河口。

2.中国典型: 珠江口的磨刀门水道是盐水楔现象的典型代表。珠江流量大,但河口潮汐较弱,非常有利于盐水楔的形成。

六、 高考答题思路总结

当题目中出现“河口”、“咸淡水交汇”、“泥沙淤积”、“航道疏浚”、“缺氧区”等关键词时,就要联想到盐水楔。

答题模板可以概括为:

1.判断与描述: “该河口存在盐水楔现象。”

2.解释成因: “由于海水密度大于河水密度,且此处河流作用强于潮汐作用,导致密度大的海水从底部潜入河口,形成楔状结构。”

3.分析影响(根据题目要求选择)

(1)航运: “导致河口泥沙淤积,形成拦门沙,阻碍航运;但船只可利用密度流选择不同水层航行以节省动力。”

(2)环境: “阻碍水体垂直交换,易导致底层水体缺氧,并使污染物在河口聚集,影响水质。”

(3)生态: “形成了复杂的盐度梯度环境,影响了生物群落的分布。”

4.动态变化: “该盐水楔的位置会随河流流量(汛/枯期)和潮汐(涨/落潮)而动态移动。”