给所有家长的一个建议:永远不要攻击孩子的人格

一位心理医生讲过这样一个案例。

一位博士妈妈,工作体面,雷厉风行,对女儿的期望很高。

她给女儿讲题,女儿稍有不理解,她就立刻火冒三丈,骂女儿“猪脑子”。

女儿没有整理好自己的房间,她就骂女儿是“废物”;

女儿放学和几个朋友逛街,晚回来半个小时,她就大骂女儿“不知检点”;

长期的语言抨击,让女儿内心痛苦不堪。

直到有一天,女儿帮她拿手机的时候,不小心手滑把手机摔在了地上,她狠狠地瞪着女儿骂道:“你说你还能干点啥?养条狗都比你强!”

谁能想到,这句话竟成了压倒女儿的最后一根稻草。

她直接转头从自家四楼跳了下去。

很多人以为打骂是伤害孩子最狠的方式,其实不然,真正伤得最深的,往往不是身体上的疼痛,而是人格上的侮辱。

毁掉一个孩子最快的方式,莫过于攻击孩子的人格。

看过一位少年杀人犯的故事。

男孩12岁的时候,父母离异,他开始跟着妈妈生活。

可妈妈一不顺心就拿他撒气:“你怎么不去死?你就是猪脑子,是个人都比你强。”

妈妈一次次的羞辱、否定、讽刺,让男孩的内心充满了痛苦和羞耻。

他的内心深处开始认同:自己真的就是一个废物,真的一无是处,日子也开始过得混乱。

直到有一天,他无法排解自己内心的痛苦,就拿起一把刀,疯狂地捅向了比自己更弱的人。

母亲随口说出来的话语,就这样毁掉了一个孩子。

要知道,孩子的人格是在成长过程中逐渐形成的。

而父母的语言对他们的自我认知有着至关重要的影响。

当父母用“自私”、“懒惰”、“笨”等标签定义孩子的人格时,这些标签会慢慢内化为孩子的自我认知,甚至让他们相信“我真的就是这样的人”。

看过一个故事:

一个男孩,大概在小学三年级的时候,上课时突然抓起同桌女孩的手亲了一下。

那个女生举手告状:“老师,他亲我的手!”

老师当着全班同学的面训斥了他:“小小年纪就这么流氓,以后可得了?!”

说得这个男孩一下子就羞愧地低下了头。

然后,很多同学都开始叫他“流氓”,再后来“流氓”就成了他整个学生时代的外号。

这个男孩长大以后,很难正常地跟女生沟通交往,二十三岁那年,竟然还实施了性犯罪行为。

没有什么,比让孩子相信自己是个坏蛋更可怕。

如果孩子自己都觉得自己是个“垃圾”,就会陷入“自我厌恶”的死循环,再也无法抬头。

作为父母,你可以去批判和指责孩子的行为,但不能侮辱他的人格。

因为行为就是行为,人格是人格。

如果把行为上升到人格层面,会潜移默化地改变孩子,甚至毁了孩子的人生。

看过这样一则新闻:

浙江的11岁男孩小波的成绩很好,从来没有出过班级前五名。

但小波的妈妈不满意,经常因为一点退步,就气急败坏地责骂小波。

有一次,妈妈在监控里看见小波在家玩了半小时手机,气不打一处来。

她回家大骂小波“不争气”“窝囊废”,并罚他在院子里跪了2个小时。

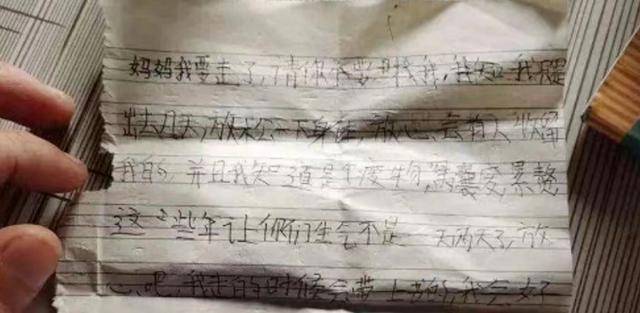

谁都没有想到,第二天,儿子竟然留下一封信就离家出走了。

很多家长都有这个毛病,喜欢张嘴就攻击孩子的人格:“你就是废物、你就是差劲、你就是自私……”

却从没想过,那个被攻击的孩子,内心会遭遇怎样的一场风暴。

博主@独孤天下自曝过自己的成长经历:

她不小心把碗摔碎了,妈妈上来就是一顿臭骂:“你是猪吗?连碗都拿不好!”

她考试一旦考砸了,父母就会骂她烂泥扶不上墙。

有一次,她不过是忘了跟妈妈的朋友打招呼,就被妈妈骂了一顿,说她没教养。

父母攻击她的一字一句,都深深地烙印在了她的性格里。

现在的她,哪怕硕士学历,就业于世界500强公司,依然自卑又怯懦,有点讨好型人格,活得总是小心翼翼的。

也是这种软弱的性格,让她错失了很多次晋升的机会,直到三十岁仍在基础岗位上熬日子。

当一个孩子的人格被贬低、被羞辱时,那种羞耻感和无力感会在心里深深扎根,长成自卑、讨好、懦弱的模样。

人格攻击会直接摧毁孩子的自我价值感,这种伤害往往会伴随一生。

诺贝尔文学奖获得者莫言,曾当着全世界人的面感谢自己的母亲。

在获奖感言中,他提到这样一个细节:

我记忆中最早的一件事,是提着家里唯一的一个热水瓶去公共食堂打开水。

因为饥饿无力,我打碎了家里唯一一个热水瓶,吓得要命,钻进草垛,一天没敢出来。

傍晚的时候,我听到母亲呼唤我的乳名。

我从草垛里钻出来,以为会受到打骂,但母亲没有打我也没有骂我,只是抚摸我的头,口中发出长长的叹息。

获奖感言的最后,他认为,自己有今天的成就,离不开那个宽容、善良和温和的母亲。

每个成长中的孩子都会犯错,犯错是每个孩子人生的必经之路。

真正有力量的教育,是在纠正错误行为的同时,始终对孩子抱有足够的温柔与尊重。

当孩子犯错时,父母一定要牢记以下几点:

1. 批评的本质是教育,而不是贬低。

看过这样一个故事:

一个上小学的女孩每天沉溺于穿衣打扮,学习常常不在状态。

但她的妈妈从未用尖酸的语言讽刺、批判女儿的行为。

有一天,她对要上学的女儿说:

“每天打扮得漂漂亮亮地去上学,想必心情一定也很好吧。

要是你每天的作业,也能和你自己一样,完成得漂漂亮亮,那你就更完美了。

怎么样?妈妈相信你一定能做到的,是不是?”

女儿听后,很愉悦地答应了。

从那天起,女儿在学习上明显用功了。

要知道,批评的本质不是情绪的宣泄或是语言的贬低,而是爱的传递和行为的引导。

无论再生气,都不能用“语言暴力”去攻击孩子。

2. 注意区分行为与人格。

作为家长,我们需要在孩子犯错时给予适当的批评和纠正。

但你可以批评他的具体行为,而不能侮辱他的人格。

当孩子忘记整理房间时,把“你怎么这么懒!”换成“你这周都没有整理房间,是不是有什么事耽误了?”

当孩子因为粗心做错题时,把“你是猪吗?这么低级的错误都能错?”换成“这次考试,你因为粗心错了三道题,下次记得验算哦!”

当孩子打翻水杯时,把“你怎么这么没用?”换成“水杯打翻会弄湿地面,下次拿水杯时要双手握紧。”

把批评的重点放在具体行为上,让孩子明白是这件事做得不对,而不是自己本身不好。

呵护好孩子的自尊心,才能助力孩子健康成长。

3. 先共情,再引导。

当孩子表现不佳时,先不要急着批评,而是站在孩子的角度感受他的情绪。

我儿子上初中时,有一次在楼下踢球不小心把邻居的玻璃打碎了。

看着愧疚万分的儿子,我没有骂他,而是温和地对他说:

“我知道你心里现在也很难过,没关系的,人都会犯错,重要的是我们如何补救。那你现在打算怎么办呢?”

儿子踌躇了一下说:“那我去给邻居道个歉,然后用我的零花钱再买一个新的?”

我听了说:“就这么办,妈妈陪你一起去吧!”

教育孩子要有温度,先共情,后引导。

不管犯了什么错误,我们一定要先理解孩子的感受,让孩子知道,我们是和他站在一起的,然后再引导孩子改正错误。

闭上指责的嘴,伸出共情的手,能让孩子感受到被理解,从而更愿意接受后面的建议。

教育专家蒙台梭利说过这样一句话:

“孩子的心灵像待放的蓓蕾,你对着它呼吸要格外小心,因为你的气息可能让它绽放,也可能让它凋零。”

别让我们随口的一句话,成为孩子人生路上的“魔咒”——因为他们真的会相信,然后用一生去印证。

千万别等酿成悲剧后再来后悔。

就像那首小诗里所写的:

如果我能再次养大我的孩子,

我会,先蹲下,再温柔地诉说。

我会,多将拇指竖起,少用食指指点。

我会,拿出更多微笑给孩子。