从副教授到学校保安,少走三十年弯路?

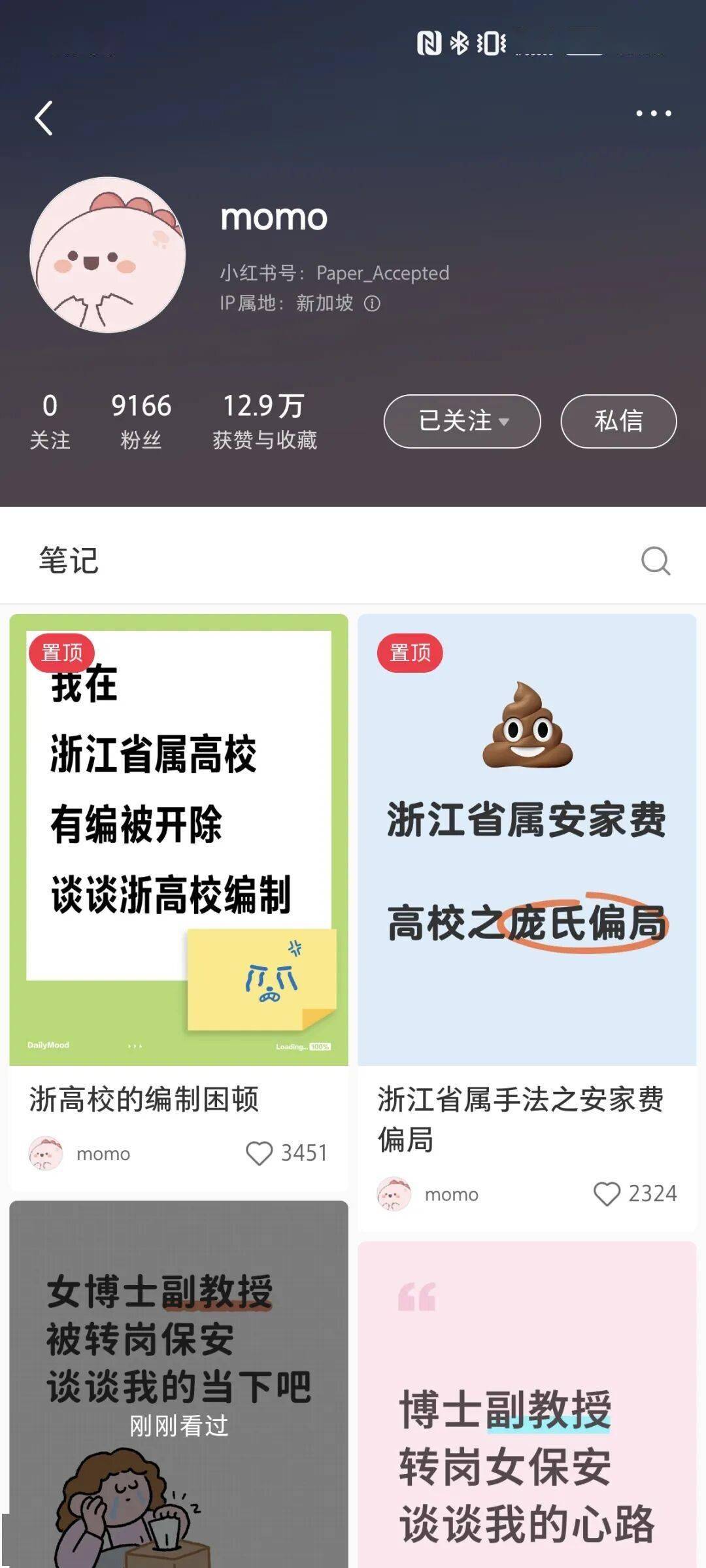

今天又在小红书刷到那位浙江某省属高校副教授的分享 —— 从拿着 “副教授” 头衔的高校教师,到负责校园巡逻、驱赶外卖员的保安,身份的落差背后,是更刺眼的现实:每月到手月薪4000多元,年终绩效仅6000元出头,即便有项目、上了科研平台,也只有微薄补助;而转岗后,月薪反倒多了800元。她的讨伐里,藏着太多青年教师的无奈,也让我忍不住想聊聊高校里那些绕不开的话题。

高校适度增加考核,本是优胜劣汰的必然

看到这位副教授因 “非升即走” 考核不通过转岗,有人觉得高校考核太严苛,但我倒认为,高校容纳的就业人群数量太多,适度增加考核是必要的。现在不管是企业还是事业单位,都在通过考核筛选人才,优胜劣汰本就是市场和行业发展的规律。高校作为培养人才、产出科研成果的地方,更需要通过合理考核筛选出能沉下心搞教学、做研究的人,避免 “混日子” 的情况稀释教育科研质量。

拿到学位就躺平混日子,这样所谓高素质人才,最终却成为社会的重担。

教师是优质消费阶层,体面收入才是科研教学的底气

在很多人眼里,“副教授” 该是体面的代名词,可4000多元的月薪、6000元的年终绩效,别说支撑 “优质消费”,连基本的生活体面都难保障。我始终觉得,教师是优质消费阶层,必须保证教师收入,让教师体面生活,才能促进教育科研。试想一下,当青年教师每天要为房租、生活费发愁,要为科研经费审批跑断腿,要担心安家费能不能按时拿到手,他们还有多少精力放在备课、带学生、钻研课题上?浙江这所省属高校在招聘时用高额安家费、可观科研启动经费画饼,入职后却拆解安家费、拖延经费审批,把 “引进人才” 当成 “可消耗劳力”,这样的操作不仅寒了教师的心,更断了教育科研的根。只有让教师不用为钱发愁,能体面地生活、有尊严地工作,他们才敢沉下心去追求 “诗和远方”,才能产出更有价值的教学成果和科研突破。

教师要提升能力体现价值,但学校得给 “提升” 的空间

当然,教师也应该不断提升自己能力,体现自身价值,获得更多收入,这是个人发展的需要,也是对教育事业的负责。但 “提升能力” 不能只靠教师单方面努力,学校得给他们提供能提升、能变现的空间。就像这位副教授,她有项目、能被推上科研平台,说明有提升能力、创造价值的潜力,可学校没给她对应的奖励和支持,反而让她在低薪、繁琐的审批流程里消耗热情——这样的环境下,再想提升的教师,也会慢慢没了动力。如果学校能落实承诺的待遇,简化科研经费审批,给有能力的教师更多发展机会,相信大多数教师都愿意主动提升自己,用更好的教学、更多的科研成果换取更高的收入,形成 “能力提升 — 价值创造 — 收入增加” 的良性循环,而不是像现在这样,让教师在 “虚假承诺” 和 “制度惩罚” 里耗尽希望。

别让 “转岗保安” 成为高校教师的无奈结局

这位浙江副教授的故事,不是个例,而是部分高校教师生存现状的缩影。“人生不过是租借到这个世界短短几十年”,教师们放弃其他机会选择高校,图的不是大富大贵,而是讲台的尊严、科研的热爱,以及一份能支撑生活的体面。希望更多高校能看到这个问题——适度考核没错,但要配合理的待遇,多劳多得,少劳少得,强调绩效。

别让 “转岗保安” 成为更多教师的无奈结局,别让 “虚假承诺 — 制度惩罚” 的循环,毁掉教育科研本该有的温度。毕竟,只有教师安心了、体面了,教育才能有未来,科研才能有突破。