那些和我一样“上户”的男陪伴师

图源:《御上老师》

图源:《御上老师》

《985伴读师背后,一个学历灰产业正在浮出》得到了一些讨论。这是它的续篇。

一、阁楼上的摄像头

那间屋子不大,顶是斜的,像船舱,进门得低头。床贴着屋角,一张书桌、一盏落地灯,行李靠墙摞着,没有衣柜。

窗帘是深灰色,白天也显得昏暗。房间装了摄像头,红点常亮。雇主不在家,但他知道,楼下的母亲随时可以“看见”。

那是他第一次“上户”,也是第一次在别人的家中长住。这是一栋位于上海松江的联排别墅。他被安排住在最顶层。那年他29岁,从西安城中村的出租屋搬出来,带着一个黑色登机箱,走进这个城市最精致的社区之一。

他的任务是陪伴一个十岁的男孩度过暑假。每日学习、户外运动、整理房间、英文阅读、晚间讲故事。他自己制定日程表,也自己执行。孩子很乖,也很喜欢他。偶尔会问:“你今天是不是不高兴?”他说,“那一瞬间,我挺被触动的。”

直到有一天,他让孩子在睡前刷牙,语气重了一点。第二天助理来找他说话,沟通解约。“她觉得我太强硬了,说会伤害到孩子。”文聪回忆起这件事时,语速慢了一拍。“我也没有争。知道不合适,就离开。”

那年夏天,他拿到的工资是每月8000元,包吃包住。对他来说,这在过去的人生中,已是很体面的收入。他没有名校学历,也不是教育科班出身,更不是传统意义上的家政人员。对方需要的,是一个“能说英文、性格稳重、不逾矩”的男性陪伴者,最好还能开车。

他知道,自己不是老师,不是亲人,也不是服务员。他只是一个“合适”的人,恰好能在这栋房子的最顶层住下,在监控可及的视野里,扮演好一个带孩子的角色。

陪伴师这个行业,很快教会他一个道理:能不能和孩子相处好,是表层;能不能被家长接受,才是本质。而在家长中,决定他能否留下来的,往往是那位母亲。“不是说你会不会陪孩子写作业,是你身上的气息、语气、说话的方式,是你靠近孩子的姿态,符不符合她们心里的标准。”文聪说。

从那以后,他开始注意许多细节:早上起床的脚步声是否太重、吃饭时手机该不该放在桌上、什么时候该说话、什么时候该沉默。他说,“你要给这个家留出判断的空间,它才会允许你留下来。”

他明白,进入别人家的陪伴师,从来都不是自然存在的。那台摄像头,从他进门那一刻起,就在提醒他:这份工作要适应的不只是孩子,还有整个家庭的隐形评判。

二、西窑头的那个电话

电话是在一个夏天的傍晚打来的。

他坐在西安西窑头的出租屋里,屋子不到二十平,月租七百,墙角堆着没拆的行李箱。那是2023年,他29岁。

“你好,我们在为一位老板的孩子找男性陪伴师,看到你投的简历,想了解一下你有没有兴趣?”

他愣了一下。自己有没有投过这份岗位,已经记不清了。那阵子疫情刚过,教培行业仍在余温里,文聪刚辞职,在Boss直聘上一通海投,不管岗位名字多陌生,都点了“感兴趣”。

对方报出薪资:八千元,包吃包住。“那会儿在西安,五千块已经算不错了。”他说。更何况,“陪孩子”这件事,本就让他感到安心。大学时他常做家教,假期也在教育机构实习,和孩子在一起的时间,总让他觉得世界有秩序。

电话挂断,他开始收拾行李。出发前,他和房东说:“也不确定成不成,可能几天就回来了。”行李摞在床底,“那会儿的状态就是四个字,走投无路。”

那时,他刚辞去一家央企下属公司的工作,岗位叫“项目储备经理”,月薪五千,包吃包住。干了两年,每天穿蓝工装出入校园和办公区,早上例会、下午汇报、晚上加班到九点。他说那种日子“像温水煮青蛙”。

再往前,是他并不热爱的金属材料专业;一次差几分的军队文职考试;还有在西安某家教培机构短暂工作的几周。

“看着同学们考研、考编,我也跟着考,后来发现,我不是那条路上的人。”他背了个登山包,买了高铁票。他想着:要是不靠谱,就回西安接着找工作。毕竟,从西安回老家庆阳,只要一个小时。

他没多犹豫,拎起包出门。那天西安很热,晚风吹过西窑头的黄土路。

三、像他们想象的那样

文聪很快意识到,自己在这个行业里有某种“天然优势”。

“男陪伴师在市场上太稀缺了,”他说,“就像‘男阿姨’一样,你一出现,就成了稀缺资源。”

但他也明白,稀缺不等于安全。“很多时候,雇主找你,不是因为你优秀,而是因为刚好你符合了某种想象。”

他记得很清楚,刚开始工作的那段时间,经常被问两个问题:你有没有在国际学校做过?你是师范专业吗?每次都摇头。他并不具备这些理想履历。但对方总会补上一句:“你是男的,这点就很好。”

这种性别加分,常常夹带着另一个条件,边界要求。

一位母亲曾在电话里明确告诉他:“我家孩子跟女老师太黏了,不好带。我就想找个男的,镇得住。”但她话锋一转,又补了一句:“不过你最好别太热情,离孩子太近也不好。”

文聪听明白了。这不是一句普通的叮嘱,而是这个职业的性别困境:既要你“立得住”,又不能太存在;既希望你像个父亲,但又不能真像一个“父亲”。

“你得长成他们想象中的那个样子。”他说。

他开始学习如何调整自己与家庭之间的气场。谁是这个家的核心?谁拥有裁决权?谁决定你能否留下?在多数时候,答案是,母亲。你和孩子互动得再好,若与母亲之间气场不合,终究难以久留。

“我会很注意和雇主说话的语气、站的位置、用什么词汇。”他说,“这些没人教,但你做一次就知道:你做得恰不恰当。”

他慢慢总结出一套“潜规则”:

- 早上不能晚起,要在厨房前露面、先打招呼;

- 晚上不能比孩子先洗澡,显得你太松懈;

- 和阿姨要保持距离;

- 不聊个人感情、不主动加家人微信、不在社交媒体晒雇主家环境。

他从不觉得自己是被完全信任的。那个摄像头,从来没摘过,就像是一个时刻提醒他边界的符号。

四、谁决定你能留下

第二单是在合肥,一户典型的“高知家庭”:父母在外企,孩子读国际学校,生活规律,理念明确。

他去了,见到孩子母亲,对方很客气。他接替的是一位“科班出身”的老师,师范专业毕业、在机构带过班,专业能力扎实。而他,既没那样的背景,也没多高学历。

孩子起初对他不熟,但很快就表现出更愿意和他说话、一起玩的倾向。他熟练安排作息表,陪孩子读书,做情绪记录,每天简单汇报。他不主动表达教育理念,也不会急着展示自己的方法论。他小心保持与家长的距离感:不越界,不多言,不装亲切。

两个星期后,家长做了决定:留下他。

他被安排住在独立卧室,有清晰的作息表与沟通群组,日常事务由“家庭助理”协调,他只需要专注孩子的学习与陪伴。他形容那段时间是“相对舒服”的,“就像是被当作一个教育工作者看待,而不是服务人员。”

“我其实并不比前一位老师更专业。”他说,“但可能我更像他们想象中的‘父亲型’陪伴者。”

那之后,他接触过形形色色的家庭。有些家长会问很多细节:学历、家庭背景、是否吸烟饮酒、有没有宗教信仰;有些则更关注气质:“你身上的味道是不是清爽?”“你说话是不是太快?”“你会不会让人紧张?”他学会了在自我介绍时适当“去标签”,不主动强调专业出身,也不表现得太自信。

他学会了看气氛。饭桌上主母若突然沉默,说明她不满意什么;孩子在门口发呆,可能是之前辅导语气太重了。站在客厅哪个位置会显得恰当,什么时候该出现,什么时候该消失,说什么话让人安心,什么行为会被误解。有无数更微妙的判断标准。有些家庭其实是脆弱的,你不能冒进。

“你其实是在一个家的社会关系网里试炼。”他说,“不是陪着一个孩子,而是陪着一个家庭里的不确定。”

他常说的一句话是:“你得符合他们的气味。”那是他对“适配性”最直观的定义:你的语速、穿着、姿态,乃至于整个人呈现出的气息,是否让这个家庭感到安心、稳定、可控。

那是一种在结构松散、预期模糊的行业中,生存所需的隐形技术。

五、他穿行在多个家庭之间

离开合肥之后,文聪成了一个“自由上户者”。

他在杭州、深圳之间流动接单。有时是家长推荐,有时是平台转介,也有老雇主发来一句微信:“有个朋友家在找老师,你愿不愿意试试看?”

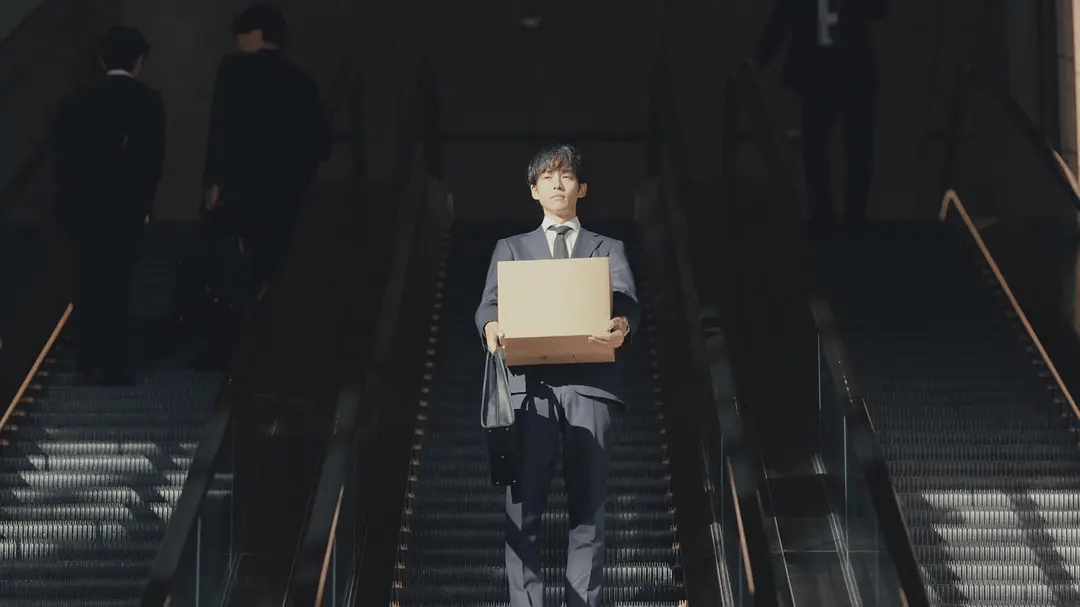

他用一个黑色登机箱收纳全部行李,衣服、书、工作记录本摞得整整齐齐。走到哪儿,住在哪儿。像一块临时搭建的砖,被嵌入另一个家庭的结构中。

每一户人家都有不同的预设:有的希望他像“哥哥”,有的希望他像“父亲”,还有的在交接第一天就明确:“你不需要和孩子太熟。”他逐渐明白,每一个家庭都有自己的节奏与秩序,而他要做的,是迅速找到自己的位置,不打扰、不突兀、不逾矩。

他发现,“自由”并不意味着不受约束。恰恰相反,在缺乏制度庇护的自由职业中,每一次上户都像一次临时“投胎”。你必须像空气一样合适,又像镜子一样不过度参与。你要给予足够的陪伴与情绪支持,但不能真的建立情感依赖。

“我慢慢知道了什么叫分寸。”他说,“你得让一个家庭感到安心,而不是让他们觉得你重要。”

有时候,他会写一些工作记录,简单记下那天的状态:

“孩子下午发了脾气,我没说话,陪他坐了十分钟。”

“雇主今天特别忙,晚饭我单独带孩子吃了。”

“今天天气很好,我带孩子在小区转了一圈,他说小区的狗跟他打招呼了。”

六、给这份工作一个说法

文聪的月薪很快到了2万,又涨到3万。中介费往往是一个月薪资的20%。

他慢慢知道了行规,中介完成一个匹配,能拿到两份钱,左手收受雇者月薪的20%,右手收雇主一个月薪资。一个单子中介可以拿120%的提成。

有一次试讲结束,雇主问他:“你有没有朋友也做这个的?”那一刻,他突然意识到,如果把身边这些人组织起来,也许可以不再单打独斗。

他找了几个朋友,都是从教育培训行业流出来的。有人做过外教助教,有人做过机构课程顾问,还有人和他一样,是误打误撞进了陪伴这个行当。几个人聚在一间小屋里,把各自的经历摊开,讨论一个问题:“到底什么样的人,适合进别人家?”

“我们不是机构。”他强调,“也不是家政中介。”他们想绕开原有的路径,做一个小型团队:人不多,但彼此支持,也能设定自己的工作方式。

他们花了几个月时间做了三件事:一是整理标准流程,把“上户前该沟通哪些边界”“第一次见孩子怎么介绍自己”写成文档;二是互相观摩,定期复盘;三是给每个人做“设定”。“我们会写一段‘人设说明’。”他说,“不是包装,是自我保护。你得知道自己能做什么,不能做什么,提前讲清楚,才不容易出事。”

他自己写过一版开场白,每次上新户都会照着说: “您好,我叫文聪,主要做小学阶段的阅读、英语和习惯培养类的陪伴。性格偏安静,互动方式比较克制,不会过多介入家庭事务。我会尽力帮助孩子成长,同时也希望在一些边界上,我们彼此尊重。”

他说这段话的时候很平静,没有讨好,也没有疏远,像一个在暗处反复雕刻过的自我设定。

他开始给“陪伴”这件事一个更清晰的定义:不是事事都做,也不是全盘接收,而是把教育服务中的“亲密劳动”部分抽出来,做得干净、明确、有界限。

但他也知道,这种设想在现实中常常碰壁。遇上好沟通的家庭,一切顺畅;遇上控制欲强的家长,你所有的设定都可能瞬间被击穿。

“最难的是,‘陪伴’这个词太模糊了。”他说,“每个人都说自己是陪伴师,但其实,每个人的‘陪法’都不一样。家长想要的,也经常不一样。”

有一次,他接了一个新项目,负责一位中班孩子的“日程管理”。孩子刚睡醒,他得哄着喝水、哄着穿鞋,再哄着去兴趣班。家长定了一周七节课,下午排得满满的。他陪着孩子一项项打卡。有一次,孩子累得在钢琴教室门口睡着了,他蹲着把孩子一路抱回家,满头是汗。主母看见后,只说了一句: “下次早点哄他醒。”

他没说话。当晚,他在工作记录本里写下了一行字: “我们到底在陪谁,又在完成谁的计划?”

七、黄土上的鞋印

文聪的团队,如今积累了近一百个家庭、七百位合作老师。“这个规模在行业里,算小微。”他说,“刚刚起步。”

他家乡在甘肃庆阳,是那种一出门鞋子就陷进土里的地方。黄土层厚,风大,一天走下来,白鞋能变成灰鞋,裤脚能变成泥帘。

“我们那儿虽然是平原,但土特别厚,一脚下去能踩出一个深坑。”他说,“走得慢,就陷得深;走得快,土就会扬起来,糊你一脸。”

文爸是个寡言的人,早出晚归,天没亮就干活,干到天黑。文妈是村里少见爱读书的人,常常点着煤油灯抄词抄句,连语文书都舍不得折角。他说母亲“和村子有点不搭”,但他爸,是那种你看不见情绪,却能看见动作的人。他们身上有一种不动声色的坚韧。

有一次他发高烧,父亲用毛巾裹着他,一路背着倒车进城。他在昏沉中闻到父亲衣服上的汗味,混着土腥气,突然清醒了。那是他第一次意识到,肩膀也可以是一种语言。

“后来我才明白,我做这份工作,不是完全偶然。”他说,“我懂怎么去照顾别人,也习惯隐忍和观察,知道在不说话的情况下靠行动去表达。”

他不觉得那是温柔,也不觉得是男性的反差魅力,而是泥地里走出来的一种自我调节。从小在一个没有太多资源的环境长大,最先学会的是如何识别边界、避免冲突、维持秩序。

他说,如果不是陪伴师的工作,他可能没机会接触和自己完全不同的家庭。对于那些高净值家庭而言,书本上的知识获取是容易的,书本上没有的东西反而是稀缺的。

“所以当别人说我稳重,我知道那不是天生的,是环境塑出来的。”在江浙沪做陪伴师的几年间,他上户过的家庭,从几百万到上亿不等。家里的水龙头比他以前一个月的房租还贵,孩子三岁起就排满了五种兴趣班。但他从不显得局促,也不刻意谦卑。

“我不是他们家的人,但也不是他们的附属。”他说这话时语气平稳,不激烈。就像他说自己是“吃百家饭”的人:进不同的家庭,不是为了取悦,而是尽量把事做好;不是为了改变谁,而是守住自己的边界。

有一次,他和母亲打电话,聊起AI、自习室,还有家长对孩子的“未来焦虑”。母亲在那头沉默了几秒,说:“人工智能替代不了你们。你们是人,人是有温度的。”

“你要先立规矩,才可能获得自由。”他说,“这是我妈教我的。”他从黄土中走出来,在泥地上踩出自己的印子,然后一步步,学会在别人家的客厅里,站住脚。

八、不存在的职业

“上户”是家政行业的行话,指服务者进入雇主家中工作;与之相对的“下户”,则意味着服务结束、离开雇主家庭。

有一阵,文聪经常接到平台电话:“客户特别指定要男陪伴师。”对方往往会补一句:“最好成熟稳重,能陪孩子打球、讲逻辑,带点父性气质。”

那段时间,团队接了三个单亲家庭。孩子多是男孩,活泼、情绪波动大、不太听话;母亲则事业有成、理性又焦虑。

“她们需要一个阳性的稳定角色。”他说,“但其实,她们要的不是男人,而是‘理想中的男性’。” 那些缺席的父亲、压抑的情绪、被投射的理性,都被装进了他这个角色。

白天他接散单,晚上整理记录。有时写课程,有时记当天的观察:孩子哭的原因、家长情绪的起伏、哪些沟通是有效的。“我现在做的,其实就是让这件事更清晰一点。”他说,“把它从灰色地带,往明亮处挪一点。”

陪伴师进入家庭前,通常要签一份三方协议,约定作息、休假、离职流程,还有一些细节,比如独立空间、语言尊重、基本礼遇。这是他努力建立的一点秩序。

做这份工,大部分时间都是围着孩子转。一个月能休4天,法定节假日也正常休。好处是钱攒得快,只要不胡乱消费,一年攒20万并不难。

但整个行业依然没有名字。没有职业编号,没有资格认证,也没有清晰的归属。这种不确定感,贯穿在男陪伴师的每一次“上户”经历中。

他们没有明确的岗位定义,也没有劳动保障。但随着行业逐渐“细分”“定价”“平台化”,这份工作被重新赋予了功能价值。而性别,在其中起到一种特别的作用。

“你在这个行业里,不能累,不能犯错,也不能说‘真话’。”他顿了一下,“但我还是希望,有一天,‘陪伴’能被当作一种严肃的教育方式,一个值得信任的教育角色。”

但这个价值,从来不是自己定义的,而是整个社会结构投射出来的。很多像文聪一样的年轻人,在主流边缘做着没有规范、没有评价体系的工作,一边挣点体面钱,一边想证明自己是有价值的人。

他说自己不太喜欢“男陪伴师”这个称呼。“听起来像个临时工。”但这份工作他已经做了三年。

(为保护隐私,文中人物为化名)