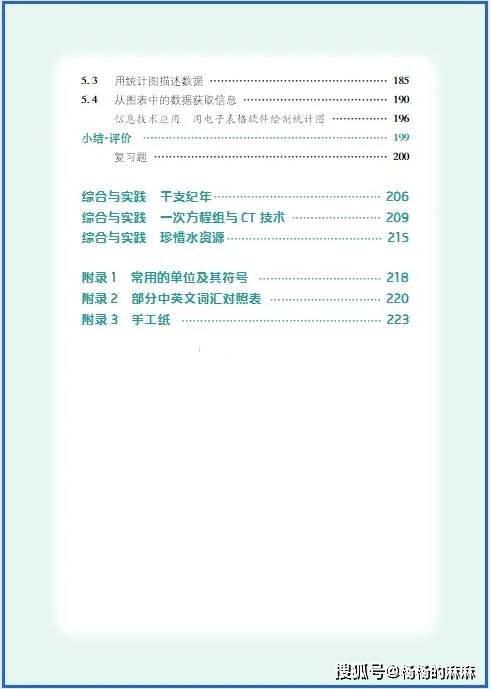

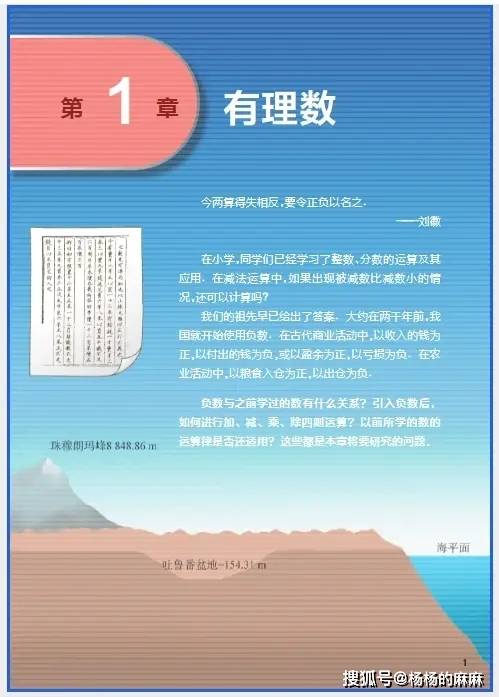

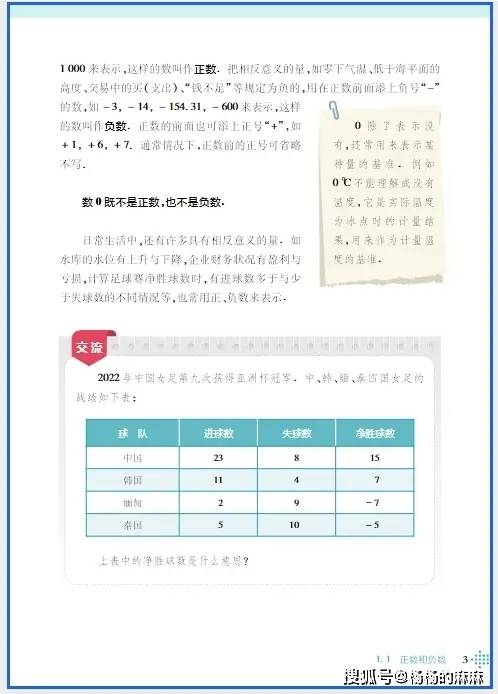

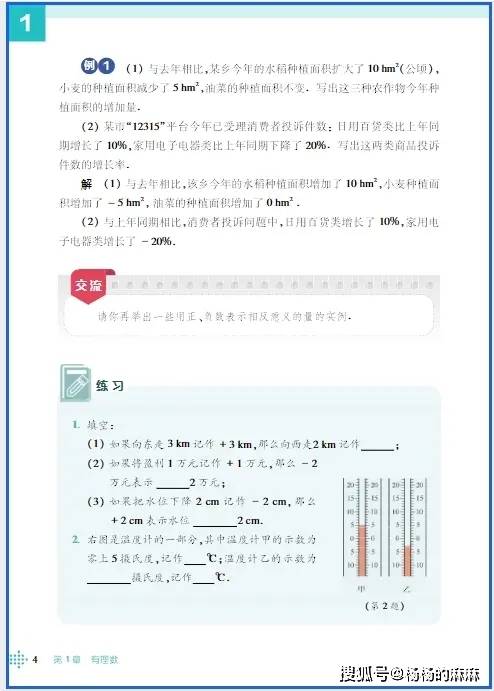

2025秋沪科技版初中七年级数学上册 电子课本(高清PDF版)

沪科技版七年级数学(上册) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了沪科技版七年级语文(上册) 新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

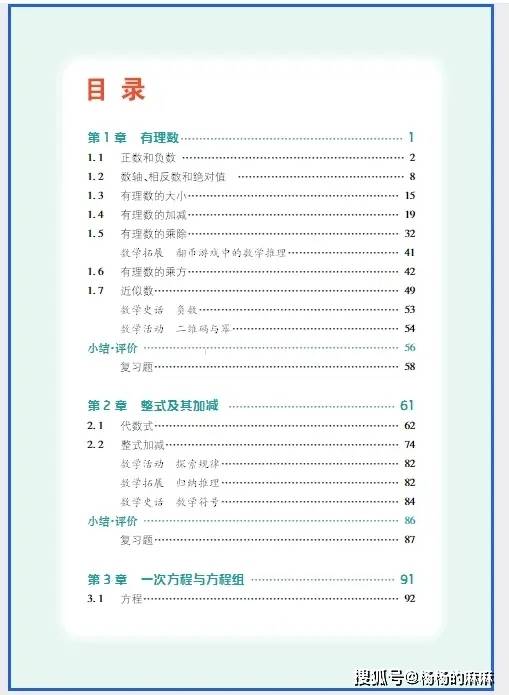

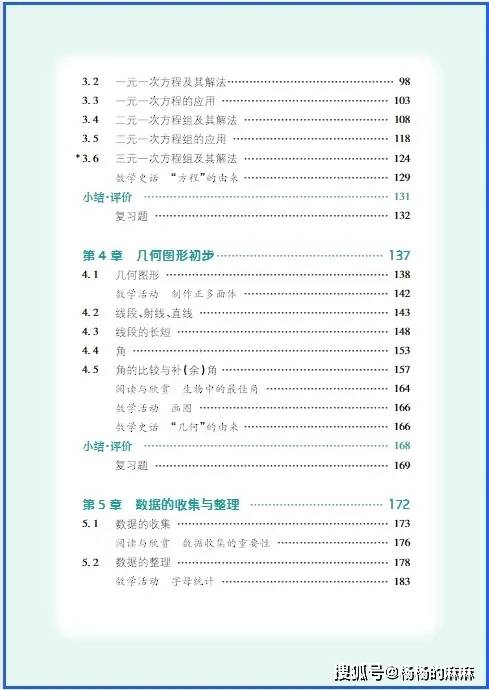

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

七年级几何是初中几何学习的奠基阶段,核心任务是引导学生从小学 “直观认识图形” 升级为 “用规范几何语言描述图形、依据定理推理性质”,重点围绕 “基本平面图形、相交线与平行线、三角形” 三大模块展开。以下从 “核心知识框架、教学与学习策略、典型问题设计” 三个维度,系统解析七年级几何的重点内容与落地路径。

一、七年级几何核心知识框架(按认知逻辑递进)

七年级几何知识遵循 “图形识别 — 概念理解 — 性质探究 — 推理计算” 的递进逻辑,各模块重点与能力目标明确:

1. 基本平面图形:搭建几何认知基础

该模块聚焦 “点、线、角” 的基础概念与运算,是后续学习的前提,核心知识点与能力目标如下:

- 核心知识点:

① 点、线段、射线、直线的定义与符号表示(如线段 AB 记为

AB

,射线 AB 记为

LaTex error

);

② 线段的中点、三等分点定义,线段长短比较的两种方法(叠合法:将线段重合对比;度量法:用刻度尺测量长度);

③ 角的双重定义(静态:有公共端点的两条射线组成的图形;动态:一条射线绕端点旋转形成的图形),角的四种表示方法(顶点字母、三个字母、数字、希腊字母);

④ 角的度量单位换算(1°=60′,1′=60″)与大小比较,角的分类(锐角 < 90°、直角 = 90°、钝角 90°<α<180°、平角 = 180°、周角 = 360°);

⑤ 余角与补角的性质(同角或等角的余角相等,同角或等角的补角相等)。

- 能力目标:

能准确用几何符号表示点、线、角,熟练进行线段与角的计算(含中点分线段、余补角关联计算),建立 “几何概念与符号表达” 的对应意识。

2. 相交线与平行线:开启逻辑推理入门

该模块是七年级几何的核心,重点培养 “从角的关系推线的平行,从线的平行推角的关系” 的推理思维,核心知识点与能力目标如下:

- 核心知识点:

① 相交线的特征:对顶角(定义:两边互为反向延长线,性质:对顶角相等)、邻补角(定义:有一条公共边且另一边互为反向延长线,性质:邻补角互补);

② 垂线的定义(两条直线相交成直角时互相垂直)与性质(过一点有且只有一条直线与已知直线垂直;直线外一点到直线的垂线段最短);

③ “三线八角” 模型:同位角(位置相同,呈 “F” 型)、内错角(夹在两直线间且在截线两侧,呈 “Z” 型)、同旁内角(夹在两直线间且在截线同侧,呈 “U” 型)的识别;

④ 平行线的定义与平行公理(过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行),平行线的判定定理(同位角相等→两直线平行;内错角相等→两直线平行;同旁内角互补→两直线平行)与性质定理(两直线平行→同位角相等、内错角相等、同旁内角互补)。

- 能力目标:

能在复杂图形中精准识别 “三线八角”,掌握 “判定定理→证平行→性质定理→推角关系” 的推理逻辑,能用规范几何语言书写简单推理过程(如 “∵∠1=∠2(已知),∴a∥b(同位角相等,两直线平行)”)。

3. 三角形:深化图形性质与全等推理

该模块聚焦三角形的基本性质与全等判定,是几何推理的进阶内容,核心知识点与能力目标如下:

- 核心知识点:

① 三角形的定义与分类(按边分:不等边三角形、等腰三角形、等边三角形;按角分:锐角三角形、直角三角形、钝角三角形);

② 三角形三边关系(任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边),三角形内角和定理(内角和 = 180°)及推论(外角等于与它不相邻的两个内角和,外角大于任意一个不相邻内角);

③ 三角形的三条重要线段:中线(连接顶点与对边中点的线段)、角平分线(平分内角且交对边于一点的线段)、高(从顶点向对边作垂线,顶点与垂足间的线段)的定义与画法;

④ 全等三角形的定义(能够完全重合的两个三角形)、性质(对应边相等、对应角相等)与判定定理(SSS:三边对应相等;SAS:两边及其夹角对应相等;ASA:两角及其夹边对应相等;AAS:两角及其中一角的对边对应相等;HL:直角三角形斜边与一条直角边对应相等);

⑤ 等腰三角形的特殊性质(等边对等角:两腰对应的底角相等;三线合一:顶角平分线、底边上的中线、底边上的高重合)与判定方法(等角对等边:两角相等的三角形是等腰三角形)。

- 能力目标:

能运用三角形三边关系、内角和定理解决计算问题,熟练掌握全等三角形的判定与性质并进行简单证明,理解 “已知条件→依据定理→推导结论” 的完整推理链。

二、七年级几何教学与学习的关键策略(突破核心难点)

七年级学生初学几何易面临 “几何语言不规范、复杂图形看不懂、推理过程写不出” 的问题,需通过以下策略针对性突破:

1. 以 “动手操作” 为载体,夯实概念理解

几何概念的抽象性需通过具象操作化解,避免死记硬背,让学生在 “做中学” 感知概念本质:

- 案例 1:理解线段中点

让学生用直尺画线段

CD

,用圆规以 C 为圆心、大于

2

1

CD

的长度为半径画弧,再以 D 为圆心画等弧,两弧交于两点,连接两点交

CD

于点 E,观察 “CE=ED” 的特征,总结 “E 是

CD

中点” 的定义;再反向提问 “若点 F 在线段

CD

上,且 CF=FD,能否说明 F 是

CD

中点?”,强化 “点在线段上” 的前提条件。

- 案例 2:探究平行线性质

让学生用直尺和三角板画一组平行线

a∥b

,再画截线

c

与

a

、

相交,用量角器测量同位角(如∠3 与∠4)的度数,发现 “∠3=∠4”;再转动截线

c

,重复测量,验证 “两直线平行,同位角相等” 的性质,通过实操弱化抽象感。

2. 强化 “几何语言转化” 训练,突破表达障碍

几何语言(文字、符号、图形)的转化是核心能力,需分 “正向、逆向” 两步训练,规范表达细节:

- 正向转化:文字→图形→符号

例:文字描述 “∠A 与∠B 互为余角,且∠A=30°”→ 画出两个直角三角形(或单独的两个角),标注∠A=30°、∠A+∠B=90°→ 符号表示 “∠A+∠B=90°(互余定义),∵∠A=30°,∴∠B=60°”。

- 逆向转化:图形→文字→符号

例:给出含三角形中线的图形(△ABC 中,AD 是 BC 边上的中线)→ 文字描述 “AD 是△ABC 的中线,D 是 BC 中点”→ 符号表示 “BD=DC(三角形中线定义)”。

- 规范符号细节

重点纠正易错点:

① 射线表示:

LaTex error

与

LaTex error

不同(端点不同,延伸方向不同);

② 角的表示:当顶点 O 处有三个角(∠EOF、∠FOG、∠EOG)时,不能用∠O 表示,需用三个字母区分;

③ 推理依据:每一步推理后标注依据(如 “∵a⊥b,∴∠5=90°(垂直定义)”),避免 “无依据推理”。

3. 教 “拆图形” 方法,从复杂中找基本模型

七年级几何题的难点多源于 “图形叠加”,需引导学生剥离干扰元素,识别基本模型:

- 模型 1:三线八角拆解

面对含多条直线的图形(如△MNO 中,PQ∥NO,交 MN 于 P,交 MO 于 Q),让学生用彩色笔描出 “被截线 PQ 与 NO” 和 “截线 MN”,标注同位角(∠MPQ 与∠MNO);再描出 “被截线 PQ 与 NO” 和 “截线 MO”,标注内错角(∠PQM 与∠QON),通过 “描线法” 聚焦核心角。

- 模型 2:全等三角形隐含条件识别

让学生在全等三角形图形中圈出 “隐含相等条件”:如△ABD 与△ACD 有公共边 AD(AD=AD),△EFG 与△EHG 有公共角∠G(∠G=∠G),△IJK 与△ILK 中∠IJK 与∠ILK 是对顶角(∠IJK=∠ILK),这些隐含条件常是全等判定的关键依据,帮助学生减少 “找条件难” 的问题。

三、七年级几何典型问题设计(分层递进)

问题设计需遵循 “基础巩固 — 理解深化 — 综合应用” 的梯度,贴合七年级认知水平:

1. 基础层:概念与计算类问题(巩固基础知识)

- 线段计算:“已知线段 AB=10cm,点 C 在线段 AB 上,且 AC=2BC,求 AC 的长度。”(考查线段和差与中点关联,引导用 “AC+BC=AB” 列方程求解)

- 角的计算:“一个角的补角比它的余角大 30°,求这个角的度数。”(考查余角、补角定义,设角为 x°,列方程 (180-x)-(90-x)=30 求解)

- 三角形性质应用:“已知△ABC 中,∠A=50°,∠B=60°,求∠C 的外角度数。”(考查三角形内角和与外角推论,先算∠C=70°,再求外角 = 180°-70°=110°)

2. 理解层:推理与辨析类问题(深化性质理解)

- 平行线推理:“如图,已知 AB∥CD,∠1=∠2,求证:BE∥CF。”(引导用 “AB∥CD→∠ABC=∠BCD(性质),∠1=∠2→∠EBC=∠FCB(等式性质),∴BE∥CF(判定)” 的逻辑链证明)

- 全等三角形判定辨析:“下列条件中,能判定△ABC≌△DEF 的是( )A. AB=DE,BC=EF,∠A=∠D;B. ∠A=∠D,∠B=∠E,AC=DF;C. AB=DE,AC=DF,∠B=∠E”(考查全等判定定理,B 选项符合 AAS,是正确答案)

3. 应用层:综合与拓展类问题(提升应用能力)

- 几何与代数结合:“在△ABC 中,AB=AC,周长为 20cm,底边 BC 长为 y cm,腰长为 x cm,求 y 与 x 的关系式,并写出 x 的取值范围。”(考查等腰三角形性质与三边关系,关系式 y=20-2x,取值范围 5

- 实际场景应用:“如图,要测量池塘两端 A、B 的距离,可在平地上取一点 C,连接 AC、BC,分别延长 AC 至 D,BC 至 E,使 CD=AC,CE=BC,连接 DE,若 DE=15m,求 AB 的长度。”(考查全等三角形 SSS 判定,△ABC≌△DEC→AB=DE=15m,解决实际测量问题)