多数教育是投机,花钱再多也没保障,这样做才靠谱

很多人默认教育是稳赚不赔的投资,可实际情况并非如此,从结果来看,多数教育更偏向投机,毕竟没有方法能保证孩子考上985/211,甚至连大概率考上的办法都没有。

以上海为例,每年15-20万小学新生,12年后参加高考的仅5万左右,211及以上高校录取率13-15%,孩子考上的概率仅5%,比刮刮乐中小奖22%的概率还低。

不过,九年制义务教育是例外,它学费低、无机会成本,回报确定,属于真正的投资,接下来,就从不同角度聊聊教育,看看普通家庭、高净值家庭该如何对待教育。

为啥说多数教育像“赌一把”

咱们先搞明白投资和投机的区别,就拿买东西举例,买指数基金长期定投、买红利基金等,这类是回报概率高、风险可控、决策理性的投资。

而买彩票、听小道消息买股票等,风险大、结果不确定、决策随意,这就是投机。

很多人觉得教育是投资,可实际上并非如此,985高校毕业生平均起薪虽比普通双非本科高不少,但关键是没有能保证孩子考上985/211的方法,连大概率考上的方法都没有。

高学历家长花十几年时间,甚至搞僵亲子关系,孩子学历仍没谱,花几百万送孩子去欧美留学,回国后大概率赚不回学费,想留在当地更是难上加难。

而且,要是没法用合理量化标准衡量教育对人的改变,教育就更符合投机定义了。

再看高中以上的教育,投入越大,投机性越强,以上海为例,每年小学入学15-20万孩子,12年后参加高考的就5万左右。

211及以上高校录取率13-15%,想让孩子上211及以上高校,成功概率才5%,比刮刮乐中小奖22%的概率还低,这“赌”的成分多明显。

还有,教育回报太依赖孩子天赋、努力等随机因素,就像彩票机构总宣传中大奖案例一样,家长们也总被身边少数孩子考上名校的案例激励着投入,却忽略了低概率。

而且家长在教育上还容易非理性,报一堆没用的培训班,觉得别人投自己也得投,生怕“输在起跑线”,这跟投机里的从众、博傻心理没啥两样。

另外,要是孩子初中以上能工作却继续上学,放弃的工作收入,未来教育回报未必能补上,这不就是投机,不过,九年制义务教育学费低、没机会成本,回报确定,这才是真投资。

换个角度看教育

虽然很多教育像投机,但换个视角,也能避免非理性。

对所有家庭来说,教育能当“保险”,花点不影响生活的钱,让孩子上个普通大学或大专,选个就业广的专业,就能减少未来失业风险,这“保费”值。

对普通家庭,教育还像“期权”,就跟投资里的期权一样,低胜率高赔率,最大损失就是投入的教育费,要是孩子有学习天赋,未来可能有更多机会。

但这毕竟是小概率事,得控制投入,别花太多钱。

而高净值家庭,教育就是“复利因子”,想让家里资产和社会地位传下去,得投各种资源,教育最重要,能改变人,让人持续创造价值。

就像唐宋以后江南大族,设义庄、义田,拿部分收入当“奖池”,办私塾、奖优秀子弟、资助科举。

这才是聪明的教育投资,不像现在有些家庭把钱都放一个孩子身上,那不是投资是投机。

“教育没用”的说法咋来的?

为啥会有“教育无用论”?因为教育对国家、社会的好处比对个人、家庭的好处大得多。

国家大力投教育,是因为能提高劳动力素质、改善经济结构等,可要是个人从教育里得到的回报少,时间长了,大家就不想投教育了,还可能有人靠社会福利“占便宜”。

日本就是活生生的例子,近20年,日本人对大学看法变了,更爱去“专门学校”,学动漫、IT这些实用技能,学制短、好就业,觉得比上普通大学学理论强。

这就是因为大家更看重确定的实用技能,不是不确定的高学历,而且日本大学生不想读研究生,除了费钱费时,就业市场也不待见,硕士博士起薪和本科差不多,企业还更爱招本科生。

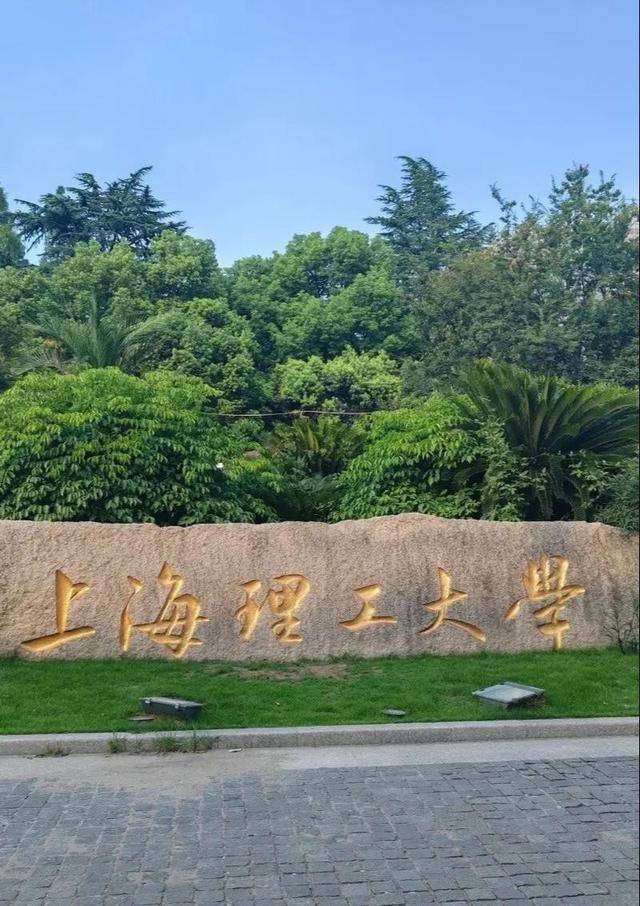

这就导致日本高校科研经费不够,顶尖人才外流,2021年,日本化学家藤岛昭带着团队去了上海理工大学。

因为上海理工大学能给1.5亿人民币经费,而东京大学一年科研经费才约11亿人民币,这事儿在日本引发大讨论。

所以说,教育像投机不是坏话,就是收益不确定。

普通家庭在教育上别太非理性投入,要是个人回报一直低,“教育无用论”肯定会扩散,把教育当保险或期权,才能在不确定中找到平衡。

结语

多数教育不像大家想的那样是稳赚的投资,反倒更像带风险的“赌一把”,尤其是高中以上阶段,投入大、成功率低,还特容易让家长非理性跟风。

但也不用慌,换个思路就行,所有家庭可把教育当“保险”,普通家庭别贪多,把它当“期权”控制投入,高净值家庭则可借它当“复利因子”传承资源。

所以普通家庭别盲目砸钱,看准义务教育这个“真投资”,再按实际情况选对方向,才能在教育这件事上不踩坑,找到不确定中的稳稳平衡。