2025秋粤教人教版初中七年级地理上册 电子课本(高清PDF版可打印)

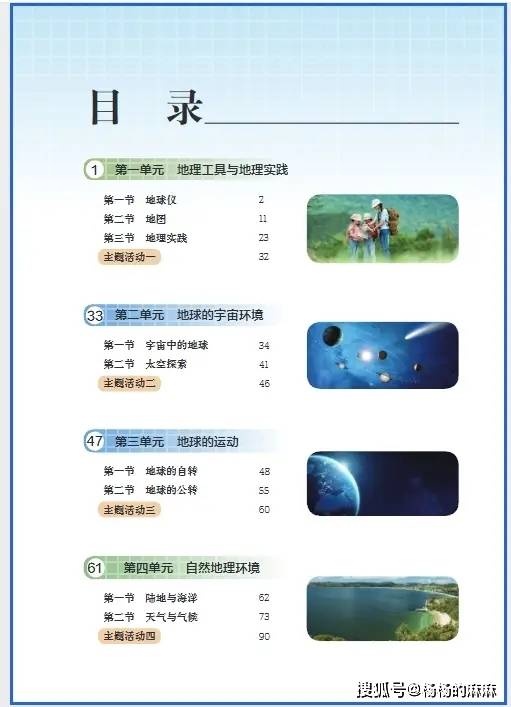

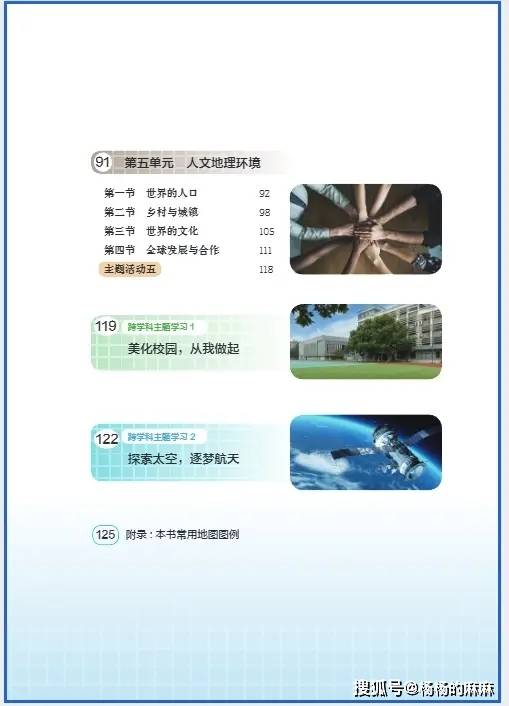

七年级地理作为初中地理的入门课程,核心是帮助学生建立 “空间感知能力” 与 “地理工具使用能力”,上册内容聚焦 “地球与地图” 这两大地理基础工具,既是理解后续世界地理的前提,也是培养地理思维的关键。以下按 “地球与地球仪”“地图” 两大模块,结合知识点解读、重难点突破与学习逻辑,系统梳理内容:

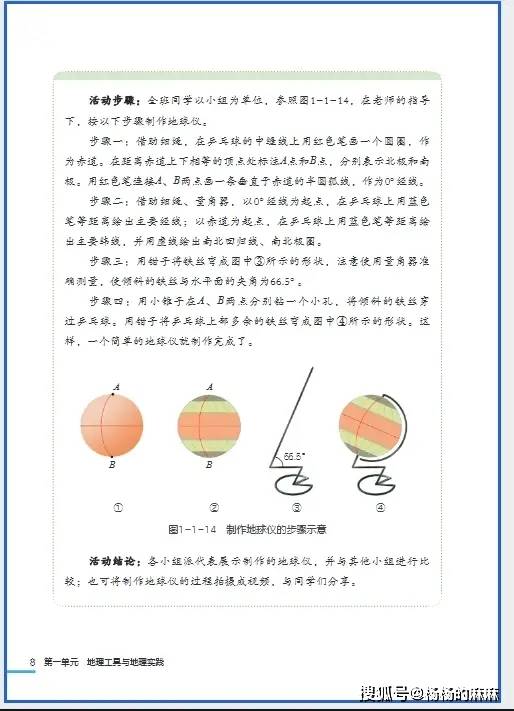

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

一、地球与地球仪:构建地理空间坐标系

地球与地球仪是地理学习的 “空间基础”,核心是摆脱平面认知,建立 “球体思维”,学会用经纬度、地球运动规律解释地理现象。

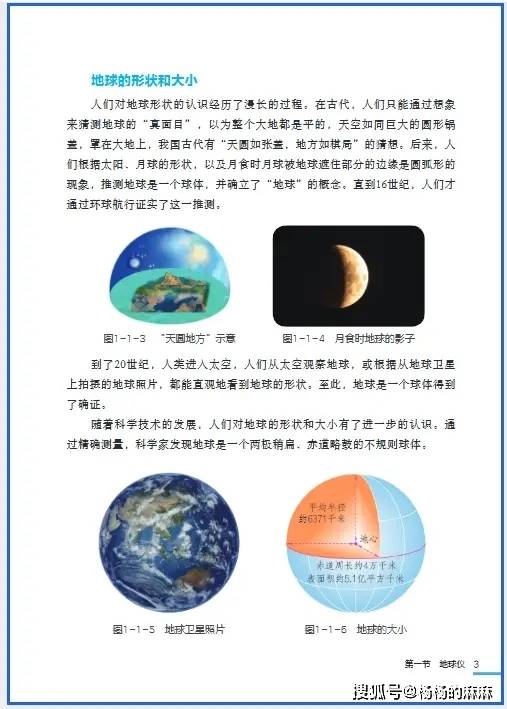

1. 地球的形状与大小:从 “猜想” 到 “实证”

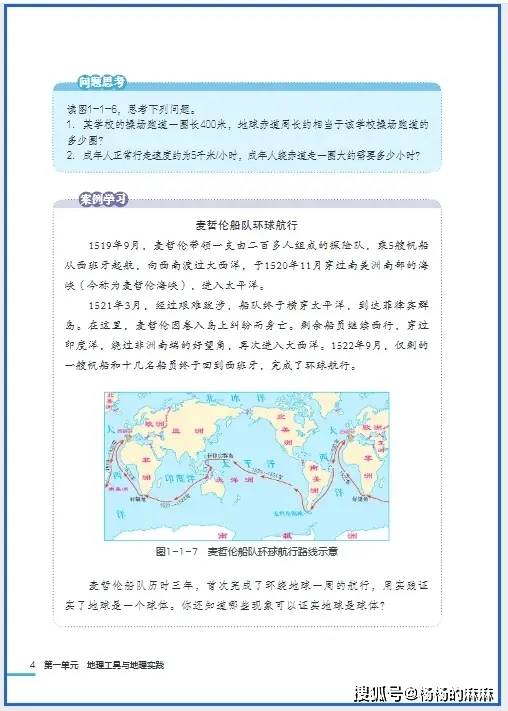

人类对地球形状的认知经历了漫长过程,从古代 “天圆地方” 的猜想,到麦哲伦船队环球航行(首次用实践证明地球是球体),再到现代卫星影像的直观验证。地球的大小可通过三组关键数据把握:赤道半径约 6378 千米,极半径约 6357 千米(因地球是两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体,故赤道半径略长),平均半径约 6371 千米,这些数据是理解地球空间尺度的基础。

2. 经纬线与经纬度:地理定位的 “标尺”

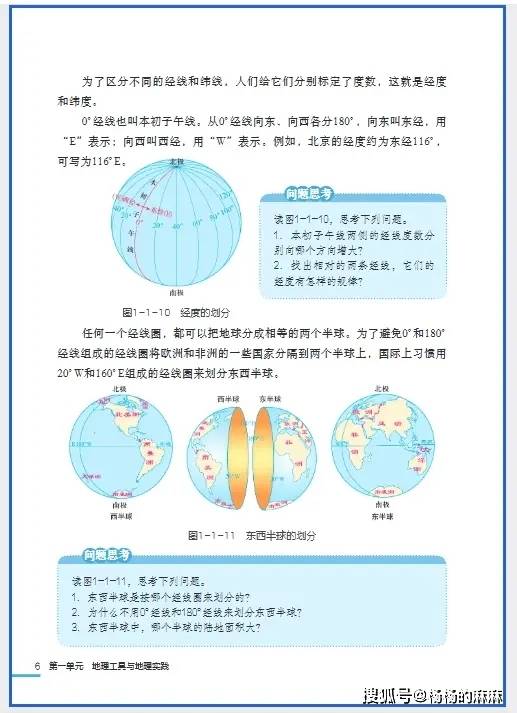

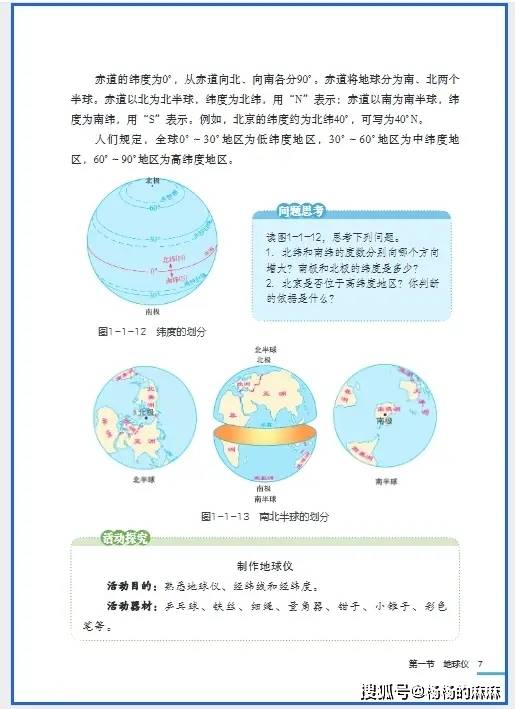

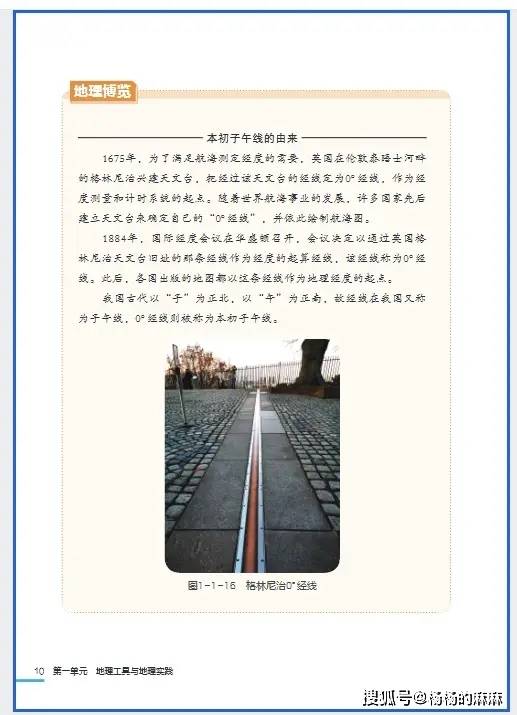

经纬线是地球仪上人为划分的 “虚拟线条”,用于确定地表任意一点的位置,两者可从四个维度清晰区分:在定义上,经线又称子午线,是连接南北两极的半圆形弧线;纬线则是与赤道平行的闭合圆圈。在方向指示上,经线仅能指示南北方向,且有明确的南北两个端点;纬线则指示东西方向,呈环形分布,无起点和终点。在长度特征上,所有经线无论经度如何,长度均完全相等;纬线的长度则存在明显差异,赤道是最长的纬线,向南北两极延伸时逐渐缩短,到极点时缩为一个点。在特殊线划分上,经线中最具代表性的是本初子午线(0° 经线,作为划分东西经度的起点)和 180° 经线(大致与国际日期变更线重合);纬线则以赤道(0° 纬线,既是南北半球的分界线,也是南北纬度的起点)、回归线(23.5°N/S,划分热带与温带的界限)和极圈(66.5°N/S,划分温带与寒带的界限)最为重要。

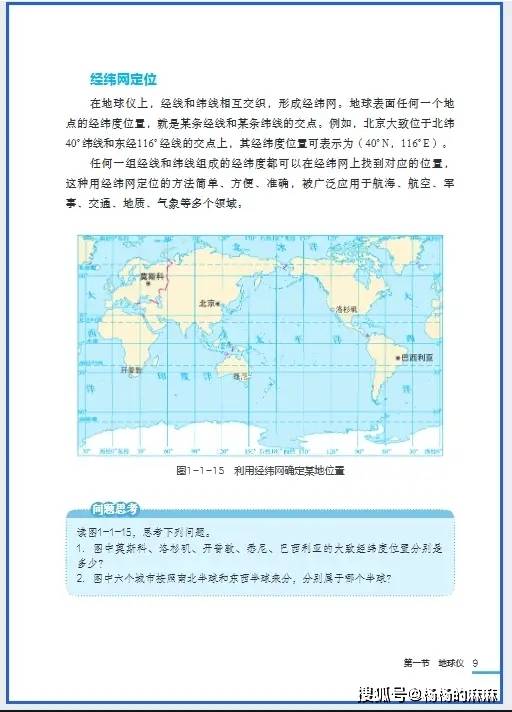

经纬度的实际应用主要体现在三方面:一是定位,如北京的地理坐标约为 40°N(北纬)、116°E(东经),通过经纬度可精准找到该地在地球表面的位置;二是判断方向,遵循 “经线定南北,纬线定东西” 的原则,结合两点经纬度差异确定相对方向;三是划分半球,东西半球以 20°W 和 160°E 组成的经线圈为界(而非 0° 和 180° 经线,避免将欧洲、非洲部分地区分在不同半球),南北半球则以赤道为界,赤道以北为北半球,以南为南半球。

3. 地球的运动:解释自然现象的 “钥匙”

地球的运动包括自转和公转两种形式,两者的差异主要体现在绕转中心、周期与地理意义三方面。地球自转的绕转中心是地轴 —— 一条假想的地球自转轴,其北端指向北极星附近,自转周期为 1 天(约 24 小时),由此产生三大地理意义:一是昼夜交替,地球面向太阳的一侧为白昼,背向一侧为黑夜;二是地方时差,由于地球自西向东自转,东边比西边先看到日出,导致不同地区时间不同;三是日月星辰的东升西落,这是地球自转带来的视觉现象。

地球公转的绕转中心是太阳,公转周期为 1 年(约 365 天),其地理意义同样显著:首先是四季更替,且南北半球季节相反;其次是昼夜长短变化,夏季昼长夜短,冬季昼短夜长,春秋分则昼夜等长;最后是地球五带的划分,依据公转过程中太阳直射点的移动范围,形成热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带五个温度带。

重点难点突破:经纬线的方向判断需结合 “球体模型” 理解,避免因平面地图误导;东西半球划分界限(20°W、160°E)易与 “0° 经线” 混淆,可通过 “小于 20°W、小于 160°E 为东半球,大于 20°W、大于 160°E 为西半球” 的口诀辅助记忆。地球公转与四季、昼夜长短的关系,核心是 “太阳直射点的移动”—— 太阳直射北半球时,北半球为夏季,昼长夜短;直射南半球时,北半球为冬季,昼短夜长,结合 “地球公转示意图” 能更直观理解这一规律。

二、地图:地理学习的 “语言工具”

地图是地理信息的载体,学会 “读地图、绘地图、用地图” 是七年级地理的核心能力,需重点掌握地图三要素与地形图判读。

1. 地图三要素:读懂地图的 “基础密码”

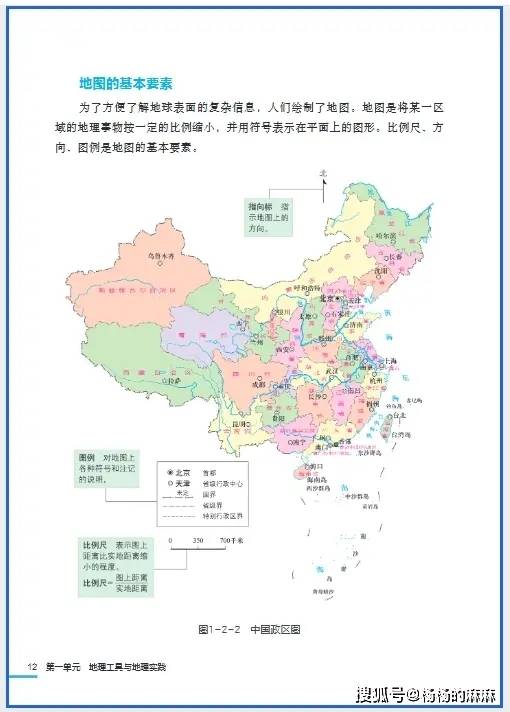

地图三要素包括比例尺、方向、图例与注记,三者共同构成地图的 “语言系统”:

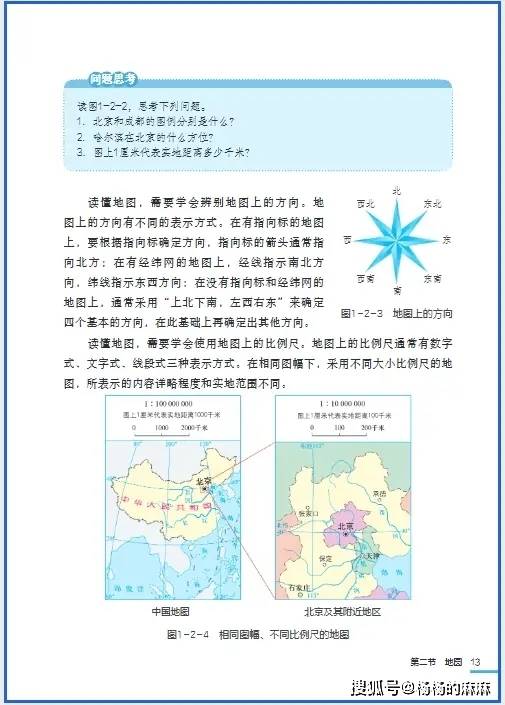

- 比例尺:表示图上距离与实地距离的比例关系,公式为 “比例尺 = 图上距离 ÷ 实地距离”。常见的表现形式有三种:数字式如 1:100000,代表图上 1 厘米对应实地 100000 厘米(即 1 千米);文字式如 “图上 1 厘米相当于实地 10 千米”;线段式则是在地图上画一段带刻度的线段,标注每段代表的实地距离。比例尺的大小比较是易错点,需记住 “分母越小,比例尺越大”—— 如 1:10000(分母 10000)比 1:100000(分母 100000)比例尺大,大比例尺地图能呈现更小的区域范围,但内容更详细(如城市地图);小比例尺地图覆盖范围广,但内容较简略(如世界地图)。

- 方向:地图上判断方向的方法有三种,需根据地图类型选择:一般定向法适用于无指向标、无经纬网的地图,遵循 “上北下南,左西右东”;指向标定向法针对有指向标的地图,指向标箭头通常指向北方,以此为基准判断其他方向;经纬网定向法是最精确的定向方法,经线指示南北,纬线指示东西,适用于带经纬网的地图。

- 图例与注记:图例是地图上表示地理事物的符号,如用 “▲” 表示山峰,用 “—” 表示铁路;注记是对地理事物的文字或数字说明,如城市名称、河流长度。学习时需熟记常见图例,这是快速获取地图信息的前提。

2. 地图的类型与应用:按需选择 “合适工具”

不同类型的地图有不同用途:政区图侧重展示国家、省份、城市等行政区域的划分,适合查找地名与行政边界;地形图用于呈现地表起伏状况,可查询海拔、地形类型等信息;交通图重点标注铁路、公路、机场等交通线路,方便规划出行路线;气候图则通过颜色、符号展示气温、降水分布,助力分析气候特征。

3. 地形图的判读:解读地表 “高低起伏”

地形图是七年级地理的重点,需掌握海拔、相对高度与等高线地形图的判读:

- 海拔与相对高度:海拔是指地面某点高出海平面的垂直距离,如珠穆朗玛峰海拔约 8848.86 米;相对高度是指两点之间海拔的差值,如甲地海拔 100 米,乙地海拔 500 米,两地相对高度为 400 米。

- 等高线地形图:等高线是地图上海拔相同的各点连接而成的闭合曲线,同一等高线上各点海拔相同,即使在地图边缘被截断,也意味着在地图范围外继续闭合。等高线的疏密程度反映坡度陡缓 —— 等高线密集处,单位距离内海拔变化大,坡度较陡;等高线稀疏处,单位距离内海拔变化小,坡度较缓。常见的地形部位可通过等高线形态判断:山顶表现为等高线闭合,且数值从外向内逐渐增大;山谷是等高线向高处凸出形成的 “V” 形区域,通常是河流的发源地或流经地;山脊则是等高线向低处凸出的 “V” 形地带,作为分水岭,两侧水流会向相反方向流动;鞍部位于两个山峰之间的低洼部分,等高线呈马鞍状;陡崖则是多条等高线重叠在一起的区域,代表非常陡峭的悬崖。

重点难点突破:等高线地形图中 “山脊与山谷” 的判读易混淆,可通过 “凸高为谷,凸低为脊” 的口诀记忆,也可沿等高线凸出方向画辅助线,观察其指向高低海拔来区分;比例尺大小与地图范围、内容详略的关系,可通过 “大比例尺→小范围→详内容,小比例尺→大范围→略内容” 的逻辑链梳理,结合 “北京市地图” 与 “中国地图” 的对比加深理解。