拒绝续费的中产:不装了,钱不够

网络上流传着一种说法,说中产返贫的典型三件套是:贷款买房、孩子上国际学校、老婆在家做全职太太。而如今,不少中产家庭开始面临尴尬的处境——

他们率先选择放弃的,通常是孩子的“教育自由”。

去年,深圳厚德书院因财务问题宣布关停,北京房山的诺德安达也宣布倒闭——这轮民办、国际学校“关门潮”的背后是中产家庭集体断供的缩影。

还有更多家庭采取更保守的教育态度,开始把孩子的教育从民办或国际学校转向公立学校。

而这种行为折射出的,不只有中产家庭的财政危机。

“念书念出一套房钱,就业一看月薪八千”,无数中产正从奋力托举孩子的教育竞赛中冷静下来,开始重新审视这场投资的真实回报率。

国际学校,这条曾被许多家庭视为“通往世界舞台”的理想路径,如今正逐渐演变为一场考验财力、耐心与教育理念的漫长马拉松。

国际学校,念不起了

今年以来,北京、上海、深圳等一线城市的国际学校陆续发布学费上调通知。尽管各校涨幅不一,但整体趋势持续向上。尤其令人咋舌的是,部分学校学费的年度涨幅甚至超过25%,远远跑赢中产家庭的收入增长。

那么,国际学校的真实收费究竟有多高?以北京鼎石学校为例——这所成立于2014年的学校因明星子女就读而备受关注,李小璐的女儿甜馨便在此就读。

有网友统计,鼎石的学费平均每年超30万元,若加上寄宿与餐饮费用(约11万元/年),且从9年级起学生必须在校寄宿,那么一个学生每年的基础花费,必然稳稳突破40万元大关。

然而,学费只是国际学校支出的“冰山一角”。

在每年一缴的固定学费之外,学生家庭还需承担一系列看似零碎却不容忽视的日常开销:校服、社团活动、校车接送等等。比如有网友晒出在鼎石买校服的vlog,11件校服一共花费3000多。

而如果家中有两个或三个子女同时就读,相关费用还要成倍上涨。

当然,国际学校所提供的服务也实打实地体现在教学与生活细节中。学校的师资队伍多由外教与中教共同组成,且更注重个性化教育,给予孩子不同于传统学校的知识环境和表达空间。

很多网友会在网上分享自己的国际学校宿舍条件,这些孩子的宿舍环境十分优越,更像是一套配备齐全的公寓。且除了相对独立的宿舍空间,也有公共活动区——这样的设计既能培养孩子的独立生活意识,也能尊重他们的私密空间。

有博主拍摄过学校的餐食,种类丰富、搭配科学,充分满足孩子成长所需的营养与口味需求。

以上这些,都精准迎合了中产家庭渴望子女接受更好的教育,给子女更优渥生活的心态。这也是不少家长宁可自己节衣缩食,也要把孩子送进国际学校的原因——环境很重要。

但是,付清学费、安排好教学环境,远不是教育的终点。课外兴趣班、暑期海外研学、竞赛辅导、升学规划等这些“隐形支出”接踵而至,持续考验着中产家庭的经济耐力。

此时也许你会问,那为什么一定要努着一股劲儿支付这些课外活动开销呢?

原因可能是,许多家长在将孩子送进国际学校后才意识到,那笔名为学费的开销只是国际学校的“入场券”,孩子入学后真正的学习环境,那些与同学共同参加的活动、那些关于兴趣的共同话题、日常生活的集体回忆,所有的这些都要靠金钱去构建。

这个时候,家庭经济条件的差异无所遁形。有教育博主分享过真实案例:孩子开口要一双6000元的球鞋,家长第一反应是攀比,但其实孩子的同学中有人每双鞋都是这个价位。

以前,咬咬牙供孩子读国际学校,对不少中产家庭来说,是踮踮脚就能够到的选择。可现在呢?学费一个劲儿涨,附加消费也不断叠加,这条路慢慢变成了沉重的负担。

这些看似承载着中产 “跨越阶层” 希望的国际学校,仔细看看账单才发现,不过是一场用金钱细细编织的梦。这个梦对于曾经的中产家庭来说也许是值得做的,但如今的他们也意识到,这个没有尽头的梦,代价高昂,结局却并不尽如人意。

快乐教育,孩子要废

其实中产家庭选国际学校,差别还挺大的。

一种是“出走型”路线:家长直接选择海外的国际学校,核心诉求就是让孩子彻底躲开国内的教育内卷。泰国、马来西亚这些亚洲国家成了热门,一来当地国际学校学费相对便宜,距国内更近;二来宣传重点都是 “让孩子快乐成长”,特别对想逃离教育焦虑的中产胃口。

这当中又以泰国的国际学校为最火。当地国际学校一年的学费,也就是北京等一线城市同类学校的一半,加上泰国生活成本低,自然吸引了不少家长。

可真把孩子送过去,新的焦虑又找上门了,有些家长甚至最后把孩子接回了国内,理由是再待下去“孩子就废了”。倒不是说这些学校的课程理念不好,只是很多中国家长心里总觉得“不踏实”。

一位博主在社交媒体上分享,泰国国际学校的课程的确轻松,比如,教授给孩子的课程是“如何更正确地呼吸”;还有的家长发现学校教授的是“如何用一块抹布打扫全家”的课程。而这些课程显然并不符合中国中产对孩子的教育期待。

这种模式确实减轻了孩子的压力,却也削弱了孩子的竞争力。可这恰恰是很多中产家长最难接受的。要知道,这些家长中的大多人是靠高强度学习和竞争才实现阶层跃升的,骨子里还是相信“严格训练”才是成功的关键。

而另一种选择,是留在国内读国际化学校,但家长们同样有自己的困惑和焦虑。选这条路的家长,对教育不抱天真幻想,也不追求“轻松”,他们要的是“精英式”培养。

可国内国际学校水平参差不齐。顶级的学校,中产家长难以承受高昂的学费;一般的学校,师资又缺乏保障,这就特别考验家长筛选教育资源的能力。

前两年不少所谓的 “国际学校”,其实就是挂着国际招牌的双语学校,但架不住宣传猛,所以成了不少中产家庭的选择。后来国内的国际学校遭遇了一波外教离职潮,直接搅乱了这些学校的师资稳定;就算还有一些外国老师,但是不少人可能并非来自英美等英语国家,甚至有的可能来自东南亚国家,教学能力和语言水平都没保障。

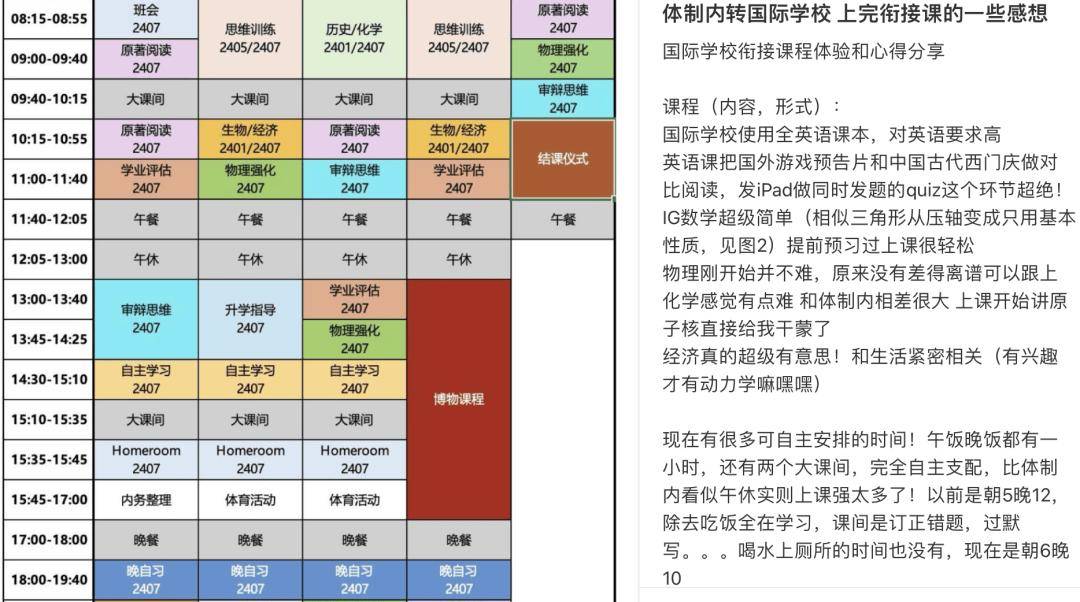

而事实上,一些老牌的国际学习,学生们并不轻松。那些优质国际学校的学生,日常作息到底什么样?除了排得满满的学科课,课余时间还要被社团活动占满,放学后可能还要做研究性作业、准备国际竞赛;周末也歇不了,SAT(也被称为美国高考)培训、艺术特长班排得满满当当。

这种高强度安排,和外界想象中 “国际学校=快乐教育” 根本不是一回事。有些孩子适应不了,就出现了 “教育回流”,从国际学校转回公立体系。

一些家长除了扛不住常年高额的教育开支,还要面对孩子在生活、学科上的各种不适应:与其花大价钱请家教补课,不如干脆回公立,冲高考,反而简单直接。

这么看下来,国际学校早就不只是个读书的地方,更像一块试金石,照见了中产家庭的价值观和生存策略。家长选哪条教育路,本质上是在回答两个更深的问题:我们到底想让孩子成为什么样的人?又愿意为这个目标,付出多大的代价?

从卷孩子,到卷全家

看到这里你也许会好奇,国际学校对于中产家庭而言堪称完全的教育“奢侈品”,那他们为何还要前赴后继地走上这条道路呢?

其实拨开层层光环,大部分家长选择国际学校的初衷,依然离不开最朴素的"望子成龙"情结——

他们期待孩子能够借助这条通道顺利出国,进入世界顶尖大学,最终实现真正的阶层跨越。而一些顶尖国际学校每年超高的升学率,正是这些家长所追求的。

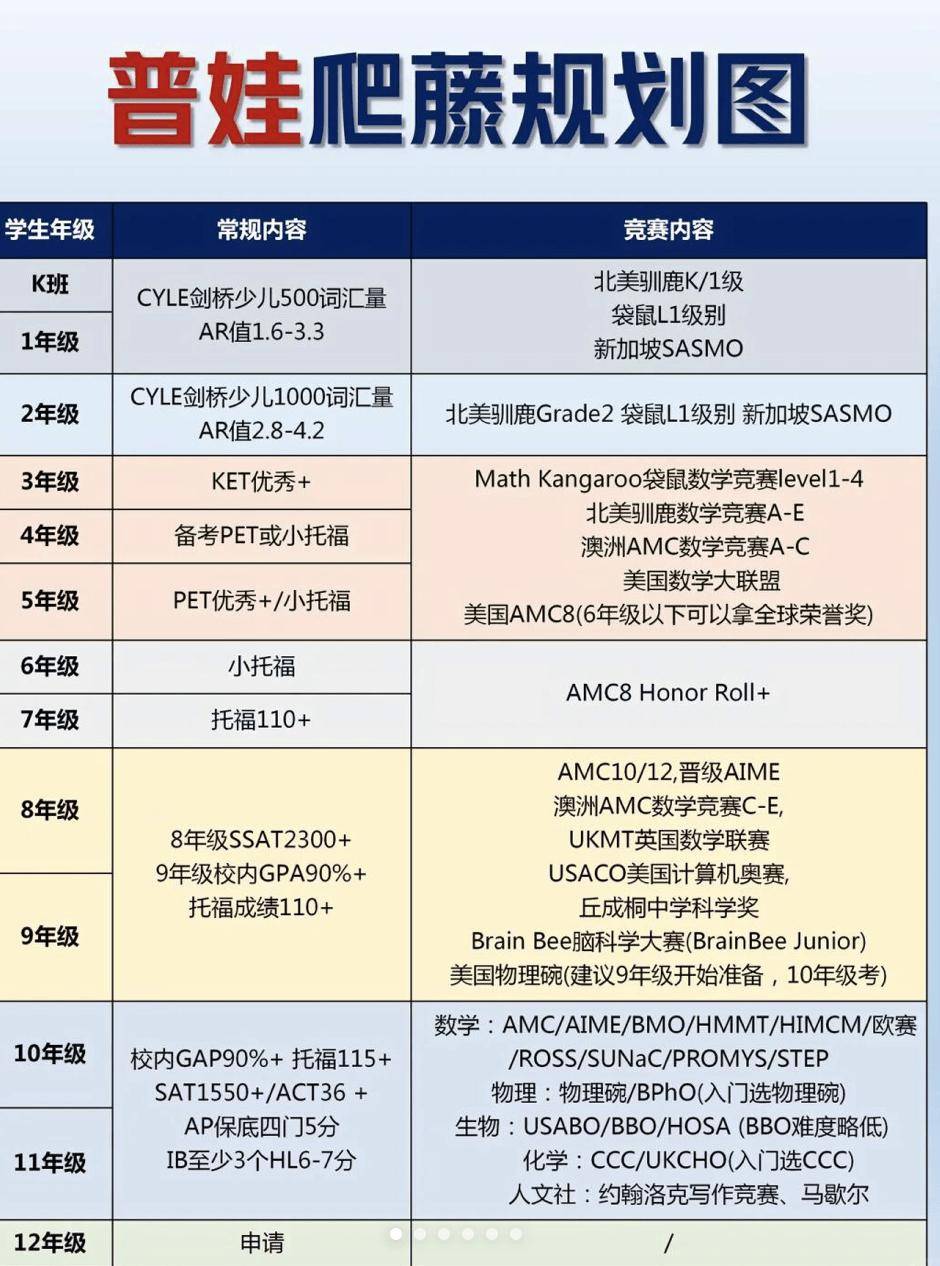

这种追求听起来顺理成章,但现实情况往往困难又复杂。即便成功进入国际学校、适应了国外的教学体系,想要踏入世界名校的大门也绝非易事。国际教育并非一条铺设好的康庄大道,而更像是一场需要全家总动员的升级打怪之旅。

以美国顶尖大学申请为例,除了需要近乎完美的成绩,学生还需要展现独特的个人特质。这就催生了一场围绕"人设打造"的隐形竞赛。

比如,美国名校喜欢那些有做公益项目经验的学生。这里说的“公益”不是简单地“扶老奶奶过马路”,而是可以直接服务于社区的公益之举。

就像中国南方雨水多,有时下雨井盖会反水,有个南方的同学就做了一个传感器,可以在雨水达到一定高度时报警并封闭井盖,从那之后该同学所在的社区井盖就再没积过水。这个公益项目从调研到研发再到生产投放,需要持续的研究和经济支持,而即使是中产家庭,要做到这一点的难度也可想而知。

此外,运动特长也不再是简单的强身健体。谷爱凌就曾经在采访中表示,她的运动特长确实帮助自己申请到了更好的学校。

谷爱凌爆火后,让孩子靠运动特长拿到国外优秀大学的offer,几乎是每个华人家庭都会考虑的教育“捷径”。

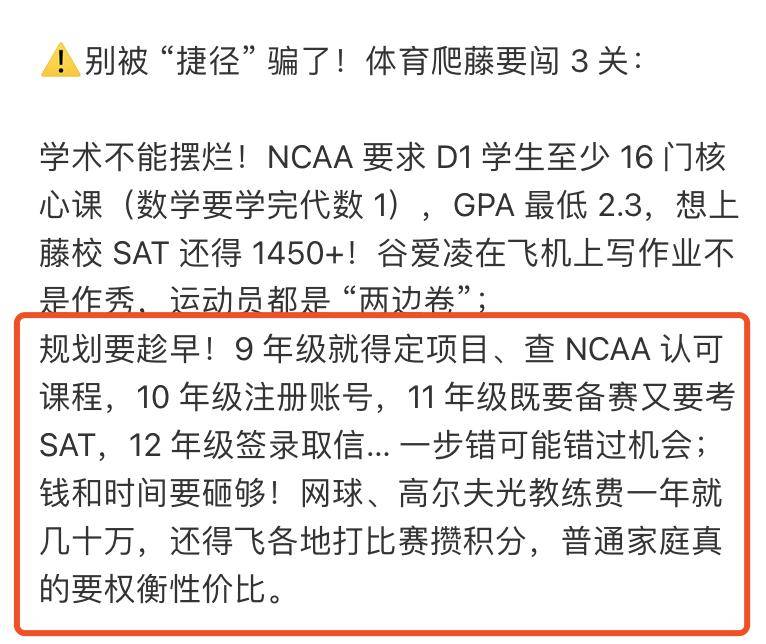

但这条路并不“快捷”,如果要走体育“爬藤”这条路,等到高中再开始就晚了,“9年级定项目、查NCAA 认可课程,10年级注册账号,11年级既要备赛又要考 SAT,12年级签录取信……”

这场看似个性化的竞赛,其实都对家庭资源提出了极高的要求。国际教育就这样,悄然从"卷孩子"变成了"卷全家"。

而最大的不确定性在于,即便投入如此巨大,结果也未必尽如人意。比如有的毕业生虽然成绩接近满分,拥有丰富的课外活动经历,最终却与梦想的藤校失之交臂。

这种不确定性让许多中产家庭陷入深深的焦虑。他们既不能像顶级家庭那样从容应对,也无法像普通家庭那样安心接受主流教育路径。在国际教育的道路上,他们像是走在钢丝上,每一步都需谨慎权衡。

海外学历,逐渐失灵

看到这儿你可能会好奇:那些砸重金把孩子送进国际学校,盼着他们靠海外名校实现阶层跨越的家庭,可最后真能如所愿吗?现实比想象残酷多了。

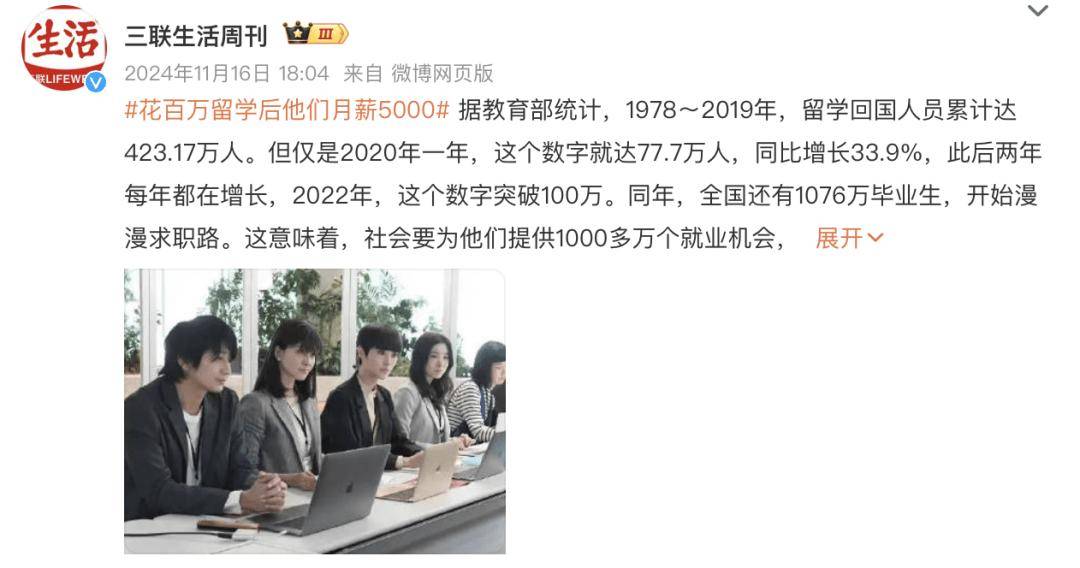

这些年留学生越来越多,海外文凭早就没以前那么“值钱”了。如今在就业市场上,“海归”身份早已不稀罕。网上总传 “海归月薪才5000”,这话或许不全属实,但这类消息一遍遍被转发,确实也慢慢磨掉了家长们当初的高期待。

市场大环境也在发生变化。全球化的热度降了,加上国际局势的不断变化,“留过洋”的标签早就没那么好使了。

越来越多想依靠托举孩子完成阶层跃迁的中产家庭开始冷静思考:花几百万培养一个“全球化人才”,到底值不值?他们开始认真算账,考量教育投入能有多少回报?

其实,与其硬着头皮凑钱,赌一个不确定的留学未来,不如选一个更贴合自家情况的教育方式。

而教育最重要的功能,从来都是帮每个人找到和世界相处的方法。当更多中产家庭从盲目追逐国际教育的迷梦里醒过来,才能让教育找回它本来的样子。

就算有人说“中产返贫先烂尾教育”是个常态,但这个现象背后,藏着的其实是家长们用更清醒的头脑,给孩子找一条更适合的成长之路。这条路,配得上孩子的未来,也符合家庭的当下。量力而为,总不是一件坏事……

监制:视觉志

编辑:小飚

视频号:视觉志