今年最惨的三类大学生,明明很努力学习,毕业却找不到工作

当国家经济处于高速发展期时,经济增长能创造大量工作岗位,能不断消化高校输送的毕业生。

这样的繁荣景象,导致高校和大学生都容易产生错觉,学校以为是平台和专业促进学生就业,学生以为是自身能力能找到好工作。

当经济增长速度有所放缓,经济增长提供的岗位,已经无法满足高校毕业生需求时,这时高校和大学生所有的问题都充分暴露。

我们开始反思高校的人才培养模式,扩招所带来的各种负面影响。还有大学生在校期间的各种不良表现,影响到最终的就业。

2025年高中毕业生就业形势变得很严峻时,或许也并非是学生自己的问题,也有可能是学校和制度的问题。

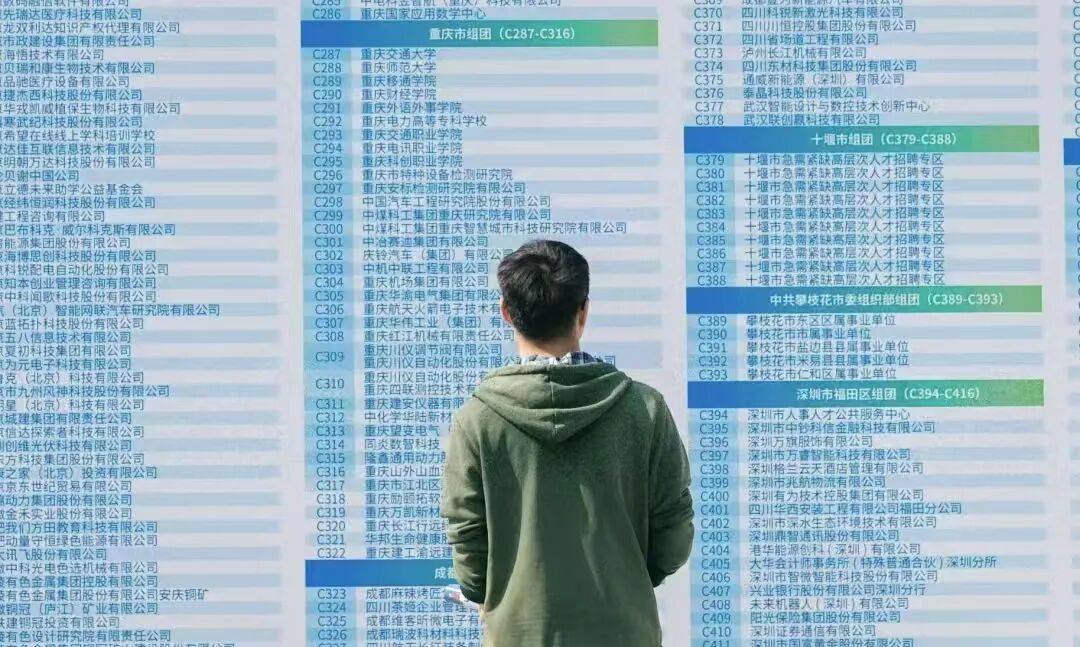

比如部分大学生在校期间已经很努力,但是在今年毕业季找工作时却依然四处碰壁,没有找到工作。

这里面的问题似乎更值得大家反思,比如下面的三种类型大学生,在大学期间没有犯任何错误,也是循规蹈矩地完成学业,属于按照高校人才培养方案培养的学生,但就业情况却出乎意料。

一、只看重学习成绩的大学生

每年新生开学季,辅导员都会强调学习成绩的重要性,比如可以评奖学金、将来可以获得保研资格。同时还有挂科带来各种负面影响。

这样导致部分学生依然坚持高中的学习模式,把成绩看得非常重要。因此,大家都拼命努力学习,各种课程都死记硬背,争取期末拿到高分。

但是读过大学的人都应该清楚,高校的课本可以说是陈旧死板,老师讲课的PPT十年都没有更换。课堂的知识已经严重落后于社会需要。

当学生把各科成绩都提得很高,每年都能评奖学金,甚至成为学习典范。但是学生如果没有保研,而是选择本科直接就业,这些所谓的亮眼成绩还有用吗?

以前用人单位还愿意花时间培养大学生,但是在如今企业压缩成本的背景下,对于这种只有在校成绩的大学生,没有思维能力和实习经验,显然不是理想的招聘对象。

这些学生并没有做错任何事情,甚至自身都很努力,但是遵循学校落后的培养模式,并没有得到就业市场认可。

二、太过于听话的大学生

安分守己和听话是老师和家长对学生的良好评价,但是在现实的社会生存法则中,这两个评价恰好是影响学生发展的重要因素。

比如大学生在校期间学习何种技能、考取哪种证书等,均是辅导员或者家长的意见,并没有自己的主观想法和学业规划。

这批学生能按部就班完成学业以及额外的各种任务,按照各方的要求和建议,顺利拿下英语四级证书、教师资格证等等证书,但是并没有和自己的能力贯通。

当到大四临近毕业阶段,这批学生同样会听从身边人的意见选择考研究生,亦或者准备公务员考试和事业单位考试。

部分幸运的学生能在诸多的考试中成功上岸,成为家长和老师所说的别人家的孩子。

但是更多的学生都没有办法到体制内发展或者考研成功,而在整个就业的大潮中很容易迷茫,很多一本大学的学生,最终都有被动失业的风险。

三、被高校扩招影响到的大学生

中国大学到目前为止,更关注的是学校综合实力的提升,而并非是帮助学生如何就业。

这些年,高校不断扩大本科和研究生招生,并非是为了缓解高考的竞争压力。而是通过这种方式,能招聘更多科研人员,申请到更多教育补贴。

特别是很多高校的研究生招生规模都已经超过本科生,许多研究生都只是实验室的工具人,辛勤付出却没有得到很好的回报。

高校在本科生培养方面根本没有花费足够多的精力,否则教材就不会停留在十年前,各类专业大规模扩招,一个班四五十个人。

全国高校都想方设法提高实力,教育逐步产业化时,大家没有在意学生的利益。

因此,各类专业不断扩招是有利于学校发展,甚至能促进周边经济发展。但是对于学生个体而言,自己所读专业太热门,人数不断增加,即使自己再努力,也很容易淹没在洪流中。比如会计学、法学、汉语言文学、软件工程等专业都是如此。

本文并非是制造焦虑,而是希望各位大学生和家长能更好地认清现实,特别是在如今环境下,越早醒悟,对将来就业越有帮助。

大学的成绩或者课程并没有想象的那么重要,学校里面各种老旧规则,也并非是真正为学生好。

大学生更应该努力提升自身认知,要清楚本科毕业后想继续深造还是直接就业。社会实践和实习才能让自己更好地和社会接轨,并找准自己的定位。