普渡大学配合国会调查,中国留学生信息被“上交”?!

2025年4月,一封装有近50页中国学生资料的回函,从印第安纳州的普渡大学寄往华盛顿国会山。

这份应美国众议院“对华特别委员会”要求提交的报告,如同一枚深水炸弹,在美国高校间引起轩然大波。

(Reddit)

对于很多在美的中国学生而言,这不是新闻,而是一种逐渐逼近的现实。他们不再只是学生,而成为某种“被调查的群体”。

01

国会发函:六所高校被点名,中国学生成“调查对象”

三月中旬,美国国会“对华特别委员会”向六所知名高校发出正式信函:普渡大学、斯坦福大学、卡内基梅隆大学、南加州大学、伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校、马里兰大学——均榜上有名。

(yahoo News)

委员会主席约翰·穆勒纳尔在信中措辞强硬:“我们的大学正被外国对手利用,以非法方式获取关键研究成果与先进科技。”

他甚至以“特洛伊木马”形容国际学生签证体系,指责其可能成为“国家安全隐患”。

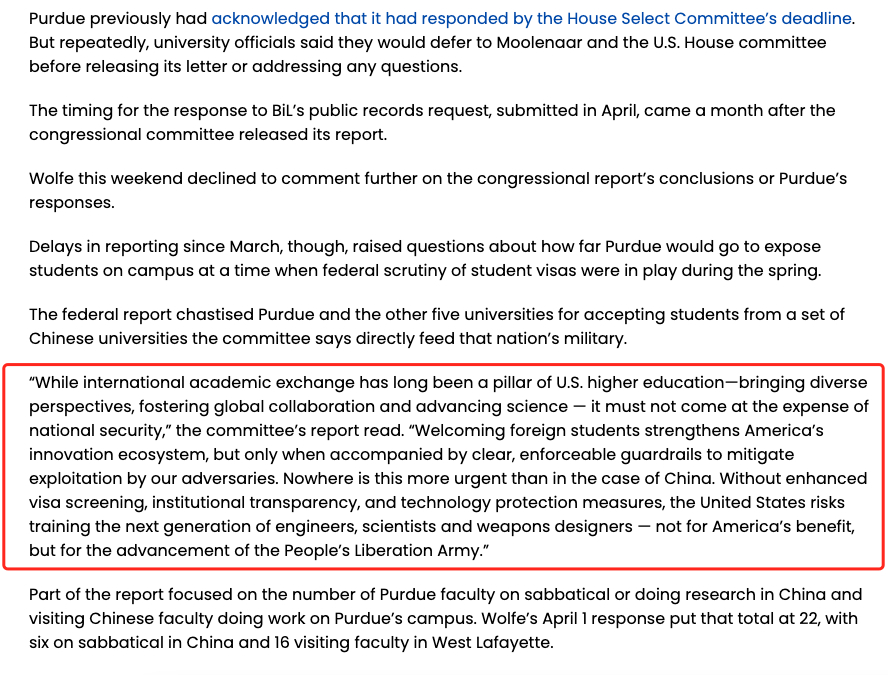

联邦报告严厉批评普渡大学和其他五所大学接受来自中国一些大学的学生,委员会称这些大学直接为中国军队提供物资。

该委员会的报告指出:

(indianacitizen)

“尽管国际学术交流长期以来一直是美国高等教育的支柱——带来多元化视角、促进全球合作并推动科学进步——但它绝不能以牺牲国家安全为代价。欢迎外国学生可以增强美国的创新生态系统,但前提是必须同时设置明确、可执行的护栏,以减轻对手的利用。在中国,这一点尤为紧迫。如果不加强签证审查、机构透明度和技术保护措施,美国将面临培养下一代工程师、科学家和武器设计师的风险——这并非为了美国的利益,而是为了中国人民解放军的发展。”

信中要求各校在4月1日前提交详细数据,包括中国籍学生与教职员工数量、所在学院、专业分布、是否参与联邦资助科研项目、以及与中国高校的合作情况。

这种前所未有的“数据征集”行动,让美国高校陷入前所未有的两难。

中国外交部发言人毛宁在记者会上回应称:

敦促美方停止泛化国家安全概念,切实保障中国留学生的合法权益,不得采取歧视性限制措施。

但对于被要求“交出数据”的学校而言,回避已不可能。

02

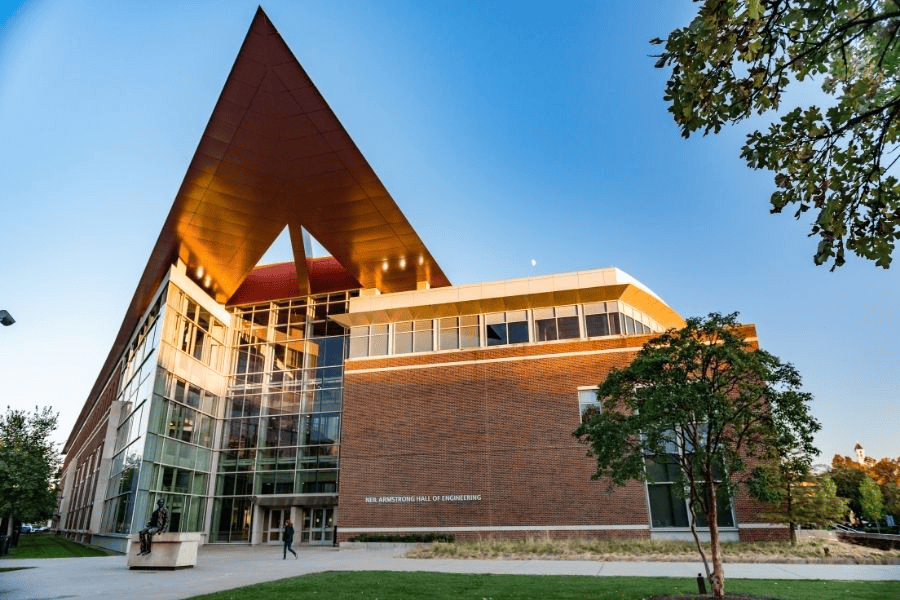

普渡大学的回函

面对国会压力,普渡大学选择了全面配合。普渡大学在4月1日的第一封信中逐点回答了 Moolenaar 的问题。

由教务长帕特里克·沃尔夫签署的正式回信写道:“普渡大学始终将美国公民的利益放在首位,致力于在国家安全与学术自由之间取得平衡。”

随信附上的资料显示普渡大学的信中称:

在已申报毕业计划的学生中,2023届毕业生中有3%返回中国,其余留在美国。

当被问及中国公民是否“过度集中在高科技领域”时,普渡大学报告称,中国研究生在计算机和信息技术(占研究生总入学人数的39.6%,而研究生总入学人数为10.8%)、计算机科学(占35.2%)以及电气和计算机工程(占24.2%)等领域“比例过高”。

当被问及教职员工是否与中国机构或研究人员保持研究联系时,普渡大学的信函表示,“从最广泛的意义上讲”——包括“教职员工曾在单一案例中担任拨款审查小组成员的情况”——22名教职员工“披露并获得了与中国机构进行可报告外部活动的批准”。

信中写道:“普渡大学的政策禁止与限制方名单上的机构进行活动,我们还通过使用开源软件监控国际活动,以确保此类联系不构成恶意外国人才招募计划,也不与限制方名单上的机构或人员进行活动。”

情报界警告称,美国校园是间谍活动和知识产权盗窃的‘软目标’。美国司法部进一步表示担忧,认为‘国际学生的动机不仅仅是学习,还为了与外国超级大国分享情报,以获取竞争优势’。”

目前还不清楚委员会下一步将如何处理这些信息。

然而,这样的“保证”并未消除校园的不安。

普渡一名工业工程硕士生在匿名学生群中写道:

学校说没提供个人信息,但被单独点名、被当成一个被观察的族群,本身就是一种标签化。

根据众议院中共问题特别委员会发布的新闻稿,卡内基梅隆大学、斯坦福大学、伊利诺伊大学、马里兰大学和南加州大学的校长也收到了这封信。但新闻稿并未说明为何选择这些大学。

虽然报告称普渡大学“已采取谨慎措施,避免与中国大学或研究实验室进行正式的机构层面的合作”,但报告对访问学者“嵌入普渡大学的关键研究部门”提出了质疑。

不过,报告指出,众议院特别委员会9月份获得的普渡大学内部通讯表明,该大学“已主动审查了有关外国学生和研究合作的政策,并已实施了新的保障措施”。

根据众议院特别委员会的报告,普渡大学的新政策包括:

禁止外国对手资助,包括来自外国对手国家的访问学者;

有关研究安全和出口管制的明确指导方针,以保护信息和技术免遭利用;

知识产权保护,包括禁止向外国对手转让;

旅行限制,包括休假和与外国对手的其他接触。

03

从“安全审查”到“寒蝉效应”

这封信在学术界迅速引发争议。

自2020年以来,美国针对中国科研人员与留学生的安全审查愈发严格。签证延误、合作受限、科研受阻已成为许多华人学者的现实。如今连大学都被要求“上交名单”,这种制度化的不信任让很多人感到窒息。

“导师说,有些研究项目以后可能不再招中国学生。”

在普渡生物医学工程实验室工作的研究生低声说,“这不仅是调查问题,它已经开始实实在在地改变我们能参与的科研机会。”

在知识追求与政治防范之间,美国大学正被迫选边站队。

04

当政治介入教育:学术自由的红线在哪里?

普渡事件只是冰山一角。过去两年,美国政坛保守派不断推动“教育安全化”议题。 一些共和党议员提案限制中国学生签证,还有人建议暂停中国研究生入境,直到“风险评估完成”。

这些言论与行动,使得美国大学赖以自豪的核心价值开放与信任正被悄然侵蚀。

05

一代留学生的无力与坚持

在那份50页的数据背后,是数以万计的个体故事。

李同学是普渡工程学院的博士生,他说:“我来美国是为了接受最好的教育。可现在,我得不断证明自己不是威胁。”

他的家人开始担心,是否应该考虑去欧洲或回国继续读博。

类似的犹豫在很多家庭中上演。

这不是一次调查的事,它影响的是未来。教授会不会因为国籍问题而不愿带中国学生?这种无形的门槛更可怕。

事实上,美国的学术自由与国家安全之间的冲突并非第一次上演。冷战时期,美国政府曾调查校内“共产主义同情者”;9/11之后,中东裔学生成为重点审查对象。

斯坦福大学教育史教授大卫·拉布瑞指出:“历史告诉我们,一旦安全与学术自由冲突,往往是后者让步。但过度反应会伤害美国的长远利益。”

对于美国高校而言,普渡的选择揭示了它们所面临的现实困境。

社会情绪使高校的立场更为艰难——若不配合调查,可能被指“纵容风险”;若配合,又可能背离“学术自由”的立校精神。

从教职招聘到科研合作,从签证审批到资金分配,政治的手已经伸进了大学的每一个角落。

06

谁还会选择美国?

教育专家担心,这类调查将对美国高等教育的国际吸引力造成长远打击。

“国际学生,尤其是中国学生,是美国高校科研与财政的重要支柱,”阿尔特巴赫教授指出,“如果美国被视为不再友好,他们会转向英国、加拿大、澳大利亚等地。”

这种趋势已初现端倪。

(Australian Government)

澳大利亚方给予了很大支持:2026年,NPL将达到29.5万名。与2025年相比,新增2.5万名国际学生名额。

与此同时, ApplyBoard的最新数据显示,国际学生对英国学习签证的需求出现了“令人鼓舞的转变”,2025年第一季度签发了超过48,000份签证,比2024年同期增长了27%。

(Studyaboard)

2025年第一季度,约有47,000名国际学生提交了英国学习签证主申请人申请。

2025年第一季度,印度提交的主申请人学习签证超过 18,000份,比去年同期增加29%。”

所以海燕呐,你可长点心吧!这些利好政策,你不给多的是人给......

07

安全与开放能否兼得?

在安全与开放之间,是否存在第三条路?

麻省理工学院教务长辛西娅·巴恩哈特提出建议:“大学应制定更清晰的科研安全准则,而非以国籍为依据进行广泛限制。我们要关注具体行为,而非背景标签。”

许多高校也在采取行动:强化科研安全培训、完善数据管理制度、加强出口管制合规审核。这些举措旨在维护安全的同时,避免无谓的排外。

面对政治化的氛围,中国留学生社区也在自我调整。一些学生组织开始举办法律与隐私讲座,帮助成员了解自己的权利;还有学生选择更加低调,不谈政治,只专注研究。

截至目前,美国国会尚未公布普渡等校提交的数据如何处理。普渡保持低调,校园内的气氛却明显变化——谨慎、沉默、甚至有些防备。

对于很多学生而言,这场风波的影响不仅在当下。

它可能影响未来教授的录取决策、研究经费的分配、甚至留学生签证政策的方向。而学术自由——这个曾被视为美国大学灵魂的理念,正在被一寸寸蚕食。

文 | 筱筱

你怎么看待普渡的决定?

你介意隐私被暴露吗?

欢迎大家在评论区分享自己的看法