育儿“外包”!大学生成为临时父母 3小时收入300元

每到周三的傍晚,明薇都会准时按下北京市顺义区一户高档住宅的门铃。8岁女孩文彦就藏在门后,接下来的三个小时,她们将一起做手工、复习功课,或者仅仅是在卧室里聊天。

在这个被称为“家”的空间里,明薇的角色模糊而复杂——她是女孩家长付费聘请的老师,是陪玩的姐姐,有时,是不经意间被呼唤的“妈妈”。

在过去的一年里,明薇接触过8个这样的孩子。这些家庭有着相似的轮廓:父母事业繁忙,时间稀缺。家长们不仅希望陪读老师能够给孩子知识上的启蒙,同时希望能填满父母难以兼顾的时间。

在工作与家庭中艰难寻找平衡的家长们,将育儿“外包”给像明薇这样的大学生。这些大学生陪着孩子做作业、读绘本、学拼音、捉迷藏、出门玩耍,有时还需要在家中将孩子们哄睡。与注重课业辅导的家教不同,陪伴服务有更多情绪投入、更多情感交流。

而在家长们这边,问题被暂时解决了,但大部分母亲却并未感到安慰。最好的育儿应该是亲力亲为的,有受访者说,“我们做父母是失职的。”

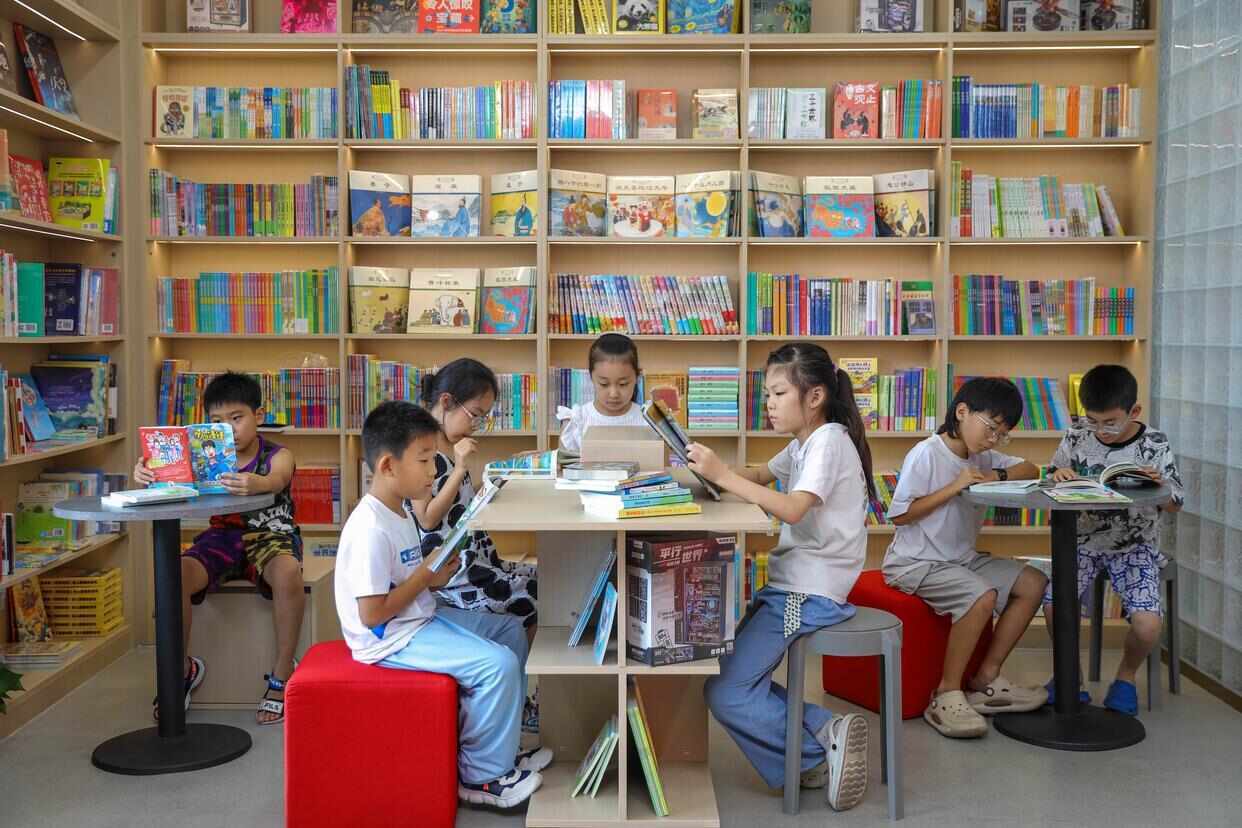

2025年8月8日,山东青岛,小朋友们在志愿者的陪伴下做游戏、下围棋、阅读图书等活动,缓解辖区内职工家庭“带娃难”,丰富孩子们的暑期生活。图源IC

“无痛当妈”

明薇与文彦的缘分始于2024年下半年。

彼时,明薇刚大学毕业不久,住在北京市顺义区,暂时没能找到工作。但很快她就发现,住在附近的家长们有不少育儿“外包”的需求:他们时间匮乏,渴望有人进入家庭承担一部分父母的工作,陪伴孩子,“德智体美各方面都要培养一下。”

虽然明薇之前连家教都没有做过,但早年间考了教师资格证,也喜欢孩子,看到那些在她辅导下被订正的作业本会有成就感,自认“与孩子在一起的时光是治愈的”。

第一次面试时,文彦的母亲开诚布公:她有自己的事业要忙,无法花太多时间陪孩子。明薇猜想,或许是自己展现出的语言表达能力、细致耐心的性格打动了对方,当然,还有她的外形——“她说想找个稍微好看一点的,因为谁带孩子,以后孩子就长得像谁。”

工作很快确定了下来,具体内容是:每周三上门一次,一次3个小时。这位年轻的母亲将明薇拉进一个工作群中——这个家庭里还有另外两位家庭老师负责更具体的课业辅导。而明薇的主要职责是统筹性的工作,她需要根据学校教学内容制定计划,承担起家校沟通的桥梁,并对女孩的性格养成进行一定的引导。

第一次和文彦见面,女孩因为害羞而躲在桌子下不肯露面。明薇想起孩子母亲的嘱咐,将孩子培养得开朗一些,“至少见人要打招呼。”

在明薇看来,文彦胆怯,对人慢热,甚至有些孤僻,常常自卑。这是明薇后来在一次次与文彦的相处中得出的结论。

她们会在周三傍晚一起做学校留下的手工作业,有时看女孩状态不好,她会带着女孩到附近走走。一个月后,女孩开始愿意向明薇吐露学校里的事。两个人关系更亲密后,明薇主动纠正了称呼:起初孩子叫她“老师”,她让孩子改为姐姐。

明薇很少再见到她的母亲。每周上门前,孩子的妈妈会在群里发送学校当周的学习内容,也会将学校老师的反馈传递给她:“孩子最近可能有自己的想法,要多和她交流一下;孩子最近上课总是开小差,你问问孩子是怎么了。”

明薇会每周撰写工作日志,记录当周内容与孩子情况,但鲜少收到家长有信息量的回复,多半是一句:“辛苦老师,孩子这块需要你费心。”

一次陪伴三小时收入仅三百元,但明薇不太在乎,“我很喜欢这个孩子,想要多陪陪她。”文彦羞用语言表达爱,但总会将学校里做的手工——黏土蛋糕、扭扭棒、手工本子——珍重地在她到来时展示。时不时地,文彦会轻轻牵住她的手。如果可以,明薇希望能陪伴文彦一辈子。

从去年年底至今,明薇接触过8个孩子。这些家庭的父母无不以事业为重,孩子们也大多内向。即使她对每个孩子都付出了十足的耐心,内心深处却始终萦绕着一个想法:如果是父母亲自来带,效果或许会更好。

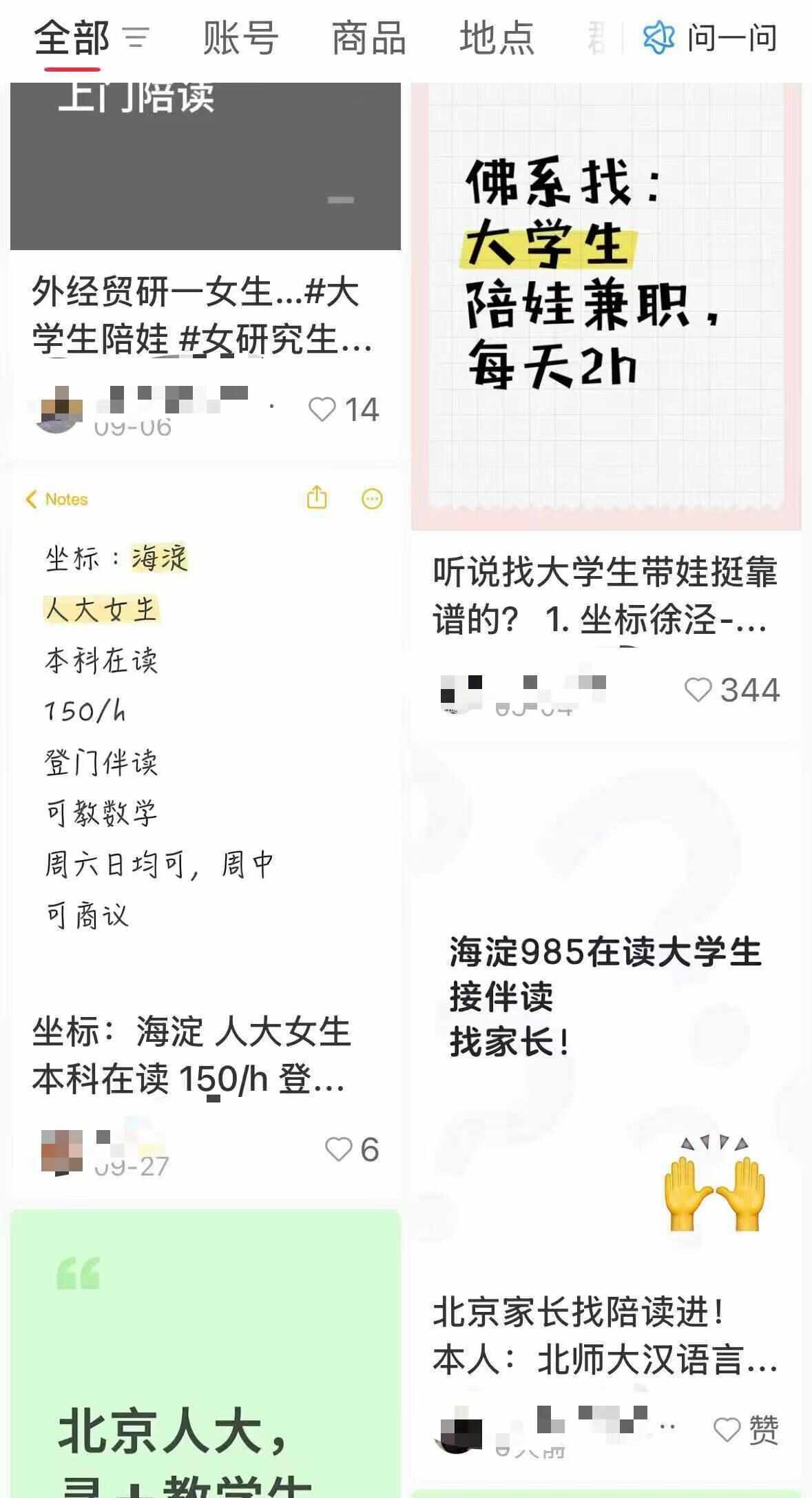

社交媒体上,家长们在寻找陪读服务,大学生们在寻找兼职。某社交平台截图

大学生带娃

像明薇这类提供陪伴式服务的大学生,正成为大城市家庭教育生态中一个悄然兴起的群体。

延影22岁,今年9月来到北京读研后,她试着在社交平台上找一份提供陪伴服务的兼职。她曾做过更注重课业辅导的家教,但她还是更倾向于陪伴服务:跟孩子玩耍更轻松,也有更多情感交流。

此前在东北某省一座边境城市,她带过一个四年级女孩。家长工作太忙,孩子一个人在家。她理解家长找她的原因:“大学生比育儿嫂素质高,性价比高。”

刚接这个单子时,孩子的母亲并没有制定严苛的学习计划,“就是辅导作业,预习复习。” 延影从陪写作业开始,之后两人一起画画、玩耍。后来关系好了,延影发现,孩子会提前完成作业,只为和她多玩些时间。

到后来,母亲已对课业不再多问。延影会主动发送当天作业情况,但不提及陪伴孩子玩耍。不过延影想,家长对这些都是清楚的。

她说东北人“看破不说破”:“她知道你带着孩子玩,但不会明说,还是希望你以辅导为主,但实际上也愿意你陪着孩子玩。”

每天晚上,延影会从女孩的兴趣班接她下课,之后在家中常常待到9点多钟,将女孩哄睡。当她离开时,孩子的父母往往还没到家,“孩子妈妈在家里装有监控,有时候会看我们在家干什么。”

她几乎与那个女孩度过了整整一年的课后时光。她们在夜晚的街道溜达,周末去游乐场玩耍。延影常觉得女孩“可怜”:“虽说家庭条件好,但父母没办法给她太多陪伴,她有很多想法没人分享,只好跟我说。”

一年多来,延影只见过孩子妈妈两次。这对做生意的父母工作繁忙,母亲大多通过家中监控或孩子口中了解情况。

吴风23岁,在今年年初拿到研究生录取通知后,就在家乡华北某省省会城市找到一份接送孩子的工作。在这个准备升学的空档,她希望找一些轻松的兼职赚一些零花钱。熟人介绍,时薪80元,要求简单:每天把孩子从学校接回,辅导作业,之后陪玩一会儿,不要让孩子总看电视或手机。

吴风带着这个一年级小女孩拼乐高、做手工、画画、玩游戏,在楼下跑跑跳跳。两人后来关系亲近,女孩会把学校里发的零食悄悄带给吴风。

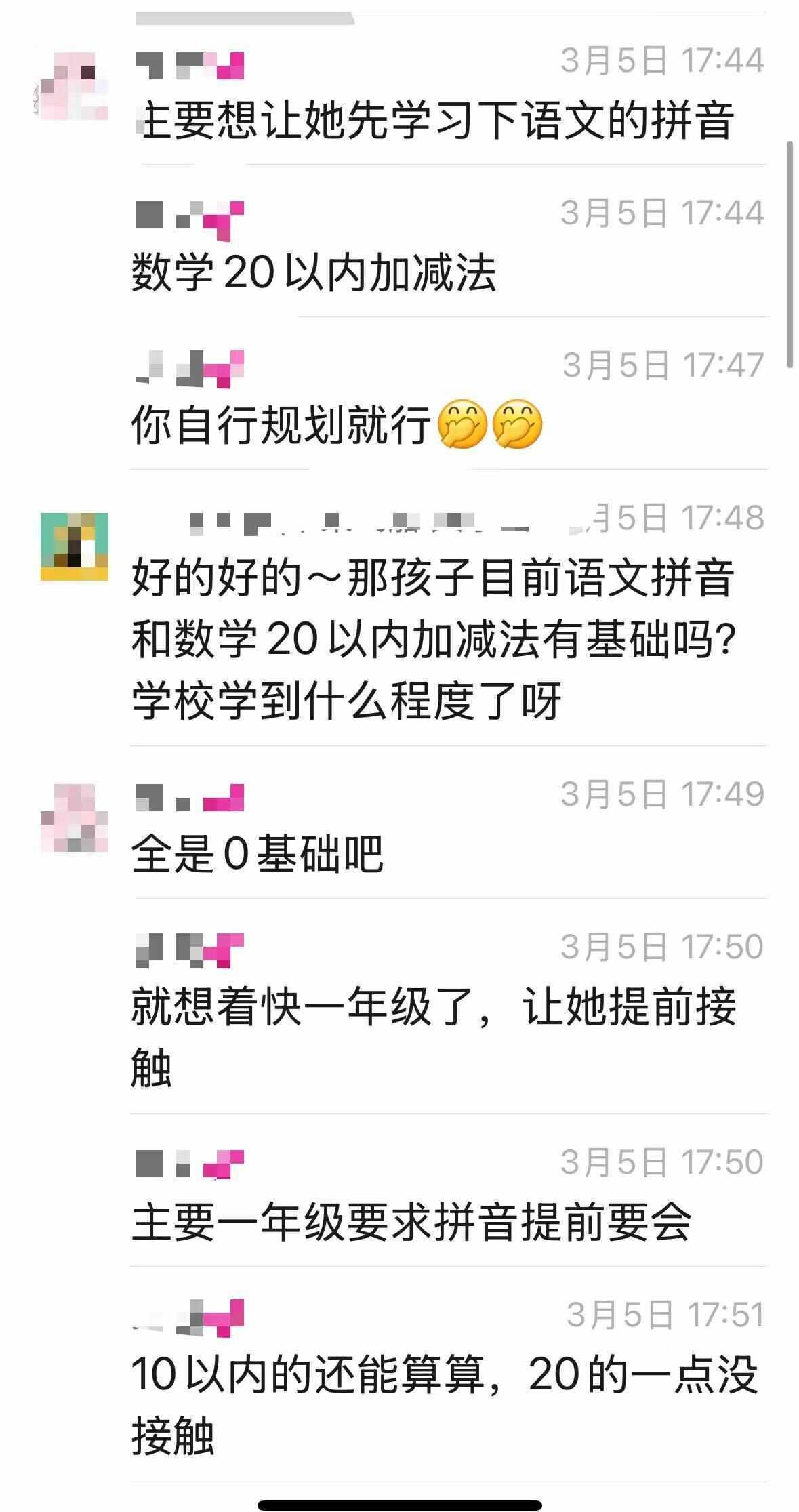

今年春天,在北京某高校读书的苹果接到一个幼升小的单子。一个打印店老板娘联系她,希望为孩子制定幼升小学习计划:读绘本,认识简单汉字,学习20以内加减法,掌握基本英语表达。

苹果就在打印店一角开始教学工作。说是上课,但五岁多孩子并不能完全理解这个大姐姐为什么会出现在这里,“她以为是这个姐姐过来陪她,一起学点东西,大部分时候,我们还是在玩游戏。”

今年秋天,延影来到北京读研后,又为自己找到了带孩子写作业的兼职。受访者供图

“不找一个帮手,我会崩溃”

选择将育儿“外包”的家长们面临着相似的困境:他们身处一二线城市,工作繁忙,长辈虽然能搭把手,但难以完全承担育儿责任,传统的育儿嫂在文化知识上稍有欠缺,孩子需要启蒙陪伴,大学生们有文化、有空闲,看起来是最好的选择。

陈砺不到40岁,就职于北京一家互联网公司,孩子即将升入大班。工作日里,她陪伴孩子的时间只有早晨20分钟:每天七点半孩子起床到上学前。她几乎每晚都要在十点半之后才能下班,回到家时,孩子已睡着。

陈砺自称“小镇做题家”,在激烈的学业和工作竞争中胜出,跻身互联网大厂,拿到优越的待遇,在北京安家立足。但压力并未因此而停止,繁忙一直延续到孩子出生之后。

孩子由奶奶带大,现在,不到五周岁的孩子精力旺盛、好奇心蓬勃,奶奶不擅长学业教育。一方面,她希望有人带着孩子打发幼儿园放学后的时间;另一方面,她想请来大学生老师做幼小衔接,也能解答部分科学疑问。

她打听过,真正有多年教学经验的家庭教师费用高,且更倾向于应试辅导。她的需求不在此,大多时候只需要老师来陪玩。

最终,她选择了离家较近的一所重点高校的男生。

陈砺没见过这个男生和孩子在一起的样子。男生来家里时,她还没下班。她准备了学习机,请大学生陪着孩子学习。她还买来英文绘本、俄罗斯方块。一次两小时,一小时知识输入性学习,剩下时间“爱干吗干吗”。

博士在读的沈未面临相似的情形。沈未的毕业论文截止日期就在当前,她几乎每晚熬夜到凌晨两三点,头发大把掉,学业令她焦头烂额。不找一个帮手,“我觉得我会崩溃。”

孩子常常没有玩伴,她觉得“太可怜了”。沈未伏案于桌前,孩子会缠着她玩捉迷藏,但她实在无法抽出太多时间陪孩子玩耍。他们都在高校求学工作,正是艰难的爬坡期。

能够将孩子接到身边抚养已经是她和丈夫尽到的最大努力。此前,快4岁的女儿被放在老家教养,女儿隔着屏幕对她唱幼儿园里学会的歌曲,“妈妈我爱你”,母女两人隔着视频流眼泪,那之后,一家人才终于团圆。

沈未最终选择雇用一位大学生“陪玩”。她定位清楚:大学生比较单纯,大小孩和小小孩或许能玩到一起去。她没有做任何硬性规定:出去玩、在家讲故事、玩拼图,“怎么样都可以,只要孩子高兴。”她在社交媒体发招募,迅速有几百人给她发私信。

家里很快来了一位大学生姐姐,看到孩子在大学生姐姐陪伴下心情愉悦,沈未觉得自己的愧疚感也没那么重了。

在一家科研单位工作的刘铭不到40岁,家中有三个孩子:老大7岁二年级,老二4岁读幼儿园,最小的刚2岁。为照顾孩子,她曾停工一年,之后返回职场。家里有奶奶帮忙照料,但奶奶岁数渐长,刘铭需要对家里大小事宜重新统筹安排。

养育这三个孩子过程中,刘铭聘请过育儿嫂,也请过住家阿姨和家庭教师,在育儿“外包”上做了许多努力,但一直未能给这个家庭找到最优解。

9月上旬,刘铭为最小的孩子请来一位大专毕业不久的女孩做陪伴师,聘用时间是每晚五点半至七点半。她希望将年事已高的奶奶从育儿中解放出来,女儿也能有人陪着画画、复习幼儿园里学到的英文。

今年上半年,一位家长找到苹果,希望她能为幼升小的孩子提供助力。受访者供图

“至少心理上是安慰了”

刘铭也想亲自陪孩子,但孩子太多,她实在抽不开身——每个傍晚,她需要带着两个大的孩子到羽毛球场,哥哥写作业,弟弟打羽毛球,周天,她为两个大孩子安排了6节网课,上网课能节约接送的时间成本,但她还是需要陪着写作业,阅读、练英语。往往半夜才能有自己的时间。

刘铭照顾孩子细致。在纸上画画,她担心灯光不足,又要考虑近距离用眼,干脆在家里安置了一块黑板一块白板。这些她都告诉来家里的陪读姐姐,要她也注意起来。孩子在玩玩具时,她希望能把古诗放出来,“主要也是为了磨磨耳朵。”

刘铭太清楚,真正好的教育一定是亲力亲为的,无论是奥数、英语启蒙还是阅读。她重视教育,也曾与教育专家沟通、关注教育博主,“一定是父母陪伴效果最好,但我们家实在人手不够,只好退而求其次,找外面的优质资源。”

尽管受访的母亲们强调,她们将大学生们请来的首要目的是“陪伴”,但其实更希望孩子能从大学生哥哥姐姐身上学习到更多课业知识。刘铭说,“如果只是为了看着孩子,我随便找个人,只要不出事就好。”

即便是最“佛系”的家长,也无法抵抗周围环境的影响,不“鸡娃”能行吗?不能连高中都不上吧?总要做些努力吧?她们在让孩子健康快乐成长和“要不还是提前学一学”之间反复摇摆。

苹果明白家长请她来的理由。她在北京一所985大学读书,家长认可她应试教育的经验,但更多地,“应该主要是缓解家长的焦虑。”

这种焦虑无时无刻不在蔓延。苹果听过家长拿自己孩子和别人家孩子比较:“人家已经可以开口说英语了,我家小孩还没有接触过。”

苹果在这个孩子身上感受到父母的无措,这对来自外地的父母没有精力照顾孩子,又受限于自己的文化水平,但身边人的孩子都在往前走,“他们只能求助于外界,能够让心里好受点。”

陈砺也有类似的感受,她自认是“佛系”的家长,只希望能在幼儿园阶段保护孩子的好奇心,但没办法不被周围的人影响。她看到,孩子幼儿园同学们的父母正各尽所能:有人换到教育资源更好的学区,有的上幼小衔接班,有的妈妈辞职在家全职带孩子做辅导。

“100以内的加减法要会吧,乘除我还不知道,多少个汉字我也还没搞太清楚,但一年级绝对不是从零开始的。”她目睹朋友圈里一个连续打卡一年多的孩子,年纪和她的小孩一样大,已经会读英文原版绘本了。

陈砺一开始以为,这种遥远的刺激不足以动摇她的初心,但很快刺激来到了眼前,在幼儿园群里,群主每周将老师讲的内容整理成文档,供家长学习:成语接龙、故事、简单汉字组词。陈砺一开始觉得自己孩子还小,跟不上无所谓。她甚至连学习文档都没打开过。但有一次她去幼儿园听课,发现别的孩子都能跟着背。从那以后,她也下载了文档,带孩子复习过几回。

陈砺一方面觉得孩子到了要学习的年龄,需要培养学习习惯,但另一方面,她担心过早进行知识性学习会伤害兴趣,应该以玩为主。犹豫中,她将时间安排为一小时玩一小时学。

她没有为上门的大学生安排过重任务:半年内学会拼音,英语每天学习20分钟。她对自己做好预期管理:“我们也没花那么大力气,别最后上不了高中就行。”

陈砺尚不知道请来的这位大学生究竟能多大程度解决孩子的问题,“效果还不是很显著,但我心理上是安慰了。”

家长们努力为育儿焦虑寻找出路,但即使做了那么多尝试,似乎又总会出现新问题。作为三个孩子的妈妈,刘铭已经感受过家教陪伴市场的混乱。她发现请来的要么是“小白兔”,要么是“老油条”。她希望有一个准绳来规范这个市场:“这的确是刚需,市场庞大,家长愿意出高价换取高质量的陪伴,但请来的老师,人品、德行、学识、能力都要匹配得上。”

她观察到,很多大学生本身也是孩子心态,不少人直接告诉她,就是为了赚几杯奶茶钱,干点什么总比干待着强,大学生家教陪伴流动性大,也不保证规律性。

即使找到了相对合适的陪伴师,刘铭也不敢提出太多要求,怕对方因约束过多“直接跑了”。她只要求陪读姐姐能告诉她每天的工作安排,孩子有什么变化能够及时沟通。她会提前准备好要读的绘本、玩具,以柔性的方式拿到想要的结果。

现在,她已经努力放平心态:“合则长久,不合就拜拜。对于一下子能干一年,我已经不抱希望了。”

“我觉得我们做父母有些失职”

即便暂时找到了解法,母亲们在采访中还是不断表达对孩子的愧疚,陈砺说,“我觉得我们做父母有些失职。”

沈未在家乡带着女儿到两岁多,才重新回来上班。但母女分隔的一年多里,女儿总是在视频里“眼泪吧嗒吧嗒流”。现在把女儿接到身边,工作日的白天,孩子被送到幼儿园,傍晚到家后,她把4小时时间留给女儿,到晚上10点之后再开始干活。

生活与工作难两全。陈砺自觉无法再找一份比目前薪资待遇更好的工作。她说,自己已快到互联网公司的“退休”年纪,趁还能赚到钱的时候多赚一些,等她真的从互联网公司“退休”,就有大把陪伴孩子的时间。

刘铭自认已为孩子做出巨大让步。她在老大出生后换了一份假期更多的工作,将大量精力用在育儿上,但时间仍不够用。她已觉得自己尽力了,“对孩子我一点都不愧疚,我愧疚的是我为了他们改变了自己的事业轨迹,从我事业的舒适区离开了。”

刘铭在工作中见过那些勤勉且做出成绩的前辈女性。年轻时,她们不必拿这么多时间操心孩子,一心扑在事业上,没人觉得需要为孩子额外牺牲什么,但孩子们也都成才了。但这是她见到的为数不多的事业与孩子教育双丰收的典型。她现在快40岁,没见到身边哪位同龄人能够复制前辈的路线:“我觉得一定要舍弃一部分的,因为人的精力就是有限的,即使我选择了很好的外部资源,也需要在前期做大量的统筹、沟通、协调工作。”

没生孩子前,刘铭看到姐姐为孩子报课外班、请辅导老师,接送孩子上下学苦恼时并不理解:“我们那时候也没有这些,你这样是不是太溺爱。”直到自己生孩子,刘铭发现,时代确实变了。

刘铭曾羡慕一个同事生孩子生得早,“之后有大把时间去忙自己的正经事。”但她现在不再这样想了:“无论什么时候生,你总有当下要面临的难题。”

刘铭也自我反思,能够滋生出陪伴师这个需求,“是不是还是我们太贪心了,既想要事业,又想让孩子有高质量的陪伴,所以一定要引入外部力量。”

大学生们也有着自己的困惑,长久的陪伴时常模糊了界限。有两次,文彦直接喊明薇“妈妈”,一次是兴奋地邀她去看自己的画作,一次是类似的忘情时刻。

明薇一开始以为是自己听错了,后来再一次听到,她确信耳朵里传来的声音的确是“妈妈”。她感受复杂,伤心、难过,也有一丝对孩子的怜悯。她从孩子口中得知,在所有家庭成员里,文彦最喜欢爷爷,其次是奶奶,“最不喜欢的就是妈妈”,连家里的阿姨都比妈妈更亲近。

“我可能比不上妈妈养的一条狗”,文彦曾看到,妈妈曾请假带狗打疫苗,却没有请假参加她的家长会。

明薇试图安抚文彦:“妈妈其实很爱你,不然她不会生下你。只是妈妈有自己的追求和爱好,放在你身上的时间没有那么多。”

女孩在她的安慰中流下眼泪。明薇感受到母女关系的变化:女孩开始看到妈妈回家时主动投怀送抱,妈妈也从一开始的些许躲闪到后来坦然接受。

延影和女孩之间的相处也并不总是愉快。她在老师、姐姐、朋友和服务者的身份间辗转腾挪,女孩会玩笑似的索要她的手机,但手机常常有去无还。为了将手机牢牢攥在自己手里,女孩在屋子里跑来跑去,或钻进床底,不想被捉到。

延影不想太严格:“很严的话她会告状,也会不喜欢你。”延影不愿失去这份工作,到最后,她只好严肃地告诉孩子:“你再不把手机还给我,我会认真和你妈妈反馈,我明天就不会再来给你上课了。”

家长们都清楚,育儿“外包”只是退而求其次的选择,但大多数人没有办法获得更优解。

吴风的雇主、一位忙于工作将接送孩子“外包”出去的妈妈在一个半月后给吴风结清了工资,不再聘用她了——这位妈妈调动了工作,这样能够早些下班,陪孩子度过每一个放学后的黄昏。

(应受访者要求,文中受访者为化名)

编辑:王智韬