谢谢您!指给我看春天的风景

文学院李玲教授,博士生导师,1985年起从事教育工作,从事中国现当代文学研究、性别文学研究、知识分子研究。李玲教授在课堂教学方面尊重学生的主体性,在课堂以外注重对学生的辅导与启发,关注学生的心灵健康与审美培养。

李玲教授2002年开始在北语工作,几十年来,始终奋战在教学科研第一线,承担着培育本硕博学生和指导青年教师的重任,先后给本科生开设过中国现当代小说专题、中国现当代散文专题、中国现当代文学史、中国现当代女性文学专题等课程,与学生在文学鉴赏和文学研究领域倾心交流。她热爱教育事业,工作勤奋认真,尽职尽责,2012年荣获首届北京语言大学教学名师,2013年被评为“北京市优秀教师”。

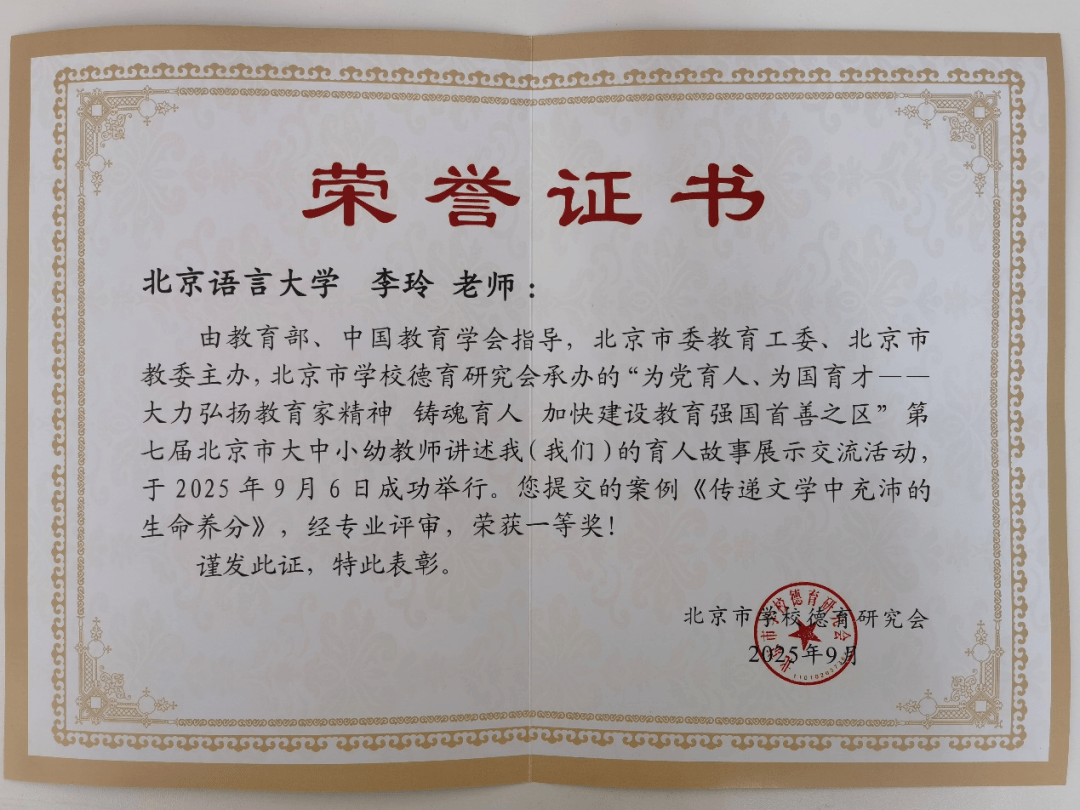

今年九月,在由教育部、中国教育学会指导,北京市委教育工委、北京市教委主办,北京市学校德育研究会承办的第七届北京市大中小幼教师讲述育人故事展示交流活动中,李玲教授荣获一等奖,充分展现了北语教师的师者担当和育人情怀。

教学内容保持前沿活力

李玲教授的文学课中,既有培养文学素养的“真知”,亦能展望学术前沿的“新知”,学生自然会珍惜每一堂课。

“多年前,一位毕业生给我留言说:‘老师:您指给我看春天的风景!’这句话鼓舞了我,也一直鞭策着我。每次课后,我都自问,我真的把鲁迅、茅盾、老舍、巴金、朱自清、冰心、梁实秋、张爱玲、萧红、杨绛、王安忆、铁凝这些经典作家心灵深处最美丽的风景阐释出来了吗?

“为了做到心无遗憾,我要求自己的本科课也要与研究生课一样具有学术前沿的含金量。我努力让自己的研究保持学术前沿的敏锐性,也在每一学期重新备课之际梳理学界相关最新成果,做到哪怕自己的研究课题已经转换了,课堂教学也依然能与时俱进、保持学术前沿的活力。”

教学方法启发独立思考

李玲老师的课堂上,丰富的讨论让课堂活跃起来,充分调动了学生主动阐释文学作品思想内涵和审美旨趣的积极性。

“课堂教学的逻辑与论文写作的逻辑完全不同。论文要先亮出自己的研究结论,再展开论证;而课堂教学则应该引导学生由浅入深进行讨论,教师绝不可让自己的观点先行。每一节课我都设置了十几道讨论题,开学初就发给学生,课堂上让学生按照讨论题顺序充分发言,我逐一对学生的观点进行点评和深化。这种开放性的课堂讨论,能够激发学生真正进行独立思考,我的深化性评点由于是在与学生对话的基础上展开,也更容易被学生所吸收;而且青年学生在发言中所展示出的思想活力,也时常引发我换一个角度思考问题,给我带来互动的喜悦,增添我的研究激情。”

论文选题尊重学生个性

在指导论文的过程中,李玲老师也坚持“以学生为中心”的理念,在培养学术能力的同时,不忘促进其心灵的健康发展。

“文学研究饱含着对人类心灵的关切。青年学生在成长过程中总是带着各不相同的精神需求进入研究领域的,因而每位同学在特定阶段所喜爱的文学作品也不尽相同。在确定论文选题之前,我总是要先问学生,哪些作品能够让你深深感动?哪些作品能让你愿意废寝忘食地读下去?我引导学生在细读自己喜爱的作品后写出自己的观点,并要求写出自己真切的体会,不能简单套用理论或盲从前人成果;然后我再跟学生一起辨析这些观点的学术价值,引导他们选择那些既有自己真切体会又有学术价值的少数观点拓展开去,最终形成他们的研究课题。这样做是因为我认为,学生只有去研究自己热爱的作品,才会与作家形成深度的心灵互动,才会在学术研究中获得最好的精神成长。这样的研究,因包含真切的思考,既容易激出创新点,也容易在写作过程进入乐而忘倦的状态。”

论文写作要求严谨规范

李玲老师对论文有三点要求:一是观点从材料出发,不是理论先行;二是接着前人的观点往下说,不炒冷饭;三是以论证的方式写作,逻辑清晰。

“我是这样对学生进行学术训练的:第一,要求学生在搭建毕业论文框架前先逐篇精读相关作品,并针对每个单篇作品都写三个文档,第一个文档是每一个细节逐段分析的长稿,第二个文档是对人物形象、主题内涵、艺术特点的归纳稿,第三个文档是提炼出三个左右的小论文框架。学生在完成这些积累后再提炼毕业论文框架,并对照前人研究成果进行调整、有针对性地补充理论资源,自然就容易做到研究扎实、论从史出。第二,每个月安排一整天的学业汇报课,每次都有几位同学汇报自己的论文。每当一位同学念完自己的论文,其他同学就轮流进行评点,友善地提出修改建议,最后我再做总结评议。这样,汇报论文的同学得到了许多宝贵的建议,评议的同学也培养了自己的学术眼光,同学之间也自动形成了一个互相帮助的学术共同体,还学会了学术研讨的方法。经过这样的训练,许多学生都成长为卓有成就的中青年学者。”

师德如山,仰之弥高

学校持续大力弘扬教育家精神

深入挖掘感人至深

无私奉献的优秀教师故事

营造尊师重教的浓厚校园氛围

将高尚师德和育人智慧

转化为奋发前行的动力