指南者留学学长说:GPA86.7 上岸港大的纠结与幸运

我本科就读于上海对外经贸大学金融学(中加合作)专业,一所双非一本院校。刚上大学时,老师们就常提起研究生学历的重要性,也反复强调考研的难度 —— 千军万马过独木桥的竞争,让本就对高强度备考有些畏难的我,很快打消了考研的念头。而本科的 “中外合作” 标签,像是一颗种子,慢慢让我笃定了留学的方向。

其实早在初中,我就对不同国家的文化和教育体系充满好奇,总想着能走出熟悉的环境,看看不一样的课堂是什么样的。但那时年纪太小,家人担心我无法独立应对陌生环境,这个想法只能暂时搁置。直到进入本科,接触到不少国外的学术资源和研究成果,我才真正意识到 “全球视野” 不是一句空话:它能让我在专业学习中看到更多元的视角,能让我和不同背景的人交流时碰撞出不一样的想法,这对我在金融领域的长期发展,无疑是重要的助力。随着对专业的深入了解,我越来越觉得,去更广阔的学术环境里吸收知识、拓展边界,是实现自我提升的必要步骤。

确定留学后,我花了很长时间研究目标地区。最开始考虑的是欧美,毕竟美国、英国的高等教育在全球认可度高,很多名校在金融领域的研究也处于领先地位,能接触到最前沿的理论和资源。后来也关注过新加坡,觉得亚洲文化圈的氛围更易适应,生活习惯上的差异不会太大,不用花太多时间磨合。但反复权衡后,我最终把目光落在了香港。

香港作为亚洲乃至世界的金融和科技中心,学术氛围和全球化视野完全不输欧美,而且港大在我感兴趣的领域(后来申请的气候治理与风险管理)有着强大的师资和研究资源。更重要的是,香港的 “中西结合” 特质让我很心动 —— 既能体验国际化的教学模式和生活环境,又不会完全脱离熟悉的文化语境,适应起来会更顺畅。另外,身边同届的同学大多成功上岸港五院校,他们的经历也给了我不少信心,觉得 “香港这条路,我或许也能走通”。

可计划赶不上变化,24 年 9 月,我怀着忐忑的心情准备重返校园 —— 因为休学一年,我从 24fall 申请者变成了 25fall。回到学校后,曾经一起规划申请的室友、伙伴都已进入下一阶段,只剩我一个人留在申请季的赛道上。没有了同行人的陪伴和交流,所有的迷茫和压力都得自己扛,那段时间,我常对着电脑里的申请资料发呆,不知道下一步该往哪走。

二、申请过程独行的申请季,最开始的状态就是 “茫然”:不知道该选哪些院校和专业,不清楚申请手续的具体流程,甚至连不同院校的录取偏好都一无所知。我只能疯狂在百度、社交媒体上搜信息,直到偶然发现了指南者选校助手 —— 上面不仅有各国院校的专业排名、院校排名,还详细列出了课程设置、录取要求,甚至有往届申请者的案例分享。这些信息像一束光,让我终于不再像无头苍蝇一样乱撞。

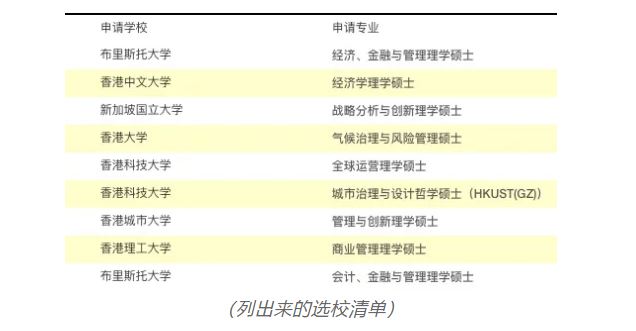

后来我决定通过指南者申请,没想到申请老师第一时间就邀请我当面沟通。见面时,老师没有直接推荐院校,而是先仔细了解我的本科成绩(当时 GPA86.71)、实习经历、竞赛情况,还有我对未来职业的规划,再结合我的双非背景,帮我梳理出合理的选校方向 —— 既没有盲目冲高,也没有过度保守,每一所推荐的院校都附上了适配理由,连专业课程是否贴合我的兴趣都考虑到了,这份细致让我踏实了不少。

正式进入申请阶段,老师的帮助更是贯穿始终。刚开始写文书时,我总觉得自己的经历没什么亮点,写出来的内容干巴巴的。老师逐字逐句看完后,不仅指出了逻辑上的漏洞,还帮我挖掘实习和竞赛里的细节 —— 比如在证券营业部实习时,我参与过客户资产配置方案的辅助工作,老师建议我重点写如何通过数据分析匹配客户需求,突出我的实操能力;参加金融模拟投资大赛时,我们团队调整策略应对市场波动的过程,也被建议补充进去,体现我的团队协作和应变能力。在老师的指导下,文书改了三四稿,终于从 “流水账” 变成了能展现个人优势的 “名片”。

老师常说,双非背景在申请中不占优势,所以更要在绩点、实习、语言这些 “硬指标” 上发力。其实从大一开始,我就刻意维持绩点 —— 知道越到高年级,绩点越难提升,所以大一大二时,我每天都会规划好学习时间,上课积极和老师互动,考试周集中复习,还常和同学讨论课程难点,靠着这份坚持,GPA 一直稳定在 86 分以上。

实习方面,我走的是 “从零积累” 的路线。金融行业很看重实习经历,但一开始我没什么经验,投大公司的简历常石沉大海。后来我调整心态,不再纠结公司 level,先从小公司的实习做起 —— 在证券营业部实习时,虽然做的多是辅助工作,但我主动跟着前辈学习客户沟通技巧,观察他们如何分析市场趋势,慢慢积累了实操经验。这段经历也让我明白,实习的关键不是 “名气”,而是能否真正学到东西,能否提升沟通、协作这些软实力。

竞赛也是申请的加分项。除了大家熟知的中国国际 “互联网 +” 创新创业大赛,我还通过指南者选校助手关注专业相关的竞赛 —— 上面有很多含金量高的竞赛合集,标注了报名时间、组队需求,甚至还有往届获奖案例参考。后来我参加了上海对外经贸大学金融模拟投资大赛,和团队一起研究市场数据、制定投资策略,这段经历不仅丰富了简历,也让我对金融市场的理解更深了一层。

雅思备考相对顺利,但我还是做了系统规划:听力每天练一套剑桥真题,熟悉题型和语速,空闲时听 BBC 新闻、TED 演讲,锻炼抓关键词的能力;阅读重点练做题速度,总结出 “定位题干关键词→回原文找答案” 的技巧,确保能在规定时间内完成;写作先模仿高分范文学习表达,写完后找老师和英语好的同学修改,打磨逻辑和语言准确性;口语则提前准备常见话题,录音自己复盘,纠正发音和卡顿问题,最后考到 7.0 分,达到了港大的要求。

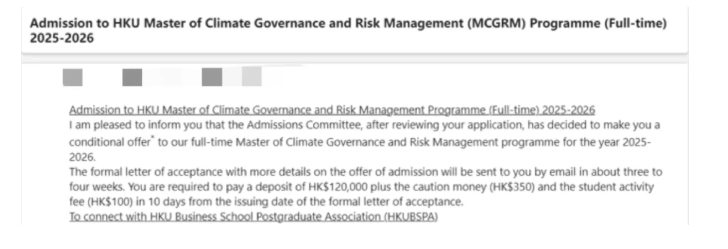

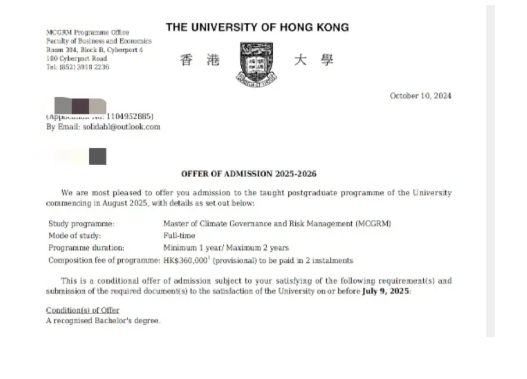

最意外的是港大提前批的机会。原本我一直在准备正式批材料,突然收到指南者老师的消息:“今年港大开了提前批,要不要试试?” 我一开始很犹豫 —— 正式批都觉得没把握,提前批网传是 “神仙打架”,我真的能行吗?老师帮我查了政策,说提前批不影响正式批,就算没录也不耽误后续申请,我才下定决心 “冲一把”。可没想到提前批截止日期很近,老师陪着我连赶了几天材料,从文书微调到手头证明文件整理,终于赶在截止前递交了申请。

递交后我又开始焦虑:材料是不是还不够完美?提前批被拒会不会影响正式批?这种忐忑持续了没几天,某个下午查邮件时,突然看到港大的录取通知 —— 我反复确认了好几遍邮箱和专业名称,才敢相信 “真的录我了”!那种兴奋感难以形容,像是长久以来的努力突然有了回响。

但兴奋过后,新的纠结来了:要不要交留位费?当时我还在等其他院校的结果,心里难免有 “会不会有更好的选择” 的念头。可冷静下来想想,港大一直是我的梦校,专业排名靠前,学术氛围浓厚,加上香港的地理位置优势,我对它的归属感远超过其他选项。最终,我还是倾向于接受这份 offer。

回望整个申请季,最深刻的感受是 “提前规划” 和 “灵活应对” 的重要性 —— 从大一开始维持绩点,提前积累实习和竞赛经历,让我在申请时更有底气;遇到港大提前批这样的意外机会时,果断抓住、及时行动,才没错过上岸的可能。想给学弟学妹们提个醒:别等大四才开始准备,大一大二就可以规划学业和经历;文书一定要多改多磨,充分展现自己的独特性;也别被压力吓倒,每个人的节奏不同,只要踏实努力,总有属于自己的机会。希望大家都能在留学路上少走弯路,顺利拿到心仪的 offer!

下一篇:2025杭州有名的留学机构有哪些