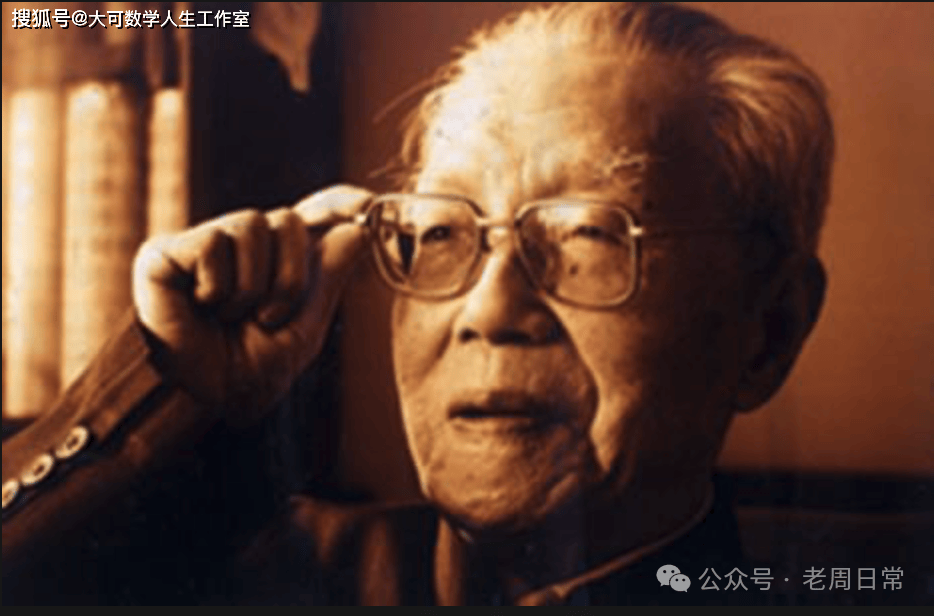

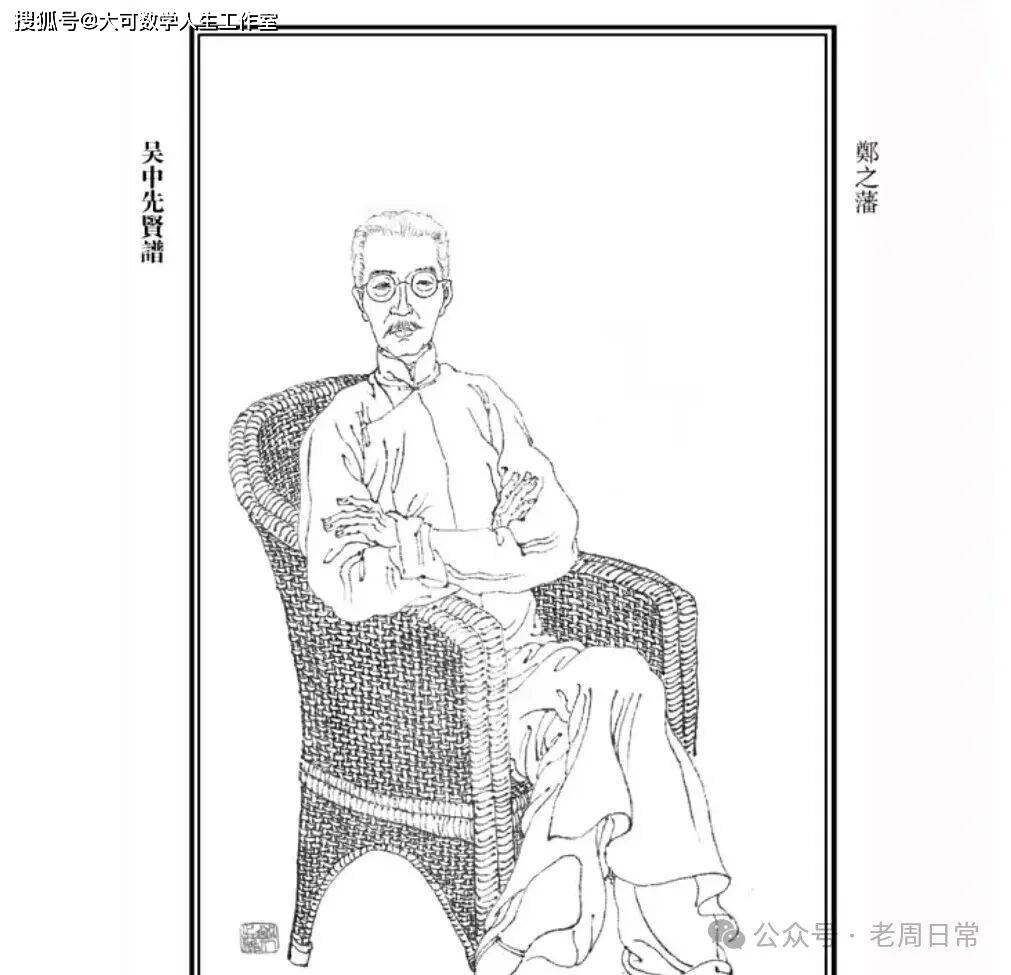

郑之蕃:清华大学算学系的第一任主任

“桐兄精研数理,不以文学名,实则见解深刻,余所不逮也。”——这句出自柳亚子的赞叹,描述的是一位左手执数学教材、右手握诗集的传奇学者。他,就是郑之蕃(1887-1963),清华大学数学系创办人,中国现代数学教育先驱,一位在清华园培养出陈省身、华罗庚、周培源等科学巨匠的“播种人”。

作者/柏舟 编者/柏舟

中国现代数学教育的奠基人

郑之蕃,号桐荪,别号焦桐,是中国现代数学教育的重要开创者,清华大学数学系首任主任。他出生于江苏吴江,1910年毕业于美国康奈尔大学数学系,1911年在哈佛大学研究院进修。作为最早系统接受西方数学教育的中国学者之一,郑之蕃于1920年执教清华,1927年创建清华算学系并任主任。他培养的陈省身、华罗庚、周培源等学生成为中国科学界的支柱力量,其女郑士宁与陈省身的联姻更成为科学世家佳话。郑之蕃毕生致力于数学名词统一工作,1956年主持出版《数学名词》,为中国数学标准化奠定基础。他不仅是数学教育家,还是南社重要成员,在诗词、历史、地理等领域均有建树,堪称 "文理兼通"的典范。

从吴江才子到清华奠基人

郑之蕃1887年出生于江苏吴江盛泽镇一个书香门第。父亲郑慈谷是清末开明士绅,创办盛泽镇第一所新式学堂郑氏小学(盛泽太平街小学)。郑之蕃幼年就读于父亲创办的小学,接受新式教育,为日后中西学术融合奠定基础。1908年,郑之蕃考取江苏省公费留学资格,赴美国康奈尔大学数学系学习。三年间系统修读18门数学课程,1910年获学士学位。随后在耶鲁大学研究院进修一年,深入掌握现代数学理论体系。

1911年回国后,郑之蕃先后在福建马尾海军学校、上海南洋公学、安庆高等学校等校任教,教授数学和英语。这一时期他加入南社,与柳亚子、苏曼殊等文人交往,展现文理兼修的特质。1920年,郑之蕃受聘清华学校(后改清华大学),成为清华园最早讲授数学的中国教授。1927年清华成立算学系,他出任首任系主任,1934-1935年任清华大学教务长。抗战期间随校南迁,任教于长沙临时大学和西南联合大学。

数学教育与研究的双重贡献

郑之蕃的学术贡献体现在数学教育、学术研究和学科建设三大领域。

数学教育体系的构建:郑之蕃主持清华数学系期间,建立了完整的现代数学课程体系。他亲自讲授多门基础课程,翻译美国薛尔伍德和泰勒合著的《微积分》作为教材,将国际前沿数学知识引入中国。

数学名词的统一工作:1950年代初,郑之蕃主持数学名词审定工作,历时三年组织北京数学家反复讨论,于1956年出版《数学名词》。这一工作统一了中文数学术语,为中国数学研究和教学提供了标准依据。

数学史研究的开拓:郑之蕃深入研究中国古典数学,著有《墨经中的数理思想》和《四元开方释要》等论文,探讨中国古代数学成就,展现了他融通古今的学术视野。

人才培养的卓越成就:郑之蕃培养了大批杰出数学人才,包括陈省身、华罗庚、周培源、赵访熊等。1933年,他力主将华罗庚从行政助理破格提拔为助教,这一慧眼识才的佳话见证了他对青年才俊的重视。

桃李满天下的数学导师

郑之蕃的工作获得了学术界的高度认可和评价。郑之蕃被公认为“中国现代数学教育的先驱者之一”。他执教清华三十余年,创建数学系并培养大批人才,清华园成为中国数学家的摇篮。柳亚子高度评价郑之蕃的学术造诣,称其“精研数理,不以文学名,实则见解深刻,余所不逮也”。这种来自文坛巨匠的赞誉,凸显郑之蕃文理兼通的独特魅力。郑之蕃的女儿郑士宁与数学家陈省身联姻,形成科学世家。其子郑师拙、郑志清均成为著名科学家,体现家庭教育的成功。

用一生播种中国数学的园丁

“他出国选择学数学,已有志于从事数学教育事业,一生未改初衷。在教育园地中他培养出一代又一代有为的青年,促成祖国和社会的兴旺发展”。郑之蕃用他76年的人生历程证明:真正的教育成就不仅在于个人学术造诣,更在于人才培养和知识传承。从吴江小镇到清华园,他走了一条连接中西数学教育的独特道路。学术价值在于薪火相传。当陈省身、华罗庚等数学家的成就享誉世界,当中国数学教育体系日益完善,郑之蕃的播种精神依然在滋养后来的科学工作者。正如柳亚子所赞誉的那样,郑之蕃以其“精研数理”与深厚文采,成为文理兼通的典范。郑之蕃——这位从江南水乡走出的数学大师,用他的一生诠释了教育工作者应有的博大胸怀,他的贡献与精神将永远铭刻在中国数学发展的史册上。

上一篇:共同守护青少年美丽心灵

下一篇:多措并举健全高校劳动教育体系