2026QS亚洲大学排名震撼发布!5所港校跻身前十,港大时隔15年重夺亚洲第一

国际高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)近日正式发布了2026年亚洲大学排名,这份备受全球学子关注的最新榜单瞬间引爆留学圈。

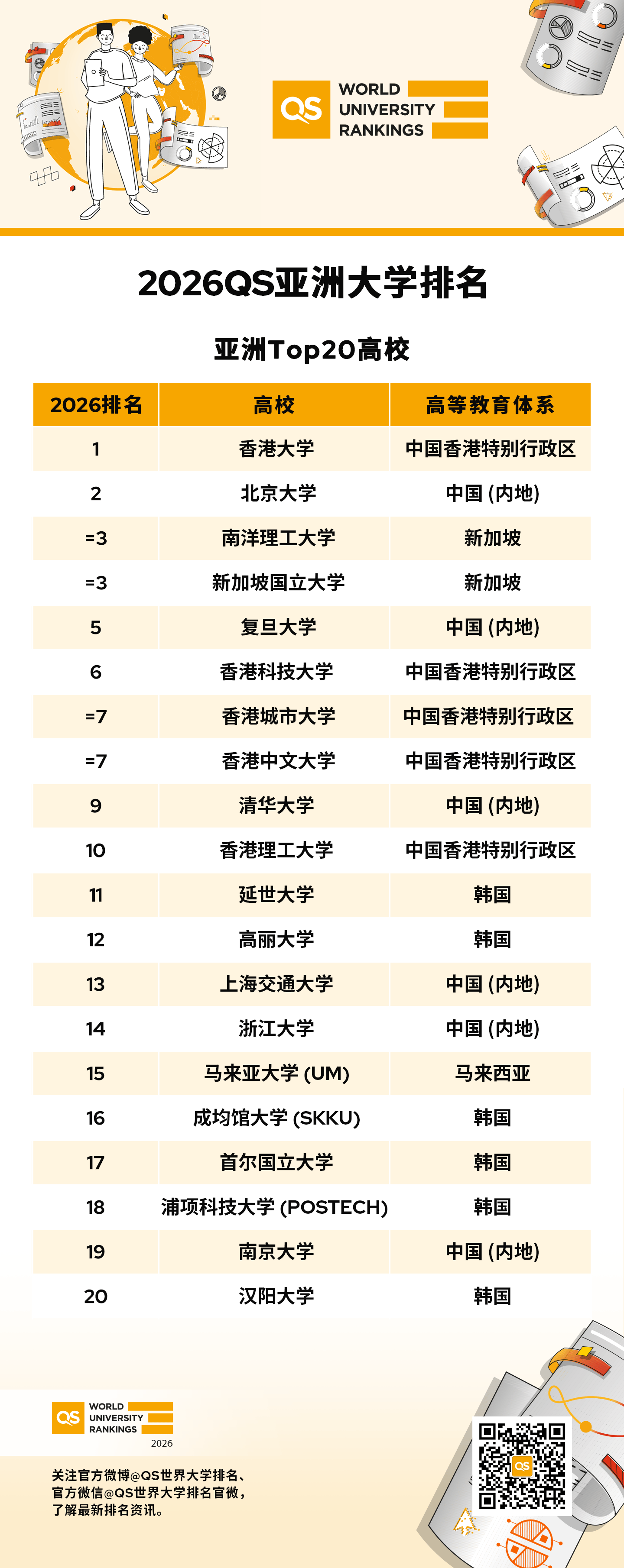

香港大学超越北京大学,位居亚洲第一,这是港大时隔15年重夺亚洲榜首宝座。 更令人震惊的是,亚洲前十高校中,香港独占5席,创下历史记录。

本次排名规模创历史新高,覆盖25个教育体系、1529所高校,其中558所为首次上榜。 中国内地超越印度成为最具代表性的教育体系,上榜高校总数达到395所。

亚洲大学格局洗牌

香港高校集体爆发,成为本届排名最大赢家。香港大学从第二位跃升至第一位,香港科技大学从第11位飙升到第6位。

香港城市大学上升3位,与香港中文大学并列第7位,香港理工大学从第17位跃升至第10位,成功跻身亚洲十强。

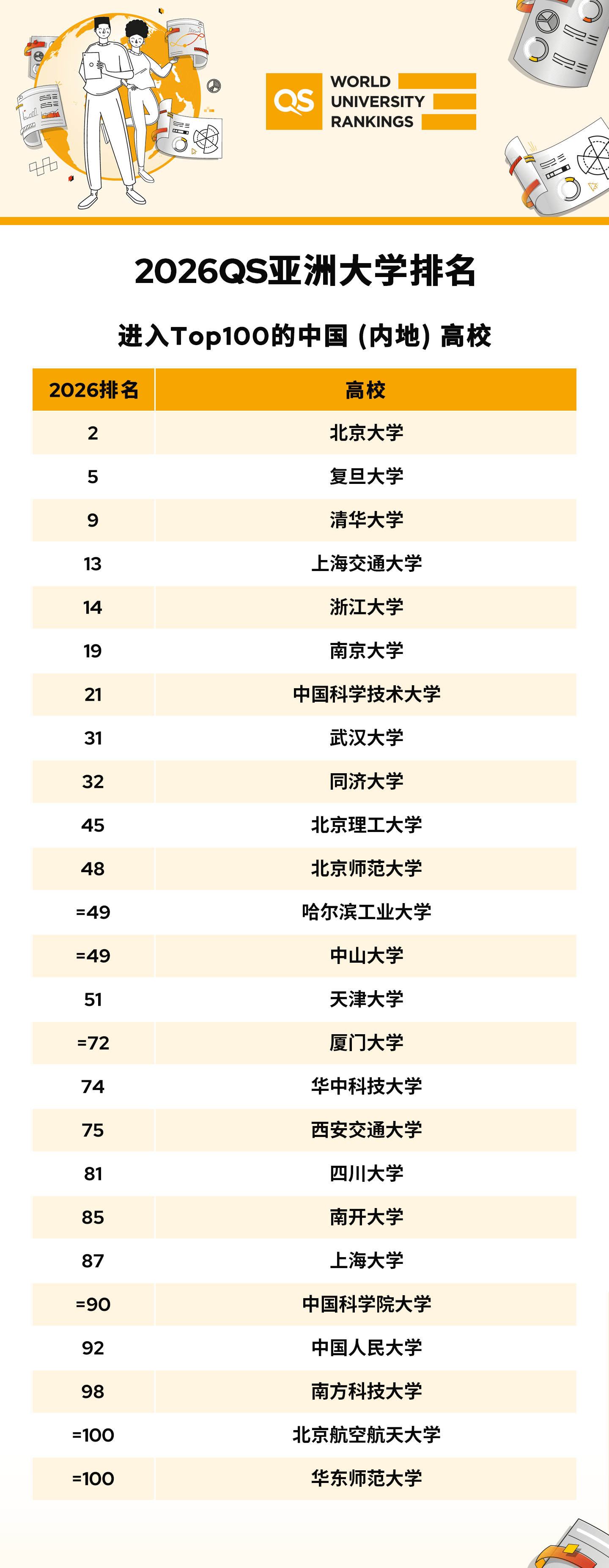

中国内地高校表现同样亮眼。北京大学位列第2,复旦大学保持第5位置,清华大学位列第9,上海交通大学和浙江大学分别位列第13和14位。

新加坡两所顶尖高校表现稳定,南洋理工大学上升一位,与新加坡国立大学并列第3。

香港高校取胜之道

要理解香港高校今年为何能集体崛起,我们需要深入了解QS亚洲大学排名的11项评估指标。

学术声誉和雇主声誉是占比最重的两项指标,分别占30%和20%。 香港大学在“学术声誉”和“雇主评价”两项指标中排行全港第一。

国际化和研究网络相关指标同样关键。师生比例占10%,国际研究网络占10%,论文篇均引用率占10%,教员人均论文数占5%。

香港高校在这些指标中表现优异。香港城市大学在11项指标中的8项排名全港第一,“国际教员占比”、“入境交换生比例”和“出境交换生比例”三项表现更是亚洲第一。

香港高校五大优势解读

教学质量与声誉双丰收:香港特区政府教育局局长蔡若莲在社交媒体上表示,香港共有5所大学跻身亚洲十大学府,充分体现香港高等教育的雄厚实力,也彰显特区政府相关措施的成效。

国际化水平全亚洲领先:香港大学校长张翔表示,此次排名不仅是对该校学术实力的肯定,更反映该校在全球高等教育格局中的关键角色。作为亚洲第一、世界前列的顶尖学府,香港大学将助力香港发展成为国际教育枢纽及创新科技中心。

就业竞争力强劲:香港高校在“雇主声誉”指标中的出色表现,反映了毕业生在就业市场中的强大竞争力。

地理位置的独特优势:香港作为中西文化交汇点,既背靠内地庞大市场,又与国际接轨,为学生提供了独一无二的学习和发展环境。

研究实力突出:香港理工大学在“国际研究网络”一项较本地其他院校更为优胜,显示香港高校在全球学术合作中的活跃表现。

内地高校数量与质量双提升

中国内地高等教育体系在2026年QS排名中实现了数量与质量的双重提升。中国内地以395所上榜高校的总数,超越印度(294所),成为亚洲最具代表性的教育体系。 这一新增数量几乎是印度的两倍。

质量方面,中国内地高校同样表现不俗。在前50名高校中,中国内地数量最多。 前100名高校中,中国内地占据25席。北京航空航天大学今年跃升26位,首次并列第100名,创下该校历史最高排名。 上海财经大学进步最为显著,排名上升103位,进入第283名。中国高校在国际教师和国际学生指标上持续提升,浙江大学、同济大学、复旦大学、南京大学表现突出。

亚洲其他国家:各具特色

马来西亚成为进步最显著的高等教育体系之一。

马来西亚共有8所院校进入前50,10所院校进入前100。 马来亚大学稳居马来西亚第一,位列亚洲第15。

韩国显示了整体高等教育体系实力,15所院校中有12所跃升为100大院校,并与中国占据大部分20大院校位置。 延世大学排名第11,高丽大学排名第12。日本仍然是教学品质及研究影响力的基准,以东京大学(排名第26)为核心。 日本在师生比指标上表现优异。新加坡和马来西亚高校在国际学生比例上领先,显示了这两个国家高等教育的国际化程度。

留学选校策略:排名之外的思考

面对最新的亚洲大学排名,准备留学的学生和家长应如何理性看待并做出最佳选择?

首先,排名仅是参考,而非唯一标准。学生应根据学校特色、地理位置、学习成本、就业前景等多种因素综合考量。其次,关注专业排名同样重要。许多学校在综合排名中可能不突出,但在特定专业领域却是顶尖水平。选择适合自己职业规划的专业往往比选择名校更重要。再次,考虑留学目的地的生活成本和文化适应性。香港作为国际化大都市,生活成本较高,但文化适应期相对较短;内地高校则性价比更高,且更深入了解内地发展机遇。最后,长远职业规划是关键。考虑到毕业后是留在留学地工作还是回国发展,不同学校在不同地区的认可度可能存在差异。

QS高级副总裁Ben Sowter的评价或许点明了这场排名变革的核心:“中国内地高等教育发展迅猛,科研实力国际认可,但仍需提升国际化水平和全球吸引力。”

选择香港,意味着选择了东西方文化的交汇点;选择内地高校,则是拥抱世界上发展最迅速的高等教育体系。

2026年留学申请季已经开启,你的选择将决定未来四年的发展方向,甚至影响整个职业生涯。