高校招聘,不要东南亚博士!

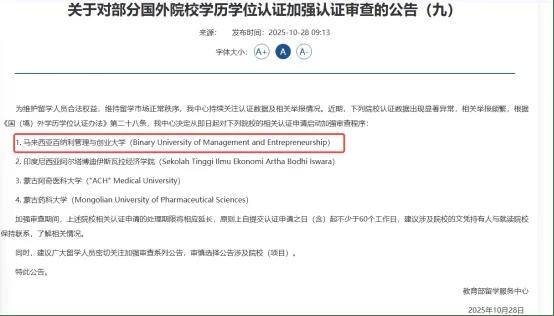

近日,一则消息在马来西亚留学圈乃至更广泛的国内高校教师群体中投下了一颗“震撼弹”:“马来西亚百纳利管理与创业大学”被中国教育部留学服务中心正式列入第九批加强认证审查名单。这并非孤例,而是近期一系列针对部分海外院校学历学位质量加强审查的延续。

教育部留学服务中心自2021年8月以来,已对50余所国外高校或其学历教育项目加强了审查并发布公告。菲律宾、泰国、马来西亚、印度、蒙古、白俄罗斯、韩国等国高校是加强审查的主要对象。尽管一些学校在教育部认证名单上,但其教学质量把关存在不足。

几乎与此同时,社交平台小红书上的一则求助帖引发了广泛共鸣。这位网友求助:“东南亚博士读到一半无法继续,求问大家换哪个国家。”帖文下的跟帖更为直观地揭示了问题的严峻性——IP地址为广东的网友表示:“我们这公办大专都不要东南亚和韩国博士了,没法落编,只能人事代理”;IP地址为天津的网友则透露了更深层次的政策风向:“某包邮区已经内部通知,今后公办和接受资助的民办大学,都不招收韩国和东南亚的博士。”

这些碎片化的信息,正拼凑出一个清晰的图景:国内高校对于东南亚、韩国等地的部分“学科竞争力不强,发展潜力不足”的博士,正在系统地、明确地收紧口袋。

高校明确“原则上不要东南亚博士”

早在2022年夏,中部省份某高校引进了20余名菲律宾亚当森大学哲学博士。该校给每人引进费35万元、科研启动经费15万元、住房补贴14.4万元等,共计花费1800余万元。但网友爆料亚当森大学培养质量一般,有“水博”嫌疑。此事件在网络上迅速发酵,相关教育主管部门随之介入调查,最终发布通报,该校在博士人才引进等方面存在论证不充分、决策不科学、工作不严谨等问题,相关负责人被免职。

还有网友贴出了高校招聘文件,有学校明确表示,原则上不引进东南亚、韩国等大学毕业的学科竞争力不强、发展潜力不足的博士,而已经在职攻读这类博士的(该校)教师,需经学校审批同意,且回校后不享受安家费、科研启动费及校聘副教授绩效等相关待遇。

这种转向,标志着国内高校人才评价体系正在从简单粗放的“唯学历论”,向更科学、更注重实际贡献和未来发展潜力的“重实力论”回归。

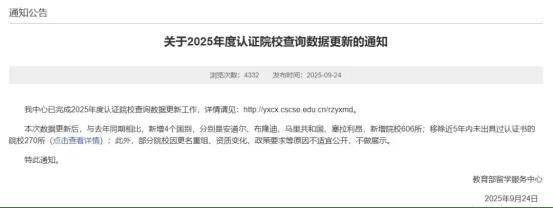

270所大学被移出认证名单

对于正在考虑通过“水博”渠道,希望能快速提升学历的在职高校教师,这无疑是一记响亮的警钟。它明确宣告:“走捷径、混文凭”的时代已经很难走通。在选择攻读博士时,必须将项目的学术声誉、培养质量、导师水平放在首位,而非仅仅关注入学难度和毕业速度。否则,巨大的时间、金钱投入,最终可能换来的是一张不被市场认可的空文。

今年9月,中国教育部留学服务中心曾对世界各国高校学历认证名单进行了重大调整,有媒体盘点统计,本次更新的认证名单,总共有270所大学被移出认证名单。

另外,高校招聘真的不考虑东南亚博士了吗?

虽然东南亚、韩国部分高校的博士存在一定争议,但也有声音指出,高校“一刀切”地拒绝这类博士并不合理。这些地区也有一些在国际上享有一定声誉的高校——新加坡国立大学、南洋理工大学、马来亚大学、马来西亚国立大学、马来西亚理科大学、马来西亚博特拉大学、马来西亚工艺大学等。

有媒体曾向多所高校求证,其均表示不会因为博士毕业的学校而有所歧视,具体要根据提交的资料来判断。与此同时,媒体求证多所正在招聘博士的二本和高职院校人事处,工作人员表示不会根据学校来筛选,不会介意东南亚高校,而是根据个人实际情况做决定。

今年5月,福建一高校发布人才招聘公告明确提出,“从海外(境外)引进的博士研究生需毕业于国际知名四大世界大学排名之一最新排名前500的大学,或所学专业在国际知名四大世界大学排名之一最新学科排名前100……国际知名四大世界大学排名以ARWU世界大学排名、QS世界大学排名、THE世界大学排名、U.S.News世界大学排名为准”。

对于广大高校教师来说,东南亚、韩国博士引进问题也给他们带来了诸多启示:学历提升应聚焦学术质量与自身能力,而非盲目追求学历标签。无论在国内攻读还是出国深造,都需以提升学术水平和科研能力为核心,选择正规、高质量的教育机构与项目。同时,应坚守学术道德与规范,持续提升教学科研水平,积极关注教育政策与学术动态,以适应不断变化的学术环境。

高校人才引进的核心终究是“人”而非“学历”,唯有建立以能力为导向的评价体系,才能在避免“水博”干扰的同时,吸纳全球优质人才,推动学术生态健康发展。

聚焦职教综合整理自:麦可思、教育部留学服务中心网站、各高校网站等