“还不如在家啃老”,父母哭诉孩子上班后每月补贴2k,快供不起了

一些大学生毕业了之后确实还得靠父母的钱才能生活。但是不是所有的同学都认为这种行为是啃老的。

还有人用了一个更加鲜明的字眼叫做“嘬”,这个字听起来就要比啃使用的口更小一些。对于这些同学而言,他们并不是不想独自生活,而是确实短时间内做不到。

于是隔一会可能就得去向父母寻求一些帮助。但是家长们也觉得这无可厚非,毕竟孩子就是要靠自己去托举的。

“还不如在家啃老”,父母哭诉孩子上班后每月补贴2k,快供不起了!

可是很多家长的殷切期望还是落了空。他们原本以为现在的孩子生活条件更好,面临的时代也更好了。

只要他们一毕业很快就能过上很体面安稳的生活。并且不像以前的家长没有选择,因为学历太低,只能去做一些很苦的体力活。

现在大学生们大多都在办公室里面打工,条件十分优越且舒适,还有什么可抱怨的呢?但是等到每个月孩子继续向他们要生活费的时候,家长却蒙了。

一位家长哭诉,说他们家供得起孩子上大学,但是现在却要供不起孩子上班了。孩子上班并不是他们独立的开始,而是另一个花销的开始。

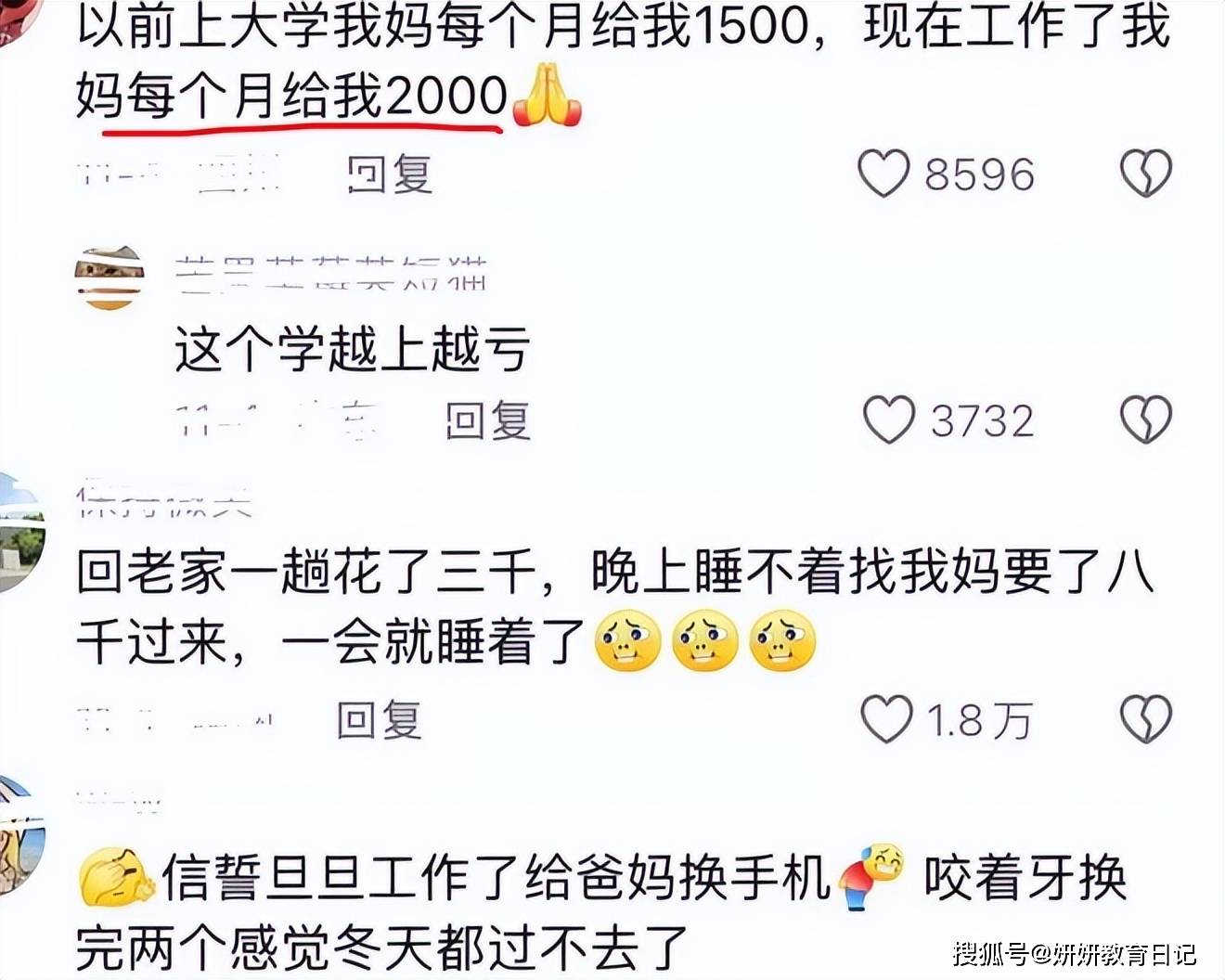

比如孩子想用自己的第一份工资给家长买点东西,说花了200多块钱,但是家长只能再给孩子补2000块。

因为知道他那边无论是上班通勤,租房还是吃饭都得花不少钱,而孩子那两三千的工资根本就不顶用。

有一些大学生更是把这一招给玩透了。比如有一个同学说他喜欢给家里买东西,因为买完之后父母总是会给他补上更大的钱。

比如50块钱,他可以报成500块。还有一个姐姐正上班有两个月的时间,但每个月她竟然要跟自己的妹妹借钱,最后竟然还倒贴了2000块钱。

这么掐指一算,一些家长竟然直接说,要不还是让孩子在家里照顾父母吧,就当有一个全职女儿好了。父母把他的退休金分一半给孩子当零花钱。

这样都比让一个大学生毕业去打工来的更加划算。毕竟在大学里面一个月生活费只要1500,但是毕业了他每月需要的补贴都得2000往上。

不是现在的大学生不想独立,而是他们面临的战场已经完全不同了

很多孩子毕业后的第一份工作可能是合同制、派遣制,或者处于频繁跳槽的试错期。工作的不稳定直接导致收入的不稳定,让他们不敢轻易背上独立生活的经济负担。

现在考研、考公、考编的队伍极其庞大。很多孩子毕业后并不直接进入职场,而是进入一个漫长的备考期。

进入职场,在竞争中不被淘汰,他们需要持续学习、考证,这些都需要时间和金钱的投入,家庭的支持在此期间至关重要。

我们的教育体系成功地教会了孩子微积分和古文,但往往忽略了更重要的成人课:

如何理财、如何租房避坑、如何做饭保证营养、如何处理复杂的人际关系、如何进行职业规划。

从小学到大学,孩子在一种被高度管理和保护的环境中成长。突然将他们推向一个需要完全自我负责的社会,会带来巨大的成年初显期焦虑。

他们需要一段时间在家庭的安全网内,慢慢练习和适应独立生活的各项技能。我们这一代父母,更倾向于与孩子做朋友,支持他们探索自我。

这种紧密的情感联结,使支持孩子过渡成为一种新的家庭模式,而不是像过去那样到点就赶出门。

本文图片均来源于网络,如有侵权请联系删除。

上一篇:科技点燃梦想 赋能学生成长